自由作为现代社会的核心价值观之一,几乎被公认为不言自明的道理,但是吊诡的是,我们有“车厘子自由”的自我调侃,有“你若盛开清风自来”的阿Q情结,有“自由是相对的”理论托辞,却似乎很少去叩问究竟何谓自由。

“自由和秩序、制度、外力、自我、权力、人性……”,如果我们不去思考这些纷繁的命题,那么空谈自由与不自由将无意义。今天,让我们通过剑桥大学政治学教授斯金纳的谱系学的分析,深入探究那些由来有自的自由理念。

消极自由:自由必须有力量,且不受外力干涉

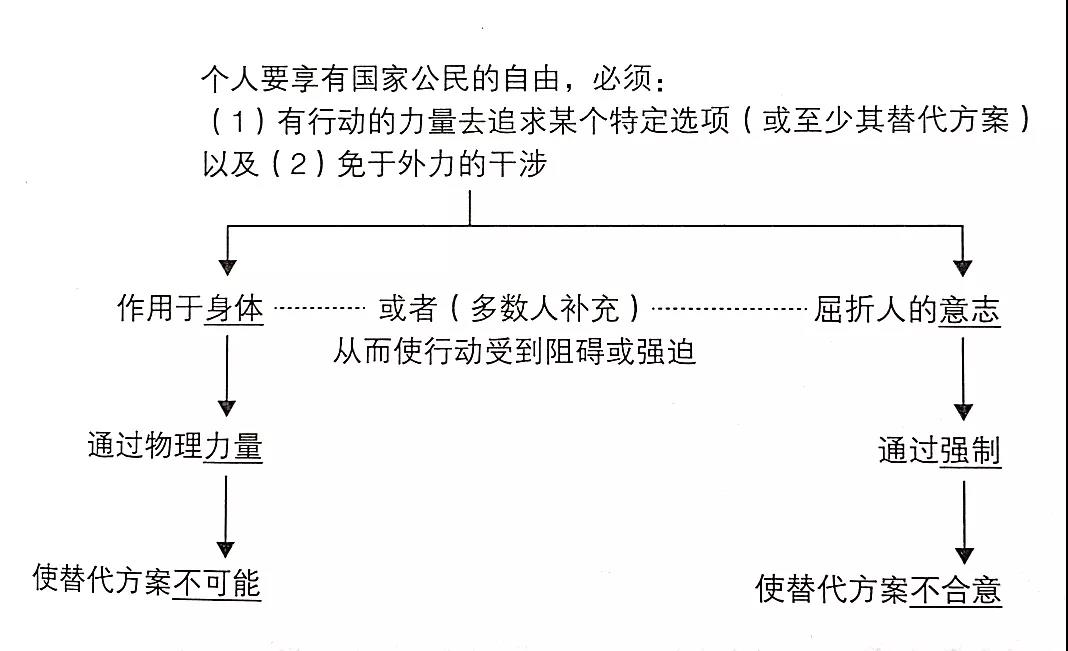

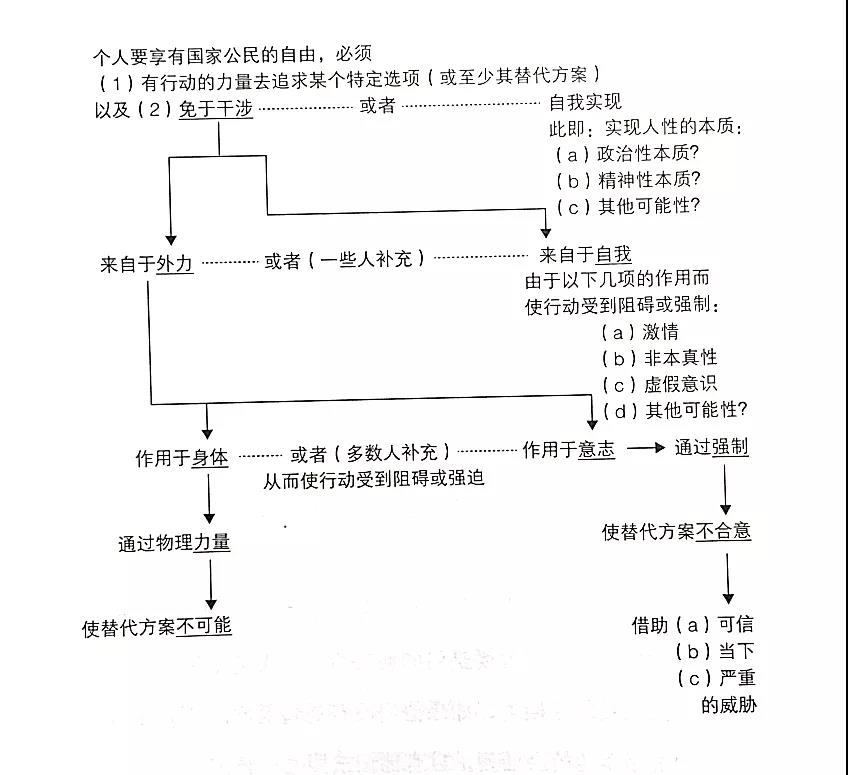

霍布斯如何看待政治哲学的核心问题——你与国家的关系。霍布斯是用现代西方思想一般称为“自由主义”(liberal)的方式来思考这一问题的,我把霍布斯的观点看作自由主义式个人-国家关系理论的一个版本。这种所谓的自由主义式理论是一个非常简单的理论,实际上只有两个构成要素(component),我把要点列在这里:

个人要享有国家公民的自由,必须1.有力量去行动,以追求特定的选项(或至少其替代方案)。2.在行使力量时免于外力的干涉。

这就是我所说的自由主义式个人自由概念。它提出,个人要享有国家公民的自由,就必须具备两个条件。首先,个体一方必须要有力量(power),所谓力量说的是去行动的力量(power to act),他们必须要有能力(capacity)去追求一个选项。实际上,对霍布斯来说,并不一定要有一系列的选项,只要还能在两个选项中间选择一个,只要还有替代方案,我们就有行动的自由。因而力量就是去行动的力量,尤其是追求一个或另一个选项的力量。同时,当个体行使自己的力量时,必须不受任何外力(external agencies)的干涉(interference)。我使用“外力”一词是因为,对霍布斯而言,干涉可以来自任何外力:一个人、一个群体(group)、一个法团(corporation)、国家本身或者自然,都可以对你的行动力量进行干涉。这就是自由主义式的个人自由概念。

现在我们分别考察这两个要素。霍布斯真心实意地认为,如果你没有去做某事的力量,讨论你是否拥有做这件事的自由就毫无意义。这一观点与英语政治哲学的一个强大潮流正相对立。该传统认为,如果你没有能力去做某事,你就是没有自由去做。当代英语世界中许多重要的政治哲学观点正是建立在这一基础之上,例如阿玛蒂亚·森(AmartyaSen)在其杰作《以自由看待发展》中一开篇就分析了自由的概念,把自由与经济和社会发展联系起来谈。他说:“如果你没有能力去执行(perform)特定的行动,你就没有自由去执行它。”

霍布斯完全不同意这个观点,当然我也不同意。霍布斯认为这不是思考自由与力量的正确方式。设想一个没有人能执行的行动,比如说在水上行走。如果你缺少在水上行走的力量,霍布斯当然承认你没有在水上行走的自由,但你也并不是不自由的(unfree)。如果你缺少力量,自由的问题就根本没有出现。

这句话反过来说具有更重要的意义——如果你确实是不自由的,那一定是因为你的力量被剥夺了(dis-empowerd)。在当代,米歇尔·福柯的著作精彩地阐释了这一点,他认为一切关于自由的讨论都是放在关于力量的讨论之内来进行的。当你讨论自由时,你就预设了力量的存在。如果没有力量,你就既非自由亦非不自由,自由的问题根本没出现。这就是力量的概念。

那么,“免于干涉”的概念是什么意思?我们看到,霍布斯的分析实际上着眼于如何理解“力量被剥夺”的意思。力量被剥夺意味着行动的力量受到了干涉。因此,自由就是免于干涉。这解释了为什么自由在今天西方的思想传统中通常被理解为一个消极概念。自由存在的标志是一种特定的缺失(absence)。如果你问缺失的到底是什么,缺失的是干涉。免于干涉就是自由的标志,消极自由就是免于干涉的自由。

以上就是霍布斯的观点,但这并没有让我们在哲学上走得更远。如果自由在于不受干涉,那么自由就是空洞的(blank)。我们必须要关心“干涉”到底是什么意思,这并不是一个非常清晰的概念,但却是理解自由的关键。霍布斯当然也看到了这一点,他给出了非常严格的回答。根据他的分析,如果一个外力施加于某个个人的身体,使个体力量范围内的行动受到阻碍(prevented)或强迫(compelled),我们就称这个外力进行了干涉。

需要注意的是,你的力量总是可以通过这两种方式中的任何一种而被夺走:如果你被强迫做某事,你不去做的自由就被夺走了;如果你被阻碍做某事,你做它的自由就被夺走了。我们总是可能受到阻碍或强迫。那么,阻碍或强迫是什么意思?霍布斯讲得非常简单,就是外力通过物理力量(physical power)使你不可能追求替代方案。这就是霍布斯对干涉概念的分析,以上均来自《利维坦》第二十一章的文本。

现在我们来思考一下霍布斯的分析。可以看到,这里隐含了一个极端重要的暗示:只有对身体/物体的干涉才能夺走行动的自由。霍布斯暗中认为,如果你只是意志受到干涉,而非身体受到干涉,你就仍是自由的。例如,当你服从法律时,你其实很清楚在任何国家中服从法律的原因:只要有法律,就有为人所知的、对违法行为的相应惩罚。正是由于你知道这件事,你的意志受到影响,你才决定不去做自己原本想做的事,因为你面临着惩罚的威胁。这是所有国家运转的方式。

霍布斯认为,当你守法时,你是在自由地守法;如果你违法,你也是在自由地违法。为什么?因为惩罚的威胁仅仅干涉意志,并没有干涉身体,法律不是通过干涉身体/物体的方式而起作用的。当然,也许会有人把你拖走,但这不是法律运转的基本方式。在所有已知的国家中,法律都是靠对人的意志起作用来运转的。

霍布斯说,服从国家的法律根本不会夺走你的自由。法律强制人的意志,但意志强制不是身体强制,所以你仍然和原来一样自由。霍布斯确信这一观点,并举出了一个现代道德哲学中常见的例子来予以佐证。如果一个劫匪拿枪指着你说“要钱还是要命”,霍布斯会认为,你还有选择,劫匪并没有强制你或阻碍你,他只是给你提供选择,问你“要钱还是要命”。

霍布斯开了一个令人很不舒服的玩笑说,如果你选择交钱而不是送命,你不仅仅是自由地做了这件事,而且还是欣然自愿、毫不犹豫地去做的,是你自己选择了这样去做。这就是霍布斯的冷酷教条,向劫匪交钱是你意志的行使。不要讲他拿枪指着你强制了你的意志——他当然强制了你的意志,但那不是对身体的强制,而只有对身体的强制才能夺走自由。你所做的只是自由选择,这是你必须面对的。是你自己惜命胜过爱财,霍布斯认为你这样做是非常自愿的。

消极自由:意志屈折也会影响自由

不过你们可能会认为,霍布斯的分析看起来很疯狂,显然有什么东西不对劲。不管你怎么想,这就是下一代英语政治哲学界的直接反应:有些东西确实不对劲。我将转向霍布斯的下一代,尤其是英语政治哲学界在这一代出版的最重要著作——洛克的《政府论》(1689)。

现在我们就来看看洛克对霍布斯的回应。洛克当然同意,如果你在行使力量时受到了身体上的阻碍,你就没有行动的自由。没有任何哲学家会否认这一点,如果否认它,你就会陷入斯多亚主义(Stoicism)的悖论。倘若你像西方古代的斯多亚主义哲学一样认为自由仅仅是心灵的自由(freedom of mind),你在身体上受到影响的事实当然不会夺走你的自由,但这是一个非常极端的立场,它讨论的不是政治自由,而是心灵自由。没有任何讨论政治自由的人会反对霍布斯的观点:如果你受到了身体上的阻碍,你的自由就被夺走了。

拄着拐杖写作的斯多葛主义者爱比克泰德,他主张回归内在的心灵生活,倡导遵从自然规律过一种自制的生活。

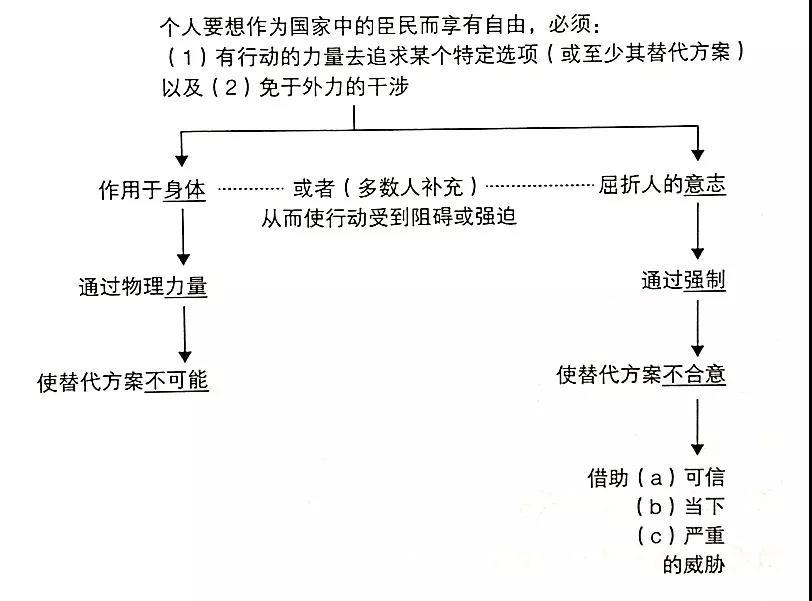

不过洛克补充说,如果你的意志受到了强制,你的自由也会被夺走。在《政府论》下篇第176段,洛克说:“如果一个强盗侵入我家,用刺刀对向我的喉咙,逼我立约将我的财产让渡给他,这能使他获得任何权利根据吗?”这个问题纯粹是修辞性的。在洛克看来,你显然会说“当然不能”,因为你这样做不是自由的。你确实只是在意志上受到了强制,你并不是不可能拒绝劫匪。但洛克认为,拒绝劫匪、选择送命是不合意的(ineligible)。你永远不会自发地选择把财产交出去,只有当你的意志承受压迫时,你才会这样做,对意志的压迫破坏了行动的自由。这就是洛克与霍布斯的争论。这一对话使我们看到了一个更加复杂的谱系,我把它列在这里:

左侧是霍布斯的观点。在英语世界中,多数哲学家会补充认为,如果意志遭到屈折,那也是一种干涉。洛克支持两边的观点。

不过需要注意的是,我们现在遇到了一个在霍布斯对自由的分析中没有出现过的概念:强制。进一步说,霍布斯很聪明地避开了这个概念。强制指的是什么?它根本不是一个不言自明的术语。我在洛克的政治哲学里发现了非常奇怪的一点,就是他从来不下定义,不对概念进行分析。霍布斯热衷于下定义,在霍布斯那里,一切事物都得到了界定,这些定义彼此适配。但洛克并没有对强制的概念进行分析,他只是给你举例子,让你自己觉得那就是意志受人屈折的事例。

洛克在《政府论》下篇第222段提出,强制的例子包括威胁、许诺、提供好处和贿赂,它们都会屈折你的意志,因而夺走你的自由。但在我看来,这个清单表明,我们不应该指望洛克给我们提供什么分析,因为这个清单中有一些错误——贿赂也赫然在列。如果我向你行贿,我是在强制你按照某个特定的方式行动吗?假设一个政治家因受贿而遭到指控,他却向法官证明自己不应该负任何责任,因为贿赂的数额太过巨大,以致他必须接受、别无选择?没有一个法官会接受这样的托词。所以,洛克的清单看起来不是那么完善,我们不能把那种虽然屈折了你的意志,但并非强制性(或可能并非强制性)的行为也算进去。

就我所知,直到边沁在18世纪80年代早期出版《论刑法立法的限制》,英语世界的法哲学家或政治哲学家还没有对强制的概念提出什么法学分析。边沁是霍布斯的铁杆崇拜者,但他赞同我们刚才举出的理论,强制会夺走自由。不过边沁认为,我们得理解“强制”这一概念的意思。边沁提议说,我们必须区分两种能够屈折别人的意志、使人听命于你的方式。

第一种,你可以向他们许诺,如果他们顺从你的意志,你就会给他们回报;如果他们拒不听命,他们的处境也不会变坏。比如我说,如果你听我的,我就给你很多钱。如果你拒不接受贿赂,你不会遭受什么损失;如果你同意了,你就能得到好处。与之相反的是,有些人可能会威胁你说,如果你不顺从他们的意志,他们就会惩罚你。在这种情况下,如果你顺从了,你什么好处也得不到,你只是做了他们让做的事,但如果你拒绝,你就会遇到坏事。比如有人对你说,如果你不照他说的办,他就杀了你。边沁的提议非常简单,只有第二种方式才算是强制。只有当我面临威胁、如果不顺从就会遭到惩罚时,我才算是受到强制。

不过事情也并不这么简单,因为在边沁看来,“威胁”必须具备三个特征。

第一,可信。比如有人说,如果你不做这件事他就用油烹了你,但你发现他完全是在胡说,这个威胁就不是可信的。

第二,严重。比如有人说,如果你不做这件事,他会非常不安,但你觉得自己根本不在乎,这个威胁就不是严重的。

第三,当下。比如有人说,如果你不做这件事,他当下就杀了你,那么你就无处可逃了。所以,如果你面临的是可信、严重且当下的威胁,你就受到了强制。这就是边沁对强制概念提出的分析:如果可信、严重、当下的威胁使替代方案不合意,你的意志就遭到了强制性的屈折。

作为思考强制概念的法哲学和政治哲学文献,边沁的分析在英语世界引发了许多讨论。上一代非常重要的美国哲学家罗伯特·诺齐克撰写了分析强制概念的重要著作。他指出,除了威胁以外,别人其实也可以用回报的方式强制你,边沁的分析并不那么站得住脚。但我认为边沁的分析基本是正确的,也是一个重要的传统。

消极自由:自我可能是自由的障碍

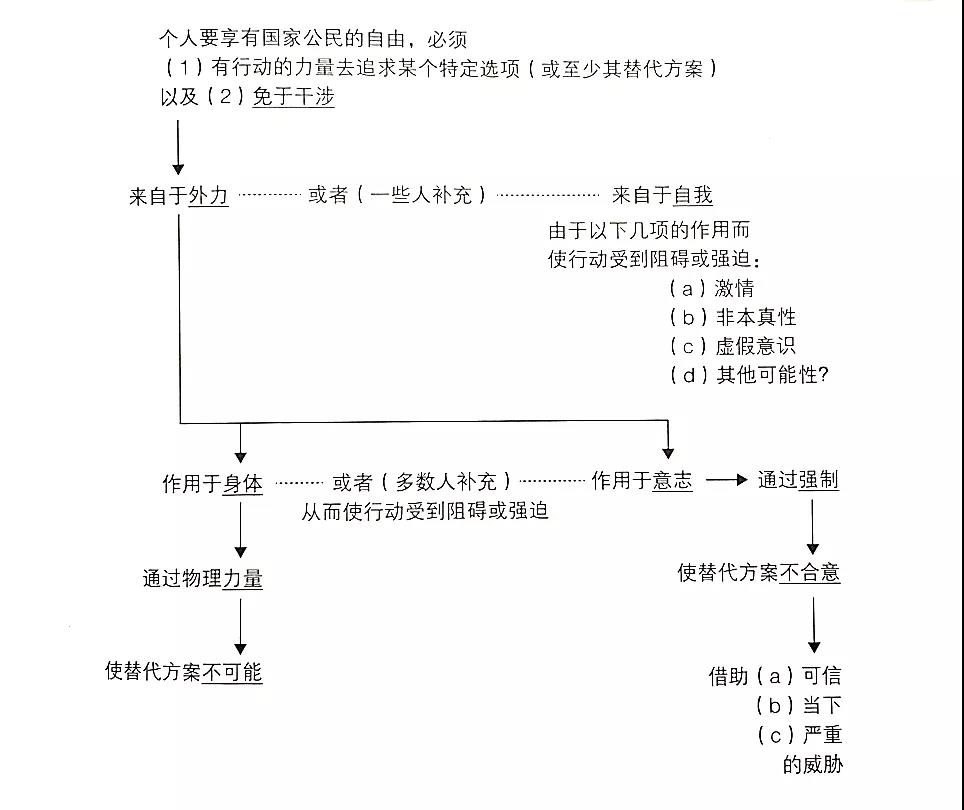

密尔在《论自由》第三章问道,自由总是涉及人与人之间的关系吗?总是涉及人与世界的关系吗?或者,是否可能有这样一种情况,夺走你自由的那个人就是你?说你“自己夺走了自己的自由”,这个观点能讲得通吗?对密尔来说,理解这个观点的意思非常重要。当然,一旦你加上这个看法,英语世界的自由主义传统就变得更加复杂。这种复杂性浮现在19世纪的政治和社会理论中,人们做出持续的努力,去理解干涉概念的这一根本性扩展。所以我们需要把它加到谱系中去:

干涉可以来自外力或者自我,你可以自己阻碍或强迫你自己的行动。但现在的问题是,你通过什么方式来阻碍或强迫自己呢?声称自我可以夺走自己的自由,实际上涉入了哲学的深水区,涉及人格同一性(identity of person)的观念。不过我们可以为这一问题提供很多答案。

1. 激情

这是一个古代的说法,和柏拉图对灵魂的讨论(尤其是《泰阿泰德篇》中的讨论)一样古老,体现了古代人对激情如何导致奴役的见解,在早期现代哲学中非常重要。

这也是洛克进一步支持的观点,不过不是在他的政治哲学中,而是在他那部英语世界最重要的知识论著作——《人类理解论》中。洛克认为,意志或者与理性结盟,或者与激情结盟。如果你与理性结盟,你就很清楚自己在做什么,你推理出了自己要做什么;如果你被激情驱使,比如嫉妒、愤怒等一系列缺点,那些出于突然的愤怒或突然的惊恐而做出的行动就不是自由的行动,你受到了激情的束缚,或者说你是激情的奴隶。

这里的区别在于,你的行动不是自由的行动(action of free),而是放任的行动(action of license),自由与放任的区分是早期现代知识论中的根本区分。当然,霍布斯从来不讨论放任,对霍布斯来说,意志不可能受激情之外的任何东西驱动。但我们可以看到一个二分法,你要么出于理性而行动,要么出于激情而行动。这样你就能得出如下观点:当你受到激情驱使时,你可以夺走自己的自由。

2. 非本真性

但这并不是密尔最感兴趣的。密尔确实提到了这些,但他更感兴趣的是第二种情况——非本真性(inauthenticity)。在英国,过去对个人自由的讨论总是着眼于个人与国家的关系,着眼于个人宣告其自由空间的尝试,着眼于臣民在法律的权力面前的自由。但密尔深受法国传统特别是托克维尔思想的影响(后者在当代西方关于自由的讨论中十分重要),认为不自由的来源可以不是国家,而是市民社会(civil society),是市民社会中的一些群体,它们能强有力地决定何为为人处世的恰当方式。你可能会发现,市民社会所实施的规范已经被你内化了。

在密尔写作的时代也就是维多利亚时代中期的英国,社会(而非国家)对一致性(conformity)的要求是如此强大,它使你必须按照特定方式来行动、来穿衣打扮、来为人处世,它能够决定你究竟是谁,这一事实让密尔深感不安。如果你想在生活中出人头地,你就必须接受这些规范,但这会让你成为一个非本真的人。因此,自我就破坏了自己的自由和本真性。密尔说道,“英国人以为自己是自由的,但他们宁愿选择合乎习俗的东西而不选择自己的偏好,直到他们除合乎习俗的东西之外压根不再有任何偏好,于是心灵本身被束缚于枷锁之下”。密尔认为,在社会施加给你的压力下,你对自己的选择进行本真的反思越少,你就越不自由。这一观点在20世纪存在主义的道德哲学中仍然非常重要,自我的本真性被视为核心的道德价值。

3. 虚假意识

到了19世纪后期,第三种可能的回答出现了,并在社会哲学和道德哲学中变得极为重要。这种观点认为,你对自己应该如何行为的意识可能是一个虚假意识(false consciousness),所谓“虚假”指的是不符合你的真正利益或人之为人的利益(real or humaninterest)。密尔曾经非常接近这一想法,他提到“人类作为进步的存在者的永恒利益”,这种特定的利益才是你意识中的真正利益。不过密尔没有使用“虚假意识”这个词,使用这个词的是19世纪伟大的社会哲学家马克思。

马克思的核心看法是,如果社会存在决定社会意识(这是马克思在《资本论》第一卷开篇提出的),如果你的意识是被布尔乔亚的消费主义社会决定的,你就会按照消费主义的方式来思考,这对你人之为人的真正利益而言是虚假的。这样,你就破坏了自己的自由。在我们的谱系中,这一线索同样延续到了20世纪乃至21世纪的欧洲社会哲学。作为这一观念的支持者,重要的新马克思主义者哈贝马斯认为,在一个非理性社会中,你就会得到虚假意识。

积极自由:自由是自我实现

我们已经看到了很多不同的思考方式,我们的考察也不再只是线性的分析,而是有了对话和争论,开始像个谱系的样子了。但需要注意的是,到目前为止,有一件事还从来没有被人质疑过——所有人都同意,力量的行使应该免于干涉。“干涉”其实是一个极为复杂的观念,它可以来自外力,也可以来自自我;可以是身体上的干涉,也可以是强制性的力量。但所有人都同意,在某种意义上,自由就是免于干涉。

然而,到了19世纪末,一些英语世界的政治哲学家开始主张,我们之前讨论的东西根本就不完善。这些哲学家(以格林、布拉德利和鲍桑葵为代表)深受黑格尔哲学的影响。黑格尔在19世纪20年代的《法哲学原理》中认为,把自由当作一个消极概念,没有认识到我们对于自由的理解应该是辩证的。

在自由的辩证法中当然会有一个消极的环节,自由被当成是不存在限制,但我们还要推进到积极的环节,去追问对自由的限制到底是限制我们做什么。自由需要免受干涉,但这并不是自由的内容,“免于干涉”似乎并不包含什么内容。这些思想家想要给自由的观念一个积极内容。自由主义传统的思想家可能会认为,我们已经给了自由概念一个积极内容,因为如果你没有受到任何干涉,你就可以为所欲为。为所欲为,去行使你的意志、去行使你的力量,这就是自由的积极内容,它是完全开放的。

这是一个很好的回答,但却不是一个黑格尔式的回答。黑格尔式的回答偷偷引入了一个重要的附加前提——人性具有规范性,有一些特定的行为方式是人性的,其他行为方式则不是。黑格尔认为,当且仅当你追求人之为人的真正利益时,你才是自由的。这一看法深刻影响了19世纪末英语世界的哲学家。你要是问如何知道一个人是不是自由人,那么自由主义传统会回答,如果他们没有受到限制,他们就是自由的,但黑格尔传统会回答,只有他们按照某一特定方式行动,他们才是自由的。这就是积极自由观,自由不是免于干涉,而是按照自由人的方式去行动。

德国哲学倾向于接受黑格尔式的自由辩证法,从而打开了巨大的概念鸿沟,使我们获得了全新的思考方式。这就是黑格尔式的自由观:

自由当然需要免于干涉,但自由并不是免于干涉,自由的根本在于实现你人之为人的本质。我们经常会说某种行为是“没人性的”(inhuman)。当我们这样说时,我们实际上同意了上述观点,有些行为缺乏人性,不是真正的人的行为。这样一来,由于融贯的人性本质理论有许多,你就会得出许多融贯的积极自由理论。一般而言,对于实现人性本质的问题,西方世界自古以来有两种对立的回答,一种站在古典立场,一种站在基督教立场。你可以认为后者是从前者发展出来的,但倘若从尼采的角度出发,你也可以认为后者是一场灾难,我们应该返回到前者。那么,这两种观点是什么?

古典观点认为人的本质是政治性的。能体现你的自由和人性的行为,就是把你的才能和德性投入到对共同体的服务中。这是亚里士多德的看法,“人是政治的动物”,实现人的本质就是参与公共事务,它奠定了西方传统的根基。但在西方文化的历时发展中,这一观点被取代了。基督教对古典传统提出挑战,认为政治性并不是人性的本质,人性的本质并不是服务于公共善,而是服侍上帝。这是一种反政治的哲学,它让人离开政治、转向上帝。正是因此,早期基督教是一种禁欲主义的基督教,它让我们从政治中抽身而出,因为人的本质是精神性的。这显然不是一种政治哲学,而是反政治的哲学。在文艺复兴时期,古典的看法卷土重来。我之前已经提到,马基雅维利是重要的文艺复兴哲学家。

他认为实现人的本质就是把才能投入到公共领域,为你的共同体做事;如果所有人共同行动,就会形成一个伟大的共同体。马基雅维利对基督教提出严厉批评,他的许多批评后来被尼采接了过去,认为基督教观点是毁灭性的。尽管这是一种文艺复兴哲学,与刚才分析的自由主义传统迥然不同,但它依然延续到了我们的时代。

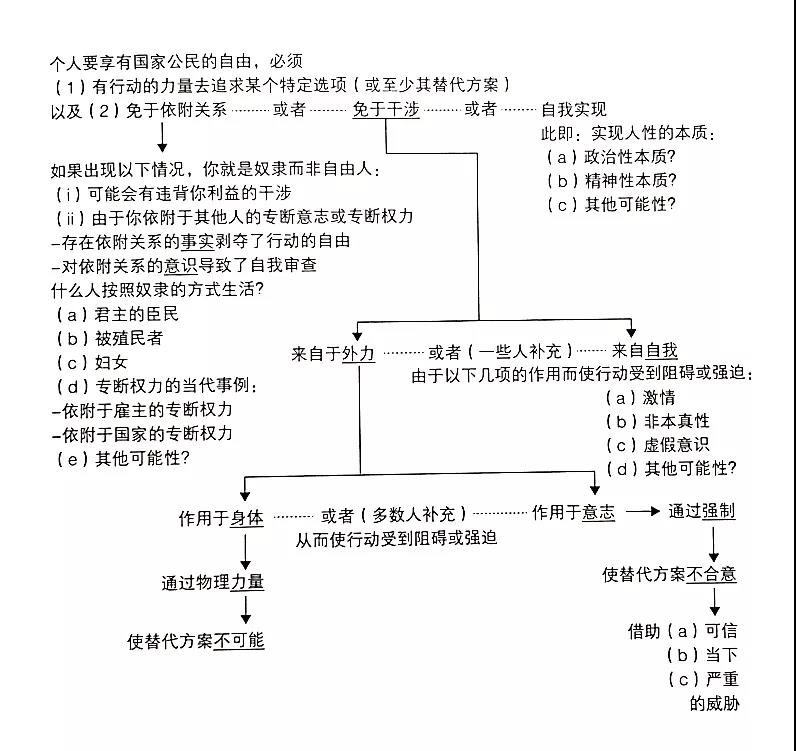

共和主义自由:自由是没有依赖关系

在6世纪末罗马帝国末期的查士丁尼治下,许多世纪以来的帝国法律被编为法典,其中最主要的著作称为《学说汇纂》。作为一部法典,《学说汇纂》像其他法典一样一开篇就提问:什么人服从这些法律?答案是,罗马社会中存在两种人,一种是自由人,也就是公民,拉丁语称为liberhomo,包括男人和女人;另一种人则是奴隶。罗马法典中很重要的一点是,奴隶并不是法律的一部分,他们没有任何法定权利,也没有任何法定义务,他们并不是真正的人,而是财产。现在我们面临着自由人和奴隶的对立,那么,究竟是什么使奴隶不自由呢?理解了这一点,你就能理解个人自由。显然,这一问题与奴隶是否受到干涉没什么关系。罗马社会有很多关于奴隶遇到善意的主人或主人不在场的讨论。在这些情况下,奴隶几乎没有受到干涉。如果自由就是免于干涉,我们就得到了一个荒谬的悖论:“自由的奴隶”。正是由于这种思考方式会导致悖论,正是由于“自由的奴隶”会使“自由”这一重要概念失效,人们才对其提出质疑。使奴隶不自由的到底是什么?罗马法的答案是,单单主人存在的事实,就足以使奴隶不自由。

这就是说,自由就是不做奴隶,做奴隶就是完全依附于主人的专断意志(arbitrary will),用罗马法的语言,就是生活在某人的权力之下(inpotestas,英语称为inone’spower)。如果你生活在某人的权力之下,如果你生活的每一个领域都完全依赖某人的仁慈,那么在该领域中,你就不是自由人而是奴隶。所以自由不是免于干涉,而是免于支配,免于依附他人,不依赖其他人(也就是主人)的专断意志。这里的关键在于,只要那些违背你利益的干涉有可能发生,你就不是自由人而是奴隶,因为你依赖其他人的好意,你要服从他们的意志。这就是罗马法的根本主张,也是文艺复兴时期马基雅维利予以复活,并在《论李维》中坚决坚持的观点。

我们可以在上述古典看法与所谓的消极自由观之间看到非常明显的连续性。自由存在的标志确实是一种缺失,但这里缺失的不是干涉,而是依附关系。需要注意,这意味着即便没有受到干涉,你也可能是不自由的。但这是怎么发生的呢?理解这个问题才能理解这种理论。在霍布斯看来,这种说法是荒谬的,如果没有人干涉你,你怎么可能会不自由呢?当代的霍布斯主义者也提出同样的反对意见,马修·克莱默在其杰作《自由的品质》中说,如果别人对你什么事也没有做,你的自由怎么能被夺走呢?

文艺复兴理论家接过的新罗马(Neo-Roman)观点认为,有两种可能的答案。首先是一个知识论上的回答。如果你生活于其他人的权力之下、依附于其他人的好意,你就不可能自由地行动,因为你的所有行动都不只是你意志的结果,也是其他人默许的结果,而那些人也许会许可你,也许不会许可你。只有他们给了你许可,他们选择不去干涉你,你才能行动,但你做不到像自由行动所要求的那样,仅仅出于自己的意志而行动。因此,单单依附关系存在的事实就能夺走人的自由。

第二种回答是,奴隶不可能意识不到自己是奴隶。当然,在奴隶社会,你有可能生来就是奴隶,所以你虽然是奴隶却自己不知道,但你仍然完全依附于人。一旦你发现自己完全依赖其他人的好意,你就会开始自我审查,你会按照你认为最有可能避免惹恼他人的方式来行动。对依附关系的意识产生自我审查,这就是第二个基本主张。

在18世纪90年代的革命时代中,第三种可能的回答出现了。20世纪之前最伟大的欧洲革命是1789年的法国大革命,大量激进思想产生于18世纪90年代。这些思想中有许多集中于法国革命政治意识形态的根本观点,把自由与平等联系起来。既然平等意味着公民的平等,那么它是否也意味着男性和女性的平等?答案是肯定的,否则妇女就会成为奴隶。关于这一主题,最伟大的英语文本是1792年玛丽·沃尔斯通克拉夫特(MaryWollstonecraft)的《女权辩护》。这本书的论点是,大多数妇女都在经济上依附于男性,这意味着,由于自我审查,妇女被迫去成为男人喜欢的那种人,从而服从于专断意志,因此妇女就是奴隶。这就是《女权辩护》的主张。

我们已经考察了17世纪中期和18世纪晚期的观点,那么19世纪情况如何?对英语世界的政治哲学而言,19世纪见证了自由主义观点的胜利。很少有思想流派会接过新罗马的故事,但我想提出两个观察。第一,有一个思想流派接过了奴隶问题的语言,这就是马克思主义。马克思讨论了那些仅仅拥有劳动力可供在市场上出卖的人,但这会使他们成为奴隶——“工资奴隶”。“工资奴隶”的概念说明马克思接过了新罗马的故事。

不要忘了,马克思接受的是罗马法训练,当他阅读《学说汇纂》时,他最先看到的就是这个,这对马克思的思想发展十分重要。第二,约翰·斯图亚特·密尔在《论妇女的屈从地位》(1869)中认为,由于妇女的财产在结婚后移交给了丈夫,她们就完全依附于人,失去了根据自己意志行动的法定权利。因此,密尔在开篇说,“这样的妇女与奴隶没有什么区别”。这篇文章是密尔最后的政治著作,出版于《论自由》十年以后。值得注意的是,密尔的分析已经发生了转变,他已经从最著名的自由主义理论家变成了新罗马理论家。

关于自由的若干种话语

这个谱系要说明什么呢?谱系总是一种批判,对概念分析的批判,对“一切基本概念都有清楚的含义”这一观点的批判。在当代英语政治哲学界,人们普遍认为自由在某种意义上就是免于干涉。但我已经表明,这种看法面临挑战,一种挑战认为自由根本就不是消极概念,另一种挑战则认为,尽管自由是消极概念,但自由不是免于干涉。我们把这些观点放在一起,就会看到各种相互抗衡的理解。更进一步,我想政治哲学和道德哲学中那些最抽象的核心概念一般都会有各种相互抗衡的理解。我想向你们展示的是,我们没有理由宣称“这个概念最终就是这样”。事实上,在我试图展示的整个现代英语传统中,这个故事是一场无休无止的对话,是许多能够自圆其说的立场之间无休无止的争论。但尽管这些立场都能自圆其说,你却不能简单地把它们结合在一起,你必须从中做出选择,因为它们并不能彼此适配。

来源:北京大学出版社 作者:斯金纳

编辑:李添奇

责任编辑:李伶

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。