昨天讲堂刊发了125期讲座《让世界知道贾平凹》圆桌的上篇,探讨了中国当代文学走出去需要多少“合力”。学者指出了亟需的学术传播维度。今刊发圆桌下篇,如何看待诺奖?良好的国际传播链中,译者、出版商、学术推介如何发力?读者的鉴赏力会带来怎样的效应?

125期文汇讲堂于10月7日下午在上海交大文治堂举办,700多位听众聆听了顾彬主讲、贾平凹回应主讲,陈众议、郜元宝、彭青龙、顾彬展开了90分钟的圆桌讨论。讲堂第一时间刊发了三篇内容整理(见文末链接),此为最后一篇。但这个话题——海外学术发表如何为中国当代文学走出去发力,作为研讨和倡议,还需要大量的实践,良好的国际传播链的建立亟需作者、译者、出版商、学者、读者各界共同的合力,并假以时日,在中华民族复兴道路上,中国的当代优秀作品一定会觅到越来越多的世界读者“知音”。

此次讲堂由上海交通大学和文汇报社主办,文汇讲堂工作室和上海交通大学外国语学院多元文化与比较文学研究中心共同承办,感谢贾平凹文化艺术研究院的支持。

圆桌对话(下)

▲顾彬、陈众议、郜元宝、彭青龙(从左至右)探讨中国当代文学对外翻译、传播现状

如何做到“既是民族的也是世界的”

彭青龙:“民族的也就是世界的”是个老话题,事实上历久弥新很难。因为文学的民族性和世界性之间是一个对立统一的关系,我们的作家,包括贾平凹先生,往往创作出他十分熟悉的地方色彩的作品,用地方色彩来表现民族性,世界性在西方话语中暗含着西方性,所以我个人倾向于用世界的共通性或者是共同性来表达世界各国都认可的共性,这里就有地方性、民族性、世界共通性的问题;就传播而言,存在着作家、作品、译者、出版社、读者的传播链问题。这些问题都是相互联系的,也是动态的、发展的,但是本质是一个标准的问题,即什么样的作品是优秀的文学作品,如何使优秀的文学作品在世界范围内做到有效传播。所以,我们的第一个问题就是要谈论地方性、民族性或者是世界共通性。作家创作的时候,是否都要考虑这三个维度,或者只考虑前面两个维度?

求“新声”的鲁迅为何在五四时期提出这个矛盾而沉重的命题?

陈众议:“民族的也是世界的”是我们进行外国文学研究经常面临的一个沉重问题。这句话出自鲁迅全集中《致陈烟桥》一文,且全集中仅一处提到:现在的年轻人,确实思想开放,很快就能接受外来事物,但殊不知真正要让洋人喜欢,恐怕得有一点自己的特色,有民族特色。“民族的也就是世界的”是个老话题,事实上历久弥新很难。因为文学的民族性和世界性之间是一个对立统一的关系,我们的作家,包括贾平凹先生,往往创作出他十分熟悉的地方色彩的作品,用地方色彩来表现民族性,世界性在西方话语中暗含着西方性,所以我个人倾向于用世界的共通性或者是共同性来表达世界各国都认可的共性,这里就有地方性、民族性、世界共通性的问题;就传播而言,存在着作家、作品、译者、出版社、读者的传播链问题。这些问题都是相互联系的,也是动态的、发展的,但是本质是一个标准的问题,即什么样的作品是优秀的文学作品,如何使优秀的文学作品在世界范围内做到有效传播。所以,我们的第一个问题就是要谈论地方性、民族性或者是世界共通性。作家创作的时候,是否都要考虑这三个维度,或者只考虑前面两个维度?#FormatStrongID_3##FormatStrongID_4#“民族的也是世界的”是我们进行外国文学研究经常面临的一个沉重问题。这句话出自鲁迅全集中《致陈烟桥》一文,且全集中仅一处提到:现在的年轻人,确实思想开放,很快就能接受外来事物,但殊不知真正要让洋人喜欢,恐怕得有一点自己的特色,有民族特色。“民族的也是世界的”是我们进行外国文学研究经常面临的一个沉重问题。这句话出自鲁迅全集中《致陈烟桥》一文,且全集中仅一处提到:现在的年轻人,确实思想开放,很快就能接受外来事物,但殊不知真正要让洋人喜欢,恐怕得有一点自己的特色,有民族特色。

▲中国社科院外国文学研究所所长、中国外国文学学会会长陈众议

其实鲁迅先生在“五四”运动期间及之后,极力倡导“别求新声于异邦”,要扬弃中国传统文化的束缚,何以会关注这样的民族因素呢?我想这本身就是一个矛盾体。实际上,我们所有人都是在多重矛盾间生存、思考的,写作也是如此。由于多年职业的关系,我就这个问题做过很多思考,撰写过不少文章,我现在的观点是:被世界基本公认的才可能是民族的。比如现在的衣食住行,那是体现价值取向、生存方式最直观、最有效的见证。1978年我作为第一批留学生出国,第一次喝可口可乐觉得跟中药差不多,比中药还难喝。但是现在的孩子们呢?所以这里有一个先入为主的价值导向问题。

《红楼梦》在世界的接受中,存在价值和审美判断的先入为主

回到文学也是如此。人家已经给我们建构好了这样的模式,你进得去他自然欢迎,稍稍有点隔膜,可能就有抵触。但是我们反过来看,平凹先生的作品有那么难吗?有《尤利西斯》难吗?有《似水年华》难吗?有《百年孤独》难吗?为什么这些书在中国拥有如此之多的读者呢?我也做过数据分析,中国四大名著之首的《红楼梦》在西方的传播并不美好,有人说太啰嗦。但我们在《红楼梦》的每一个细节、每一句话中都能产生审美的感悟、冲动和兴奋,没有一句是废话。那就是一个矛盾体。在西方,我询问了七八位诺贝尔奖获得者,除了邻国的大江健三郎,其他人都不知《红楼梦》为何物。西方卖得最好的是《金瓶梅》,其次是《聊斋》,这是价值取向所决定的。中国当代小说同样如此,有些作品难以被西方人所接受,是因为早已有先入为主的价值判断和审美判断,这是毋庸置疑的。如果你写的作品合乎人家的审美,创作方法接近,那接受起来当然没有问题。比如余华的《兄弟》颇受欢迎,比利时推介中就会说“拉伯雷式的描写”。

▲爱尔兰意识流文学作家詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)于1922年出版的长篇小说《尤利西斯》(左);余华的著作《兄弟》荣获法国国际信使外国小说奖

接受外国文学都有个“去陌生化”过程,所以,文学先为国人而写

我们要什么文学?首先为国人而写,我们经常说陌生化,其实真正的陌生化是对外国人而言的。但是大多数读者都有惰性,对陌生的食物也有抵触,所以存在一个熟悉化的问题,这又是一个矛盾体。比如京剧、越剧、秦腔这些国粹,现在有多少人在听?那些老观众早已烂熟于心,音调稍微调高八度或调低八度,都听得出来,这是熟悉的缘故。他们从小就听,而且就这么几出剧目。因此不能绝对而论。我研究外国文学,所以我喜欢把问题反过来看、反过来说。

王德威的“在世界文学中的中国文学”解释了民族和世界的关系郜元宝:研究中国现代文学的人都知道,这首先是一个历史的话题。最早提出这个话题可能是周作人和闻一多。闻一多《<女神>之地方色彩》说郭沫若《女神》写得好,但有个缺点,里面的典故都是外来的,甚至直接就用外文,那我们的长江何在?黄河何在?就是说,《女神》缺少地方性、中国性、民族性。“五四”文学本来就自觉地将自己定位为世界文学的一个支流,对中国文学传统又保持一种批判的历程,闻一多发现地方性缺乏,是很自然的事。研究中国现代文学的人都知道,这首先是一个历史的话题。最早提出这个话题可能是周作人和闻一多。闻一多《<女神>之地方色彩》说郭沫若《女神》写得好,但有个缺点,里面的典故都是外来的,甚至直接就用外文,那我们的长江何在?黄河何在?就是说,《女神》缺少地方性、中国性、民族性。“五四”文学本来就自觉地将自己定位为世界文学的一个支流,对中国文学传统又保持一种批判的历程,闻一多发现地方性缺乏,是很自然的事。

▲闻一多著作《<女神>之地方色彩》

闻一多的文章发表于1923年。同一年周作人写了《地方与文艺》,思考更加周密,表达也更经典。在这篇文章中他最早提出,文艺有“普遍性”,但更有“个性”,而这“个性”往往来自地方性,是“从土里滋长出来的个性”。这种“个性”不同于狭隘的“地方主义”,乃是从真实生活里出来的,是“个性”和“普遍性”唯一的桥梁。

“五四”之后,类似周作人和闻一多这样的思考从来没有中断过。只要中国和世界之间存在一种分分合合的张力关系,这个问题就会在不同历史背景中不断被提出。

最近王德威先生给哈佛中国现代文学史所写的序言,提出一个有趣的表述叫“众生喧‘华’”,把哗的口字边给去掉了。不同的声音讲的都是中国,无论你在中国的都市、农村、内地、沿海,还是海外,只要讲跟中国有关的,这样的“众声”都是喧“华”。这是一个很聪明但也很无奈的聪明。他又给中国现代文学一个新的空间定位,叫“在世界中的中国文学”,用的是顾彬先生的老乡马丁·海德格尔的一个概念,be in the world.世界是活的,不仅仅是水在瓶子里、我们在屋子里。理论上你所站立的任何一个点都属于某个世界,也都“有”作为这个点的世界。每个人根据他的活动力和影响力,都不同程度地“有”他的世界。

▲著名作家、中国作协副主席贾平凹

从哲学上看,每一个民族的文学,在性质上都是世界文学

以前我们说到“世界”,首先要问“谁的世界”、“谁说了算的世界”?这是冷战思维的结果。不错,世界是被各种权利关系无限分割的,但世界最终是由一个一个的人组成,由一个一个的人说了算。本质上每一个民族的文学都是世界文学的一部分。并非只有那些国际大都市产生的文学才有更多的世界性,或者必须让贾平凹笔下的农民讲英语,他的作品才有世界性。

这样的说法或许有些廉价,但在哲学上,是说得通的。

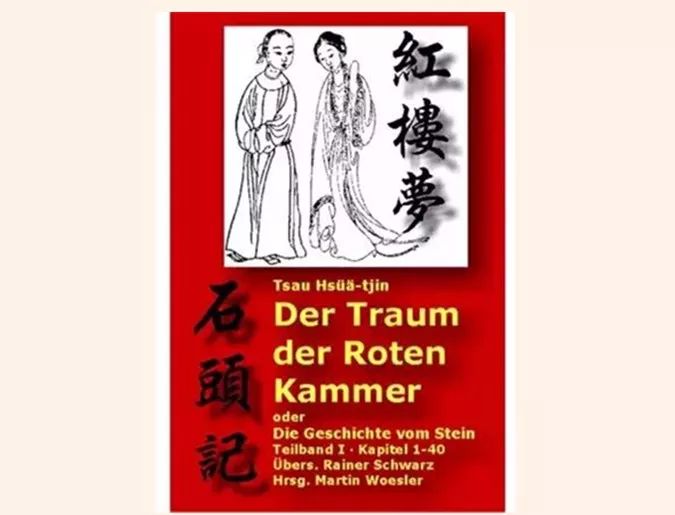

母语转化成另一个国家的接受语言时,会因为国际性而获成功

顾彬:贾平凹的小说有地方性,但其他国家的读者不一定能看懂,他不写我“喝酒”,写我“吃酒”。其实我的母语是维也纳语,但用维也纳语写作,很少有人看懂,所以,我写德语,说普通话。《红楼梦》在德国有两个译本,一个是1932年弗兰茨·库恩翻译的,他的德语很美,这个版本很受欢迎,多次再版,已经出售了20万本,现在德国人已将其纳入德国文学史。他的德文译本还被转译成多种第三国文字,不过是节译本。另一个是吴漠汀翻译的全本《红楼梦》,于2007年出版,吴漠汀也看了库恩翻译的《红楼梦》。贾平凹的小说有地方性,但其他国家的读者不一定能看懂,他不写我“喝酒”,写我“吃酒”。其实我的母语是维也纳语,但用维也纳语写作,很少有人看懂,所以,我写德语,说普通话。《红楼梦》在德国有两个译本,一个是1932年弗兰茨·库恩翻译的,他的德语很美,这个版本很受欢迎,多次再版,已经出售了20万本,现在德国人已将其纳入德国文学史。他的德文译本还被转译成多种第三国文字,不过是节译本。另一个是吴漠汀翻译的全本《红楼梦》,于2007年出版,吴漠汀也看了库恩翻译的《红楼梦》。

▲由史华兹与吴漠汀合作翻译的德文版《红楼梦》

为什么提出这个问题呢?因为我是杨炼的译者,我翻译过他的五本诗集,他对我的要求非常高。他说,我翻译的他的作品应该入德国文学史。但杨炼是矛盾的。通过我的德文,可能失去了他的中国性格,变成了另一个作家。

1970年代德国有一个理念,即师生互相学习,共同合作完成翻译。当时我和我的几个学生翻译了丁玲、萧红、鲁迅、沈从文、郁达夫的作品,都获得了成功。如今,我们的译者都是一个人在翻译。丁玲1930年代的作品充满女性的自我意识,很符合德国女性的口味,她们从中看到自己要成为怎样的人,自己是谁?因此,颇受欢迎。从当时的德文来看,丁玲变成了德国作家,或者一个国际作家。

彭青龙:与“民族的也是世界的”这个话题相关的另一个层面,就是世界优秀作品的国际传播问题,作家、译者和读者传播链的问题。中国文学走出去是不是就意味着要去拿国际的文学大奖,比如说诺贝尔文学奖,我们的文学创作是不是要考虑到世界各国读者的接受度,我们译者的主体依靠是谁?是汉学家、海外华人,还是优秀的中国外语界的译者和学者,译者往往也是学者。

▲上海交通大学外语学院副院长、多元文化与比较文学研究中心主任彭青龙

作家写作只能装着模模糊糊的“世界读者”的影子

郜元宝:中国作家写作时,心里要不要想到世界读者?这个命题很好,但也令人困惑。我想起鲁迅先生谈到“五四”时期著名作家杨振声,他的长篇《玉君》写好以后,给许多人看,再根据他们的意见修改,鲁迅说这样一来,《玉君》就完蛋了,因为作者完全没有自信,心里要想着别人的意见。中国作家写作时,心里要不要想到世界读者?这个命题很好,但也令人困惑。我想起鲁迅先生谈到“五四”时期著名作家杨振声,他的长篇《玉君》写好以后,给许多人看,再根据他们的意见修改,鲁迅说这样一来,《玉君》就完蛋了,因为作者完全没有自信,心里要想着别人的意见。

作家心里应该装着怎样的读者?这个问题只能由作家们自己来回答。也许只能是一个模模糊糊的“世界读者”的影子吧?但我们不能把这个模糊的影子进一步落实,比如落实为一个美国的读者,法国的读者,意大利的读者,或者顾彬先生今天特别关心的德国的女性读者。如果要求我们的作家为了让这些读者将来能够更好地读懂他的小说的外文翻译,就预先调整自己的创作,那么我们的作家非精神分裂不可。

具体就平凹先生而言,他写了40多年,不会因为大家的“众声喧哗”而改变主意的。

▲复旦大学中文系教授、中国鲁迅研究会副会长郜元宝

文学作品的普遍性问题,是对世界的关怀,强调包容性和多样性

陈众议:第一,如果聚焦到平凹先生的创作,我们首先尊重他的个性,因为他是一个多产作家,但是他的风格也很鲜明,虽然在不断地自我超越。喜欢他的人就应该继续喜欢他,这是最基本的。现在还有那么多喜欢“星”的人,我们这么好的作家,确实应该受到大家的呵护与关心,这才是真正的国宝。谁会在经、史、子、集中留下印迹呢?不是各类“星”,但平凹先生的作品却会。第一,如果聚焦到平凹先生的创作,我们首先尊重他的个性,因为他是一个多产作家,但是他的风格也很鲜明,虽然在不断地自我超越。喜欢他的人就应该继续喜欢他,这是最基本的。现在还有那么多喜欢“星”的人,我们这么好的作家,确实应该受到大家的呵护与关心,这才是真正的国宝。谁会在经、史、子、集中留下印迹呢?不是各类“星”,但平凹先生的作品却会。

第二,平凹先生昨天在演讲中提到普遍性的问题,这是他的一个世界性的关怀。我们并非闭门造车,这也与整个国家环境有关。如果放在大的国际环境中,现在单边主义和多边主义的较量已经白热化,大型战争一触即发,所以强调普遍性,从某种意义上来说,也是强调包容性和多样性。这种普遍性是由多样性组成的,正如郜老师说的,每一个人、每一个分子都在一起,变成一个人类。这个普遍性和多样性完全不同于现在的城市一体化、世界同一化,那是很可怕的一件事。当然这个趋势也很鲜明,实际上像贾平凹先生这样的作家是在有意无意地抵抗,我们作为学者也是如此。倘若世界真的变成格式化的机器人,人类都变成一种形态,那是很可怕的事,也是人类这个物种最后要划上句号之时了。

无论哪个语种的翻译,最重要的是诗意的传递

顾彬:我是译者,我一共翻译了100本书。同时,我也是德国翻译协会会员,我们的译者有很多。按照德国翻译协会的规定,德国译者只能把外来的文学作品翻译成我们的母语——德语,而不能翻译成其它外语。我把中文翻译成德文,我可以创造新的德文。但如果我把德文翻译成中文,有时我需要按照辞典来,不能创造新的中文。我会和中国学生一起把德国当代文学、当代哲学翻译成中文,我把握大的方向,具体细节的修改由中国学生做。我翻译好了之后,由中国学生修改。我的中文翻译不一定是错的,但中国学生的中文更准确、标准。中国的外语界专家学者可以用外语简单介绍中国的作品,但是真正的翻译工作还是需要汉学家来完成,因为他们有母语优势和文化优势,他们的翻译更容易被外国读者接受。很多在海外出生的华人汉语可能不够好。但无论怎样,在我看来,翻译工作最重要的是最后一部分,即诗意的翻译。如果翻译不出诗意,比如杜甫的诗集或是《红楼梦》,那么这种翻译就是没有价值的。

▲10月6日,在由上海交通大学文科建设处、研究生院、外国语学院多元文化与比较文学研究中心,贾平凹文化艺术研究院、上海市外文学会主办的“贾平凹作品专题研讨会”暨首届中国文学国际传播上海交通大学论坛上,贾平凹与众学者做文学交流

在德国,汉学家常常是文学经纪人,我认为这是一种使命

总体来说,海外华人、中国外语界的专家学者、汉学家对中国文化走出去都是有帮助的,但海外汉学家的贡献会大一些。

文学经纪人(agent)很重要。德国很少有专门的文学经纪人,文学经纪人一般都由汉学家充当。出版社找到汉学家,比如我,让我介绍好的中国文学,我会先介绍,再联系德国的译者翻译这些作品。我经常无偿做这些工作,因为我觉得这是我的任务。美国有不少文学经纪人,但这些人不一定是汉学家。

我个人认为,中国文学走出去和诺贝尔文学奖没有太大关系,诺奖在我看来是次要的。最重要的是作家用心创造好的文学作品,而不仅仅是为了获奖才写作。

国际传播应当是出版商、译者、学者共同努力,学术推介尤其重要

彭青龙:文学创作是作家的个体性的艺术创造,以各自独特的文学艺术内容和形式,表现对人世、人际、人生、人情和人性的深刻理解和丰富想象。文学艺术应该是多样的,既可以以小见大、以平凡显非凡,也可以地方表现民族,甚至世界。世界优秀的文学作品都经过岁月洗涤,能够打动人心灵,具有世界共通性。文学创作是作家的个体性的艺术创造,以各自独特的文学艺术内容和形式,表现对人世、人际、人生、人情和人性的深刻理解和丰富想象。文学艺术应该是多样的,既可以以小见大、以平凡显非凡,也可以地方表现民族,甚至世界。世界优秀的文学作品都经过岁月洗涤,能够打动人心灵,具有世界共通性。

最近在议论诺贝尔奖,诺贝尔文学奖的评奖过程涉及的因素很多,也很复杂,获奖了值得高兴,没获奖也不等同于作品艺术价值不高。中国当代文学的国际传播,应该是出版商、译者、学者的共同努力,除翻译家的努力外,还需要借助学术传播,所以中文和外语两界应携起手来共同为中国文学、中国文化走出去贡献力量。

“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。相信贾平凹老师的作品一定会在全世界受到欢迎,相信中国在文学作品的国际传播方面一定会大有作为。祝福贾老师,祝福中国文学。

(整编 李念 金梦)

精彩瞬间

▲听友们提前候场,手持《山本》有序排队领取签书名额

▲彭青龙、顾彬、贾平凹、陈众议(从左到右)演讲前在会议室交流

▲近七百位听友自发报名参与本场讲座

▲上海交大党委副书记顾锋作总结并宣读优秀提问奖及App获奖听众名单

▲贾平凹为热情粉丝签名并合影

▲本场优秀提问奖为贾平凹签名版《山本》,新下载文汇App的幸运听众获讲堂定制的“贾平凹”马克杯

作者:李念 金梦

编辑:王秋童

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。