编者按:10月7日下午2点至5点,第125期文汇讲堂《让世界认识贾平凹》各界大牛云集。让我们先来感受一下他们的才情和睿智。第五位是彭青龙上海交通大学外语学院副院长,澳大利亚研究中心负责人多元文化与比较文学研究中心主任。彭青龙是一位澳大利亚文学的研究专家。本文编选自《后殖民主义语境下的当代澳大利亚文学》中的第一节《审视殖民历史、回归民族叙事的白人文学》《游离于两个世界的移民文学》,另一节为《居住在欧洲都市文学传统边缘的土著文学》。

战后澳大利亚文学经历了从现实主义到后现代主义文学的转型,并于20世纪七十年代末呈现多元化的特点。90年代后期至21世纪,后殖民文学发展进入新阶段,在全球化的背景下,澳大利亚文学转向亚洲、拥抱世界的趋势明显。这具体既表现在以劳森(Lawson)派为代表的现实主义文学、以怀特(White)派为代表的现代主义文学和以凯里为代表的后现代主义文学三足鼎立的局面中,也表现在白人文学、移民文学和土著文学的主题创作和叙事风格里,而后者则在后殖民主义语境下形成了澳大利亚“多元文化狂欢”的独特景观,共同汇集于世界范围内的后殖民文学勃兴和全球化渐起的大潮之中。

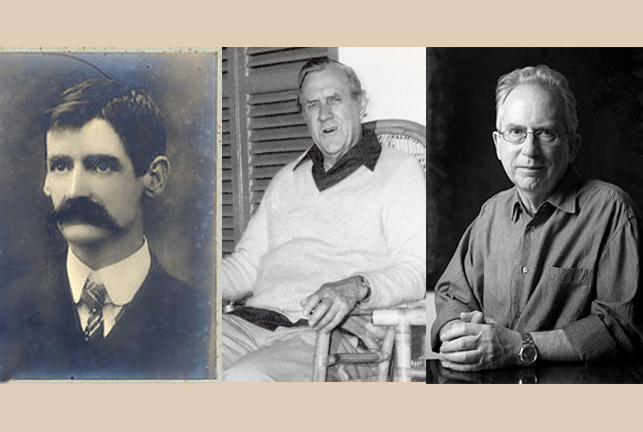

澳大利亚文学中现实主义文学代表人物亨利·劳森(Henry Lawson,左)、现代主义文学代表人物帕特里克·怀特(Patrick Victor Martindale White,中)与后现代主义文学代表人物彼得·凯里(Peter Carey)

多元文化是全球化进程中的一个必然现象,甚至可以说是全球化的一部分,从这个意义上来说,多元文化的文学表征就是彰显全球化的一个例证。

“去殖民化”过程中作家的四种态度

对于被殖民者来说,殖民历史是不堪回首的过去,民族叙事是一部充满辛酸的血泪史。

“去殖民化”是一个长期的过程,意味着建构独立的民族叙事是一个浩瀚而艰巨的工程。

建构自我属性的民族叙事关键在于“对一个民族进行想象”和对帝国留下的文化遗产进行彻底的清算。艾勒克·博埃默认为:

民族是一种社会建构物,是一种在象征层面的构成,而不是一种自然的本质存在。它存在于建设这个国家的人民的心底,存在于公民、士兵、报纸的读者和学生等对它的体验和感受。因此,任何一个新的独立实体——也许有人还要说,在争取独立过程的每一个新的阶段——都需要这个民族国家在人们的集体想象中重新加以建构;或者说,让这种属性化作新的象征形式。

艾勒克·博埃默及其著作《殖民与后殖民文学》

但是,任何新的象征形式都不可能完全脱离文化传统,即便是受殖民统治“污染”的传统。这就要求民族主义者或具有民族主义意识的文化工作者,尤其是作家,要从自己的文化源泉中汲取灵感,按照自己的需要来再现其民族叙事,用小说投射出独立的自我属性,重新创造新的文化传统,或对旧的历史做出新的阐释,使被帝国文本所掩盖的、歪曲的本真性得以重见天日。而正是在这种解构与建构、继承与超越的过程中,使我们看到了话语权力的消解与转换,新旧文化体系的重生和消亡。

然而,殖民地作家因语境的差异而对殖民历史采取了四种不同的态度。其一,默认,即对帝国历史毫不怀疑,承认殖民地是文明的边缘地区,承认文明进入被发现荒地的帝国记载,殖民地的历史是宗主国的延续;其二,摈弃,即拒绝承认任何与欧洲中心话语的关联,以及帝国文化对殖民杂交文化形成的影响;其三,插入,即接受历史叙事的基本前提,但在历史的记载中插入更直接、更真实反映后殖民生活的“反叙事”;其四,篡改,即体现最有效的后殖民对立性,并使其自身成为一种主导后殖民话语的方式。 这种认知态度上的差异直接影响各国“去殖民化”的进程和民族文化身份的建构。

现实主义劳森派和现代主义怀特派小说大多集中描写“白人神话”

在“被迫流放和受囚禁”基础上建立起独立国家的澳大利亚, 对帝国的殖民历史持有一种既爱又恨的矛盾心理。在帝国的文本中,澳大利亚的历史是从库克“发现”澳洲大陆开始的,土著人无权拥有历史——土著人的过去、反抗白人入侵的游击战、被屠杀和被驱逐的史实都可以忽略不计,“重要的是英国的国王和女王执政的年代。”早期的澳大利亚白人虽然受到帝国的不公正待遇,甚至被视为“他者”而流放到远离伦敦的南半球,但他们依旧心系母国,默认澳大利亚历史是英国光荣史篇中的一章。即使在民族主义兴起的19 世纪末 20 世纪初,或者独立之后相当长的一段时间,他们依然怀着难以割舍的英国情结,“去殖民化”的进程受到“帝国向心力”的延缓。也正源于此,澳大利亚人一直倍受文化身份的煎熬,历史成了他们无法走出的过去。

事实上,自 1901年独立以来,澳大利亚人一直致力于民族叙事和文化身份的建构。从讴歌“伙伴情谊”的劳森派现实主义小说,到注重心理刻画的怀特派现代主义小说,无不表现了澳大利亚白人“内心深处的恐惧”和“澳大利亚民族想象力的核心——菲利普斯(Philips)的‘民主主题’、与土地的冲突和由殖民地向国家独立转变。”虽然劳森派现实主义文学传统受到抨击,被称之为“沉闷乏味的新闻现实主义” 小说,但其作品中所张扬的反权威精神成了弥足珍贵的文化遗产。融合了现代性和民族性特色的怀特小说是“怀特对澳大利亚独特的文化传统所做出的最新贡献”,代表着澳大利亚的“精神成熟——从与环境冲突到驯服环境。” 然而令人遗憾的是,劳森派和怀特派小说大多集中描写“白人神话”,对于澳大利亚原土著居民的生活鲜有叙述,即使有部分内容涉及土著人,也往往将其塑造成“他者”形象,未能触及到澳大利亚的 “民族之根”和“历史之源”。因此,建构民族叙事和文化身份的伟业尚未完成。

新历史小说:描写不被帝国描述的小人物

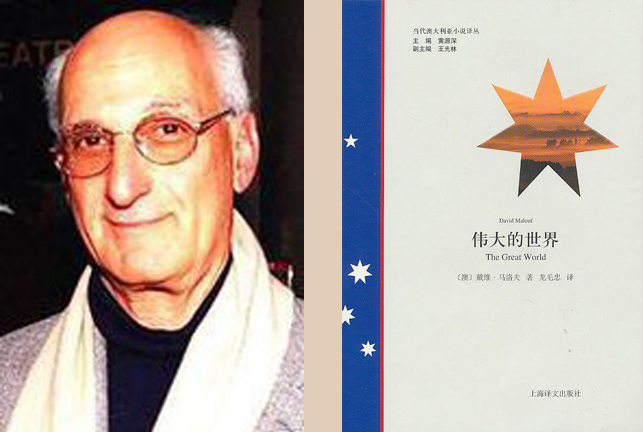

戴维·马洛夫的《伟大的世界》等“新历史”小说将澳大利亚人的命运融入硝烟弥漫的世界大战和社会变革

20 世纪七八十年代,澳大利亚文化界刮起了一股强劲的“文化民族主义飓风”,涌现出重新审视殖民历史和民族叙事的潮流,一批探讨“民族之根”和“历史之源”的“新历史”小说纷纷出炉。它们通过历史的碎片,如趣闻轶事、意外的插曲和奇异的话题等,去修正、改写和打破在特定的历史语境中居支配地位的文化代码,并在权力和话语的网络中看其人性的扭曲和生长,最后使主体的精神扭曲和虚无成为自我身份的历史确证。这些“新历史”小说承载着强烈的历史责任感和开放包容的人文精神,使被压制、被边缘化的族群重新回到话语空间,并在历史的“多重奏”中恢复他们应有的声音。它们或揭露了流放犯制度与宗主国英国帝国主义思想的腐败与罪恶,如霍尔(Hall)的“延德雷三部曲”(The Yandilli Triology);或再现内德·凯利的民族神话,如德鲁的《我们的阳光》;或将澳大利亚人的命运融入硝烟弥漫的世界大战和社会变革,如马洛夫(Malouf)的《伟大的世界》(The Great World,1990);或通过一个离奇的爱情故事,揭穿了帝国关于“文明传播”的历史谎言,如凯里的《奥斯卡与露辛达》等。尽管这些小说视角不同,但是殊途同归,都从不同层面讲述了土著人、足迹专家、流放犯、开拓者、丛林汉、战俘等历史小人物的故事,而正是这些不被帝国历史记载的普通人的故事,使人看到了充满谎言的殖民历史和帝国权力运作的机制,本真的民族叙事也在这种解构过程中被重新确立了起来。

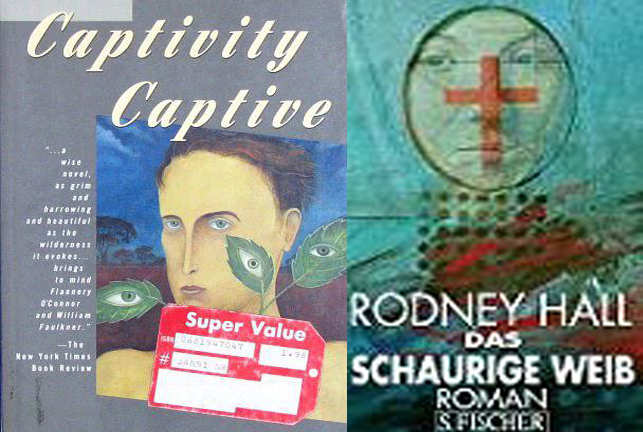

“延德雷三部曲”之《难以逃离的囚禁》(左)与《可怕的妻子》

由《难以逃离的囚禁》(Captivity Captive,1988)、《第二任新郎》(The Second Bridegroom, 1991)、《可怕的妻子》(The Grisly Wife, 1993)三部小说构成的“延德雷三部曲”“记录”了澳大利亚人建构民族身份的过程,但它们不是历史学家记录历史人物和历史事件的书籍,而是基于历史又高于历史的艺术创造。这三部小说的作者霍尔出生于英格兰,二战后来到澳大利亚定居,先后出版了11部诗集,11部小说,2部传记,其中“延德雷三部曲”体现了他对澳大利亚历史的集中而宏阔的思考。

《难以逃离的囚禁》描述了一个澳大利亚历史上最为神秘的谋杀案。叙述者帕特里克·墨菲将他的两个妹妹和兄弟被谋杀的案子描绘成澳大利亚历史上最神秘的谋杀案,以观察大众文化对此的反应是否满足他的期待。而小说结尾,作者还特意提到澳大利亚民族英雄内德·凯利,认为他是19世纪90年代澳大利亚最为著名的人物,其英勇行为让他成为了澳大利亚民族形象的代言人,借此含蓄地表达了作者对“澳大利亚民族是一个有着英雄的民族,而一个有着英雄的民族一定是有着未来”的积极向往。

《第二任新郎》故事背景设定在1838年左右,叙述者讲述了自己在从丛林游牧生活回到城市生活过程中的心理感受,其中还描绘了一个从囚犯地逃跑的土著人跟他一起旅行的经历,似乎昭示作者对流放制度造成的“文化移植”问题的关注。“现在发生的一切都是偶然的, 我们着眼未来,一切偷窃、盗版、和邪恶都将在未来得到改变,这就是我们的理想,我们将成为澳大利亚人,我们的一只脚已经迈向了空中。”这段对澳大利亚未来的展望,表明了被殖民者对于自己“无根身份”的焦虑和对拥有澳大利亚文化身份的渴望。“谁规定有些东西可以复制,有些东西不可以复制?”故事结尾的这句话似乎彰显出小说的寓意:殖民者将欧洲大陆文化的“傲慢与偏见”移植到了澳洲大陆来,却没有将假想中的“绅士礼仪”带过来,暗示流放制度的糟粕文化对澳大利亚土著文化带来了极大的破坏和影响,也以此显示作者对待殖民文化的态度。

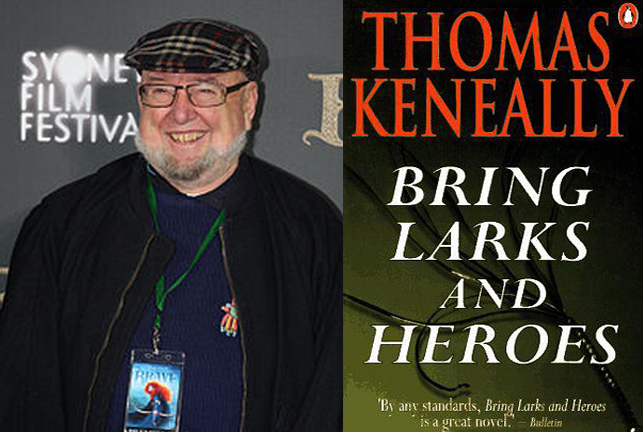

《可怕的妻子》讲述的是关于神秘主义与宗教信仰的故事,谋杀情节使得小说略带神秘和恐怖之感,但它同样蕴含着关乎历史和未来的严肃主题。其悬疑的技巧使读者爱不释手,几乎可以达到基尼利(Keneally)的《招来云雀和英雄》(Bring Larks and Heroes,1967)的艺术水平。叙述者拜伦是1868年澳大利亚丛林深处经过宗教“千年之禧”(Millennial sect)洗礼后的幸存者,其所见所闻中穿插着土著人思乡、逃离、回归家庭的情节,叙述者的儿子迷失后走进澳大利亚丛林及其与土著人的遭遇,预示着殖民文化与土著文化的冲突不可避免。三部曲将“个人记忆、神话、宗教信仰、文化移植”等问题并置在一个宏大的历史背景下,似乎揶揄了英国流放制度对于澳大利亚本土文化、尤其是对土著文化的破坏。作为叙述者的囚犯,最终选择回到新南威尔士,完成了从故事起点回到起点,象征着澳大利亚民族身份的建构经历了一个循环往复的过程。

基尼利及其著作《招来云雀和英雄》

通过对历史的修补是确立民族的自我属性

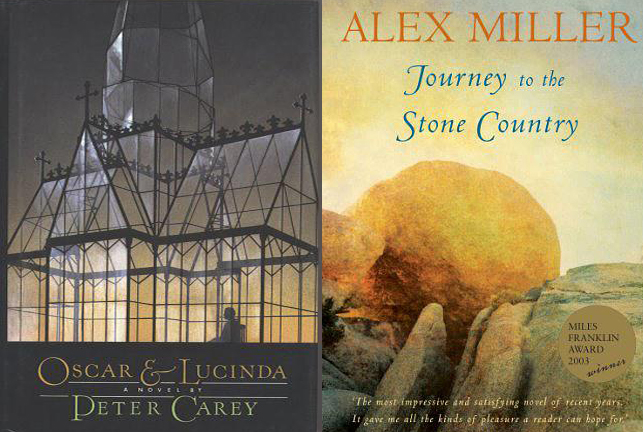

“写回”帝国中心或对历史进行“正本清源”就意味着对充满谎言的帝国话语进行必要的修补,而对历史的修补,正是把一个民族成熟的过程叙述出来,是控制和确立自我属性的表现。艾勒克?博埃默认为:“讲述历史就意味着一种掌握和控制——把握过去,把握对自己的界定,或把握自己的政治命运。有了历史和历史的叙述,他们就获得了进入时间的入口,他们被表现为掌握自己命运的主人。”当代澳大利亚小说家将历史和现实融为一炉就是对历史进行修补,并通过他们的叙述来建构历史,从而重新掌控自己民族的命运。凯里的《奥斯卡与露辛达》(Oscar and Lucinda,1988)和米勒出版的《石乡之旅》(Journey to the Stone Country,2002)是有关白人文化与土著文化冲突、交融的寻根之作。不同的是,《奥斯卡与露辛达》再现了帝国远征时期白人文化对澳大利亚土著文化的破坏,而《石乡之旅》则讲述了当代澳大利亚白人与土著人从冲突到和解的故事。凯里与米勒分别从历史与现实的豁口进入民族想象的核心,表达了当代澳大利亚白人社会寻求与土著民族和谐相处的愿望。从屠杀、驱赶土著居民到愧疚、和谐共荣,从掩盖历史的真相到颠覆历史文本、再现民族神话的本真性,当代澳大利亚小说正一步步为建构和谐的多元文化社会做出自己独特的贡献。

在后殖民主义的语境下,澳大利亚文坛出现了审视殖民历史、建构民族叙事的回归。它是澳大利亚社会由单一白人文化到多元文化转型的一个断代文学景象,其实质是建构独立的民族属性和文化身份。它标志着澳大利亚民族从幼稚走向成熟,并为拥有独立的文化身份扫清了道路。

凯里的《奥斯卡与露辛达》(左)和米勒的《石乡之旅》分别从历史与现实的豁口进入民族想象的核心,探寻白人文化与土著文化的冲突、交融

“自己土地上的异乡人”

由于移民作家往往是离开故土、寄宿他国文化的旅居者,所以对于寄宿国而言,其身份的外在表现只能是“巨大而深刻的差异性”,是寄宿国文化的“他者”。虽然移民作家的作品穿越非常广阔的地域、历史和文化空间,充满不同哲学的张力,但其内容往往包含着相互对立的社会行为和文化冲突。这种既不属于母国也不属于寄宿国的身份,不可避免地造成了内心的迷失和异化感。因此,移民作家变成了“没有锚,没有地平线,没有色彩,没有国家,没有根的个体——一群天使的族类。”

由于历史语境的不同,早期的英裔移民作家与非英裔移民作家对归属感的认知和感受也存在着差异。前者基本上把自己看成是英国文化的迁徙者,只具有“相对他者性”。后者寄宿于澳大利亚民族文化,是地道的“他者”。帕特里克?怀特说,他从小就有一种与澳大利亚的现实隔着一层的感觉。“只有英国人才是对的”成了他从小到大的座右铭。 基尼利(Thomas Keneally)也说,澳大利亚人“被教育成了他们自己土地上的异乡人。”而后者出生在过去的第三世界国家,如亚洲的马来西亚、新加坡、中国等,或者非英语国家,如欧洲的意大利、希腊、德国、波兰等,这些移民作家用双语写作,在主题和政治视野上保持着与故土文化的各种联系。环境、语言、文化、价值观对他们而言都是全新的,因此他们对身份迷失的感受更深刻,渴望被主流白人社会接纳的愿望也更强烈。

文化异化反应移民生存困境:家成了精神撕裂地

伊丽莎白·乔利在其著作《牛奶和蜂蜜》中“以小见大”——用小人物的视角和生活展现移民生存错位后所带来的心理震荡

如果说带来隔阂和寂寞的“语言异化”是移民生存困境的表征,那么造成文化冲突和生活混乱的“文化异化”则是移民生存困境的本质。移民作家通过刻画爱情的悲剧、婚姻的不幸、家族的矛盾、邻里的不和及事业的挫折等来展示移民生存错位后所带来的心理震荡。例如在《牛奶和蜂蜜》(Milk and Honey,1984)里,作者乔利(Jolley)采用哥特式的传统叙述和时空倒错、内心独白、意识流等现代主义手法,借助一个二战后从欧洲移民到澳大利亚的难民视角来展现其在澳大利亚文化背景下生活的种种不适。小说主人公雅各布因陷入两种文化的旋涡而导致精神分裂:一方面,他极力维系着欧洲带来的文化传统,但“在新的土地,他们像散落在地的石块,没有融入土壤”;另一方面,他又十分厌恶这个“奇怪的新家”——一个充满暴力、乱伦和家庭秘密的地方。他渴望逃离这个“自我流放的家”,然而又无处逃遁。最终他一把火烧毁了既爱又恨的“家”,但也未能结束自己被“囚禁”的生涯。

雅各布的移民遭遇也在亚裔作家卡斯特罗(Castro)的小说《漂泊者》(1983)中得到了反映。对于远离故土的亚洲移民来说,新家本应是温馨的地方,实现梦想的地方,却成了精神断裂的场所,自我流放的场所。

澳大利亚人的文化身份一直处于动态的变化之中。斯图亚特·霍尔认为:“文化身份既是‘存在的’也是‘转化的’。它既有过去,又有未来。它并非是业已存在的,能超越地点、时间、历史和文化,而是具有历史性的,并处于不断转变之中…… 处于历史、文化和权力相互作用之中。”霍尔的观点反映了包括澳大利亚在内的后殖民现状——一方面,澳大利亚的民族历史和民族文化正在被重新审视和阐释,并被赋予新的意义;另一方面,影响建构澳大利亚文化身份的各种外在力量在全球化时代也正在此消彼长,英国势力的减弱,美国及亚太国家力量的增强,都会对澳大利亚文化身份的转化产生直接影响,这种内外因素的变化被作家们适时地反映在文学作品中。

霍尔认为文化身份既是存在的也是转化的,反映了包括澳大利亚在内的后殖民现状

各种错位文化中的多元文化

20 世纪 80 年代以来,主流白人作家纷纷把眼光投向与澳大利亚相邻的印度尼西亚、中国、日本和马来西亚等亚洲国家,出版了许多反映东方文化与澳大利亚文化冲突、融合的小说

移民作家和白人作家分别从不同的角度聚焦错位文化,反映了澳大利亚文化多元混杂的特质,以及由此而引起的更加深刻的身份认同危机。“澳大利亚的民族身份取决于这样的共识:澳大利亚既不属于亚洲,也不属于欧洲和美洲,而是集中体现这三大洲最优秀的现代特点的国家。”

澳大利亚“混杂”多元文化的特质在全球化背景下呈现新的特点,拥抱亚洲、走向世界的趋向更加明显。

(李念编选并标题)

【相关链接】

讲堂报名 | 第125期《让世界认识贾平凹》,顾彬、陈众议、郜元宝、彭青龙、贾平凹畅谈中国现代文学

了解125期嘉宾①|德国汉学家顾彬的诗五首:答李白等

了解125期嘉宾②|陈众议:一道闪电,《百年孤独》首句赫然亮起在脑际

了解125期嘉宾③|你知道贾平凹多少?视频解读“商洛品种”

了解125期嘉宾④|郜元宝解读《山本》:“念头”无数生与灭

编辑:袁琭璐、实习生翁彬婷

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。