顾彬、陈众议、郜元宝、贾平凹、彭青龙(从左至右)进行三轮主题对话

编saying

10月7日,第125期文汇讲堂《让世界认识贾平凹》聚焦了贾平凹小说的中国价值、世界意义以及中国当代文学对外翻译、传播现状等,中国当代文学如何走出去让更多文学爱好者有了进一步的思考和认知。德国著名汉学家、作家、德国波恩大学终身教授顾彬在主讲中认为,了解读者群体是“走出去”的首要任务,中国社科院外国文学研究所所长、中国外国文学学会会长陈众议,复旦大学中文系教授、中国鲁迅研究会副会长郜元宝,上海交通大学外语学院副院长、多元文化与比较文学研究中心主任彭青龙在其后的对话中进行了深入探讨。著名作家、中国作协副主席贾平凹作回应并为现场听友限额签名《山本》。前两日已刊发了贾平凹和顾彬的主讲,以及现场互动问答,今分享圆桌论坛(上)。

本次讲座由上海交通大学和文汇报社主办,文汇讲堂工作室和上海交通大学外语学院多元文化与比较文学研究中心共同承办。

圆桌对话

彭青龙:很多听众已经拿到贾平凹先生的第16部长篇小说《山本》,我也收藏了他的所有小说。毫无疑问,贾平凹先生极具创造力和想象力,自从《商州》之后,相继出版了《古炉》《高兴》《老生》《极花》,每一部作品都寓意深刻,特色鲜明。《山本》今年4月出版后,国内至少召开了四次专题研讨会,我们交大6日全天和7日上午首次从国际传播的视角对他的创作思想和艺术风格进行了研讨。

贾平凹作品的中国价值和世界意义

我们首先讨论一下贾平凹先生作品的中国价值和世界意义。郜元宝是现当代文学研究专家,请您先分享。

郜元宝:这实在是一言难尽。即使像我这样专业的当代文学研究者,读平凹先生的著作也很不够。今天现场有这么多热心的观众,让我似乎又看到了中国文学的希望。鲁迅说:在中国,听“批评家”谈文学是十分恐惧的事。我经常顶着“批评家”的帽子,诚惶诚恐。所以,今天最想告诉大家的是:真正关心中国文学的人只能相信自己的眼睛。我们必须自己去看。

平凹先生持续高产,从1970年代末至今,横跨四十多年,几句话很难概括。我尝试从当代文学史角度做一个观察。

贾平凹的著作《老生》《自在独行》《极花》《古炉》

主题逆主流:以聚焦乡村文明和中国历史“无缝对接”当下中国现实

第一,平凹先生的小说过去以中短篇为主,现在主要创作刚才顾彬先生所谓“很难写”的长篇小说。迄今为止的16部长篇几乎追踪了中国社会每一阶段的变化,非常敏锐地把握了其中的一些关键问题。考察其个人的创作历程,等于从平凹先生的角度来认识整个中国当代文学史。

第二,平凹先生的创作和中国当代文学的主流有分有合。大部分情况下,他和中国当代文学的主流是同步共振的,然而从1993年《废都》开始,就由“合”转“分”了。他几乎以一己之力“撕裂”了中国当代文学。或者说,他几乎是孤独地与当代文学某些潮流对峙着:大家都以为接下来创作的重心将是城市以及生活在城市里的文化人(未必是知识分子,知识分子的概念更特殊),但后来我们发现,他接下来的一系列长篇几乎回避了1993年所处理的文化人与城市。两个确定不移的主题出现在此后作品中,一是正在消失的乡村文化、乡村文明。中国的乡村没有消失,但乡村固有的文化和文明正在消失,谁也不能否认这一点。问题是当大家都束手无策,甚至都麻木不仁时,贾平凹就是要正视或者说凝视这种文明的大转变。在新都市文学逐渐成为主流的背景下,平凹先生对正在逝去的乡村文明的这种固执的凝视,就成了一道孤独的文学风景。

另一个确定不移的主题是对历史的关注。他关注的是中国最近的历史,也就是辛亥革命以来直到当下这一百多年的历史。1990年代以来,文学界尽管有所谓“新历史主义”的提法,也确实有不少关注历史的小说,但像平凹先生这样固执、深入、持久地关注近百年来的历史,由此显示其比较清晰而稳固的历史意识的作家,其实并不多见。更不要说,因为文艺政策和文学理论的长期“规训”,中国作家和读者重视当下现实而相对轻视过往历史的创作倾向与阅读趣味几乎是牢不可破的,所以许多作家对于历史写作是浅尝辄止。平凹先生的历史叙述正是在这样的背景下显示出他的特色和高明之处。

复旦大学中文系教授、中国鲁迅研究会副会长郜元宝

简单地说,他的乡村叙事和历史叙事是一而二、二而一的关系,他笔下的历史戏剧主要在乡村(整个秦岭山区)上演,而他笔下的乡村都是有清楚的历史记忆的。这样的乡村/历史的叙事,看上去与当代文学的都市化进程分道扬镳了,实际上恰恰是以一种迂回包抄的方式,与当下中国现实“无缝对接”。

乡土文学中的农民:让几代都市人都从中看到“那就是我”

绝大多数当代文学的读者生活在都市里面,但他们就一直都能够欣赏平凹老师的创作,并不觉得他是与自己距离遥远的一个怪物。

在上个世纪的50、60、70、80年代上半期,中国社会的重心在农村,文学的主要成就便是“农村题材小说”,当然优秀作家确实也不少,不过总是很单一,而读者的阅读也是一种别无选择的被动接受。第二个阶段是80年代末至90年代末,农村题材小说,或大而言之为乡土文学,慢慢退缩,而都市文学慢慢起来。很多人因此预言,照这个趋势,乡土文学最终会让位于都市文学,甚至彻底消失。这时候平凹先生的小说就提醒我们,NO,不是这回事。现在到了第三个阶段,大部分生活在都市的读者对乡村更加隔膜了,许多人根本没有乡村生活的经验,只能靠想象,甚至无从想象,因为缺乏展开想象的现实基础。所以在这第三阶段,平凹先生的意义,就是以他巨大的文学存在提醒我们,当下都市化进程有一个实实在在的乡村历史支撑着,是从主要在乡村上演的近现代历史一步步走过来的。这样的乡村,这样的历史,是城市化进程的“前身”,也是城市化进程的“灵魂”。

就譬如“中国人”这个概念吧,无论生活在农村还是都市,无论活在当下,还是湮没于历史,在人性和国民性的基本内容上仍旧是统一的。这个最浅显最朴素的道理,往往被人们淡忘。大家往往以为现在与过去、都市人和乡下人,是两种不同的历史,两种不同的人类。平凹先生的创作,某种意义上就是要纠正这样一个每天都在发生的致命的误会。他让我们看到西北的农民,他们的生活、习俗、心理、方言、文化,乍一看很陌生,但细细品味,跟我们其实并无本质的不同。都市读者看平凹先生笔下的农民,最终看到什么呢?我想就正如流行歌曲所唱的:“那就是我”。

要说贾平凹文学创作对于中国的意义,我想主要就在于此吧。

从女性塑造理解“审丑美学”境界和新浪漫主义的追求

陈众议:我与顾彬教授是老朋友,也是真正的同行。从德国的角度来说,他是研究外国文学的,我在中国也是研究外国文学的。所以,我们在很多观念上更能形成共识。我首先对前两位的发言进行一个补充。

中国社科院外国文学研究所所长、中国外国文学学会会长陈众议

第一,小说现在确实面临着悖论,随着互联网时代的到来和新技术普及,全球的纸质阅读、经典阅读都呈下降趋势,中国为此展开的全民阅读已经有十个年头了。尽管中国发明了现代意义上的书,我们的古人对书极为敬畏,但当代中国人阅读率下降是最明显的。但另一方面,顾彬教授提到所罗门喜欢听故事,其实,亚历山大大帝身边也有许多讲故事的人助他入眠,《一千零一夜》也是“每夜讲好听的故事反之遭杀身”形成的,这与《圣经》的旧约、亚历山大大帝这样的传统衔接在一起,我们可以把它演绎、理解成人类需要听不同的、新鲜的故事。

第二,审美差异。我们读小说时很容易把作家和叙述者等同起来,这是误区。平凹先生的《废都》按照19世纪德国的审丑美学来说,就是罗丹雕塑中大量的老妓女:初看是难受,但回味后理解这是在揭露社会的不公。创作对象本身不美,我何以把它变美?这中间存在很大的“间歇”,需要高明的作家去处理。而从平凹先生新世纪写的这些小说来看,描绘的女性都非常唯美动人,我尝试用“新浪漫主义”来概括:《秦腔》中的白雪,《高兴》中的孟夷纯,《带灯》里的带灯,《山本》中的陆菊人,从外表到内心都是极其美好的女性。所以,平凹先生本身的作品也是多维的,后期是以浪漫主义来写理想主义,是对理想主义的一曲挽歌。要知道,受儒家文化影响,中国传统中对女性的审美观照并不多。但从《红楼梦》开始,曹雪芹将女性描写得非常美丽。

第三,就具体小说而言,我把《秦腔》《高兴》《带灯》和《古炉》《老生》《山本》看作两组“三部曲”,前者从横向截取了中国的现实社会,后者从纵向开掘了中国百年的历史。

陈众议认为,《秦腔》《高兴》《带灯》此“三部曲”从横向截取了中国的现实社会

世界意义:抓住了中国农耕文化的特性,关注“沉默的大多数”

关于其小说的世界意义,尽管如顾彬教授所说,文学面临的危机是世界性的,尤其是长篇小说。可以说,我们正处在被资本和技术绑架的时代。但是将平凹先生的作品放在世界文坛的平台上,我依然认为是一流的,能与之比肩的作家在世界范围内并不多,这是中国得天独厚的土壤与社会本身滋养的结果,并提供了这样的可能性。

欧洲建立现代化国家的历史是从文艺复兴运动的中期开始,花费了三百多年的时间,而中国只用了三十多年的时间,一脚踏进了现代化的进程中。所以,我们几千年的农耕文化几乎是在一夜之间淡出我们的生活,或者正在淡出,或者已经淡出,但中华文明是建立在农耕文化的基础之上的。平凹先生一直紧紧地抓住我们绝大多数人生存的状态,我们有将近3亿的农民工在城乡之间流动,这些是需要关怀的“沉默的大多数”,也是整个社会发展进程当中最辛苦、最艰难,同时也是贡献最大的人群。所以我非常感佩平凹先生的执着,其中也渗透着一种现代意识。

其二,现在有几个作家能够长期与自己的创作对象同吃同住?甚至直接去找捡垃圾的农民工,同他们交朋友?大多数作家都是面壁虚设,西方也是如此。

其三,平凹先生的作品如同海绵吸水,不仅吸纳了中国几千年文明中优秀的传统,更有来自四面八方的世界性养分。

当然,东西方的评价标准并不相同。当今世界性的经典谱系是西方人花费了三百多年时间逐步建构的。所以我们不能简单地用西方的价值判断来锁定一个作家,我们迫切需要从现在开始,建构自己的话语体系与经典谱系。

好的作品在语言、结构、世界观上都是高级并属于世界性的

顾彬:好的文学作品应该有世界意义,也就是说作品的语言、形式、世界观都是高级的,有创造性的,这种意义是多数人都能接受的,而不仅仅是具有中国意义。贾平凹的散文也非常好,很多年前,我在瑞士苏黎世大学的学生把他的散文翻成德语。我曾推动《废都》在德语国家的翻译、出版,但因为德语阅读者中,女性是绝大多数,女权意识很强,她们无法理解如陈众议教授所说的“审丑意识”,出版社考虑市场因素没有出版。我今天听主持人介绍,在英语国家,贾平凹先生已经出版了五部小说《浮躁》《废都》《带灯》《高兴》《土门》,并且第六本《极花》已经完成翻译即将出版,第七本《秦腔》也签好翻译合同;在法国一直非常受欢迎,继《废都》《五魁》《土门》《古炉》《高兴》后,《带灯》17日就要面世。这就证明了我刚才说的好的文学就是世界文学。

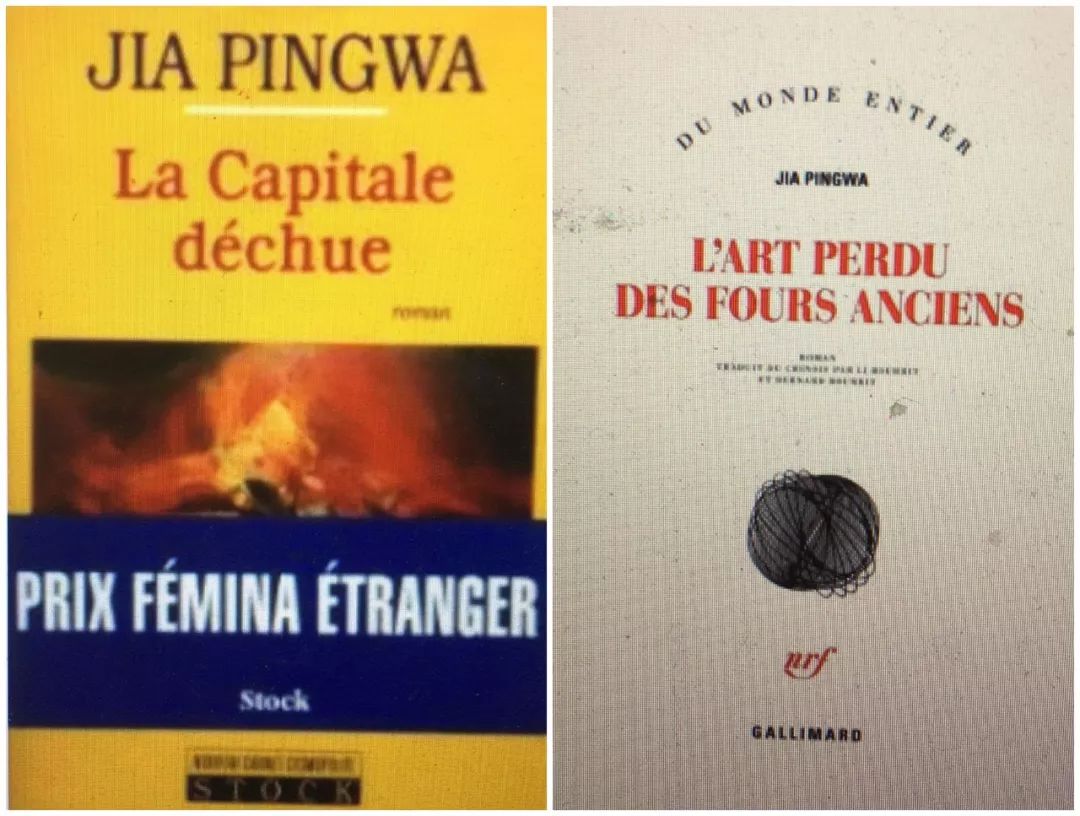

1997年由法国斯多克出版社出版的《废都》在法国销售8万余册、获当年度“费米娜外国文学奖”(左);2017年法国伽利玛出版社出版法语版《古炉》(南京大学高方教授提供)

陈众议:做点补充,平凹先生的长篇小说目前已有30种译本,在德国已有译本,但比较少;在美国、法国比较多;西班牙、意大利以及其他欧洲国家纷纷开始出现他的译本。最近几年,在传统意义上的中东欧也开始大量出现他的译本。迄今为止,日本销售量最多的是《废都》,这一数据来自酒井公司,我一直与他们保持联系。酒井公司的创始人老酒井先生麾下当年汇集了川端康成、安部公房等优秀作家,现在小酒井先生也已60多岁,他麾下现在有大江健三郎、村上春树等人,所以他的资料非常准确。过去,我和他们曾谈到莫言,现在经常谈到平凹先生。

文艺的地方性、中国性、世界性建立真实的基础之上

郜元宝:文艺的地方性、中国性、世界性,表面上看,好像是三个台阶,逐级提升。这次交大的研讨会重点谈论第三个台阶,即平凹先生创作的世界意义。其实这三个台阶,有一个共同的基础,那就是真实。无论如何阐释,真实性都是我们谈论一切问题的前提。我们谈论贾平凹创作的地方性、民族(国家)性、世界性,一刻也不能离开他所提供的那些丰富的真实,包括细节的真实,和无数细节的真实所烘托的更大的历史和现实的真实图景。因为贾平凹小说提供了别的作家未能提供的包含丰富细节的巨大的真实图景,我们才能以此为出发点来谈论各种各样的地方性、民族(国家)性、世界性。

1989年《浮躁》获美国第八届美孚飞马文学奖,1991年由葛浩文翻译后在美国路易斯安纳州立大学出版社出版(左);《高兴》由英国翻译家韩斌翻译,2017年10月通过亚马逊向全球发行

均由苏州大学季进教授供

秦岭书写体现民族和世界精神共生性、共通性和共同性

彭青龙:毫无疑问,贾先生是当代中国最具活力的作家。他的作品是黄河文明和秦岭文化的现实书写,如同滋养中华文明的秦岭山脉,在世界上是唯一的和独树一帜的,具有历史通透之感,展现的是中华民族的精气神,弘扬的是人类社会、人类命运和精神的共生性、共通性与共同性。因此,尽管其作品内容是传统的,但效果是现代的、先锋的,即使是描写传统也同样能够触动现代人的心灵,所以他的手法不乏现代性,甚至后现代性。

中国当代文学的国际传播

彭青龙:我们谈论的国际传播主要是翻译和学术传播,让世界认识贾平凹,就是让更多的国外的读者通过我们的译者和学术推介,全面而深刻地认识贾平凹及他所代表的中国当代文学。

中国当代文学走出去和引进的成就并不对称

总体而言,中国当代文学的优秀作品在国际上的传播不尽人意。2012年莫言获得诺贝尔文学奖,或许是一个分水岭,情况稍有好转,但总体上,中国当代文学的成就和引进的外国文学并不对称。在亚马逊排行榜上,贾平凹先生的《高兴》现在销量位居5万多,已是一个非常好的现象。另外,我们的翻译人才匮乏,本土的老一代的翻译家大多已经去世,人才断层现象非常严重。海外汉学翻译家稀缺,例如美国的葛浩文也已80多岁,英国有蓝诗玲,现在美国有了罗鹏、韩斌等实力派,但一流的汉学家其实并不多。同时,我们也越来越意识到,中国当代文学的国际学术传播十分薄弱。刊载中国当代文学的外文报刊杂志非常少,大多介绍书评发表在西方的报纸上,学术深度不够。

请研究西班牙文学、拉美文学的陈老师分享一下马尔克斯当年是如何走入世界各国文学谱系的?请研究鲁迅或者现当代文学的郜老师介绍下鲁迅作品在海外的传播情况?顾彬教授,您作为翻译家,可否推介一下当下可行的路径?

上海交通大学外语学院副院长、多元文化与比较文学研究中心主任彭青龙

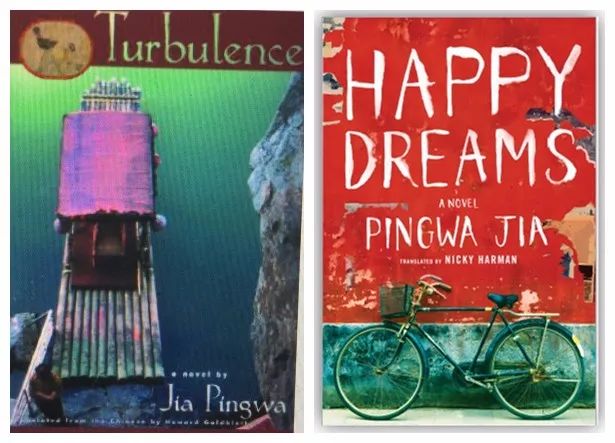

马尔克斯及其《百年孤独》在获诺奖前就在精英层广为知晓

陈众议:首先,文学、思想、艺术的传播,必定不能脱离当时的世界语境。拉美文学“爆炸”,出现了马尔克斯、赫尔博斯、聂鲁达等文坛大家,在全球引起巨大波澜,实际上最重要的国际原因是冷战。在美苏两个集团激烈争斗之时,拉美是个缓冲地带,既有社会主义国家古巴,也有许多相对中立不结盟运动的成员,拉美正好是美苏两个阵营都能接受的地区。这就是为什么当时我留学先到美国,但后来所有的老师都跟我说,应当去南边,去拉美学习文学的原因。

其次,学者参与是传播过程中非常重要的一个环节,也是我们现在比较缺失的部分。马尔克斯在1982年获得诺贝尔奖之前,我们已经写了大量的文章甚至专著评介《百年孤独》,因此其人其作在知识精英中早已广为人知。而现在中国当代文学的传播,在这一方面是缺失的。原因在于,一方面我们的自身的话语体系比较薄弱,因为我们终究是后发国家,别人已经有了关于经典的价值判断,构建了经典谱系。我们要想进入他们的谱系,就要用他们的尺度来衡量。比如,1988年《浮躁》在美国获得“美孚飞马文学奖”,当地评论说“以唐传奇方式讲述着当代改革之路”“金狗就像希腊神话中的英雄原型”,是以接受国文学记忆来比附,这对我们形成较大挑战。所以,另一方面,迫切需要建构我们自己的话语体系与经典谱系,这与国家宏观的战略考量也趋于一致。

再者,现在亟待弥补的是学术上的传播,首先要让读者,尤其是知识界的教授们、知识精英对作家有最起码的了解,而不是坐等普罗大众的喜欢。刚才彭教授说的数据,是从很大的范围中统计出来的,其中包括各种各样的书,尤其是娱乐书,五位数的图书销量已经是一个庞大惊人的数字了。

马尔克斯及其《百年孤独》在获诺奖前就在精英层广为知晓

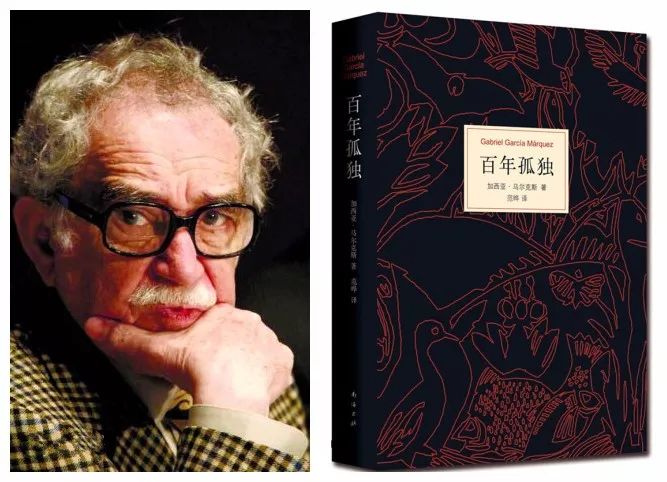

罗曼·罗兰亲自推介鲁迅作品,鲁迅自己参与日语作品翻译

郜元宝:可能很多人认为,鲁迅先生辨识度那么高,外国人都会主动翻译他。其实鲁迅作品的外译也有一个过程。现在鲁迅作品在国外的译介,多半由一流的汉学家担当,门槛越来越高。比如在德国,非得要有顾彬老师这样的专家。如果年轻人说要翻译鲁迅著作,出版社可能会怀疑他的资格。今年韩国的鲁迅全集就要出齐了,译者都是韩国高等院校一流的鲁迅研究专家。日本比韩国更早就推出了鲁迅大部分著作的翻译。但这毕竟是鲁迅著作外译比较成熟的阶段,起步之时也还是十分艰辛的。这里只讲两个小例子。

一是鲁迅作品在法国的传播。最初由一个留学法国的四川青年敬隐渔发起,他把自己翻译的《阿Q正传》交给法国大文豪罗曼·罗兰。后者是第一次读《阿Q正传》,大受感动,评价极高。敬隐渔很兴奋,立即写信告诉鲁迅。1980年代初,罗曼·罗兰夫人把她丈夫给《欧罗巴》杂志主编的信的复印件,寄给戈宝权、罗大纲先生,罗大纲先生把这封信披露于《人民日报》,这才真相大白不再是一个传奇了。罗曼·罗兰在信中对《欧罗巴》杂志主编采取了威逼、利诱、哀求等各种手段。他告诉这个主编:我发现了一个中国天才,你无论如何都要发表他的作品,而且译文经过我的审核,绝无问题。如果你不发表,我就让别人发表,但最好还是由你发表,我可以用人格来担保!这是非常感人的文学家之间惺惺相惜的故事。但媒介却是一个名不见经传在法国留学的中国穷学生。这是鲁迅走向法国的第一步。

其二,鲁迅作品的翻译在日本全面铺开,要到四十年代后期了。1930年代,鲁迅在中日两国的声誉正隆,但翻译作品还很零星。翻译鲁迅《中国小说史略》的竟然是一个叫增田涉的小青年(后来是日本鲁迅研究第一代大家)。有一段时间,他几乎每天都去鲁迅家,鲁迅几乎是手把手地指导他如何翻译。他回国之后,鲁迅又通过书信继续指导他。增田涉就是这样完成了《中国小说史》以及鲁迅其他一些作品的翻译。

鲁迅况且如此,其他作家作品的外译之艰难曲折可想而知。但今天中国文学外译的条件,比过去实际上是好多了。但我们为什么还有那么多的不满足?这倒是问题的症结所在。

鲁迅作品《阿Q正传》1926年英文版第一版

翻译费用不到位,读者接受程度低,会导致各国的一流译者流失

顾彬:我也谈谈翻译的问题。中国最近才发现翻译的重要性,但比起口译的费用,译者能得到的资助太少,1950、1960年代曾出现过傅雷这样的翻译大家,但现在恐怕没有了。但我们应该公平地看待这一问题。美国比中国还不重视翻译工作。在德国每年出版的书中有70%是译本,这说明德国读者更喜欢看外国文学,而不是德语文学。在美国每年出版的译作只占总数的3%,就连鲁迅在美国也没有他的文集或选集。从德国来看,鲁迅自1920年代引入德国,1988至1994年我出了六本关于鲁迅的作品,2004年又出了第七本。2000年之前,我翻译的鲁迅作品在德国有人看,但2000年后看鲁迅作品的读者比较少。如今的德国读者对健在的中国当代作家比较感兴趣,他们的作品比鲁迅的作品卖得好。余华的作品在德国的销量很不错。其中的原因,我并不清楚。中国朋友老问我,我对好作品的标准是什么?我说是鲁迅,但这似乎太高了。我个人比较推崇德国作家托马斯·曼,但也许这个标准不太合适中国。

德国著名汉学家、作家、德国波恩大学终身教授顾彬

建国际学术研究圈,发挥汉学家学术辐射力,请名家写Introduction

郜元宝:陈教授说的学术传播对我有启发。国际鲁迅研究有一个圈子,还有一个国际鲁迅研究会,虽然不是很正式的,但参与其中的学者都很优秀。对翻译来说,这是一个强大的学术后援团。

我现在每到一个国家,接触当地中国文学研究的朋友,都会问他们有没有做翻译?今天我还特别请来了意大利威尼斯大学的裴妮柯教授,她研究中国现当代文学,就翻译了鲁迅、格非和余华的许多作品。令人欣慰的是,现在世界各地至少研究中国现当代文学的汉学家们多少都做一些翻译。刚才谈到英语世界的葛浩文、蓝诗玲、罗鹏等,他们的翻译量都很大,其他语种的中国文学翻译也很可观。虽然汉学界在他们所在国比较小众,但毕竟可以发挥比较高端的学术辐射力。

第二点,接受有很多渠道,不仅是翻译作品,其中学术推介非常重要。英国的企鹅丛书,每一部经典小说前面都有一个非常权威的导言(introdction),我想以后中国作家的重要作品被翻译出去,也要请国际一流的汉学家或中国文学研究者写一篇扎实的导言(introdution)。

在座的彭老师、陈老师做外国文学研究,但他们对当代文学的了解令我这样的专业人士都感到惭愧。以后由精通外文和精通中国文学的人士双管齐下,合力从事中国文学的外译,如此催生的前景还是比较乐观的。

昨天我甚至呼吁,贾平凹先生的作品要翻译到某一个国家去,我们能不能(不一定)非要出书,可以通过网络的便利,成本不高,同时推出一些高质量的贾平凹研究方面的文章,就像我们中国也翻译了外国学者撰写的一些重要作家的外国作家的评论文集。在座的意大利威尼斯大学裴妮柯教授就做了一个网站,专门推介中国文学作品和中国文学的研究。比如我们不妨就精选一系列世界各国学者研究贾平凹的文章,通过网络扩散出去,作为作品翻译的开场锣鼓。我想这样的步骤还是很可取的。

著名作家、中国作协副主席贾平凹

中文界和外文界联手做比较研究,在海外核心期刊上扩大影响

彭青龙:非常同意郜教授的建议。一方面,我们现在在翻译方面还需要努力,另一方面,过去忽视的学术传播要启动。我所说的学术传播是通过学者写出有学术深度的文章,在西方或者其他国家的主流学术杂志上发表。我一直倡导中文和外语两界的联手,外语界的学者需要补上中文短板,增强文史哲素养,先在某一方面尝试突破,然后逐步扩大。从比较文学的角度撰写文章,如,将贾平凹先生的小说和日本、德国、美国作家进行比较研究、平行研究,但未必是影响研究,慢慢地拓展研究范围。

同时,我们也与出版社合作,创办“以我们为主”的学术刊物,也可以创办网站。马云运用互联网做生意,给我们带来很多启发。我们也可以把学术性的文章放到网站上,感兴趣的外国友人或学者可以浏览我们的网站,不自觉地就把我们的中国文学传播出去。

精彩瞬间

排队签书《山本》的听友们提前两小时便以抵达候场

更多讲堂精彩报道,请下载文汇App,关注【文汇讲堂】频道

近七百位听友参与本次讲座,现场签到井然有序

聆听众学者探讨中国当代文学的世界传播,听友们感慨颇深

二十余位文学爱好者排队提问,众学者答疑解惑

讲座结束后,贾平凹为听友签名《山本》

贾平凹签名版《山本》

中奖了!新下载文汇App的幸运听友喜获“贾平凹”马克杯

作者:李念 金梦

编辑:周俊超

*文汇独家稿件,转载请注明出处。