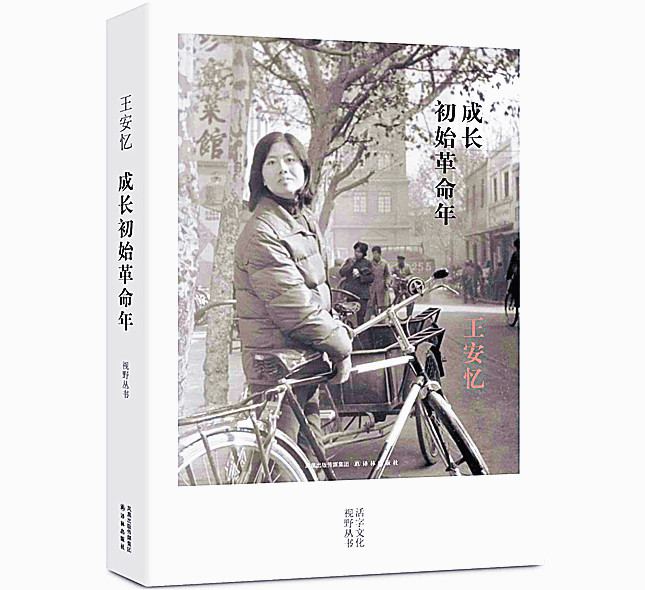

▲《成长初始革命年》

王安忆著

译林出版社出版

每个人的思想都是一条汇纳百川的河流,每一条思想的河流都有地理、时间、空间、环境等多重意义的源头。

本书所辑17篇文章,汇聚的是王安忆近半个世纪不同时期的心旅历程,每篇文章就像是一条不同的涓流。这些文章从王安忆的身世谈起,一路穿过绍兴、徐州、上海,走进新世纪,飞跃维也纳、巴黎与美国西部。王安忆将17篇文章分为四大部分,体裁各异,创作初衷不同,但总体上彰显了其个人文学成长过程的四个阶段,即从社会的求学者,到参与者,到阐释者,再到国际文学和艺术体系的融入者。阅读这些文章,就像是追寻王安忆文学思想的路线图。

1986年,王安忆前往浙江绍兴茹家溇——母系祖居寻根。那时全社会刚走出革命年代,人们不再在亲情中划清界限,家族文化传承回归于传统轨道,社会“寻根文学”走向勃兴。寻根,某种意义上也是给自己的灵魂寻找一个安放的精神原乡。另一方面,人就像棵树,越是渴望长成参天大树,越会强化对根的深深眷恋。对于刚在文坛崭露头角的王安忆来讲,这次寻根的意义不仅在于梳理日渐消淡的血缘关系,还在于深入到改革前沿地带基层,亲身感受思想的嬗变涌动。几乎每个为王安忆提供帮助的当地基层干部,都会不知不觉地谈到正在推进的项目,摩拳擦掌,踌躇满志。

改革开放带来的变化顺理成章地会传递到王安忆这样的个体。革命年代她曾像那个年代的许多年轻人一样,凭一腔热血,委身苏北徐州文工团,后又辗转于安徽农村。知青经历给王安忆留下了深刻但并不美好的记忆,后来许多变成了文字,或者转化为她的创作灵感。当这段岁月终于熬到结束之时,“社会在一夜之间打开无数扇门,突然间涌现那么多可能性,简直目不暇接”。

所有巨变,全因此前的未变。书写革命年代,作为经历者,王安忆自然信手拈来。虽然那时家里并未遭受太大的劫难,但全家人生活受到影响。相比之下,小学同学董小苹则是被恐惧笼罩的一个重要缩影:从“与生俱来的高贵气质”,到后来父母被打倒,转眼便矮人三分。王安忆笔下的董小苹,与严歌苓笔下的何小曼(《芳华》里的女主人公)有着某些类似。倒不是说这两者有何雷同之处,而是在特殊时代背景下,人物命运的基调往往大同小异。

后来的董小苹变成“两个人”。一个是她的外在表现,越来越直面现实,不怨天尤人,而是通过巨大的付出,为自己以及家人寻找一个苟安之地。也所以,王安忆感到,“她的每一个行为都给我以真实和快乐的感染”。另一个是她的内心,尽管她始终表现得小心翼翼,但“她从不去公共澡堂洗澡等,才透露出她埋藏很深的贵族气”。王安忆由衷感慨,“这一粗糙的时代将她改变得多么彻底”。

▲上世纪80 年代,王安忆与父母的合照

1983年,王安忆第一次前往美国,见到了作家陈映真。对于刚走出思想长期禁锢的王安忆,她像许多年轻人一样热情地拥抱消费社会。对急于了解内地年轻作家思想的陈映真,眼前的王安忆对物质生活的热情超出了他的想象。用王安忆的话说:“在那时候,陈映真对我是失望的。”也正是遇见陈映真,“使我在一定程度上,具备了对消费社会的抵抗力。”

王安忆写到自己作为中国文学的阐释者在国内外大学的演讲,写到自己与同龄人陈思和的思想对谈,写到对拉美文学崛起的深刻认识,写到走进音乐之都维也纳的点点滴滴……一路走,一路写,但她并非单纯的记录者,而是充满理性,尝试用自己的思想去度量所经历的一切,甚至连维也纳这样高大上之地也没逃过她的批判。在她看来,这座城市所居的音乐高雅地位,未能全部遮蔽其市侩化。就国内文坛追捧的拉美文学,她对那个时代最“脍炙人口的语录”即“最民族的乃是最世界的”亦存质疑:“土著人的舞蹈登上了国际舞台,谁担任看客呢?”

批判,是王安忆文学思想不断凝聚升华的结晶,但她并非为批判而批判。她从自身出发,然后又从社会返观自己,“再掉过头寻觅遗迹,重新出发”。她不惧世俗眼光,认为知青下乡后不是知青改变了农村,“中国落后的农村文化像汪洋大海一样包围了他们,吞噬着他们身上萌芽状态的现代文明”。谈到两年的农村生活,她对一些农民身上的陋习直言不讳,认为他们“绝没有那种无私博大的气质,他们太穷,贫穷实在是件很坏的事,人穷志不穷是少数人的事,多数人是人穷志短”。作为从农村走出来的经历者,对于王安忆这种凌厉的批判,笔者感同身受,同时又深深觉得,许多短视行为,不只是知识性、传统性的,更是长期以来的劳动本质所决定的,毕竟几千年来他们经常面对靠天生活的太多不确定性。

在王安忆所谈的年代,总有一些人依然坚守着自己的良心底线。比如那个因一次工作失误而被辞退的保姆,尽管后来她的日子越来越不如意,但她并不愿受人怂恿而去“告发”她的原主顾。正因如此,那个年代给王安忆留下的不全是人性的恶,还有董小苹那样的真,保姆这样的善。

寻找人性,讴歌人性,乃文学永远的主题。回溯王安忆的思想路线图,正是不断探寻人性的漫漫历程,这何尝不是所有文学工作者的上下求索之路?

作者:几 又

编辑:薛伟平

责任编辑:张 裕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。