在史学界享有盛誉的“南北二陈”,说出名姓来大概无人不晓,那就是江西修水陈寅恪和广东新会陈垣两位史学大师。按理籍隶修水与新会,皆为“南人”也,何来“北”乎?盖此之谓“南北”,乃是因两位大师所任职的学校而言,寅恪先生自1949年起始终执教于广州岭南大学(后院系调整,归并于中山大学),而陈垣先生则长期在北京任教,执掌辅仁大学(后归并于北京师范大学)40余年,据称很可能是史上任校长职位最长的一位学者。

爱才惜才,对台静农提携爱护

上海档案馆珍藏的一批近现代名人手札中,有一通陈垣致李润章之函,信中主要是陈向李推荐台静农任《北平志》编纂人之事,从中可见陈垣先生对年轻人的提携爱护之心。

润章先生阁下,日前承委物色《北平志》编纂人,久未有报,为歉,顷台君静农由京北还,对于此等事件最为合适。台君人甚勤静,曾在中法大学授课,文学固所优长,史例亦素有研究。倘能畀以斯职,必可胜任愉快。用特介绍阁下,乞垂察焉,专肃并颂

大安!

弟期陈垣谨上 一月廿六日

▲陈垣致信李叔华,推介台静农。

此函上款的“润章先生”,名李书华,河北昌黎人,著名的物理学家、教育家,曾执教于北京大学物理系。1929年,他与李石曾创建成立北平研究院,由李石曾任院长,李书华任副院长襄理院务。从成立到1949年的20年间,李书华对该院的建设、组织和发展都起了极其重要的作用。

北平研究院成立后,下属的史学研究所为了保存地方历史文献,第一项工作就是准备编纂《北平志》,陈垣、马衡、顾颉刚等七人为编委会委员。编委会在1930年11月召开第一次会议,李书华也参加,确定《北平志》的编纂体例、范围内容等,这是一个非常浩繁的系统工程,推荐得力合适的编纂人员也相当关键。毫无疑问,陈垣先生此函应该就是在此背景下而写。尽管《北平志》由于体量过大,后又因抗战事起,研究所颠沛流离,辗转多地,故最后其实并未完成,但在开始的五六年内依然做了许多切实的工作。

信中推荐的台静农,安徽霍邱人,早年是北大“未名社”中的主要成员,与鲁迅先生交好。21岁时考取北大国学研究院旁听生资格,后于辅仁大学任讲师、副教授等,供职六年有余。陈垣先生是辅仁之校长,故台静农对其执弟子礼甚恭。由于陈垣这封信未署年款,仅落“一月廿六日”,根据内容云“顷台君静农由京北还”一句来揣度,或可能是在1935年。因为这里之“京”乃指南京,“北”当是指《北平志》的编纂所在地今谓北京也。查《台静农年谱简编》,台静农1934年7月因有共产党嫌疑而被捕,随后被解送至南京司令部囚禁,后经蔡元培、许寿裳、沈兼士等营救,于1935年1月获释“北还”。台静农被捕之事,陈垣先生也非常关切,其间还专门致书北平宪兵司令部副司令蒋孝先,证明台静农“在校安分守己,未闻有不稳言动,此次被捕,想系冤诬”云云,为台静农开释证明。

当陈垣先生得知台静农刚刚获释“北还”,极需要一份工作收入以解燃眉之急,于是想起以前《北平志》曾物色编纂人员之事,故立马弛函北平研究院实际管事的副院长李书华,推介台静农。尽管此事可能后来并未实现,从台静农的年谱简历上看,他从未到职,然而陈垣先生对年轻人的真诚帮助,以及他爱才惜才之心,足见一斑矣。

独具慧眼,对弟子启功三施援手

陈垣字援庵,光绪六年(1880年)生于广东新会的药材商人之家。因父亲号励耘,故亦以“励耘书屋”自颜其斋,他曾有诗云:“寒宗也是农家子,书屋而今号励耘。”上世纪90年代我曾于书坊淘到一册《励耘书屋问学记》,书中多为弟子们所写的在陈垣门下求学问道的追忆文章,弟子中最为我们所熟悉的应该就是启功先生了。启功当年还是一个中学尚未毕业的青年,经祖父的老世交、藏书家傅增湘先生的引介,拜识了陈垣先生。那时启功生活困难,无力进学,正需一份工作贴补家用,陈垣看了启功投师的文章后非常赏识,就安排他在辅仁大学附中教初一班的国文。

然而好景不长,启功的学历被辅仁附中校长认为不合制度,故教了没两年就被解聘。后陈垣根据启功擅长绘画的特长,又安排他进辅仁大学美术系担任助教,结果还是由于学历太低的原因,又被再度解聘。启功无奈只能自己卖画求生。如此又过了两年,陈垣力排众议,第三次让启功走进辅仁,这次是招至自己的门下,直接聘启功这位“中学生”教大一国文了。

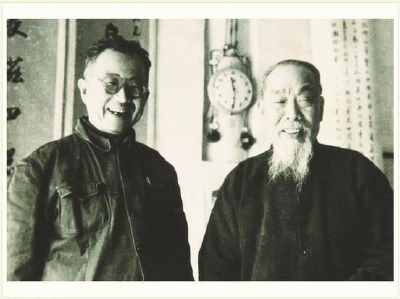

▲每每念及陈垣先生(右)的知遇之恩,启功(左)都非常感慨。

从启功的事例可见,陈垣看中的是真才而非学历。正是因为他的慧眼和执着,认定启功是一可造之材,然后循循善诱,春风化雨,最后终于成就了一位大学问家。此后每每念及陈垣先生的知遇之恩,启功都非常感慨,他是励耘门下著名的四大弟子之一,师生情谊如同父子。上世纪90年代初,陈垣先生逝世20周年之际,启功将自己的书画作品义卖所得160多万港元,全部捐给了北师大,以老师的名义成立了“励耘奖学助学金”,来纪念自己的恩师。

《元西域人华化考》奠定了其世界级学者的地位

陈垣幼时“不喜八股,而好泛览”,虽读书广博,文章也做得好,但不合“八股”程式,考举人两次未中,故他的最高“学历”只是“前清廪生”,也就是秀才而已。不过说到科考,在陈垣的身上倒也有过一次“乌龙”事件:那年他到开封参加“光绪帝三旬万寿恩科”的补试,考前有一位甄姓的同乡请他代考,他想自己反正作文速度快,便应承了下来。考试时他一连写了两篇文章,前一篇遣词造句精心构思,完成后又随便发挥,敷衍了事再成一篇,算作给同乡而写。不料发榜后他傻眼了,为同乡代写的那篇没下多大功夫的文章,意外中举;而自己那篇所谓的精心之作,却不合考官口味,再次落榜!从此他对科举仕进之途心灰意懒,再也不抱兴趣了。

虽然放弃了科考,但陈垣从未放弃过学问,后来成为国内顶尖一流的学者,全凭自学。陈垣12岁时于私塾老师的书架上偶然发现了张之洞的《书目答问》,书中列举了很多书名,下面注着此书是谁所著,有多少卷,哪个刻本最佳等,从此他懂得读书和做学问的门径。其后他又让父亲为他买了《二十四史》《四库全书总目》《十三经注疏》等书,潜心攻读,为日后之著述打下了坚实之基。

陈垣的学术领域主要在于宗教史、元史、民族史以及目录学、校勘学、年代学和避讳学等研究。他37岁时,正式发表了第一篇学术论文《元也里可温考》,在学界引起极大的关注。日本的权威杂志《史学杂志》立马做出反应,评论该论文“方法科学、理论正当、材料可靠”,并说陈垣这个人在学术上前途可畏,本来他们并不看好中国的学术研究,现在出了这么一篇文章,他们感到有了压力。

不料还有更大的压力尾随其后。数年之后,陈垣写出了他元史研究上更重要的一部著作《元西域人华化考》,虽仅八万余字,却被蔡元培称为“石破天惊之作”,胡适、陈寅恪、傅斯年等学界大佬均予以极高的赞誉。这部经典著作出版后,基本也奠定了陈垣作为世界级学者的地位。据陈寅恪的学生戴家祥回忆,寅恪先生与其一同散步时曾说:“平生最佩服的是王静安(即史学大师王国维),其次是陈垣。陈垣学问踏实,德才兼优。”以寅恪先生独立孤傲之秉性,能有如此评价应非虚言也。

▲陈垣的《元西域人华化考》,虽仅八万余字,却被蔡元培称为“石破天惊之作”。

学问之余,对书法也颇有研究

学问之余,陈垣对书法也有很大的研究兴趣。在《台静农往来书信》一书中,就收有他与陈垣先生的十来通书札,其中有数次涉及到书法话题。如1946年1月5日台静农致陈垣的信中,提到了“手谕及承赐寐叟唐卷札先后奉到”,因为台静农极爱明代倪元璐的书法,“喜其高古,借医俗笔”,而沈寐叟恰是写倪元璐黄道周一路的大书家,故陈垣怀着“宝剑赠英雄”之心,成人之美,将自己所藏转赠与台静农了。台静农1948年后去了台湾,于小说家之外,又成为著名学者和书法家,虽缘于他的勤奋和天分,但更与他早年在北大的经历,以及受到陈垣、鲁迅、胡适、陈独秀、沈兼士、马衡等一批大师的熏染不无关系。

至于陈垣的书法,虽无书家之名,但同样佳妙而颇有可观。我们从此两页书札来看,其书法俊逸秀美,瘦硬凝神。大凡经历科考的文人士子,写字都经过一定程度的训练,陈垣的书法,以行楷行书见长,尤其是小行书,介于米芾和董其昌之间,写得行云流水,既疏朗又自然。启功曾撰文回忆说,陈垣先生写信,喜用花笺,他给人写扇面,好写自己作的笔记、小考证等,往往先数好扇骨行格,再算好文词字数,哪行长,哪行短,写到最后总是不多不少,加上年月款识印章,天衣无缝!对于前人书法之喜好,陈垣是“尊帖抑碑”,恰与包世臣、康有为相左。这一点启功受先生的影响似也不小,我们看启功之书或也可知一二。

陈垣也并非偏恶北碑,只是他以为后世的碑版屡经翻刻,往往已失古人之妙,远不如真迹影印之真。如时人写字,好以《淳化阁帖》为宗,而陈垣则认为《淳化阁帖》一类,乃宋人以枣木板摹刻,后世再不断翻版刻印,愈发失真,今人学之,似难以从中窥得古人真谛。据说有一退位的大总统,好临“淳帖”,笔法学包世臣。一次有人拿着他的字来问陈垣写得如何,陈垣笑着说“写得好啊”,人问好在何处?这回陈先生憋不住了,不无幽默地揶揄道:“好到连枣木纹都写出来了!”

作者:管继平

编辑:王秋童

责任编辑:周怡倩

*文汇独家稿件,转载请注明出处。