▲1955年创作中的吴祖光

2018年是吴祖光的冥诞101岁,新凤霞比他小 10岁,2018年是91岁。如果真有天国的话,那么他们这一对真的称得上是 “神仙眷侣”了。

初识吴祖光,感觉他本人就是戏

曾经有人说我和吴祖光是“至交”,这个不敢当。我只是在1946年和1947年之间,吴祖光还在上海《新民报(晚刊)》当“夜光杯”“夜花园”编辑的时候和他来往得多一些,承他不弃,并没有看轻我这个新闻界的学徒。

我第一次见到这位外号 “神童”的剧作家,是1946年在《世界晨报》圆明园路经理部冯亦代先生的办公室内。吴祖光来找冯亦代谈什么事情,也不坐下来,就站在亦代的写字台前面叽里呱啦地说了一通。他穿着藏青色的西装,并没有打领带,说话时神情生动。我和一个朋友当时也在办公室内,一旁看着,为之神往。不一会,祖光走了,我的朋友说:“他本人(指祖光)就是戏!”

《世界晨报》当时因经营不善、销路不好而停刊了,但冯亦代先生对报社内几个青年采编人员仍旧关怀备至。比如我,那时还很幼稚,写的稿子也不怎么成熟,他仍介绍我向《新民报(晚刊)》《联合晚报》的副刊投稿,多少赚几个稿费作为零花钱,省得向家里的大人开口了。

吴祖光在重庆时就为 《新民报》编副刊“西方夜谭”,毛泽东那首“沁园春”就是他编发的。来了上海以后,起先是编副刊 “夜光杯”,可不久,他在版面上闯了个祸。有人写了一首“冥国国歌”,仿的是“民国国歌”,吴祖光觉得有趣,就发表了。这下招来国民党有关机构的大怒,问罪《新民报》,亏得报社老板陈铭德先生善于调停,答应撤换有关编辑,这才罢休。其实陈铭德不过耍了个花巧,将吴祖光调任副刊“夜花园”的编辑,而让原来编“夜花园”的李嘉改编“夜光杯”。李嘉先生不但中文好,还精通英文、日文,与冯亦代是好朋友。我起先向“夜花园”投稿,就是李嘉审阅的。后来李嘉任国民党中央社驻外记者,到了日本,就此长居海外。

“夜花园”顾名思义是文艺版,兼有娱乐性,由吴祖光来编,当然也是出色当行的。蒙他的赏识,我也算是“夜花园”的基本作者,写过一些至今看来都要脸红的稿子。虽然后来我一篇也没有留存,但当时我可是非常当回事,每写一篇,必亲自送去。吴祖光不坐班,只每天下午二三点钟到报社,看一下昨天编发的大样,再编发当天的稿子。在报社耽搁的时间或长或短,短的只呆两三个小时就走了,长的也不过呆到吃晚饭的时候,多半是因为有朋友来而耽搁了。有一次我就碰到秦怡来访。秦怡的妹妹秦文那时在 《新民报》做校对,后来才改行拍电影的。

有一次有人在别的报纸上批评“夜花园”内容太软,不够“革命化”。其实这个人的用意是针对吴祖光的。吴祖光随即写文章予以回击,文章就是在报馆里写的,当时我也坐在编辑室。写到最后结尾处,祖光念给我和另外一个朋友听,大意是“……某某先生夜游大上海,误闯‘夜花园’,不辨途径,引起了一场虚惊……”我们听了都哈哈大笑。吴祖光最反对不问当前的现实和环境,动不动就摆出一副“左”的面孔。宣讲革命的道理也要讲究方式方法,像《新民报》这样的报纸,要争取最大的读者群,文章写得硬邦邦的,有谁爱看?现在想来,我从事新闻工作的理念,是在吴祖光等一些谊兼师友的熏染下,才慢慢地形成的。

▲《燕归》,吴祖光题,新凤霞画

涉足电影,但戏剧创作始终是吴祖光的本业

当然,吴祖光的本业还是戏剧创作。但是,已经有《正气歌》《风雪夜归人》《少年游》等名作在先,吴祖光要再写一部至少不输于自己以前的作品,也是不容易的。他在上海三年左右的时间内,写了一部讽刺剧《捉鬼传》,用古代神话钟馗捉鬼的故事影射国民政府。这部戏的舞美设计是他的老搭档丁聪,人物形象是漫画式的。在当时的爱多亚路(今延安东路)光华大戏院上演后,看是有人看的,但并不怎么轰动,人们对吴祖光的期待并未在这部戏里得到满足。我认为这也很正常,再有名的作家写出来的东西也不见得部部都好。我看过这部戏,只觉得作家的笔触有些表面化。演员也很难把握,既要让人笑,又要让人思,还不能流于滑稽,太难了。

忽又想起,这部戏演出地点好像是在兰心大戏院,不是光华,且存疑于此,有待考证。

▲《风雪夜归人》是吴祖光的成名作,写于抗日战争时期,追求的是人性的觉醒

吴祖光还写过一个电影剧本《公子落难》,他把写的故事梗概给我和散文家何为看了,全剧讲的就是一个富家子因为好赌而落魄的故事。我们有些疑惑,觉得“公子落难”是不是有些俗套?祖光看出了我们的心思,就说:“这戏如果叫‘落难公子’,就死了,现在叫‘公子落难’,又活了起来。”我们听了,似懂非懂,也不想多问,反正剧作者一定大有深意,绝不像剧名那样简单。

有一天晚上,我到江苏路祖光家去串门。那时他还没有同前妻吕恩离婚,她在打毛线,祖光则坐在写字台前,旁边坐着佐临先生,原来他俩正在商量 《公子落难》怎样分镜头,佐临说一句,祖光写一句。我顿时感悟,这部电影有佐临来把握全局,错不了。

那天晚上还有这样一个小插曲,他俩谈着谈着,忽然瞄到了我,说我笑起来眼睛就眯成一条缝,有漫画色彩,可以在这部电影里客串一个镜头,就是当我和公子对赌时,赢了,就两手一撸,眯笑着把公子的筹码全部撸了回来……当然这也是随便说说的,这部电影后来没有拍成,因为祖光要到香港去了。

吴祖光到香港,好像是接受某电影公司之邀,去拍《风雪夜归人》电影,他任导演,电影分镜头剧本将由另一人担任。但吴祖光从未做过导演,以他的才干还是长于写作,怎么忽然改起行来了。据我后来的分析,多半还是想借此机会离开上海,因为大势所趋,像吴祖光这样有名望的左派人士、进步作家,是国民党关注的对象,随时随地都有危险。事实证明,当战场上的形势越来越不利于国民党,就有越来越多的民主人士陆续离开内地到了香港。好像《新民报》的赵超构先生也去了。

《风雪夜归人》电影确实拍了,女主角是孙景路。总的感觉,还是缺少点“味儿”,就是北京味儿,京剧味儿。这种“味儿”在我读剧本时感受是很浓烈的,可在银幕上却体现不出来。上世纪90年代又重拍过一次,由黄磊主演。拍摄条件和拍摄技巧都胜过以往,成绩如何,不敢妄议,吴祖光本人好像也没有说过什么。

夏衍和吴祖光之间,主要还是私人的朋友关系

共和国成立了,吴祖光自然也从香港回来了,但他没有回上海,而是回到了北京。原来在上海的许多人也都到了北京,如冯亦代、丁聪等,其中多数人都做了大大小小的“官”,如丁聪当了《人民画报》的副总编辑,冯亦代出任国际新闻出版局的秘书长等。只有吴祖光仍然保持电影编导的身份,不过他是属于文化部艺术局领导的,后来评级属于文艺四级,相当于行政十一级,是局长级的待遇了。

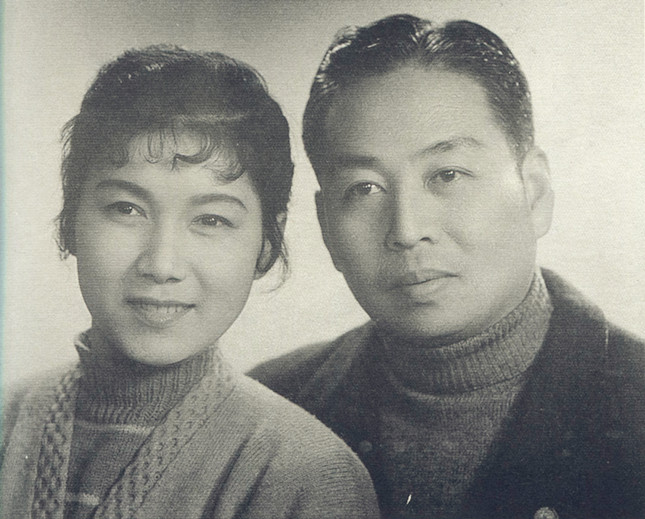

▲20世纪50年代,吴祖光、新凤霞夫妇和夏衍(右一)

我看祖光这个人也不适宜于做官,一是他自由散漫的作风,你要他按规定时间上班下班,他是无论如何也坐不住的;二就是“嘴太敞”,其实就是口才好,唐大郎说他是“伶牙俐齿”,什么事情由他嘴里说来就绘声绘影,异常生动。他后来遭难,很大程度就是因为太会说话,或者话说得太多了。言多必失,被人抓住了把柄。

我已经记不清祖光是1949年还是1950年来过上海,是分两次来还是一次来,反正这个期间我又得以同这位“领路人”聚晤了好几次。每次我们一起在外面吃饭,我抢着会钞,祖光就说:“你让我付一次好不好?”

吴祖光在上海究竟有什么活动我不知道,我想,会老朋友是重要的一项。还有,不时去和夏衍见面,向“夏公”请教什么也是他不便向外人透露的。按夏衍当时在上海的地位,如果给祖光安排一个职务是轻而易举的,但夏衍太了解祖光的个性特点了,还是让他在北京搞文艺创作为好。夏衍和吴祖光之间,主要还是私人的朋友关系,公事上的来往很少。

有个民营的电影公司,好像叫“嘉禾”,想筹拍一部新片,一时找不到适合的剧本,就想到了吴祖光的《少年游》。当时,这家电影公司的代理人一位是吴崇文,我在《大报》的同事,编影剧版;另一位是吴崇文的好朋友沈琪,一向负责影剧宣传的。他们跟吴祖光不熟,便托我传言。吴祖光把《少年游》的剧本翻阅了一下,说:“题材是可以的,让我回北京后再考虑一下。”事情就这样初步说定了。

不久,吴祖光要动身了,乘夜车,坐软席,我和吴崇文、沈琪到车站送行。祖光先上车把行李安顿好,再到月台上来和我们说话。一时也无话可说,他就说了个笑话:“火车要开了,轮盘也动了,忽然从月台的入口处,飞奔过来三个人。车站上的服务人员一见,立即摆好姿势,在火车刚刚启动时,先送上去一个人,再送上去一个人,但轮到第三个人,却送不上去了,眼睁睁地看着火车离去。车站服务人员感到非常抱歉,非常尴尬。但那没有被送上去的人说:‘我更尴尬,今天是我走,那两位是送行的……’”我们听了止不住哈哈大笑。祖光也于此时复又上车,别了!

祖光和凤霞相识相爱,进而组成了美满的家庭

这次吴祖光回到北京后,就不断地有喜讯传来,最大的喜讯莫过于他和新凤霞相识相爱进而组成了美满的家庭。唐大郎那时在北京郊外华北革大学习,平常不能回到城里,就写诗祝贺祖光的喜遇。

祖光自从和吕恩离婚后,做了几年单身汉,期间也不是没有续娶的机会,但都不中意。等到遇见了新凤霞,他觉得自己终于等到了一个称心的人。不用说,凤霞对祖光也是一见倾心。从她原来所处的环境来说,能遇到祖光这样的人,真是终身有靠。祖光对凤霞,还有事业上的帮助。他自己把原来写的话剧《牛郎织女》改编成评剧,由凤霞主演,给这个地方戏带来了新的气象。

不久之后,他们又有了添丁之喜,头胎是个儿子。记得孩子满月后,他们夫妇到上海来省亲,那时祖光的父母还在上海。记忆中,我是到车站去迎接他们的,后来就没有常去打搅。人家新婚夫妇自有好多应酬,我去夹在里面算什么?

▲吴祖光和新凤霞

是1954年吧,新凤霞随剧团到上海来演出,地点在九江路大舞台。我只是以一个记者的身份作了应有的采访,不敢以朋友的私交去打扰她。有一天下午,在大舞台前台参加了剧团召开的座谈会,随后我跟大家一起出来,忽然被凤霞叫住。原来祖光关照她,到上海要办什么私事,可以叫“小吴”帮忙(祖光一直这样叫我,凤霞也这样叫我)。我当然义不容辞,陪她看望了必须拜访的朋友,又陪她上街购物。凤霞想买一双皮鞋,跑了几家鞋店,都不称心。后来我带她到茂名南路锦江饭店楼下那一排店里去,终于买到了。我对她说,真正的上海人是不去南京路淮海路一般的店家买东西的,那里都是大路货,要考究样式质地就要寻平常不被一般人注意的地方。凤霞很开心。曾经担任夏衍秘书的女作家李子云去看她,凤霞就让她试穿了这双鞋子,李子云也说好。

祖光也单独来过上海。我现在想得起来的是为筹拍梅兰芳舞台艺术影片的那一次,那时梅兰芳先生的家还在上海。祖光那次来是跟梅先生商量,影片拍成什么样的形式格调为好。他特地借了淮海路上海电影局的放映厅放映苏联的乌兰诺娃的彩色影片,请梅先生审看。一面放,祖光一面作解释:这是什么,那是什么。梅先生和他的随从好像很高兴。那天晚上祖光也通知我去看的。

在之前吴祖光还拍摄了程砚秋的《荒山泪》。照程先生本人的意思,最好拍《锁麟囊》,可《锁麟囊》被认为内容有问题,是宣扬阶级调和论的,而《荒山泪》是反抗暴政的。照我看,祖光是很尊重程砚秋的,不拍《锁麟囊》而拍《荒山泪》是当时领导的意思。看看这几年《锁麟囊》这么走红,几位唱程派的女演员无不以唱好这出戏为号召,真令人有不胜今昔之感。

将中国的传统戏曲艺术搬上舞台,两者的风格不同,要求不同,是很难讨好的。吴祖光以前又没有学过导演,尤其电影导演,还有现代声光电等技术上的考究,所以纵然他聪明过人,也难以发挥所长。因此,“拨乱反正”以后,吴祖光再三要求,不当导演,只当编剧。吴祖光的才华,岂止是写戏,写文章也是高手,已故红学家冯其庸就夸奖祖光 “文章写得漂亮”。

凤霞的突然离去,对祖光来说几乎是致命的

吴祖光在新时期的创作,论话剧我只知道一部 《闯江湖》,上海演过,主演是娄际成,我记得是在解放剧场看的。感受如何?只觉得看是看得下去的,台词中也不乏妙语,但台下的情绪始终激动不起来。因为台上演的还是旧社会旧杂技班的故事,年代隔得远了,年轻的上海人没有身临其境的体会了。他还写了京剧《三打陶三春》,这是他还在京剧团寄身的时候的工作成绩。这戏现在不时还在演。

另外还写了什么呢?据我知道,吴祖光还写了不少旧体诗。这是唐大郎还在世的时候告诉我的。大概经历了苦难的磨练,他觉得旧体诗是最能抒发感情的了。他写了诗起先总是寄给大郎看。大郎别的没有意见,就是觉得他在格律上还不够注意,或者说不能运用自如,但写呀写的,后来自然就趋于成熟了。

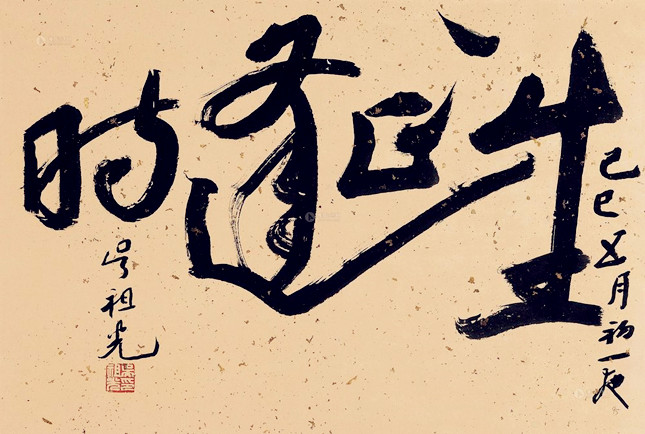

祖光的毛笔字一向是写得好的。年轻的时候常有朋友求他的“墨宝”,他也欣然为之,绝不搭架子。到了老年大概这方面的应酬更多。

▲吴祖光书法作品《生正逢时》

祖光的身体一向也是好的。他告诉我,他的病历卡几乎是空白的,没有什么记录,我认为这与他乐天的性格肯定大有关系。我只知道,再有什么重大的罪名加在他的身上,他总是表现得若无其事一般,仍旧嘻嘻哈哈。该来的总要来,老是苦着个脸干什么?

可是新凤霞的突然离去,使吴祖光猝不及防,身心受到的打击,几乎是致命的。有一段时间,凤霞时刻担心的就是祖光管不住自己的嘴。每逢祖光出去,她总是叮嘱了又叮嘱,千万不要多嘴,能装哑巴就装哑巴。回来以后还要再问,说了什么没有?如果说了,又说了些什么?哪些地方又说过头了,等等。祖光难免觉得老婆太烦,吃不消。但一旦没有了老婆在身边唠叨,他又觉得不习惯,好像生活中少了什么似的。甚至同时也在自责,凤霞在世的时候,不应该对她那样的,烦就让她烦好了,她总是为了丈夫好。

凤霞是1998年死在常州的。常州是吴家的原籍、家乡,常州人讲起自家这块宝地,历史上从来就是文人学者辈出的诗礼之乡。当今的吴祖光当是其中很突出的一位,所以凡是有什么重大的庆祝活动,总希望能把吴祖光请来壮壮场面。这次不知怎么又请了新凤霞。祖光也是太大意了,凤霞是因“动乱年代”中风而患有残疾之人,平常过过平静的日子也许没有什么,一有较大的动静也许就抵抗不住。凤霞死后,祖光像变了人似的,整天沉默不语,使人疑心他是不是痴呆了。

朋友请吃饭,祖光虽然人在席上,但是一言不发。大家说,祖光,你就开开口吧!祖光迟疑了好久,终于说出了七个字:“你们都是好孩子!”这是哪一码对哪一码?想想祖光从前的谈笑风生,大家默然了,知道祖光也活不长了。

写到这里,我忽又想起,夏衍去世后,《新民晚报》特地请吴祖光写篇悼念文章。吴祖光写来了,题目是“夏公,再见!”文章很长,几乎占了“夜光杯”整整一版,我记得最后两句的大意是“等到了那个无拘无束的世界里,我们再相聚吧!”

据科学家分析,在地球之外,真有一个星球上面有生物在活动。反正不久的将来我也要去了,可以见到祖光和凤霞,与他们相会了!

作者:秦绿枝

编辑:朱自奋

责任编辑:周怡倩

*文汇独家稿件,转载请注明出处。