《失书记·得书记》韦力著 广西师范大学出版社出版

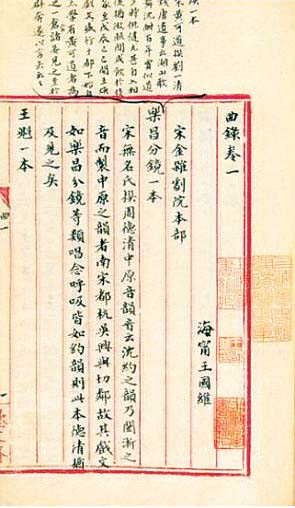

王国维《曲录》六卷卷一卷首

对藏书家韦力而言,做人需要知足常乐,藏书却需贪得无厌;“藏书当以广博为快乐”;“藏书犹如追求女人,得不到的都是最好的。”《失书记·得书记》以韦力所收藏的古书为线索,以书述事,以事怀人,记录了古书收藏界书友之间的交往故事,从中亦可望见中国藏书圈、图书馆、古籍拍卖公司等集体群像及种种逸闻。每一本古书之得与失,皆印刻了韦力三十年来的藏书心旅。

落槌价令人发疯的王国维手稿本《曲录》《词录》

十年前的海王村拍卖行跟今天有许多的不同,就全国而言,以数量和质量平均来说,流通古籍最多的地方就是中国书店,而海王村拍卖行是中国书店的下属机构,所以每一场拍卖,都能从库里拿出一些难得一见之书,让众人去争抢。因为古书在市面上能够流通者,要比其他门类的东西少许多,所以海王村的拍卖等于是在给整个市场增加新的血液,而非熟脸之书的易地登台,有如明星走穴。但是,海王村在成立十年之后,发生了变化,新上任的总经理认为这样卖下去会把库中的精华卖光,从此不再给拍卖行库中之书,而由其到市场去自由征集。这种做法站在他自身企业角度而言,当然没有错,但对于整个古籍收藏市场来说,却有着不小的影响。我对此事耿耿于怀,多次跟中国书店总经理于华刚先生进言,望他能增加市场的可流动善本的筹码,但是于总定力极强,不为我的说辞所动。

癸未春,海王村拍卖行上拍了二十多部名家批校之本,我与众人争抢,得到了其中的六部,然而,最有价值也是最难得的一部,却花落旁家了。这部没有拍得之书,就是王国维的稿本《曲录》。此书是中国戏曲史研究的开山之作,其价值自不待言,而上拍者乃是《曲录》的初稿本,仅二卷,起拍价格极其低廉,仅四千元,以当时的书价而言,我觉得在底价的二十倍之内都可以买下。

本场拍到此件时,拍卖师刚喊出四千元的底价,底下有一个人直接喊出了五万元,这种买法让大家一惊,我只好在五万元的基础之上加了一口。拍卖师喊出五万二的声音还没落,底下的这个声音又喊出十万元,几秒钟之内变成了十万元,让我有些措手不及。还没等醒过味儿来,后排又有一人说加一万,等大家回头再看时,拍卖师落槌了。我看到拍得之人乃是胡先生。这么重要的一件拍品,三下两下就归了别人,多少有些心不甘。拍卖之后问胡先生,何以出如此高价?他正色地告诉我说,一流大学者的重要代表作稿本,怎么就不值这个价钱?他的这句话,使我的后悔度又增加了三分。五年之后的某天,收到了保利古籍拍卖图录,该专场的封面竟然又是《曲录》。以我对胡先生的了解,这么多年来,他的手极紧,到手之书从未见他放出来过,他曾经跟我说过一种收藏的理念,就是任何一种藏品,不应当过一百件,他说自己藏书也是这样,我问他一百件之后,又看到更好的怎么办,他说只要买到一件,那就必须要剔除掉这一百件中最差者。这种收藏方式其实极有效率,既让自己不会为物所累,还能保证自己的藏品越替换品质越高。但是,这件《曲录》不大可能是他替换出来的第一百零一件,否则他另外的九十九件质量之高,恐怕件件都称得上天下无双了。遂去电胡先生,婉转地告知此事,他却直截了当地说,他也看到了图录,但不是自己的那一件,过两天想专门去细看此书。

收到图录后的几日,我也到保利的仓库中看了全部拍品,当然重点就是这部《曲录》,果真与海王村拍出的那部不同,原来的是两卷本,而保利此次上拍的则是六卷本,并且还多《戏曲考源》一卷。该书著录于《中国古籍善本总目》,注明的收藏单位是上海图书馆,而此拍品中果真钤有上图的藏章和退还章,知其是抄家退还之书,该书的估价是三十万元到五十万元,比海王村当年的成交价又涨了几倍。

看完书之后,与胡先生通电话,他说自己也已看过,是不同的版本,自己所得是初稿本,此六卷本则为定稿本,他也很想得到。听他电话中说话的口吻,没有了往常的那种淡定语气,看来,面对心仪之书,多么镇定之人都会食指大动。

开拍当日,三十万的起拍价,从现场竞争的热烈程度就知道这个底价其实是个幌子,瞬间已经超过了一百万,这也是我给出的心理上限。在这种情况下,只能调整心理继续争下去,举到一百二十万,仍有四人在竞价,我只好放弃,该书最终以一百五十万元成交。最终抱得美人归者是不是胡先生,我没敢问他,担心万一这朵花没有落在他的手里会让他伤心。

又过了三年,保利的古籍专场封面用的又是王国维的稿本,这次换成了《词录》。本专场上拍了罗振常旧藏小专题十七件,其中最好的一部就是王国维的稿本《词录》,此书原装一册,里面有许多的校改,由此可看出这是草稿本,也同样钤有上图的藏章和退还章,从装帧形式来看,我怀疑三年前上拍的《曲录》,跟这部《词录》一样,均是出自罗振常家。而此册《词录》虽仅一册,估价却是八万至十万。我心里也清楚,以王国维今日受追捧的程度,这册《词录》恐怕加十倍也难到手,我已没有信心再能把它拍得,于是,集中精力买到了其他几部欲得之书。因是电话委托,不知道其他书的成交结果。拍卖之后,去电保利古籍经理孟楠先生,他告诉我这部《词录》的落槌价是三百万。这个价格,即使我在现场,也不会发疯到如此程度。好在前些年,我买到过王国维的校稿本,价格都不到这三百万的十分之一,以这种方法安慰自己,其实也不能减消自己没有得到此书的缺憾。

宋刻巾箱本《尚书》:一直跟我竞价者,是台北故宫博物院

此次台湾之行目的之一,就是想到“中研院”去看看傅斯年图书馆珍藏的那些善本。其中,邓邦述群碧楼的三件镇库之宝当然是必看之物。邓氏藏书在1927年分批售出,“中研院”花五万元买得其中一部分。清光绪三十三年(1907),邓邦述在上海收得黄丕烈旧藏的两部宋版《群玉诗集》和《碧云集》,邓氏将此两书的前两个字合在一起,成为自己的堂号,曰“群碧楼”。之后,邓氏又从涵芬楼买得宋本《披沙集》,巧的是这三部书的作者均为李姓,于是邓邦述又将自己的堂号改为“三李盦”。在此之前,“中研院图书馆”藏书主要为实用书,自从得了邓邦述的这批旧藏,才使馆藏的善本质量有了大的提高,直到今日,邓氏的这三部宋版,依然是傅斯年图书馆的镇库之宝。

翌日如约前往,在王汎森先生的办公室内见到了傅斯年图书馆馆长刘铮云先生。在刘先生进王先生办公室前,王汎森先生告诉我,刘先生学问很好,但不善言谈。待刘先生坐定,我努力找话题与之闲聊。他偶然提到自己原在台湾的故宫博物院图书馆工作,我猛然想起那部痛失的宋版,即刻问他,贵馆中是否有宋婺州刻巾箱本《尚书》?他听我这样问,眼睛为之一亮,说确实是此书。他的话马上也多了起来,给我讲得到此书的经过。听他一番讲述,我终于明白了这部书是通过一个中间商到大陆的拍卖公司拍回的,而背后的遥控人就是他自己。刘先生的这个故事,勾起了我的隐痛,因我当年的鼠目寸光而失去了这原本应该归自己的一部难得好书。

2003年秋季大拍,嘉德拍卖公司的古籍专场中,上拍了一批沈氏研易楼的旧藏,其中最佳之物,乃是宋刻巾箱本《婺本点校重言重意互注尚书十三卷》。此书甚是珍罕,为铁琴铜剑楼旧藏,一函六册,原书品相一般,但有旧作的金镶玉,此书起拍价一百三十五万元。这个价格于当时而言,可谓不廉,因此我当时判断此书不会有太多人竞争,给自己出的限价是一百五十万元。拍到此件时,现场果真仅我一人举牌,然而有一个电话委托,却一直跟我竞价,根据这种情况,我略微提高了自己的心理价位,自我将限价加了十万。我举到一百六十万元时,那个电话委托却毫不犹豫地又加了十万。如若现场众人争抢,自己力不及人而不能拍得,则完全无丝毫怨气,若现场仅有电话委托竞价,则往往有托儿的嫌疑,我这种固有的偏见让自己放弃了对这部书的继续竞争,因为再举一下加上佣金就超过两百万了,感觉不值,果断放弃。于是,这部书就落在了我的假想托儿手里。

这场拍卖结束后不久,遇到了傅熹年先生,我向他请教这部巾箱本,他说这书应当买,因为婺州本是宋本中的重要品种,而此书又很是罕见,以一百七十万元成交,这个价格太便宜了。闻听此言,我顿生悔意,恨自己没再继续竞价,多举几口。此事过了几年,翁连溪兄到台北出差,回来后送给我一本台北故宫所出的宋本图录,此书的名称叫《大观》,内收上百种宋版书,均为难得一见的尤物。细细翻看此书,颇有过屠门而大嚼之感,那欣羡之情,岂止是垂涎三尺可形容之。然而才翻看了数页,就看到了一部书很是眼熟,定睛细看,竟然是嘉德拍出的那部宋巾箱本《尚书》,原来跑到了这里!我本是趴在床上翻看此图录,见此书一跃而起,马上拨通嘉德公司古籍部总经理拓晓堂先生的电话,质问他国宝级的善本怎么出了大陆。拓兄很平静,让我注意此书未标有禁止出大陆的星号,并耐心告诉我,沈氏研易楼的这批书是他从美国征集回来的,再次出大陆没有违反《文物法》的规定。

此事过去了几年,虽偶尔忆及这部书,每每有腹痛之感,但毕竟已成为过去式,也渐渐地被此后发生的无数次类似遗憾而冲淡。今天我到傅斯年图书馆,为的是能亲眼目睹邓邦述前辈的珍爱之物,没想到又跟那部失去的《尚书》故事联系起来。

我问刘馆长,当初他们想出的价格上限是多少,刘先生笑了笑,没直接回答我,只是说这个成交价比他们给出的限价差得很远。闻听此言,我丝丝揪痛的心情顿时轻松了许多:以我的这点儿微薄力量,再跟着争下去,也不过是螳臂挡车。