刘硕良(1932-2023)

好友发来电子邮件告知 ,“刘硕良去世了,九十一。记得八十年代后期你介绍我认识他时,用了‘日暮途穷,倒行逆施’八字,想不到他又风光了二十多年……”

这又一次把我扔进了记忆的深谷。

还是在八十年代初,我刚从中国社科院外国文学研究所毕业,回到上海,素未谋面的刘硕良先生突然找上门来,说是外文所的董衡巽老师推荐他来找我的。我是名不见经传的青年,刘已是漓江出版社的主要负责人,却一路风尘过来约我译书。一席长谈后,刘总编当场拍板,确定要我为漓江翻译。我同意了,有感他的诚意与魄力,也有感他坚持要平辈执交。尽管他比我大了二十多岁,我们之间的称呼却很快就成了老刘与小龙。

在随后的五六年时间里,我在上海社会科学院文学研究所从事研究工作之余,为漓江翻译了三本诗歌集子,《意象派诗选》《四个四重奏:艾略特诗选》《丽达与天鹅:叶芝诗选》,并分别写了长篇译者序言。速度应该说相当快,甚至让我自己都有些惊讶。这与老刘的信任、放任分不开。他做到了疑人不用,用人不疑,从不干涉我的编译,什么问题都由我自己作主,还尽可能地从各个方面为译者提供帮助。当时稿件都要从邮局寄,初审、二审、终审一遍遍来回寄,耗时费日,还得担心途中丢失。老刘再次拍板,邀请我到漓江出版社去看校样,来确保发稿的时间。漓江出版社当时在办公楼里留出了几个房间作招待用,旁边好像还有一间浴室,十分方便。老刘本人也算得上是美食家,常带我出去品尝他钟情的桂林米粉、白切鸡……在漓江校阅的日子十分愉快,速度也就快多了。我可以在看稿过程中与责编不断交换意见;有时一遍校完,老刘要我在桂林玩几天,让责编再审一遍,接下来我再校一遍。

对我来说,这也成了去桂林、阳朔旅游的良机。我当时的女友在北京图书馆工作。80年代中,北图的西文书很难外借,我翻译的几本集子需众多的原文参考资料,多亏了她的方便之门。她本职工作之余,还帮我翻了艾略特诗集中几篇得奖词。我告诉老刘后,他说也可以请她来,在出版社旁边找一家条件好点的宾馆,由出版社支付所有费用。据我对老刘的理解,一部分因素是他想搭上北图的后门。他负责整套诺贝尔文学奖获奖系列丛书,要一个个上门约稿,有时真还要帮译者们找必需的参考资料。不管怎样说,他的盛情我心领了,可惜她正要去澳大利亚进修,没法来桂林。

那些日子里,老刘曾与我一起参加了一个翻译工作会议。晚上聊天,突然想到《红楼梦》中的一句话,“老刘老刘食量大如牛,/吃个老母猪不抬头”。我所指的是他的工作量,但我没直接说,只是跟他开了个玩笑,说他越来越显年轻了。他却苦涩地回答我说:“染发了,不能也不敢老。”许多年后,我还能回想起他说这话时的严肃神情。

回到好友电子邮件中提到的“日暮途穷,倒行逆施”来。这一句话出自司马迁的《史记》,一作“日暮途远,倒行逆施”,其实意思差不多,都没有什么贬义,最多有些自嘲的感觉。在我的理解中,这意味着要走的路还很长,但时光飞逝,要想达到自己的目的,就得努力去做人们未曾做的事。我懂老刘说这话的真正意思。他生活中曾遇到较大的挫折,一直要到改革开放后才再次出来工作。我惊讶也理解他在工作中的紧迫感、“书生老去,机会方来”感。或许,因为我自己也经历了十年蹉跎岁月,能切身加以体会。

1988年末我去美国作福特访问学者,临行前跟漓江出版社签了本我自己诗集的合同。出版社考虑到我刚去美国的种种开支,给我预付了稿费。到美国后,我却阴错阳差地在圣路易斯华盛顿大学留了下来,攻读比较文学博士学位。不过那本自选诗集,我请许谷梁先生写了序言,到美国后也已看了清样,却不知什么原因在第二年被取消出版了。纵然如此,老刘也没有索还那笔已预支了的稿费。那些日子在美国的读书生活十分拮据,这是我欠老刘的又一份情了。

大约是在90年代初,我收到老刘的一封信,说他与广西出版局的两位领导要到芝加哥开会,他希望我能来见上一面。圣路易斯离芝加哥不算太远,开车也就五六个小时。于是我与妻子一起开车去了。我们聊得十分尽兴,可谓具象化了“却话巴山夜雨时”的诗意。在他们会议没有安排活动时,我妻子(她驾车的技术比我好)与我就成了他们的私家司机,载他们游遍了芝加哥。

没想到我们再次相遇,却要到二十多年后。那些年一开始是还没有电子邮件,偶尔通信,知悉老刘越来越忙了,又办杂志又在北京创立自己的工作室,停不下来,我则一边写博士论文,一边开始英文长篇小说创作,忙得不可开交。其间回过几次国,但都是行色匆匆,只通了几个电话。

一直要到2019年,我受广西大学的邀请,任三年的君武学者特聘教授。于是,到南宁的第二天,就去看了也已回到南宁的老刘,见到了他与他夫人(我一直称黄阿姨)。他们都没太大的变化。老刘一见面就兴致勃勃地聊起他刚出版的新书,《春潮漫卷书香永》。书中收录了七百多封译者、读者来信,从一个新颖的角度,呈现了漓江出版社与老刘怎样筚路蓝缕,走出了向中国读者译介外国文学的一条路。书中有一封我自己已忘记的信。老刘还要我带一套给上海的好友。黄阿姨在旁边嘘寒问暖,那个晚上阴雨,稍有一丝凉意,她坚持要我一定加上一条她儿子的秋裤。

那些日子以为自己会在广西住一阵子了。我在广西大学的课程安排是一年回国两次,每次授课一个多月时间,所以与老刘见面的机会会很多。只是没想到刚开始授课,新冠疫情就暴发了,接下来几年一次都未能回中国。多亏漓江出版社又出了我的《舞蹈与舞者》(一本创作诗与翻译诗合集),还有《第二次来临:叶芝诗选编》(这本是《丽达与天鹅》的校订、增补版),与继承老刘衣钵的小辛有不少微信往来。通过她,我才时不时得悉老刘的消息。

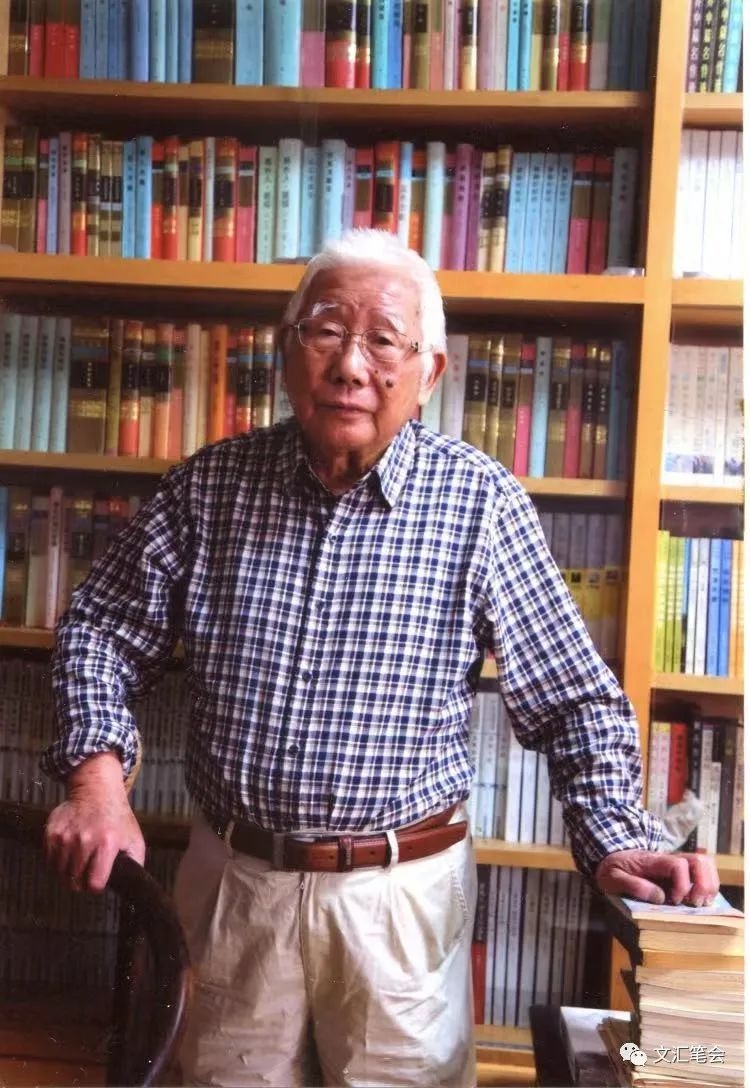

也就是在老刘去世的这天,看到漓江出版社青年编辑小辛发在微信上与老刘的一张合影(上图)。(小辛也是负责《四个四重奏:艾略特诗选》校订、增补版的责编,她严谨的编辑工作精神常让我想起老刘。)照片中,老刘确实老了,满头白发。他现在终于可以放下心休息了。就像法国诗人瓦莱里在“海滨墓园”中写的那样,“多好的酬劳啊,经过了一番深思,/ 终得以放眼远眺神明的宁静!”

只是,我们曾一起完成的那本艾略特诗集,我还要继续做好校订、增补的工作。风起了,别无选择,要对得起老刘。

作者:裘小龙

编辑:钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。