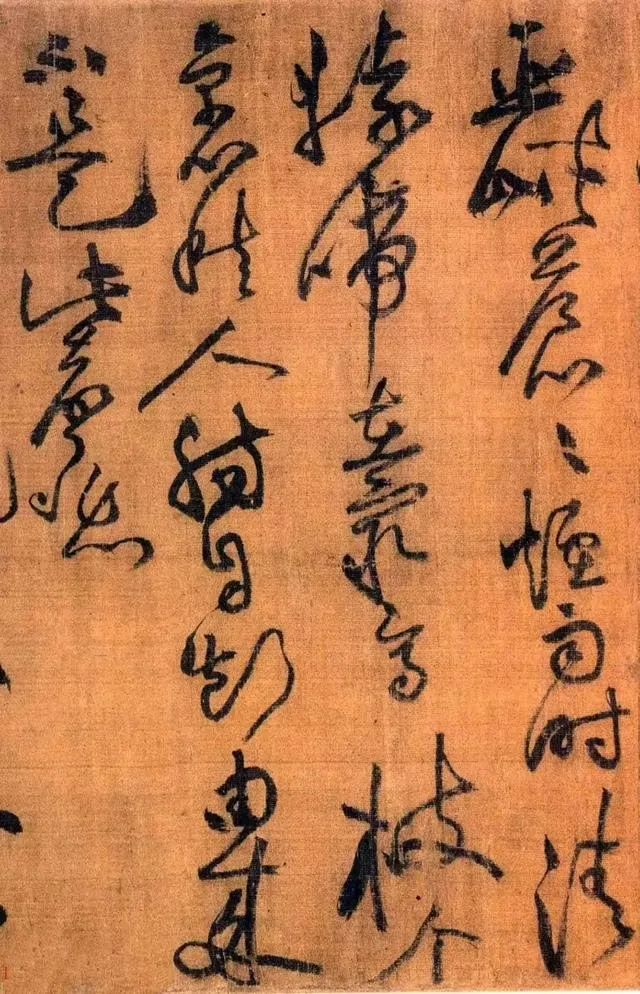

黄庭坚书刘禹锡竹枝词

唐德宗贞元十九年(公元803年),刘禹锡入朝廷供职,与韩愈、柳宗元同在御史台任监察御史,三人朝夕相处,十分融洽。当时该部门人才济济,但一生爱才的韩愈却特别欣赏柳宗元与刘禹锡,曾有诗云:“同官尽才俊,偏善柳与刘。”

也正因为有这份情谊,所以柳宗元、韩愈相继去世后,刘禹锡都写有祭文。在写了《祭柳员外文》《重祭柳员外文》之后,又为韩愈写了《祭韩吏部文》。在该文中,他一方面盛赞了韩愈的散文成就,充分肯定了他在当时的地位与影响:“手持文柄,高视寰海。权衡低昂,瞻我所在。三十余年,声名塞天。”同时也追忆了韩愈生前曾对他的启发:“昔遇夫子,聪明勤奋。常操利刃,开我混沌。”但另一方面又说:“子长在笔,予长在论。持矛举盾,卒不能困。时惟子厚,窜言其间。”

刘后面这段话的意思很明确:韩愈为文,所擅长者在“笔”;而我刘禹锡为文,所擅长者在“论”。对于这种说法,宋人王应麟并不认可,他在《困学纪闻》中说:“刘梦得文不及诗,《祭韩退之文》乃谓‘子长在笔,予长在论。持矛举盾,卒莫能困’。可笑不自量也。”意为无论“在笔”、“在论”,刘之散文,终在韩文之下。对此,笔者却有另一番看法。

清人沈德潜《说诗晬语》云:“唐人诗无论大家名家,不能诸体兼善。如少陵绝句,少唱叹之音。”唐代诗体众多,既然连杜甫也不能“诸体兼善”,何况他人?更妙的是,接下来沈还特意将韩、刘二人的诗作了比较:“刘宾客不工古诗,韩吏部不专近体。”指出了二人诗歌各自的短板。同样的,唐代文体亦多,韩、刘文在唐代均属“大家名家”,若从诗体移之于文体,二人恐怕也很难“诸体兼善”,而应是各有长短。在探讨韩、刘的“笔”和“论”时,我们也不妨将韩、刘散文地位和所擅长的文体作一简要比较,那么刘之“子长在笔,予长在论”的说法是否客观,自可清晰呈现。

唐代古文运动的大将李翱曾说:“翱昔与韩吏部退之为文章盟主,同时伦辈,惟柳仪曹宗元、刘宾客梦得耳。”在李翱看来,当年韩愈提倡古文,主盟文坛,同时能排上号的人物,也仅有柳宗元和刘禹锡罢了。其余如白居易、元稹之流,文章甚多,连号也排不上。即使从李翱的这番话中,也可看出柳宗元、刘禹锡都是当时仅次于韩愈的散文家。能与韩较劲的,也惟有柳、刘。

毫无疑问,韩愈是中国历史上屈指可数的散文大家。在他之前,像他这样能卓有成效地驾驭各种文体,并在许多文体中都能出彩,取得亮丽成就的散文家很是少见。但其中影响最大的,仍是碑铭墓志,也是其润笔的主要财源。他是唐代写墓志铭的第一高手,许多人都慕其名而请他来写墓志铭,其所撰《柳子厚墓志铭》成为千古名文。明吴讷《文章辩体序说》中说:“墓志……古今作者,惟昌黎最高。”刘禹锡虽然也写过不少碑铭墓志,但与韩不可同日而语。

除了墓志碑铭,韩愈所擅长的文体尚有议论杂说、记传、赠序一类的散文。对于其《送孟东野序》这类序文和《张中丞传后叙》这类记传文,文体属性明确,古今已达共识。唯独韩愈的《师说》《杂说》一类的文章,影响很大,但在文体属性和概念认识上却有变化。尽管清人姚鼐《古文辞类纂》把韩愈的《师说》《杂说》与贾谊的《过秦论》、柳宗元的《封建论》并列,都归于“论辩集”,但在千年以前的唐代,韩之《师说》《杂说》与贾之《过秦论》、柳之《封建论》还是大有不同的。刘禹锡的“子长在笔,予长在论”正好说出了个中玄机和二者区别。

刘禹锡作为当时仅次于“韩柳”的散文家,他的话当然应该引起我们注意,不能随意视作无稽之谈。况且又是拿他自己与韩愈的文章作比,肯定得掂量掂量,三思而行,小心下笔。若措辞不当,或稍有不慎,难免授人话柄。再说,他在后面还有“时惟子厚,窜言其间”,也就是说,他与韩文各有所长之比较,是有特指的。

柳宗元被贬永州时,曾写《天说》一文,与韩愈有过关于“天”的讨论,刘禹锡虽认同柳的观点,但仍觉不足,于是写了《天论》上、中、下三篇,对柳说加以补充,文章说:“余之友河东解人柳子厚作《天说》,以折韩退之之言,文信美矣,盖有激而云,非所以尽天人之际。故余作《天论》,以极其辩云。”所以,刘之所谓“时惟子厚,窜言其间”,就是指柳写《天说》,与韩探讨“天”之学说一事。而“予长在论”,便是指自己所写的《天论》三篇。至于“子长在笔”,显然是指韩愈撰写的《师说》《杂说》一类的文章。

尽管刘禹锡也写过不少“笔”,如《名子说》《观博》《魏生兵要述》《说骥》等,但成就洵不如韩,只得甘拜下风,以为韩愈“长在笔”。就连同代人赵璘《因话录》也说:“韩文公与孟东野友善,韩公文至高,孟长于五言,时号‘孟诗韩笔’。”可见,韩之“笔”当时就有美誉,可与刘说相印证。

不过,尽管韩愈长于“笔”,但像《杂说》一、四这样的百字文,若与刘之《天论》这种两千多字的长篇大论比起来,无论从篇幅、规模、系统性上来说,都有明显差距,难以相提并论。只有柳宗元的《封建论》可以与之相匹敌。虽然韩也写过《原道》《原毁》等千字文,但与《天论》《封建论》仍有不同,故刘自称“予长在论”,也并非如王应麟所说的“可笑不自量”,而是有其自身的理由的。

对此,前辈学人瞿蜕园曾有过十分中肯的评析,他说:“六朝以来,谓单行之文为笔,笔与文对举,此言韩之工为古文无异词也。然韩持论多不坚卓,若与剖析名理,则韩将词穷,不能敌刘、柳也。”瞿既说明了六朝至中唐“笔与文的对举”,韩笔与刘论的不同,又指出了在“论”的领域,韩是不如刘、柳的,并认为王应麟“似未细读刘集者”,故可笑的不是刘而正是王自己。

今观韩愈文集,洋洋洒洒,文体众多,名篇迭出,光彩照人,然像刘禹锡之《天论》、柳宗元之《封建论》这种论证严密、结构宏阔的长篇大论,还的确难以找见。姚鼐编《古文辞类纂》凡七十四卷,以“论辩类”为第一,他在《序目》中对韩、柳进行了比较之后,也不得不承认:“论辩类者,原于古之诸子……惜乎子厚之才,可以为其至,而不及至者,年为之也。”他的意思是:柳宗元的文才,也是长于“论”,甚至可以把论辩类文章写到极致,可惜英年早逝,未能充分发挥。姚鼐此处推崇柳宗元之“论”而不推许韩愈,正进一步证明了刘禹锡所说的“子长在笔,予长在论”,还是有一定道理的。

平心而论,自贾谊撰《过秦论》上、中、下三篇,像这种以论为主的“西汉宏文”,自魏晋至中唐之际,能继其后而嗣响者,确实寥寥无几,恐怕也只有柳宗元的《封建论》、刘禹锡的《天论》数篇而已。由是观之,“子长在笔,予长在论”,固然有刘心高气傲,不肯服韩的性格在内,却也是一个客观事实。自白居易、王应麟以来,多以为刘禹锡“文不及诗”,而自视甚高的刘,却偏偏在写《祭韩吏部文》时,借题发挥,强调了自己在散文方面的特色。

作者:孙琴安

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。