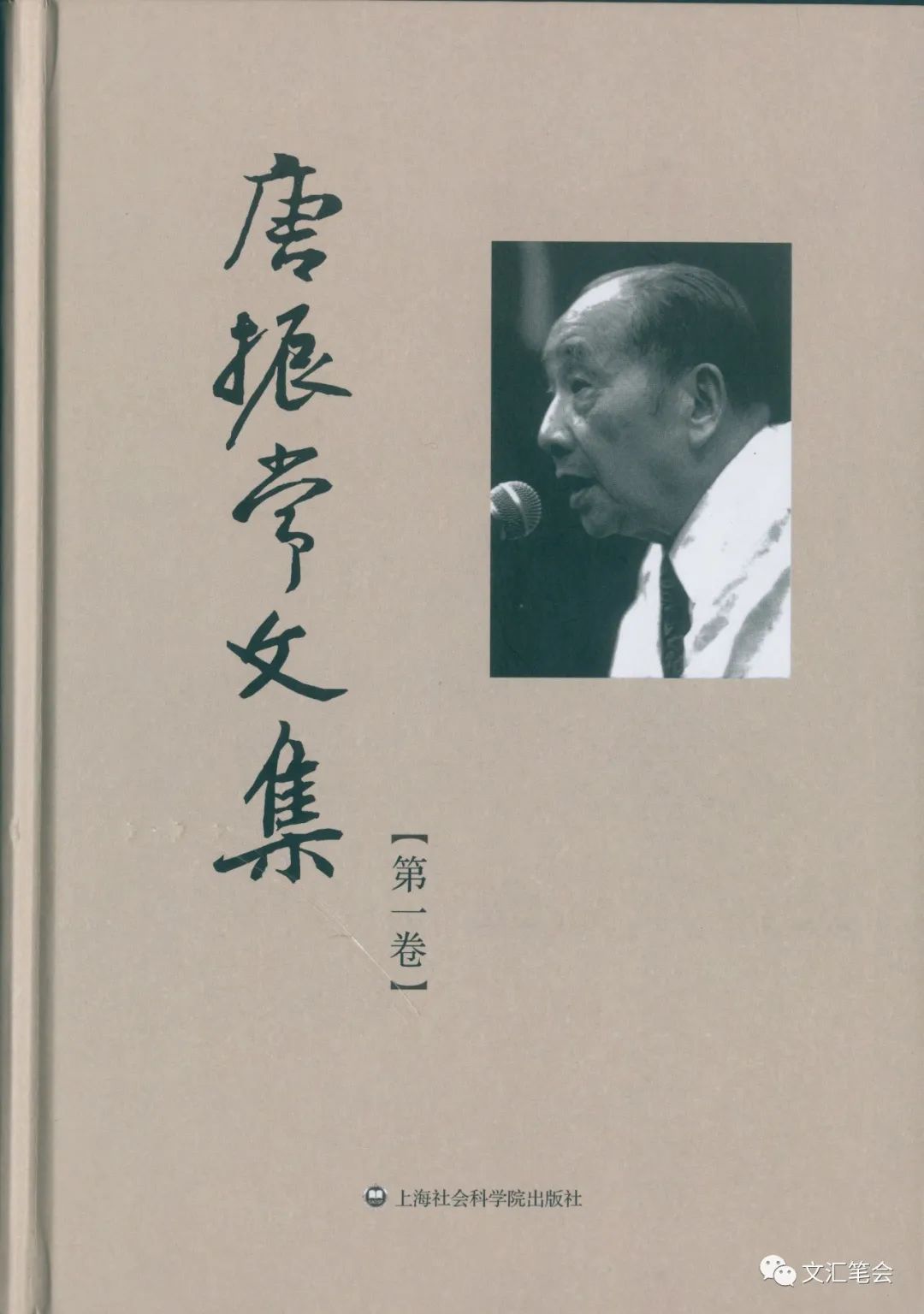

唐振常先生在寓所

今年是唐振常先生诞辰100周年,也是他逝世20周年。我在6月获悉上海社科院历史研究所正在筹备纪念会,缅怀这位对上海史研究有开创之功的著名学者。早在今年元月底,我就收到唐明先生的《父亲与黎澍》一文,后以“父亲唐振常与黎澍先生”为题,发表于《世纪》杂志2022年第4期。我想,唐明的这篇文章是他十几年来倾力为父亲编辑文集及补编的积累所得,是他特意为父亲百岁冥诞纪念而写的。

唐振常先生是我极其敬重的前辈学者。我一直尊称他为唐老,称“老”是我入职文史馆工作后对那些年高德劭的文史馆员的习惯敬称。我认识唐老似始于20世纪80年代末编辑《上海地方史资料》丛刊或《上海文史》杂志,具体时间和缘由现在也已想不起来了。在我印象中,20世纪八九十年代有关上海史研究的各种大小会议,总会见到唐老烟不离手侃侃而谈的洒脱儒雅的形象。

我对唐老的亲近感始于我的大学同学吴健熙兄是他的硕士研究生,虽然那时对唐老了解甚少。我对唐老的敬重感则源于1994年第2期《世纪》发表薛理勇先生《揭开“华人与狗不得入内”流传之谜》一文引发的一场风波,使我真切地感受到唐老“侠儒”的品格。他对外滩公园是否挂过“华人与狗不得入内”的牌子,始终坚持自己的观点。记得那年上海某媒体在报道他对这个历史话题的意见时曲解了他的观点,惹得他大为光火。由此唐老“侠儒”的品格,我算是见识了,也是仅有的一次。

我读熊月之先生为纪念唐老逝世十周年编辑出版的《唐振常文集》所作《序言》时,感触特别深。这篇对唐老学术人生描摹得出神入化的精彩之作,我在拜读时不禁击节赞叹,在佩服熊先生学养功夫了得之际,更生出对唐老的敬重和怀念之情。熊先生在文中有对唐老被戏评为上海学术界“侠儒”由来的评述,跟我印象中的唐老“尚理服人,从善如流”的秉性完全一致,用熊先生的话来说就是“无理,虽权贵,不折腰;有理,虽后生,悦服。尚理,因此他爱才、惜才”。

唐老是《世纪》创刊初期的老作者。但我跟唐老的交往,不多也不深,基本限于稿件之间的交流。如今思来很遗憾,我对唐老的敬重仅满足于写信和打电话,没有登门请益。查《世纪》目录索引,见唐老为《世纪》共写过三篇文章,如今皆已收录于唐老的文集与文集补编。他为《世纪》写的第一篇文章是1995年第2期的《春帆楼屈辱依在》,是他应约为毋忘台湾被割让百年撰文,被安排在题为“百年创痛”一组专题文章的首篇,其他依次为邵燕祥、冯英子、吴祖光和郑励志的文章。

唐老写的另两篇文章是《四川军阀特殊相》(1998年第3期)和《<上海旧政权建置志>序》(2000年第6期)。

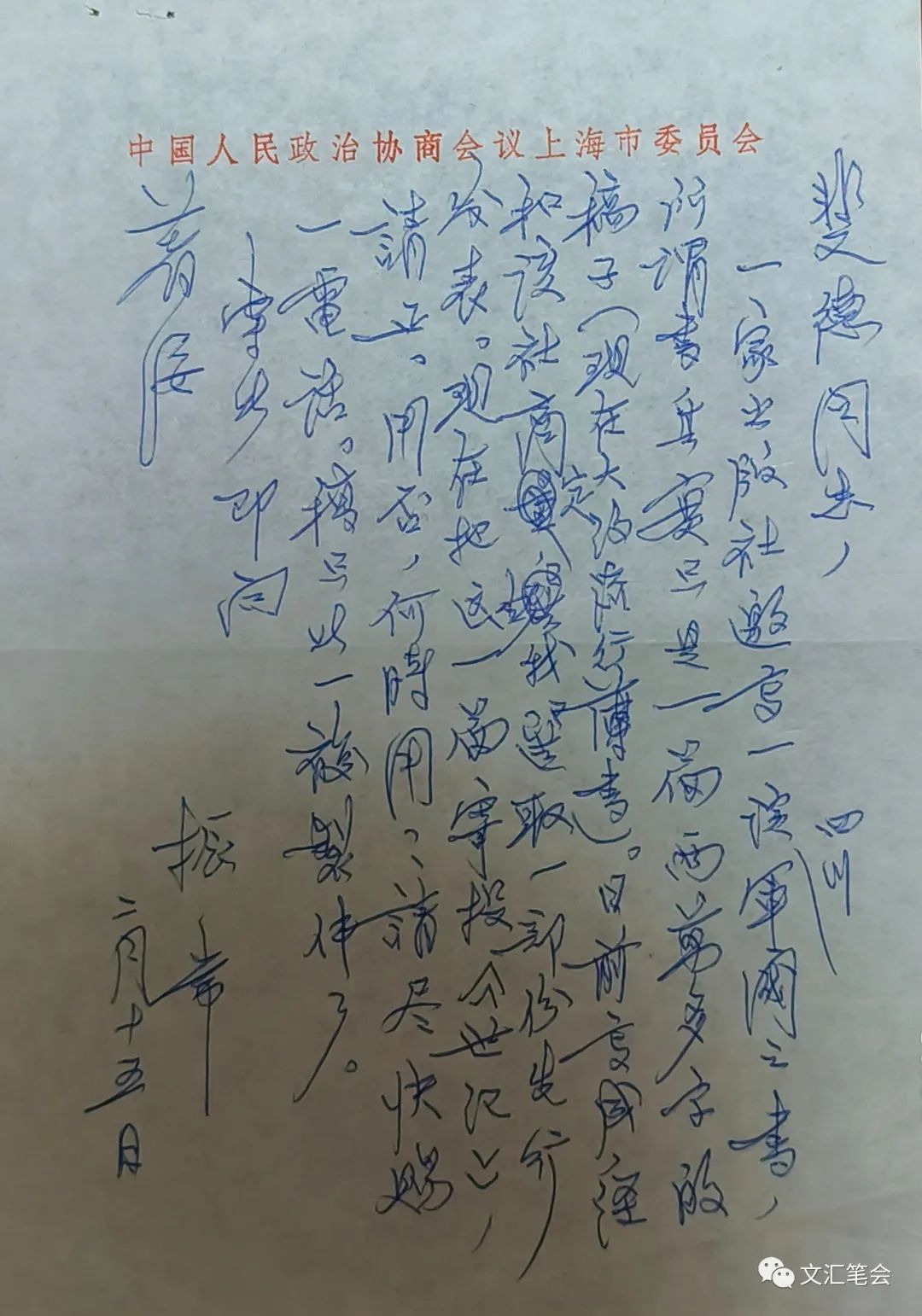

近年翻检书信,得三封唐老的信,其中两封是他为《四川军阀特殊相》一文写的。1998年2月15日他寄我文章时,写信说:

斐德同志,一家出版社邀写谈四川军阀之书,所谓书其实是一篇两万多字的稿子(现在大约流行薄书)。日前写成,经和该社商定,我选取一部分先行发表。现在把这一篇寄投《世纪》,请正。用否,何时用?请尽快赐一电话。稿只此一复制件了。

唐老信中说的“谈四川军阀之书”,就是辽宁教育出版社1998年9月版的《四川军阀杂说》一书。我收到唐老的文章,自然特别重视,认真编辑。两个多月后我把拟就大标题、添加了小标题的文章校样寄给他校阅,随手在校样文首写道:“唐老:您好!因原稿不少字较草,清样烦请一阅,阅后请速寄还。谢谢!沈飞德敬上 4月23日。”

唐老校阅文章特别认真,除了修饰文句,补正疏漏,还修改了文章标题和每一个小标题。

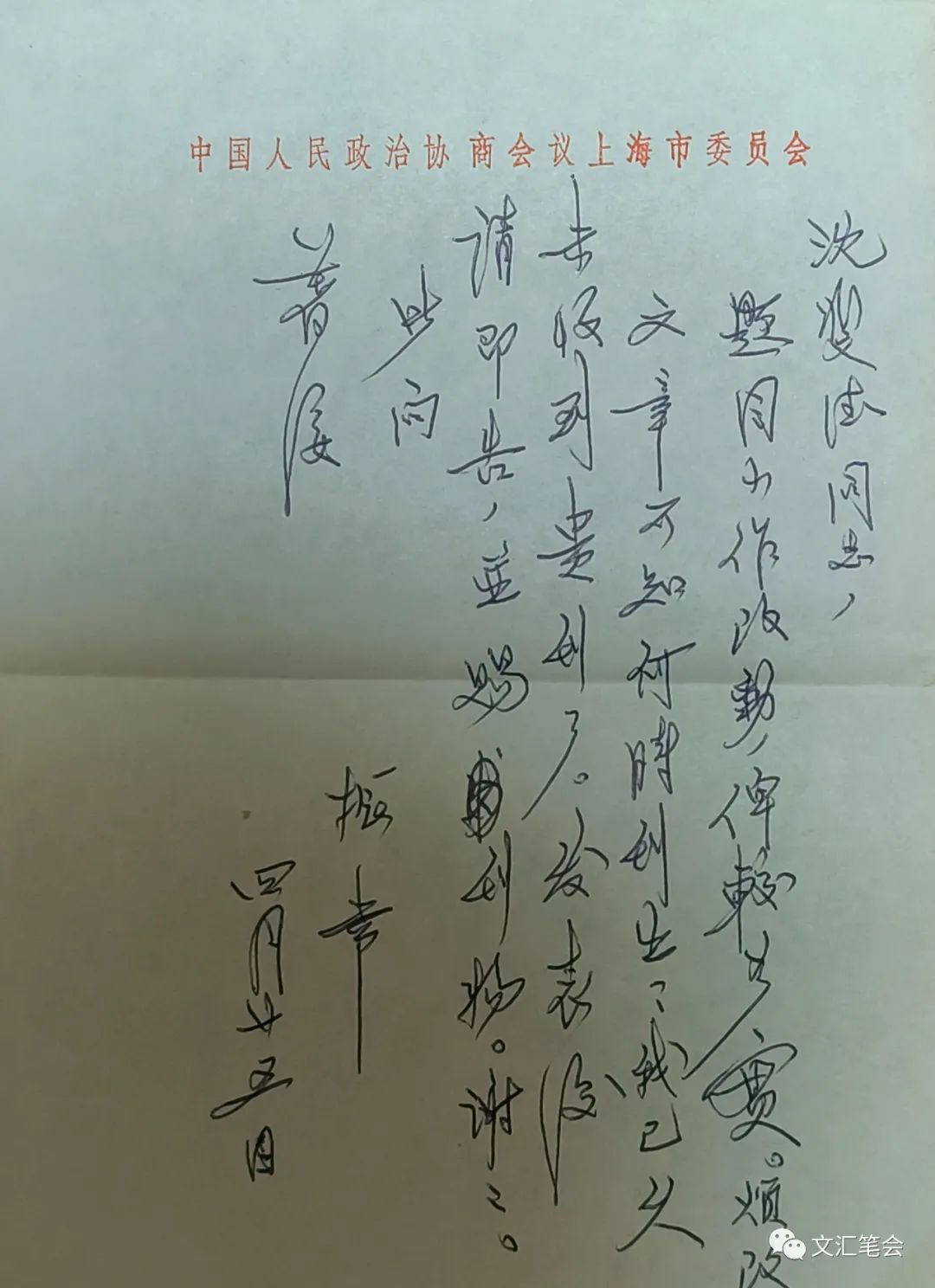

二十多年来,我一直把这份唐老亲笔改定的校样与他的来信珍藏着,如今展纸观赏,感慨良多。他对自己的文章出了门依旧“认货”,校阅时字斟句酌,一丝不苟。虽然那时我从事期刊编辑工作已有多年,但审视校样,不由得我不信服、不感动,不断鞭策自己。今天,我愿在此露“丑”,具体展示一下唐老修改大小标题的高妙之处。唐老的原稿没有标题,也没加小标题。编辑时我循例拟就标题“得陇不敢望蜀的四川军阀”,唐老改为“四川军阀特殊相”;三个小标题他逐个修改,“得陇不敢望蜀”改为“关起大门好打仗”,“各得其所的防区制”改为“防区之内称霸王”,“沉湎于马拉松式的混战”改为“长期混战无已时”。我敬佩唐老对大小标题修改得好,好在表述准确、凝练,历史感强,又富有诗意,恰到好处,成为我日后做编辑工作的标杆。他阅改到最后,划去文末“本文小标题为编辑部所加”一句。那诚然是他文责自负担当精神的体现啊!可他在回我的信中却淡淡地说:

题目小作改动,俾较如实。烦改。文章不知何时刊出?我已久未收到贵刊了。发表后请即告,并赐刊物。谢谢。(1998年4月25日)

大家的谦逊风范,尽见短笺中,令我肃然起敬。

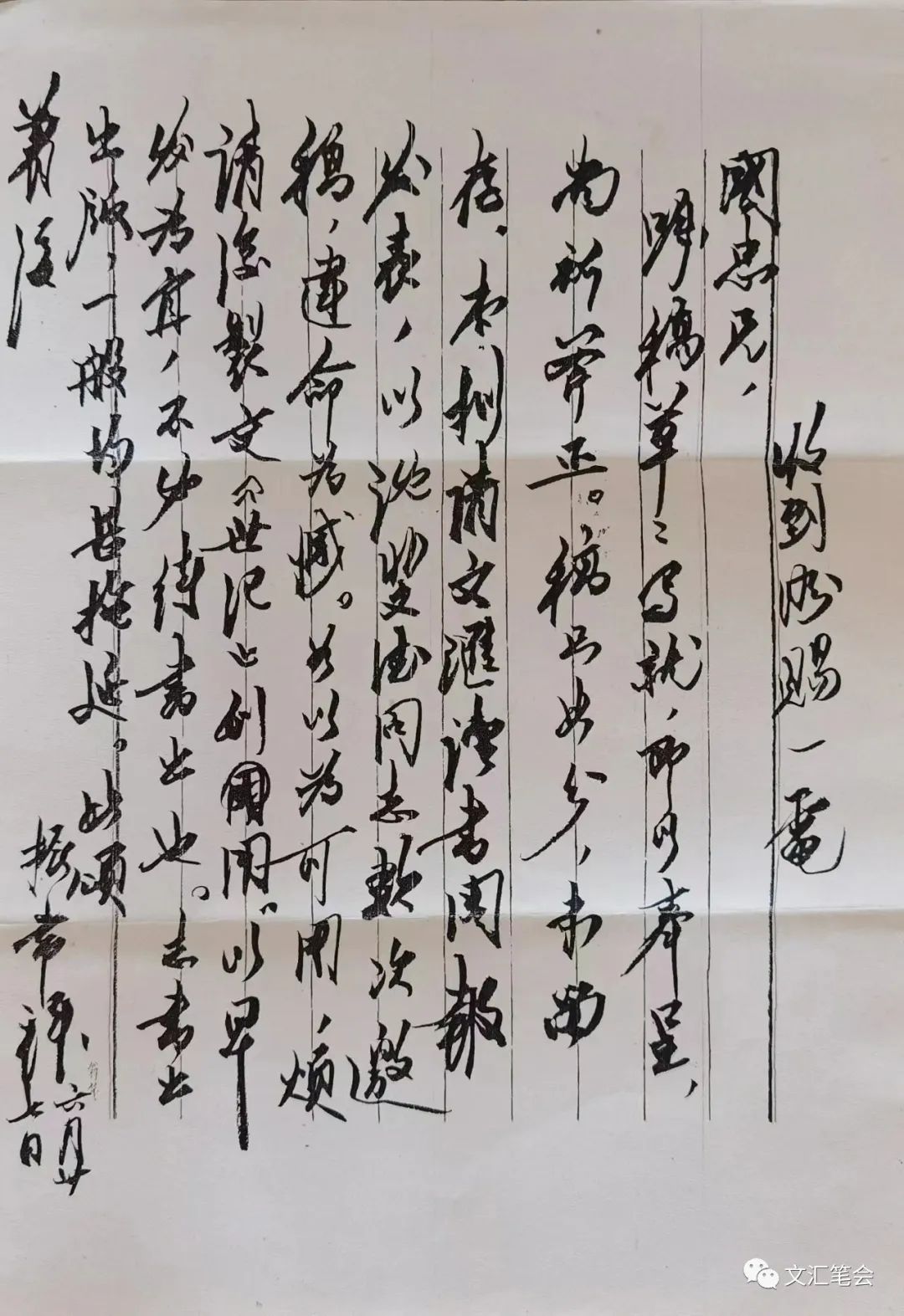

唐老的第三封信是2000年6月27日写给我的老领导、上海市文史研究馆原馆长王国忠的,兹录信如下:

国忠兄,嘱稿草草写就,即以奉呈,尚祈斧正。稿只此分,未留存。本拟请《文汇读书周报》发表,以沈斐德同志数次邀稿,违命为憾。如以为可用,烦请复制交《世纪》刊用,以早发为宜,不必待书出也。志书出版,一般均甚拖延。此颂 著绥 振常拜 六月廿七日。

最后还在信首写上一句“收到盼赐一电”。

需要说明的是,王国忠是《世纪》创刊主编,其时离任文史馆馆长已三年多了,接任他的徐福生馆长兼任《世纪》主编。王国忠在当馆长时,文史馆与市政府参事室共同承接了《上海旧政权建置志》(上海市专志系列丛刊,上海社会科学院出版社2001年8月版)的编纂任务,由他担任主编,副主编是文史馆员杨震方先生。这本志从1991年夏编纂开始,王国忠就安排我参与襄助,忝列编写人员,其中所做的一项重要工作是联络撰稿的专家、学者。“旧政权建置志”历时近十载才完成编纂,王国忠认为唐老是德高望重的上海史权威专家,对志书编纂有独到见解,无疑是写序的不二人选,就诚邀他作序,故他在致王国忠信中有“嘱稿草草写就,即以奉呈”之语。王国忠老馆长收到唐老的稿件后,就将来稿和信的复印件转我阅处。对唐老的文章我岂敢怠慢,安排在当年第6期“书林幽径”栏目发表。如今读唐老的信,可知是由于我的“数次邀稿”,才改变初衷,不使“违命为憾”,交《世纪》发表。唐老重情讲义的“侠儒”品格,由此又可见一斑。

唐老虽已远行二十年了,但他的道德文章,一如其“侠儒”品格,早已融入上海这座光荣城市的历史文脉之中了!谨以此文表达我对唐老的敬仰之情和深切的缅怀。

写于2022年7月31日,9月7日补充改定

作者:沈飞德

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。