《乱点鸳鸯谱》(1961)也是克拉克·盖博完成拍摄的最后一部电影

由约翰·休斯顿(John Huston)导演的《乱点鸳鸯谱》(The Misfits)是玛丽莲·梦露生平完成拍摄的最后一部电影。她在银幕上饰演的罗斯琳(Roslyn)是玛丽莲自身的写照。两个名字听着有点像,女主角的情感经历和她一直以来的切身体会也很相似。这位刚刚离婚的金发美女和她太像了,男人们的眼睛都盯在她身上,却没有一个人真正看懂她。玛丽莲的丈夫,剧作家阿瑟·米勒(Arthur Miller)创作这一角色作为送给她的礼物。他给予她这样一个伟大的角色,希望通过这个角色,可以让全世界看到另一个玛丽莲·梦露,一个伟大的女演员,而不是一个傻白甜的金发美女。

玛丽莲一直在期待这样的机会。一个举足轻重的角色,既可以给评论界留下深刻印象,又可以展示自己的能力。1955年,在纽约的演员工作室,玛丽莲·梦露遇见了培训过整整一代演员的李·斯特拉斯伯格(Lee Strasberg)。一天,李·斯特拉斯伯格对她说,她就是为莎士比亚的戏剧而生的。这句话让她非常感动,因为,恰好她阅读了莎翁的所有作品:在她的眼中,他就是有史以来最伟大的编剧。她可以扮演麦克白夫人或乔特鲁德,抑或是朱丽叶?如果需要,她可以长年累月地排练,她会全身心投入,会到让人难以置信的地步,她会获得奥斯卡提名并最终捧得奖杯。她需要的只是“练好基本功”,曾经饰演过亨利五世、哈姆雷特和查理三世的当红明星劳伦斯·奥利弗(Laurence Olivier)曾这样对她说过。她和他曾经一同出现在《王子与舞女》的电影海报上。他允诺,如果哪一天她感觉自己准备好了,就会帮助她。他朗诵了一段《麦克白》来向她展示,等待她的是怎样的未来。她从未听过如此美妙的句子:“人生不过是一个行走的影子,一个在舞台上指手划脚的笨拙的伶人,登场片刻,便在无声无息中悄然退下;它是一个愚人所讲的故事,充满着喧哗和骚动,却找不到一点意义。”

“一语道尽人生。”他总结道,然后笑了。

听到这些台词后,玛丽莲潸然泪下。这既是快乐的泪水,也是悲伤的泪水:快乐,是因为她还有那么美妙的东西要去学习;悲伤——还带有一些矛盾——是因为莎士比亚把她一直以来对于生活的看法写了出来,这些台词让她有种被莎士比亚理解的奇妙感觉。这种感受,玛丽莲曾无数次尝试把它写在本子上,但她总觉得自己做不到。一直以来,玛丽莲都想捕捉脑中的思绪,好看看这些想法究竟是什么模样。玛丽莲这么做只是为了她自己,并没有想过日后人们会读到这些内容。她思考来了又去、去了又来的爱情,她的童年和梦想,一切她不想忘记的事情。她写作是为了把脑子里想的东西表达出来。有时候,百感交集,快乐和焦虑掺杂在一起,她也就看不懂自己的所思所想了。

于是,玛丽莲认为自己永远无法摆脱这样的轮回,并害怕别人对她的看法是对的:情绪不稳定、渴望性爱、惧怕孤独、偏执又精神分裂。世界上的精神病专家们会对他们作出的诊断十分骄傲,有的人甚至以此来推测玛丽莲的内心世界。然而,这些词掩盖了她一直以来最害怕的东西。

就像她的母亲格拉迪斯(Gladys)和祖母德拉(Della)一样,在玛丽莲的家族里,女人们饱受头痛的困扰而最终被送进了疯人院。经一位医生的推荐,她也在精神病院里呆过一段时间,但医生并没有告诉她那里的具体情况:上锁的房门,透过墙壁传来其他病人的咆哮。她在那儿度过的四天痛苦不堪,她后来说就像因一桩未曾犯下的罪过而被关进了监狱。她所需要的其实是说话,说出自己内心深处的想法。一直以来,她扪心自问是否会有人好奇一个女人的所思所想,是否会在乎她心中的梦想和勇气。玛丽莲读了詹姆斯·乔伊斯的小说《尤利西斯》。虽然没有全部读懂,但她仍记得摩莉·布卢姆,记得她的声音在文末闪闪发光,她的人和她的姓氏是那么搭,在急切和混乱中“如花绽放”,这些她都还记得。你们一定得去看看小说的结尾,去聆听这无休止的声音。

玛丽莲与格林森的关系亲密无间。她希望格林森能够收养她,她梦想拥有一个家,一个传统的家庭,如此就可以不再孤身一人。玛丽莲出生于加利福尼亚州,父亲弃她而去,母亲也不管不顾。玛丽莲大部分时间都在孤儿院、寄养家庭以及祖母的一些愿意照顾她的邻居家长大。她的生活就是不断努力,努力维系与他人之间的关系、努力被爱。这一切格林森都知道。格林森是业内著名的医生,好莱坞影星家的常客。他因发表了与专业相关的权威性著作而声名赫赫。他与玛丽莲在1960年相识,那时玛丽莲已经接受过另外两个心理治疗师的治疗,但都没有成效。她甚至还接受了弗洛伊德之女的几次心理咨询。她大量服药,深受失眠困扰,一肚子的话都要漫出来了,却没有办法说给心理分析师听。在几次治疗无果后,玛丽莲买了一个磁带录音机,在家中,在暗夜里,几小时几小时地给自己录音。这些磁带里刻录着她内心深处最隐秘的思绪,她承诺要将这些磁带给格林森听,好让他最终明白自己的想法。突然间,她内心的一切得到了自由表达,她的喜悦、放纵和忧郁。玛丽莲就是摩莉。她沉溺在时间和言语里,幸福而自由。她知道自己没有疯。

《乱点鸳鸯谱》工作照

“疯”这个词在《乱点鸳鸯谱》中出现过好几次。特别是其中有一幕,罗斯琳在沙漠中尖叫。她和吉多(Guido)、盖伊(Gay)、佩尔塞(Perce)一起围猎奔马,这是内华达州的习俗,动物一旦被卖掉成了捕猎的对象,最终都会沦为猎犬的美餐。当套索套住马匹时,罗斯琳逃开了,用尽全力朝一望无垠的沙漠跑去。这些扮演牛仔的男人心满意足,双手收紧绳套,一把美钞就可以让荒原刹那间变了模样,这让她受不了。但人们又无法逃离沙漠:它让你以为自己是自由的,但同时它也会把你困住。远处,罗斯琳就像是一个燃烧的跳动的点。她身体里有什么东西被打开了,让她能说出一直以来憋在心里的话。“你们这些刽子手!杀人犯!骗子!我讨厌你们!”她不确定泪水和距离是否淹没了她的声音。但她一直在大喊大叫,重复着同一句话:“你们所有人都是骗子!我讨厌你们!杀人犯!”吉多一下子被伤了自尊:“疯子!她疯了!”盖伊和佩尔塞没有回应他。他们知道,或许她是对的。

想象一下,拍摄结束,玛丽莲从这一幕抽离时有过的那几秒眩晕感,角色拿捏得非常到位,前所未有。不过这一幕,可不是拍戏。玛丽莲后来说那几分钟让她崩溃,也许是因为她的情感不是演出来的。她终于知道如何运用李·斯特拉斯伯格教的表演技巧:要想演得好,就得演得真。崩溃也是因为感到阿瑟·米勒太了解自己了——他本打算为她写一个她演艺生涯最重要的角色,但出于爱也出于疏忽,一不小心却写成了她的人生。玛丽莲想尽一切办法去了解自己,但最终还是逃脱不了真实的自我:一个不合群的人。不仅怪异,还无处安身。因此,她崩溃是因为真相,因为这是她一直暗中追寻的东西,因为她认为这是一种解脱。但在这之后,还有什么活头呢?

远处,有人喊她去拍下一个镜头。一阵微风袭来,她灼热的肌肤凉快了些。玛丽莲在沙漠中走着……

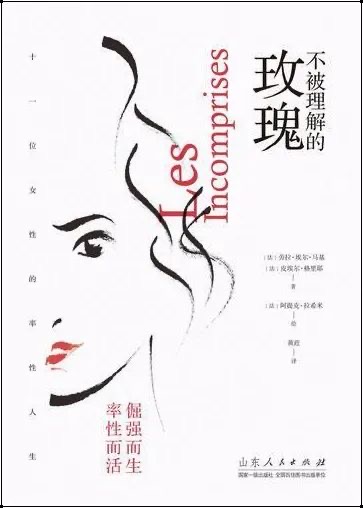

本文选自《不被理解的玫瑰——十一位女性的率性人生》([法]劳拉·埃尔·马基、皮埃尔·格里耶著 黄荭译 山东人民出版社即将出版),经出版方同意,由译者交予“笔会”首发。

作者:黄荭 译

编辑:谢 娟

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。