我想要讲述的并非“大克劳斯和小克劳斯”之类的童话故事,也不是哈布斯堡王朝的家族逸闻,或某个“弗朗茨”的成长史,而是两个布拉格男人的一段往事。

大弗朗茨和小弗朗茨相差七岁,他俩不是邻居,也不是亲戚。大弗朗茨身高一米八二,修长瘦弱,面目清秀,在公共场合喜欢坐在角落,做一个沉默的观察者;小弗朗茨矮胖结实、爱笑爱闹,无论走到哪里都是众人瞩目的中心;大弗朗茨是个好学生,多年辛苦求学,最终摘得法学博士头衔,小弗朗茨的文凭则停留在了高中毕业证书上。大弗朗茨出身普通中产,小弗朗茨家经营规模很大的手套厂,在汉堡也有分公司,小弗朗茨的父亲还拥有“商务参事”的头衔——对奥匈帝国经济作出杰出贡献的人士才能获得的荣誉。不过他俩也有好些共同点:都是犹太人,上的是布拉格的德语学校,都喜欢舞文弄墨,大弗朗茨专攻小说,小弗朗茨则偏好诗歌。

说起写作爱好者,当年的布拉格可是一抓一大把,随意走进哪家街头咖啡馆,都可能撞见某位作家或者诗人,甚至可能遭遇热热闹闹的一桌!咖啡馆里一个最不引人注目的人,也可能突然从他的胸衣口袋里掏出一首自己写的诗,当场朗诵起来。距离布拉格三百多公里的帝国首都维也纳有个大名鼎鼎的毒舌作家卡尔·克劳斯,他是这样评论布拉格的文学生活的:“在那座省城,抒情诗人如同麝鼠一样繁殖。”

不过,大弗朗茨和小弗朗茨虽然都有些疯疯癫癫,却绝非普通文艺青年。先说说小弗朗茨,还是十几岁青葱少年时,小弗朗茨就凭几首抒情诗征服了布拉格。卡尔·克劳斯对于文坛上的“敌人”毫不留情,对小弗朗茨则青眼有加,他担纲主编的《火炬》杂志率先刊登了小弗朗茨的诗歌。要知道《火炬》可是当年德语文化界的急先锋,是布拉格的知识分子和文艺青年翘首以盼、争相阅读的杂志,克劳斯包揽了大部分文章的写作。克劳斯甚至接受了小弗朗茨的邀请,欣然赴约布拉格,只为与天才少年见一面。21岁,小弗朗茨出版了第一本诗集《世界之友》,首版4000册一月内售罄,堪称当年诗歌出版界的奇迹。就这样,小弗朗茨不费吹灰之力成了明星作家,名气跨越波西米亚边界,传到了大德意志文化圈。柏林、莱比锡、维也纳的出版人也纷纷向他抛来合作的橄榄枝。他未来的发展果真像他希望的那样成了“世界之友”。

诗集《世界之友》一九一一年首版封面

小弗朗茨对从天而降的好运,是否受宠若惊?小伙子自然是开心的,叫上了一帮中学同班喝酒庆祝。写作对小弗朗茨而言如探囊取物,家里又有一对慈爱且开明的父母。儿子学业不好,他们会解释说儿子醉心文学;儿子去军队服役或汉堡分公司实习,皆无功而返,他们会说青春期总有一天结束,慢慢来吧。不论儿子在其它领域如何平庸,他们总是帮他找理由。儿子文学上取得了成就,这对父母发自内心地骄傲和欢喜,绝不会嗤之以“不务正业”,或发出“靠这个又不能吃饭”之类的小市民言论。好的家庭环境,再加上天资卓然不群,小弗朗茨坦然接受命运的褒奖。

后来,小弗朗茨搬到了维也纳,在这个帝国的文化中心,他结交的“大人物”又何止卡尔·克劳斯呢。他的朋友圈还包括里尔克、茨威格、穆齐尔、弗洛伊德、施尼茨勒等鼎鼎大名的人物,而他自己也毫无悬念地成为这个作家和知识分子星群中灿烂的一颗。20世纪20年代到30年代的十多年,小弗朗茨写的所有作品都一路畅销,他成了一个流行符号。而在小弗朗茨一夜成名之际,大弗朗茨却还只发表过几个短篇,在布拉格的文学圈仍然属于边缘人物,更不要说柏林和维也纳了。大弗朗茨并不着急,他的卧室抽屉里锁着一堆手稿,但他还没有写出一个令自己“确信无疑”的作品。几个好朋友都为大弗朗茨着急,劝他时间不要浪费在芝麻绿豆的小文章上,得写部正儿八经的大作品。但是,大弗朗茨有他自己的节奏和标准。朋友们对他的关心,他心知肚明,却不以为然:

布罗德、韦尔奇和我其他几位朋友,拿走了我写的一些东西,接着,让我吃惊的是,他们带来了出版商签字盖章的合同。我并不想让他们尴尬,于是最后就发表了这些东西,事实上,它们不过是个人的素描和消遣。它们泄露了我个人的虚弱;这些文字印刷出来,甚至拿去出售,是因为布罗德为首的朋友们决定把它们当作文学,是因为我的决心还不够大,销毁我孤独的这些见证。

与小弗朗茨在读者中一呼百应的气场相比,大弗朗茨绝不是为读者而生,为读者考虑的作家。文学的标准只在他自己心中,这位天生孤独的作家在幽暗中牢牢守着一团理想之光。文学,那个存于他脑袋里的巨大世界,他“宁愿上千次的撕碎它,也好过把它压抑或者埋葬在心里。” 经过无数个辗转反侧的深夜,大弗朗茨已经领悟他来此世间的原因,那就是:写作,只有写作。他所有的犹豫并非对写作本身的使命,而是针对一切阻碍他写作的东西:家庭生活,职业生涯,亲密关系。当他几年后写那篇《中国长城修建时》寓言时,或许他的心里也会想到,他的“写作长城”也是一小段一小段地修建,耗竭身心,却劳而无功。这和小弗朗茨那种恣意抒情的写作人生多么不同!

布拉格的咖啡馆是作家们的社交之地。大弗朗茨和小弗朗茨便是相识于布拉格Arco咖啡馆,两人一来二去成了好朋友。这世间,有的人天生乐观,他们以喜悦的姿态降临人间,一辈子几乎都高高兴兴,精力充沛,朋友成群。小弗朗茨就是这种几乎人见人爱的宠儿。大弗朗茨也很喜欢小弗朗茨。常年习惯了在漫漫长夜里对着日记本诉苦的大弗朗茨,突然看见咖啡馆人群中宛若一枚小太阳的小弗朗茨,如此烂漫天真,如此光芒四射。他目睹小弗朗茨旁若无人地引吭高歌,唱的是威尔第的歌剧,目睹这个胖小伙在激情涌来时,毫无顾忌地跳上咖啡桌,大声地、一字不差地吟诵自己写的诗。所有人的眼睛和耳朵都被小弗朗茨吸引,就连女侍者都会停下脚步,不去打扰这样的场面。小弗朗茨凭着纳克索斯般的自负,凭着对世界的几近“肉欲的激情”,将他周围的世界诗化和浪漫化了,他也征服了大弗朗茨。像个“怪物”,大弗朗茨惊骇地赞美小弗朗茨。一个美好的“怪物”。

随着岁月流逝,小弗朗茨从一个莽撞少年成长为真正的青年,大弗朗茨看小弗朗茨的目光竟充满了爱意,他在朋友们面前固执地认为,小弗朗茨是长得结实,而“绝对不是胖”。他甚至写信给友人说,觉得小弗朗茨越来越漂亮了。但是,他在1911年12月18日的日记里却吐露了内心的矛盾:

我恨他。并不是因为妒忌他,当然我也是妒忌他的。他那么健康,年轻,富有,而我却一无所是,一无所有。他年纪轻轻就轻而易举写出了很好的东西,那么富有音乐感的文字。他拥有最幸福的生活,以前是这样,以后也一样。而我却无法摆脱辛苦的工作,而且与音乐彻底断绝了关系。

写下这篇日记的时候,大弗朗茨28岁出头,小弗朗茨21岁。与其说是妒忌和恨意噬咬着大弗朗茨的心,不如说是小弗朗茨引发了大弗朗茨更深的自卑感。大弗朗茨并不妒嫉小弗朗茨的诗才和运气,他自己在诗歌领域毫无建树,但诗歌并非他的兴趣所在。在活泼自信的人面前,大弗朗茨向来感到自卑,他第一次去见莱比锡的出版商罗沃尔特时的心情也相似。罗沃尔特善于讲各种段子,在陌生人面前也能讲得眉飞色舞,还一边大笑一边使劲拍大腿。面对放肆不拘的人,大弗朗茨更加羞怯而沉默。而小弗朗茨比罗沃尔特具有更大的辐射力,一旦踏入他的磁场,大弗朗茨愈发觉得自己蜷缩的身影可悲可叹。小弗朗茨对他如同一面镜子,映照出他自身的“先天不足”和自己家庭的种种不如意。

可是,大弗朗茨真的像他自己说的那样“一无所是,一无所有”吗?作为家里唯一的儿子,他有家族商店可以继承,不是什么小烟纸店或者小杂货铺,而是开在布拉格黄金商业区的“妇女时尚用品商店”,售卖的是中产阶层女性心仪之物:遮阳伞、手套、手绢、皮袖筒、精品内衣之类,营业额稳中有升。而且父母为了唯一的儿子未雨绸缪,把许诺给毛脚女婿用来创办布拉格第一家石棉厂的资金以法律文书的形式写在了儿子名下。倘若石棉厂经营得当,儿子的未来就多了一重保障。因此,大弗朗茨家虽不如小弗朗茨家阔气,但要说家道殷实也并不夸张。

更何况,大弗朗茨自己也有份体面的工作。大弗朗茨在半国营性质的布拉格劳工事故保险局里做法务专员,凭借出色的语言能力和兢兢业业的工作态度,深得上司赏识,很快晋升为部门副主任。这份工作虽然经常要和各种文书打交道,还时不时要跑工厂实地考察,但是有个很大的优点:下午两点就能下班,比布拉格大多数公务员和职员自由得多,这一点大弗朗茨也是满意的;他可以回家睡个长长的午觉,一直睡到吃晚饭的时辰,养足了精神,就能展开夜生活——“写作的生活”。那时,他仿佛横渡到另一个空间,拥有了和白天完全不同的能量,与周遭世界和自我浑然一体。更难得的是,大弗朗茨的两位顶头上司——部门主任和保险局长也是文学爱好者,局长还是一位资深的歌德研究专家,他和心爱的下属聊起文学来,聊到忘情处,甚至会让来访者等在办公室门外。上司们对大弗朗茨偶尔迟到或怠工也是睁一只眼闭一只眼。

如此看来,大弗朗茨的生活不正是大多数人向往的理想生活吗?一定的社会地位和经济保障,还有大把的业余时间可以从事自己的爱好,周围是呵护他宽容他的家人、朋友和上司。对于生活,他还能抱怨什么呢?

可是,正如小弗朗茨是天生的乐观派,大弗朗茨是个天生的悲观主义者。他的早期小说简直就是现代“社畜”的代言人。工作虽然出色,却不是他喜欢的,他的完美和细致又让他花费比别人更多的工夫来处理文件和信件。家里的日子也不好过。家人态度细微的变化,哪怕一句不经意的话,一个不起眼的动作,到了他眼中,耳朵里,就如山崩海啸般,他必须全力抵抗,抑或全力逃避。他最受不了的是父亲的唠叨和训诫。大弗朗茨的父亲小时候穷怕了,成年后对于自己辛苦打拼来的家业,总有忧患意识。无论对于家人还是店员,老父亲都爱强调他的“种种不易”。他既瞧不起儿子结交的波兰犹太艺术家,因为对方“又穷又脏”,又恨儿子总像个影子似的穿过客厅,把自己关在卧室,整夜鼓捣高中生才玩的“写字簿”,对家族商店和新办的石棉厂漠不关心。母亲的日程表也都是围着商店运营转的,虽然爱儿子,却始终不得其法,母子俩每天说的话“不超过20句”。在这样的家庭中生活,大弗朗茨怎么能不羡慕住在城市公园一带的富人区,从小无忧无虑、被父母姐妹宠爱的小弗朗茨呢?

幸运如小弗朗茨,又怎能知道将来的命运?即使得到了“德意志文化圈”的接纳,也不过是一种偶然,一种稀罕。从根本上而言,大弗朗茨和小弗朗茨是一类人:布拉格德语孤岛上的写作者。他俩都处在恶劣的语言环境中:不仅被捷克语和斯拉夫文化所包围,更是处于从未消停的反犹太主义和日益喧嚣的德国民族主义的漩涡中。中西欧犹太人几代以来竭力接近和融入德奥主流文化,他们以说写德语和喜爱德奥文学艺术为荣,但从根本上,他们日日操持的却是一种“敌人的语言”,即使掌握得再娴熟,再天衣无缝,都是一种“异化”的和危险的语言,而不是下意识地,流淌在他们自身血液里的语言。过了一些年后,德语变成屠夫的语言,杀向寄生于其中的他们。

而1910年代的大弗朗茨,却早已领悟用德语写作的命运。德语对于他,就如同寄宿的旅馆一般,永远不能成为真正的家园,他只能从贫穷的东欧犹太人那里去寻找犹太民族性,寻找那种纯真和热烈的情感。而小弗朗茨还将继续在他的博爱思想、世界主义和德意志浪漫主义文学的余波里继续沉浸二十年左右,连他的痛苦也是浪漫的,激昂的,充满希望的。他会写下《致读者》这样的诗歌,憧憬着人间博爱和世界大同:“哦,你哦,我唯一的心愿就是与你结缘/ 不管你是黑人,杂技演员,还是母亲羽翼下的孩子……哦,但愿有一天/ 弟兄们,让我们紧紧相拥!”

所以,当某一天,他俩共同的好友布罗德在小弗朗茨面前朗诵大弗朗茨的作品片段时,小弗朗茨的第一反应是,德国人不会喜欢“这种布拉格德语的秘密文风”,他预言大弗朗茨的作品绝对不会越过波西米亚的边界,传到德意志帝国去,这让兴冲冲而来的布罗德非常不高兴。但布罗德凭着天生的热心肠和“公共导师”的责任感,为大弗朗茨成功联系了出版商,于是大弗朗茨正式出版了第一本短篇作品集《观察》,只有薄薄八十多页,且用的是最大号字体。大弗朗茨给小弗朗茨寄去了一本,并在扉页上写下: “大弗朗茨致小弗朗茨”。

小弗朗茨无法预见,大弗朗茨这些不起眼的作品,还有他抽屉里的书信和手稿日后将得到世界级的关注,人们会像着了魔一样研究他的每一个句子每一个词语。大弗朗茨是一个预言家,他在作品里预言了极权主义和反犹太主义施加于犹太民族的种种最终将演变成大屠杀,他预言了机器时代和现代生产线对人的异化,他预言了现代性的恐怖逐渐生成的每一个细节。大弗朗茨笔下那些不明所以,细节却无比精确的梦魇般的情景将在欧洲的大地上一一上演。小弗朗茨自然也无法预知,1933年的一天,他的命运将急转直下,他被普鲁士艺术科学学院开除,他的书被焚烧。小弗朗茨踏上了逃亡之路。1945年他因心力衰竭客死美国好莱坞。

而大弗朗茨的生命停留在了1924年,一生才短短41年,这是他的不幸,也是他的幸运:他躲过了被送去集中营的厄运,而他的妹妹们和生命最后的爱人密莱娜都死在了纳粹集中营。大弗朗茨的最后岁月是在柏林一家疗养院里度过的。严重的肺病导致他无法进食,他真的成了自己笔下的“饥饿艺术家”。大弗朗茨饿得奄奄一息之际,小弗朗茨去柏林探望了他,并带去了自己新写的一部小说。据说,大弗朗茨临终之际,手里紧紧攥着的一本书,就是小弗朗茨赠送他的《威尔第——一部关于歌剧的小说》。倘若布罗德知道这件事,也许又会妒忌得发狂,就像许多年前,卡尔·克劳斯在《火炬》上刊出小弗朗茨的诗歌,也曾让布罗德怒火中烧一样,毕竟布罗德认为,他才是小弗朗茨的引路人,正如他也坚信,他才是大弗朗茨最亲密的朋友。

世间的友情,虽然不像爱情那样受荷尔蒙的控制而瞬息万变,却也是极其微妙的,尤其是作家之间的友情。最可信任、最能托付的朋友,却未必是心中最喜欢、最欣赏的那一位。大弗朗茨深爱小弗朗茨的纯粹、可爱、热烈。而小弗朗茨喜欢大弗朗茨什么呢?也许是大弗朗茨惊人的毅力、和善幽默又幽深如井的个性,他后来的写作也有意无意地模仿大弗朗茨的“秘密文风”。也许,小弗朗茨会在有生之年,偶尔回想起1909年,他们三人曾结伴在波西米亚的乡村度过了一个亲近自然的周末:数小时徒步穿越波西米亚的森林,再接着数小时裸泳。大弗朗茨看着瘦弱,却是个长途跋涉爱好者和游泳健将。那时,娇生惯养的胖小子小弗朗茨还没有参加高中毕业考试,他的体力远不及大弗朗茨,回到家就病倒了,严重晒伤,并发了几天高烧。

大弗朗茨和小弗朗茨的往事讲到这儿,想必读者们早已猜出大弗朗茨是谁了。明年七月,我们将迎来弗朗茨·卡夫卡诞辰140周年。而小弗朗茨便是弗朗茨·韦尔弗(Franz Werfel),是大弗朗茨书信和日记里时不时提到的W.。大弗朗茨在世时万万想不到,他一向卑微低调地看待自身,也从不在意读者的反应,恨不得将自己写的东西统统销毁,死后却受到无数读者和学者的喜爱和崇拜,其程度远超他当年所羡慕的小弗朗茨。也许,这就是文学世界的独特性和不可预知性。

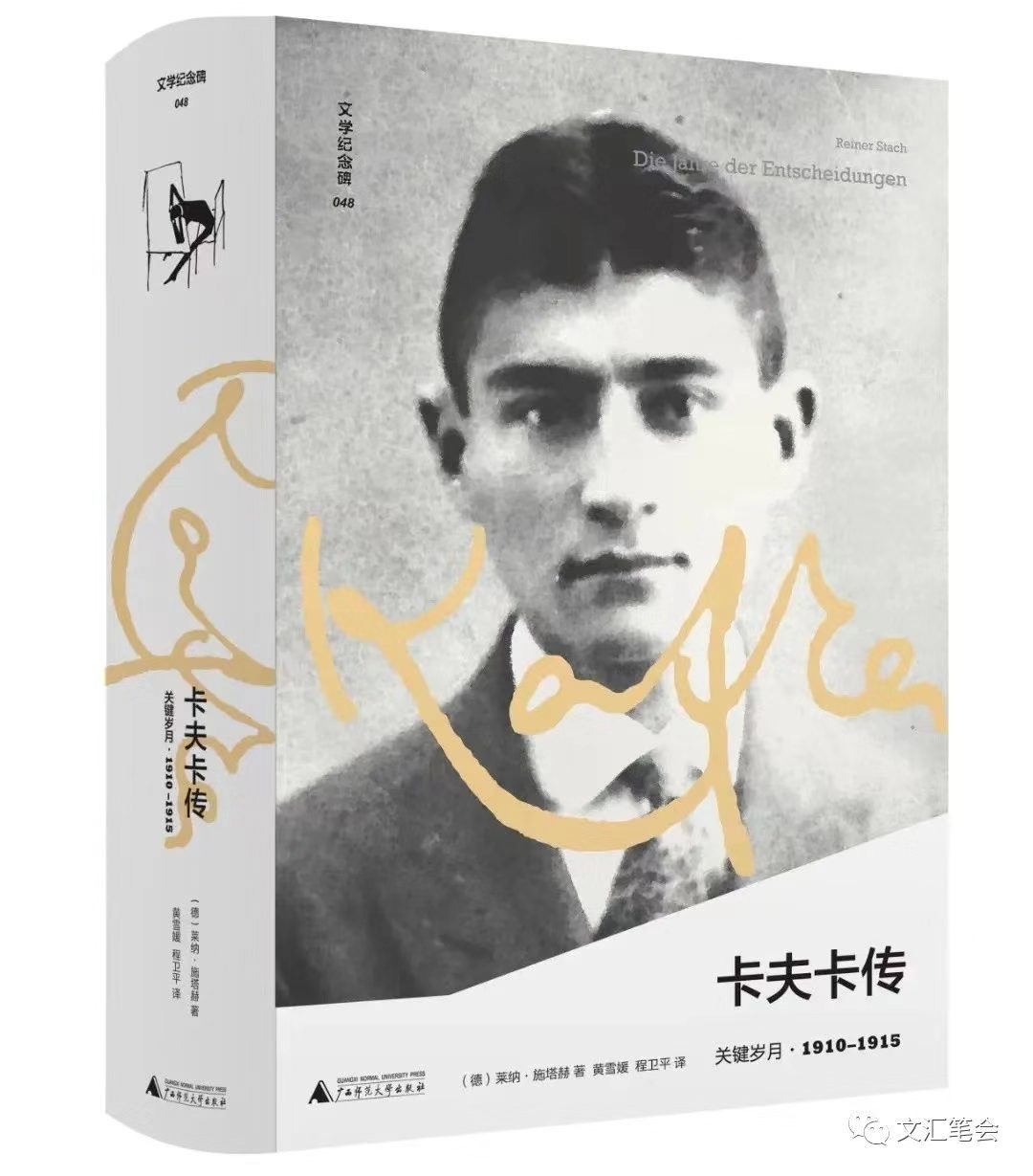

施塔赫《卡夫卡传:关键岁月》中文版于2022年4月面世。本文作者为译者之一

作者:黄雪媛

编辑:谢 娟

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。