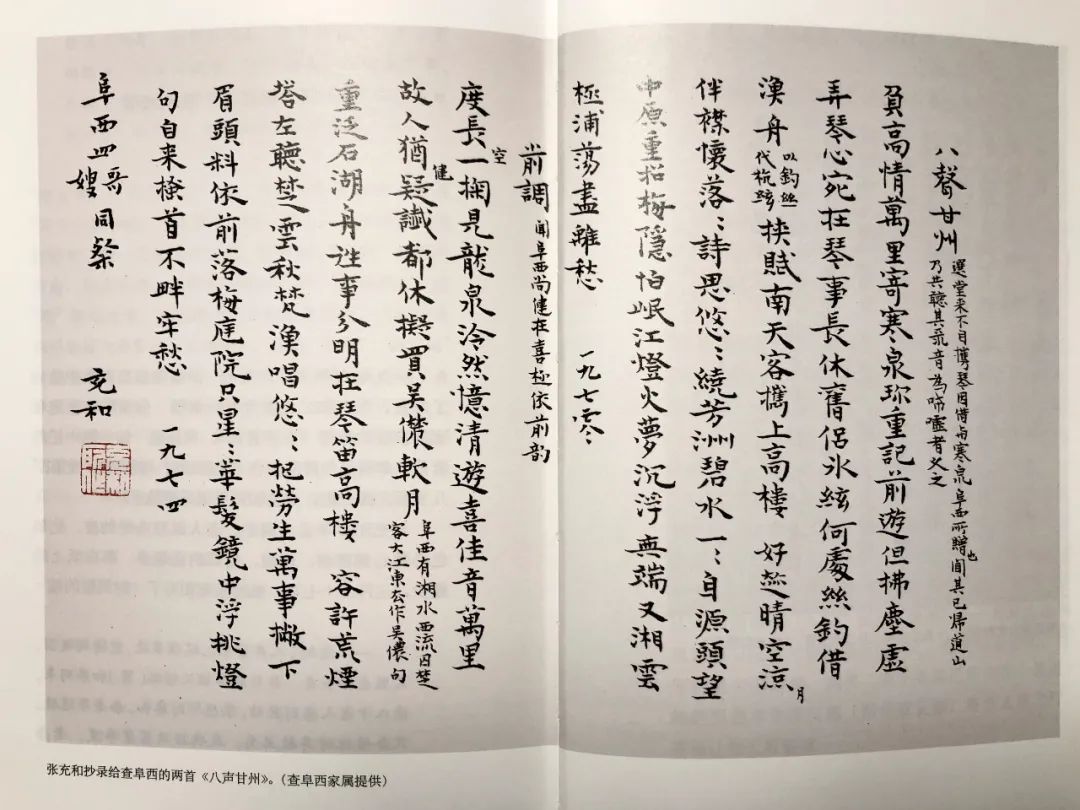

《往事分明在,琴笛高楼》(严晓星著,中华书局,2021年6月第一版),基于查阜西送给张充和的结婚礼物“寒泉”宋琴(参见白谦慎《故事与历史》),与张充和赠予查阜西的三首《八声甘州》(参见下图),佐以大量文字、照片、手稿等史料,弹奏了两个人和一群人的命运交响曲。我与作者相识已近廿年,编辑老师命以书评,自知难免在友谊的天平上有所倾斜。既如此,索性开头就揭明它的好处:史料丰富、文字简净、态度平允——写这一类的书,实在都应当做到,但自来揽瓷器活儿的多,有金刚钻的少,反倒格外可贵了。

作者从查氏家属、张氏亲眷处及学生获得了诸多第一手材料,包括日记与采访记录;四方友朋也为他提供了不少史料,网络又帮人拾起星散各处的故纸残编,遂使此书具有坚实的基础,让两个人的剪影,化作了许多张姿态各异的群像。有十分材料,究竟该写几分话?既要看描述的对象,也视乎每一位写作者的秉性与尺度感。考虑到本书谈及的世事与人情,多陈述,少感慨,有时甚至利用图注,引而不发,便是以其少许,对人多多许。因为含蓄原是那一代人容易欣赏的美德。

史料多,裁剪问题便值得讨论。讲故事当然是必须,材料的释证又当如何?若稍稍从写法上留心,便可见出那一张琴与三首词在全文里占据关键的地位。琴上的字,修琴的人,都考得清清楚楚;词的版本,字句的歧异,也一一厘清。讲琴的历史,当然是因为查先生在这传统之中,又竭半生之力赓续它。讲词的改作,则是因为亲近中国文学传统的人愿意相信,创作者会反复修改他珍视的作品;而“修改”,也就是对本事的一再追怀。

今昔的鸿沟最难逾越,文献再足徵,一百年间的世态人情毕竟要变化,“他们”和“我们”,终究是盈盈一水间。假若部分相信历史也是一种文学,就得接受叙述带有演绎的成分。大家不一定都认同这一点,更未必因此多抱一分审慎的意识,而作者显然非常小心。凡涉及往事与友人的地方,尽量引述当事人的意见。譬如张充和说,“我抗战经过的地方最喜欢昆明”,“他这个人很可爱”;查阜西读到《八声甘州》,回信云“来书已几度回环阅读”,等等。即便这两位早已住进了当代的文化史,而琴与词的故事又十分可感,他也十分矜惜抒情的笔墨,没有放声大唱友谊地久天长。其实,“把故事写出来”这件事本身,就是对这个故事最好的赞美了;附上一册张充和写给查阜西的《长生殿·弹词》曲谱,更像一种隐喻,要让此间此时的袅袅曲韵,回应昔日彼邦的泠泠弦声。

查阜西(1895-1976)

一味捧前贤,便成为帮闲。不把“他们”架起来当偶像,至少有两重妙处。一则,这令人相信,朴素美好的情感,不必都赖书画江山诗酒花而传。世异时移到如今,它们依然能唤起普通人的共鸣。二则,这又让人承认,书画江山诗酒花的终究有着不可磨灭的光辉。动辄标榜“最后的闺秀”,“最后的士大夫”,徒然令前人含冤、今人气短。毕竟,这光辉闪烁一天,追光者便行进一天。

我也想学作者引而不发,不过格于文体,自知不能。书中引到汪曾祺的几段散文,倒使我想起他写过的一句话。便移来为本文取个题目吧——“这个好,格比土豆高”。

作者:陆蓓容

编辑:安 迪、钱雨彤

责任编辑:舒 明

来源:文汇笔会

*文汇独家稿件,转载请注明出处。