郑逸梅先生在书房写作

2019年12月3日早上,上班途中欣见“文汇笔会”微信公众号当天刚发布罗青先生的《“灰”中有“锦” 八破不破——为海派绘画大师杨渭泉翻案》一文,快速浏览了一遍。到了办公室我又静心认真阅读。这篇文章使我对“锦灰堆”这种国画样式有了较全面的了解,说获益良多,决非虚语。

罗文之所以会使我兴趣盎然地阅读,要细说原因还是蛮多的。先说文章标题,可谓巧思妙得,雅俗兼备,非常抢眼——“‘灰’中有‘锦’”,马上使我联想到王世襄先生所著《锦灰堆》一书。二是对陌生的所谓海派绘画大师杨渭泉怀有好奇心。我虽不治艺术史,但因工作之故,对从晚清民初到当下海派绘画的各位大师还是有所了解的,突然冒出一个长期蒙冤而尘封的新大师,自然很想知道他究竟为何方神仙。三是这“翻案”一词,因关涉百年海上画派,兹事非小,自然非看不可。

再说文章内容,一看就让我欲罢不能,因为文章一开头就提到了杨渭泉“百年奇冤”的制造者郑逸梅先生。郑逸老(1895—1992)生前是上海市文史研究馆馆员,从1980年代中到他1992年去世,我因是文史馆安排给他的联络员,再加上我编辑《上海文史》,故与他一直保持着密切联系。他的文章和书,读过不少。他的道德文章,我佩服得五体投地。对罗文说的“郑代笔”郑达甫其人,我印象中这个名字也并不陌生,像是上海文史馆已故馆员。

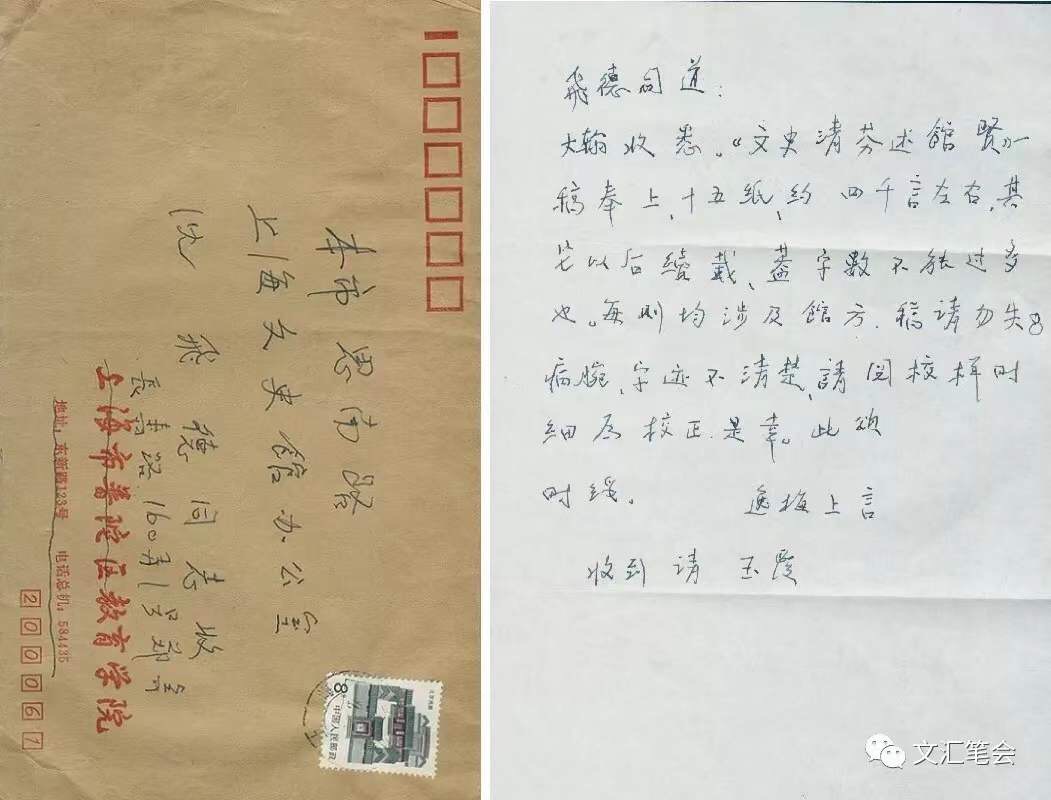

郑逸梅先生1989年致本文作者信

读罗文,我的感觉是由喜而惊,继而生疑。疑问之一,郑达甫是否杨渭泉的代笔?之二是文史掌故专家郑逸梅先生真的诬枉杨渭泉了吗?他的那篇《杨渭泉“锦灰堆”的代笔人》行世后怎么会生出那么大的威力,竟会使“杨家锦灰堆八破图”对中国近代艺术史的贡献灰飞烟灭?

我当即从书橱里拿出《馆员名录——上海市文史研究馆六十年1953—2013》(上海市文史研究馆编),寻找郑达甫。事实证明我的记忆不错。关于郑达甫,名录是这么介绍的:“郑达甫(1891—1965){180—1956036}别名孝纲、佐宸,浙江镇海人。曾任镇海辅德小学、普益学校教员,镇海县政府书记,后专事绘画,擅长国画。上世纪三四十年代沪上流行的‘锦灰堆’之作,大多出于其手笔。”我知道文史馆的这本名录编写的经过,也曾参与其事,该书的资料来源都是依据馆员本人的档案材料,是第一手的,也可以说是有权威性的。这段郑氏简介,赫然写明其代笔“锦灰堆”确有其事。真是那样,郑逸老所写《杨渭泉“锦灰堆”的代笔人》所讲内容也非“戏说”故事了。

我读郑逸老不足千字的“代笔人”全文,感觉其文充其量是篇述事记人的文史掌故,不至于如罗青先生所说的“讽刺攻讦”。何况我了解的事实决非罗文所说,我若视而不见,沉默不语,使郑逸梅先生枉背抹杀杨渭泉父子杰出艺术贡献的恶名,于心不安。因此,我应该为郑逸梅先生说几句公道话。

要解决我的疑问,还是要进一步从郑达甫其人着手。

“馆员名录”显示,郑达甫1956年受聘为上海市文史馆馆员,是第180位馆员,与他同批入馆的有丁悚、马公愚、王个簃、朱屺瞻、吴湖帆、陆小曼等45人;他的卒年是1965年(11月7日),而非罗文说的1956年。知悉郑达甫的别名孝纲、佐宸很重要,这样就可以避免把落款郑孝纲或郑佐宸的作品误为“锦灰堆”的第二代画手了。

上海市文史馆已故馆员郑达甫先生

郑达甫进文史馆的确切时间是1956年4月1日。上海市文史馆成立于1953年6月,其时聘任馆员的基本条件是“文、老、穷”,或“文、老、名”,概言之就是聘任的对象需要年高德劭,有社会影响,生活有困难的文化老人。馆员在聘任前,有关部门按例要派员到拟受聘人士居住地的公安局或派出所作全面的情况调查,填写“上海市社会失(无)业高级知识分子调查表”,作为选聘馆员资格审查的重要依据。郑达甫在入馆后的次月亲笔填写“馆员情况调查表”。同年7月文史馆在组织外调与馆员本人提供信息的基础上,再制定“馆员人事记录卡”。档案材料显示:郑达甫66岁,家庭成分是小资渔民,出身小学教员,籍贯为浙江省镇海县,身体健康,曾用名为孝纲、佐宸。特长是国画(锦灰堆)。曾就读宁波第四中学,于1910年高中毕业后,从1911年起先后在启蒙小学、辅德小学当教员,1913-1915年在镇海城内僧立普益学校当教员,1915-1916年任化东一校教员,1917-1919年在镇海县政府任书记,1919-1949年在上海鬻画为生,从1952年起在居住地昆明村居委会从事里弄文教工作。关于解放后表现,说他“52年后一贯积极搞里弄工作,现任宣教主任,各项运动都表现积极”。1954年他特别活跃,春节时画了一幅“锦灰堆”敬赠毛主席,获得中央有关部门复信致谢。他特意将此信配装镜框挂起来。同年他在大观园与海上书画名家熊松泉、谢之光、钱化佛等举办九友画展。他还兴致勃勃画了三幅画参加全国美术作品展览,但都未能入选,“因画题太左而退回”。因他的作品不合时代需要,画作没有市场,妻子钱氏又是家庭主妇,家庭收入只有每月救济金9元,加上郑在居委会工作每月津贴8元,一共仅17元维持生活。他受聘馆员后,每月的薪额是50元,一下子改变了生活窘迫状况。令我感兴趣的是,情况调查中关于他的专长和工作经历,两处都谈及了杨渭泉,一是“郑过去18年中的作品,由杨渭泉得名”;二是说到郑1918年来沪后,“1919年在杨渭泉手下作画,拆账生活18年。1938年起自由画画”。由此看来,郑达甫为杨渭泉代笔“锦灰堆”,记录在案,并非什么完全不为人知的秘密,郑逸老的“代笔人”一文对郑达甫的生平介绍,比较全面、翔实,基本准确,绝非信手拈来的道听途说,称之“戏说”故事是难以成立的。

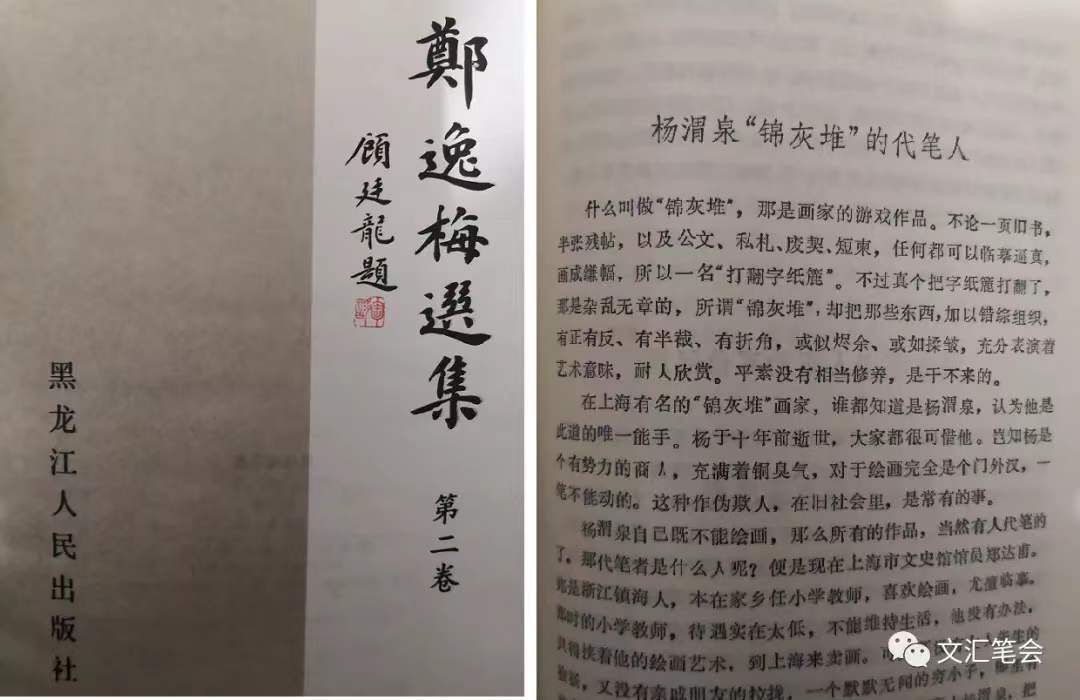

细读郑逸老的“代笔人”一文,从“在上海有名的‘锦灰堆’画家,谁都知道是杨渭泉,认为他是此道的唯一能手。杨于十年前逝世,大家都很可惜他”,以及“杨渭泉自己既不能绘画,那么所有的作品,当然有人代笔的了。那代笔人是什么人呢?便是现在的上海市文史馆馆员郑达甫”来分析看,此文约写于1960年前后。此文收录在郑逸老《清娱漫笔》一书,于1984年7月才由上海书店出版,其时距文章写成已二十多年了。不知该文当初是否发表以及刊于何处?郑达甫是否读到过,看到了又作何反应?我无从查知。

郑逸梅《杨渭泉“锦灰堆”的代笔人》收入《郑逸梅选集》第二卷

无独有偶,1964年4月,同为上海市文史馆馆员的黄中(1892—1975)先生写了篇题为《不会作画的“画家”》的文史资料。该文内容与郑逸老的“代笔人”文可谓异曲同工,因未曾公开发表过,我以为它对澄清“代笔人”案提供了重要佐证,故引录如下:

本馆馆员郑达甫老先生擅长画“锦灰堆”。他画了自己也数不清的许多作品,但没有享过名。靠他的作品享名的是另外一人,姓杨,名渭泉。

郑先生年轻时,因避仇逃到上海,人地生疏,难以生活,经人介绍,当了杨渭泉的雇佣画师。杨渭泉把他养在家里,每月给他五十元雇佣费,要他天天作画。画好后,不许他署上自己的姓名,而由杨渭泉顶名盖章,拿出去卖钱或送人,作为在社交场中的活动工具。杨渭泉因此名利双收,成为专画“锦灰堆”的“画家”。

郑先生等于被雇佣的奴隶,行动没有自由,非得杨渭泉的准许,不得私自出外,更不许他泄露秘密,否则以停雇威胁。郑先生为了一家的生活,只能忍受这些严酷的条件,整天埋头作画。

杨渭泉有的是钱,所有“锦灰堆”需要的画材,都能设法供给。因此郑先生画的“锦灰堆”,内容丰富,幅幅不同。如果需要的题材,杨渭泉也设法弄到,非要郑先生去观摩不可时,也只能由杨渭泉陪同坐了自备汽车同去,不许郑先生单独行动。

黄中先生在文中还谈及郑达甫因画惯“锦灰堆”的技法,曾制造出能以假乱真的假文凭。当然,郑达甫造假文凭的活,也是由他的雇主杨渭泉一手安排的。据黄文披露,在1927年白色恐怖时期,上海有杨虎、陈群两个反共刽子手,其中陈群因铨叙的需要,由杨渭泉经手,安排郑达甫给陈群伪造一张日本明治大学的毕业证书,允诺给郑50元作为报酬。郑达甫把别人的明治大学的毕业文凭作为蓝本,凭着高超的技能巧妙地处理好“明治大学”四字的“水印”,和原有的“水印”相比丝毫不走样。事后,郑达甫获得了难得的意外收入50元,但杨渭泉所得的酬劳要多得多。

黄中是与郑达甫同年进上海文史馆的,“馆员名录”这样介绍他:“别名一华,上海宝山人。日本东京大学政治科肄业。曾任宝山小学教员,曾参加淞沪光复运动,后任大陆书局、金屋书店编辑,自办芳草书店,印行文艺书籍。内政部警政局科员,中国航空公司办事员。”他积极响应周总理希望历史老人多写文史资料“存史资政”的号召,为文史馆写了多篇文史资料。对于写郑达甫代画“锦灰堆”,他在文末坦然说明了资料的来源和写作初衷:“郑先生进馆后,初还顾虑,不敢谈出来。1958年馆里整风,我作私人访问时,他才给我谈出了如上所述。不知他写过这些经过没有?如果没有写过,我就写了这篇东西,请他去补正吧!”

那郑达甫对黄中的文章补正了吗?很遗憾的是,不仅没有,而且我以为他连这篇文章也没有见到——黄中的这篇文章因不符合文史资料的要求,结果被归入郑达甫的档案中了。当时负责史料工作的同志把文章交给负责档案工作的杨肇业,并明确告知这是陶菊隐副馆长、办公室苏峰主任的指示,还补充说:“黄中先生作为‘史料’送来。不合要求。”我为了解那时文史馆对黄中文章处理的具体情况,向今年已88岁的杨肇业先生求教,他一听我谈起郑达甫和黄中的文章,马上就想起了这桩半个世纪前的工作往事,对郑达甫印象深刻,说郑是画“锦灰堆”的。据他见告,他是1961年3月6日到文史馆工作的,告诉他把黄中文章放入郑达甫档案的人叫陈丙一。陈当时负责文史资料工作,对馆员提交的史料稿件组织审读,杨肇业是按照陈丙一的要求处理黄中文章的。他只知黄中文章“不合要求”,至于究竟是什么原因,他不清楚,也没去想过。那个时候,郑达甫不大来文史馆参加活动。

如今,我面对在郑达甫档案中长期沉睡的黄中文章,深感世事多变,感慨万分。我想,倘若当年文史馆的工作人员能依照黄中写文章的初衷,去请郑达甫核对或补充,那就不会让我们生不见郑达甫本人对自己艺术生涯的回忆文字的遗憾了。

行文至此,我想说,翻案并非禁忌,历史研究是常在不断翻案中获得突破性成果,但翻案应有充足的证据,在证据不甚充足的情况下,也不是不可生翻案之念。归根结底,翻案须基于事实,千万不要把话说满了,说过了,甚至于“无中生有”,以至旧案未翻,又制造出新的冤案。在我看来,罗青先生为杨渭泉的翻案文章,就有这样的问题。但愿拙文所谈,能为罗青先生关于近代上海的“锦灰堆”创作历史和杨渭泉父子的深入研究,提供一些有益的资料。

2019年12月15日

作者:沈飞德

编辑:谢 娟

*文汇独家稿件,转载请注明出处。