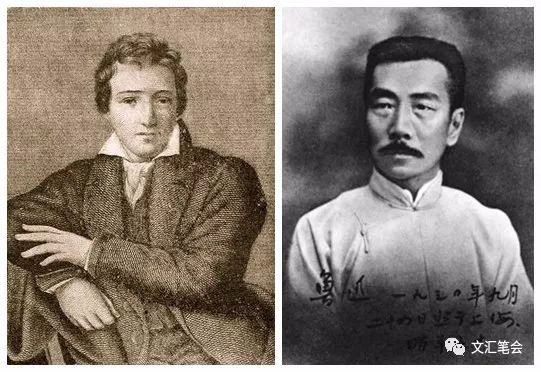

德国诗人海涅,20世纪初就被介绍到中国,鲁迅也是中国最早关注海涅的人之一,鲁迅虽然与海涅相差了86岁,但是他们的精神联系是很密切的,从思想方法到文风,有很多共同点,他们在各自国家的地位,也是很相似的:都以诗人和战士为人所崇敬。但是鲁迅对海涅的态度却经历了一个颇耐人寻味的过程。

关注与翻译

1914年2月,周作人在上海《中华小说界》上发表《艺文杂话》一文,里面引用了“伯兄”即鲁迅用“离骚体”翻译的海涅两首诗。据研究认为,这是中国最早的海涅作品译本。因为同年出版的应溥泉《德诗汉译》一书,里面收海涅《俘虏忠愤》(今译《近卫兵》)一诗,要稍晚一些。但其实,鲁迅翻译这两首诗的时间,恐怕要追溯到日本时期。周作人是说鲁迅“尝”译,也就是以前译的。他们是1906年在日本一块搞翻译,还编成《域外小说集》两册,只是那里面并没有海涅作品。这两首诗,说不定就是那时候翻译的呢。当时鲁迅还买过不少德文书,里面有《德国文学史》《德国诗学》,里面都谈到海涅。

不过鲁迅的翻译能不能说是中国最早,还不好说。其实1901年辜鸿铭就在其英文著作《尊王篇》引用了海涅长诗《德国,一个冬天的童话》中的两段诗。之后,鲁迅、胡适、郭沫若等陆续有所译介,到1920年代形成第一个译介高潮,但多为散篇诗作。1928年冯至翻译了《哈尔茨山游记》,开始出现整本书翻译,海涅成为中国文学界关注的德国文学重要代表之一,热度仅次于歌德。

在鲁迅藏书中,有多种海涅著作,包括德文版《海涅十三卷集》《歌之书》,日文版《海涅诗集》,中文版《海涅最著名的爱诗》和冯至翻译的《哈尔茨山游记》,另外还有德国人威廉·霍扎摩尔的《亨利希·海涅》,日本人舟木重信等人的《海涅研究》。

鲁迅还在自己主编的刊物《莽原》上发表海涅作品。后来在上海编辑《译文》月刊,也曾刊登海涅的《吉诃德先生》一文。

误读也并不意味着否定

这是有点吊诡的。按说鲁迅早就关注、收藏、翻译海涅。但1930年3月鲁迅在中国左翼作家联盟成立大会上演讲,其中谈到海涅,却是语带讥讽。他说:“从前海涅以为诗人最高贵,而上帝最公平,诗人在死后,便到上帝那里去,围着上帝坐着,上帝请他吃糖果。在现在,上帝请吃糖果的事,是当然无人相信的了,但以为诗人或文学家,现在为劳动大众革命,将来革命成功,劳动阶级一定从丰报酬,特别优待。请他坐特等车,吃特等饭,或者劳动者捧着牛油面包来献他,说:‘我们的诗人,请用吧!’这也是不正确的”,因为这是不现实的,“劳动阶级决无特别例外地优待诗人或文学家的义务”。

鲁迅在这里谈到海涅,似乎是带着否定的意味的。但其中看来有些误解。鲁迅所引海涅这段话,在海涅的诗集《还乡集》第66首中是这样的:“我梦见我自己做了上帝,昂然地高坐在天堂,天使们环绕在我身旁,不绝地称赞着我的诗章。我在吃糕饼、糖果,喝着酒,和天使们一起欢宴,我享受着这些珍品,却无须破费一个小钱。”鲁迅说诗人幻想死后上天堂围着上帝吃糖果,但是海涅却说梦见自己成了上帝,天使们围着他。其情景跟鲁迅说的完全不同。看来是鲁迅依据的版本有误,或者就是鲁迅误读了。不过也难怪:梦见自己上天堂见到上帝,这合乎常情;而梦见自己成为上帝,则似乎不合常情。或许鲁迅的误解即由此而来?

其实1929年鲁迅在一次演讲中已经提到海涅这个说法,虽或是误读,看来也已非三天两天了。不能否认,海涅确实认为诗人是高贵的,而鲁迅则告诫青年作家不要这样想。但两者的话语情境是截然不同的。鲁迅也并不意味着否定海涅,而是借来告诫中国当时的文学青年。

晚年高度认同

1933年,鲁迅从日本高冲阳造编辑的《海涅研究》中,选取翻译了德国人O.毗哈的《海涅与革命》。

鲁迅翻译这篇文章,表明他对海涅的看法的变化。毗哈的文章首先指出,海涅跟马克思和恩格斯关系密切,因此直到死后很久,他一直被“卑劣汉和反动者们”攻击,因为海涅“射着了他们那躲着的正身”。这正有如在说鲁迅。鲁迅虽然还活着,可是他的处境,与海涅十分相似。因为他对于黑暗社会的抨击,使得对手一刻也没有停止对他的打压和抹黑。毗哈文章引用恩格斯对海涅的评论,指出他的诗是属于人类所有诗文中的最大作品的。他不是自觉的社会主义者,甚至不是彻底的无神论者,但他是不屈不挠的革命者,是为被压迫阶级的勇敢战斗的先驱,是当时眼光最远大的诗人。毗哈甚至披露了德意志联邦政府1835年12月10日的决议,里面就说要“所有联邦政府之协力”,用“任意之法律手段”对以海涅为首的文学派著作“加意处置”,而其罪名是“用可以接近所有读者阶级之美文学的著作,以大胆无匹之方法”,攻击基督教,“贬黜既成社会之诸关系,破坏一切法律秩序之础柱之努力”。这些表述,与1930年代中国当局在查禁鲁迅和左翼文学时的说法,如出一辙。

鲁迅翻译这篇文章,最主要的目的,是强调指出海涅作为战士的一面,纠正当时人们普遍把他作为浪漫诗人甚至情诗作家看待的流弊。在《译后记》里,鲁迅指出三点:“(一)一向被我们看作恋爱诗人的海纳,还有革命的一面;(二)德国对于文学的压迫,向来就没有放松过,寇尔兹和希特拉(希特勒),只是末期的变本加厉的人;(三)但海纳还是永久存在,而且更加灿烂,而那时官准的一群‘作者’却连姓名也‘在没有记起之前,就已忘却了’。”这表明了鲁迅对海涅的高度认同和深切理解。

1936年春天,鲁迅的弟子曹白因为刻了苏联卢那察尔斯基的木刻像,遭受了国民党当局的无端逮捕和关押。曹白出狱后,把自己的经历告诉了鲁迅,鲁迅义愤难平,写了《写于深夜里》一文予以揭露,其中两次用“一个童话”为小标题,揭露和抨击军警荒诞不经和惨无人道的残暴“审判”,意思是“非人间的遭遇”,读来撼人心魄。借用“童话”这个灵感,就是来自海涅《德国,一个冬天的童话》的寓意。这说明,鲁迅越来越认同海涅。

晚年海涅在《卢苔齐娅》的序言中说:“这样的陈旧的社会,这是早被裁判,早被判决了的。这样的东西,随便办了就是!这陈旧的世界,应该打得粉碎!在这世界上,纯洁灭,私欲盛,人们在使人们挨饿!虚伪和奸邪做着窠的这白色坟墓,要从头到底都打烂它!”这段话,与鲁迅有一段话出奇地相似:“我们目下的当务之急,是:一要生存,二要温饱,三要发展。苟有阻碍这前途者,无论是古是今,是人是鬼,是《三坟》《五典》,百宋千元,天球河图,金人玉佛,祖传丸散,秘制膏丹,全都踏倒他。”鲁迅又说过:“世上如果还有真要活下去的人们,就先该敢说,敢笑,敢哭,敢怒,敢骂,敢打,在这可诅咒的地方击退了可诅咒的时代!”这又足以为海涅的话做注解。海涅似乎是鲁迅心中的镜子,他从他身上照见了自己。

作者:王锡荣

编辑:王秋童

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。