■ 一个世纪后坐在档案馆翻阅蓝曼日记,想不到他在哈佛漫长的梵文教研历史和眼前的疫情倏地连在了一起。虽然蓝曼并没有直接记载此时此间的疫情,但是百年前的记载一下子回响在今天康桥寂静的街市和哈佛园内紧闭的教学楼和图书馆。

斯坦因(Aurel Stein)的第四次探险计划一直苦于经费短缺而难以动身,直到1929年夏天才有转机。这得助于两位波士顿人士,一商一文。商人凯勒(Carl T.Keller)和斯坦因结识、交往的来龙去脉,我曾在去年写的《从中亚古道到新大陆》一文(刊《文汇学人》2019.7.26、8.9、8.23)做过叙述,而文人则是哈佛大学威尔士梵文教授查尔斯·蓝曼(Charles Rockwell Lanman,1850—1941)。文中有关蓝曼和斯坦因半个世纪的学友之交寥寥数笔,意犹未尽。冬末,中国和欧洲多国疫情泛滥。隔着大洋,暂且安然无恙,是“躲进小楼成一统”的好时候,于是让学校档案馆调出蓝曼日记。档案馆的阅览室内,读者寥寥无几,各自埋头翻阅,落针可闻。数十册蓝曼日记已整整齐齐摆放在馆内推车上,挨着书桌待阅。寂静中,偶尔咳上两声得使劲用胳膊肘捂住,镇住发痒的喉咙。

蓝曼留在身后的日记跨19世纪下半叶和20世纪上半叶。70来册日记本,除了岁月的磨损和留痕,一本本依然齐整无缺。最早的一本记于1863年,距今足有一个半世纪。1880年之前的本子大小、封面色彩不一,但是之后用的全是当时康桥日记本公司出产的清一色黑封皮本子。正如我所期望的,蓝曼1929年末的日记里载有斯坦因来访哈佛和波士顿的详情,包括斯坦因准备到哈佛大学和波士顿时和蓝曼的通信记录,还有斯坦因来访每一天的活动安排。蓝曼的这一段日记既填上了拙文留下的空白,又避免孤证不立、以偏概全之嫌。之后,按捺不住好奇心,我开始翻阅1929年之前蓝曼前往德国求学和来哈佛教梵文的记录。这位老先生漫长的梵文教研生涯和趣闻轶事,一幕幕,展现在陈旧纸张上的字里行间。

蓝曼的日记本

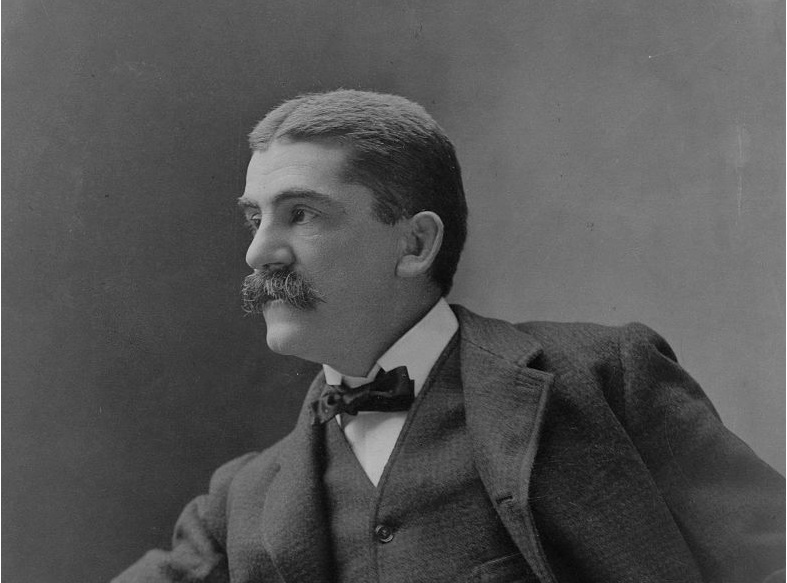

蓝曼在康州诺威奇镇(Norwich,Connecticut)长大,17岁进耶鲁大学,专攻希腊文和梵文,师从美国最早的梵文学者惠特尼(William D.Whitney,1827—1894)。蓝曼取得博士学位后,前往德国柏林、图宾根和莱比锡游学进修,从1873年到1876年间,拜阿尔布雷希特·韦伯(Albrecht Friedrich Weber,1825—1901)、罗斯(Rudolph von Roth,1821—1895)等梵文和印度语文学大师为师,而斯坦因和他的缘分和交情与这段经历不可分。

蓝曼回美不久,即受老乡、刚创办的霍普金斯大学校长丹尼尔·吉尔曼(Daniel C.Gilman,1831—1908)之 邀,前往担任梵文教授。根据现任哈佛梵文教授迈克尔·魏策尔(Michael Witzel)介绍,1869年,哈佛校长艾略特(Charles William Eliot,1834—1926)有意请惠特尼来哈佛担任梵文教授,但是惠特尼宁愿留驻耶鲁。十年后,这一机会落到了蓝曼身上。

1880年5月20日,蓝曼从老家诺威奇镇来访康桥。那一天,艾略特校长通过修辞和演讲学教授弗朗西斯·查尔德(Francis James Child,1825—1896)和蓝曼取得联系。蓝曼在那天的日记里写道:“艾略特校长通过查尔德先生给我发来一张便条,通知说他非常希望见我一面。上午十点,我应约去了校长办公室。短短几分钟的工夫,我们就把事儿谈妥了。他要聘我为哈佛的梵文终身教授,年薪从三千开始,而且每七年有一年带半薪的学术假。”

经过几天同好友查尔德和亦师亦友的沃伦(Henry Clarke Warren,1854—1899)的悉 心咨询和反复斟酌,蓝曼决定接受哈佛的聘任。年方三十,蓝曼成为哈佛大学首任梵文教授,他自称哈佛学院里的“娃娃教授”。1880年秋,蓝曼从巴尔的摩搬迁至康桥,开始了他在哈佛半个世纪的学术生涯。

在蓝曼之前,梵文最早是和语文学一同从属于拉丁文科目,作为哈佛本科生的选修课,1872到1880年间由格林诺(James Bradstreet Greenough)执教。蓝曼来后,梵文专业的研究生项目才开始启动。这一项目先属于梵文和中古波斯语系,后来从属于印度和伊朗语言系,蓝曼担任该系的系主任。1902年这一系改名为印度语文系。出自亨利·威尔士(Henry Ware Wales,1818—1856)的捐赠,1903年开始,蓝曼的终身教职正式命名为威尔士梵文教授(Wales Professor of Sanskrit Studies),由蓝曼任至1926年荣休时。

蓝曼的书斋生活数十年如一日。除了教梵文、研究印度语文学和编辑他首创的《哈佛东方学系列》之外,他毕生倾心以往的就是划船。早在巴尔的摩,他就喜欢划船。来到康桥后,他更是享尽了查尔斯河上泛舟之乐。日记里,他总是记下开春第一桨。每年三月下旬的日记中反复出现以不同方式来表达一年里第一次下水的经历。不管是风和日丽,还是阴雨绵绵,只要节候适当,河面不结冰,他都要去河埠头,划上一程。一天,他写道:“今天正午下河,一口气划到了水城,再返回。阳光普照,特别过瘾。呆在船里那自由自在的感觉,真的给自己很大鼓舞。”还有一天,他记录:“今天坐在船里做了一个小时的笔记。呀,身在船内,才真觉得回到了本真。”

雪中的哈佛船坞。书斋生活之外,蓝曼倾心划船

到1920年,他已在哈佛教了整整40年的梵文。连他自己都说,当年的“娃娃教授”成了“一个资深却讨人嫌的老字号”,除了阿诺德植物园主任和树艺学教授萨金特(Charles Sprague Sargent,1841—1927,1879年开始任教授)之外,哈佛的“老字号”就他了,这么大年纪仍然不离讲坛。5月20日这一天对他意味深长,多年来他都会在这一天的日记留下一笔。他在1919年那一天的日记里写道:“39年前的今天,艾略特校长请我接受哈佛教授一职。”多少年来,他的梵文和巴利文课上,就座的学生往往屈指可数,多则六七个,少则两三位。初级班就在怀特纳图书馆大厦内三楼一角的教室(Widener A,后来成为梵文图书室)上,而高级班人更少,就在他家,位于校园附近伊尔文街区的法拉尔街(Farrar Street)。

1919—1920学年9月24日秋季开出梵文初级班第一堂课,蓝曼的班上来了六个学生,他喜出望外。他在那一天的日记里列下“六个颇有前途学生”的姓氏,其中一位是中国学生(Tschen),那就是陈寅恪。对陈寅恪那两年师从蓝曼求学的来龙去脉,首都师范大学林伟著《陈寅恪的哈佛经历与研习印度与文学的缘起》(发表于《世界哲学》2012年第一期)一文曾做过详细的阐述。

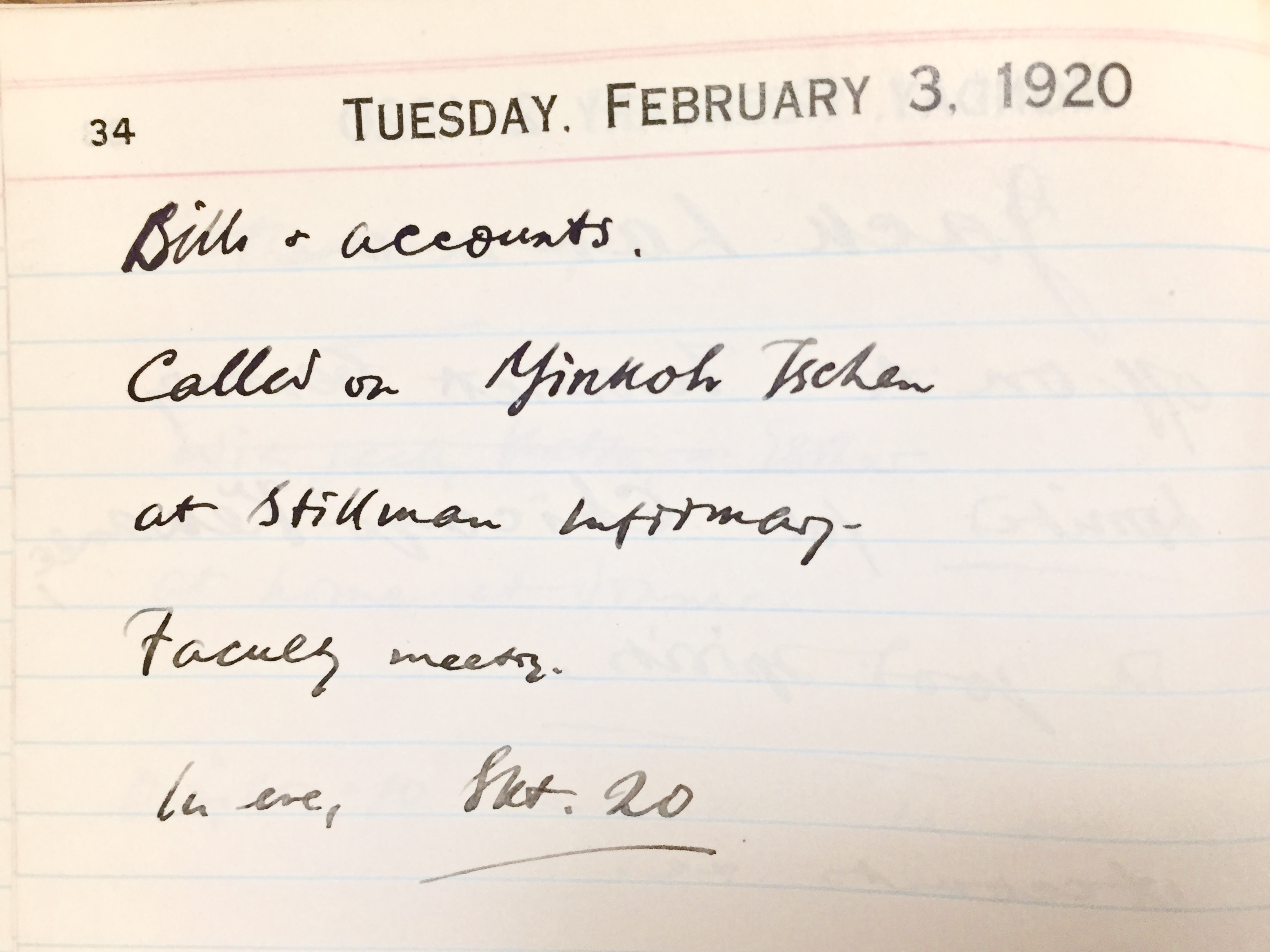

陈寅恪于1919年初抵达康桥,入秋开始上蓝曼的初级梵文课。入冬,蓝曼几次提到自己或是学生身体不适。读着我才恍然大悟,1918—1920年正是一个世纪前全球流感大爆发之时,波士顿是疫情非常严重的城市之一,不少学生染病住院。1920年2月3日,正值期末复习迎考,70岁的蓝曼老先生亲自前往哈佛大学医务室住院区,看望陈寅恪,晚上照常在家中上梵文课。两天后,除陈寅恪之外班上五个学生都在怀特纳三楼A教室应试。那两天可是怎样的天啊,新英格兰正值“一场22年来未遇的特大暴风雪”,12个小时内洒下一尺厚的积雪,每小时63英里的大风趁机肆虐,封堵了好多地区。老先生在冰天雪地里给陈寅恪往医院送试卷,但是学生已经出院了。等他再去学生的住处,才发现他已经搬家了。那一个冬天,陈寅恪和身边好几位中国学生染病,好在他们康复而幸免于难,而其中一位曹丽明不幸得肺炎病逝。

蓝曼1920年2月3日日记,记探访陈寅恪

蓝曼1920年2月3日日记,记探访陈寅恪

到了1920年秋季,陈寅恪已接着进了蓝曼的高级梵文课。他的班上只有三个学生:除陈寅恪外,还有一位乔治·德·罗列赫(George de Roerich,1902—1960)。蓝曼在1920年10月25日的日记里第一次提到:“今天一位叫罗列赫的俄国学生(难民),出现在课堂。”后来以翻译15世纪西藏佛教史《青史》而著名,难以想象他当年曾经就学哈佛,且与陈寅恪同窗于蓝曼的梵文课。蓝曼不久还帮罗列赫申请奖学金,甚至在假日哥伦布日还给他们上课。还有一位学生叫凯瑞(Carey),但是不时缺课。唯有陈寅恪和罗列赫,每课不误,1920年11月,他俩来蓝曼家中上课,老先生特意记下:“和他们俩度过了一个愉快的夜晚。”12月20日,圣诞前夕,蓝曼请所有学生来家聚会,陈寅恪和罗列赫也来了,大家一起吃了可口的鸡肉馅饼,蓝曼还跟学生们讲“印地故事和所罗门的审判以及猴子和孔雀等等传说”。

一个世纪后坐在档案馆翻阅蓝曼日记,想不到这位先生在哈佛漫长的梵文教研历史和眼前的疫情倏地连在了一起。虽然蓝曼并没有直接记载此时的疫情,但是百年前的记载一下子回响在今天康桥寂静的街市和哈佛园内紧闭的教学楼和图书馆。蓝曼日记里对当年疫情流行时留学康桥的陈寅恪寥寥数笔的记录,平添了一个世纪之前梵文业内师生之志趣,实显蓝曼日记的非凡价值。

到1952年,英格尔斯(Daniel Ingalls)接任蓝曼的弟子克拉克(Walter Eugene Clark)担任威尔士梵文教授时,将蓝曼时代的印度语文系更名为梵文和印度研究系。十年前,梵文和印度研究系再次更名为南亚系,这足以宣布北美的印度语文学已彻底与欧洲的语文学脱钩,倾向于跨学科的南亚研究。幸好,怀特纳图书馆内三楼梵文图书室百年后依然如故,既是图书室,又是教室。90年代中我们一批同学还随范德康(Leonard van der Kuijp)教授在那里上课,我们身后就是蓝曼夫妇1889年前往印度蜜月时收集的五百多册梵文和普拉克利特诸语种写的古文本和善本典籍。

读到蓝曼日记里有关印度语文系的历史,我急着和魏策尔教授请教梵文图书室现状。魏策尔为德国梵文科班出身,1987年从荷兰莱顿来到波士顿,接任英格尔斯为第四任威尔士梵文终身教职至今。他喜闻我在读蓝曼日记,他说蓝曼从印度收集的梵文善本书如今依然按原样珍藏。“1990年前后,梵文系对所有的典籍做了记录,编目上网。”前几年图书室里添了新桌椅,别的一律依旧,几张印度学家照片和1889年来自印度的典籍依然静伴今天业内来访的寥寥无几的学子和教授。接着,他特意在电邮里分享,梵文系在上个世纪90年代收拾图书室时,在一册册蓝曼留下的梵文善本书后边,竟发现了一只威斯忌酒瓶!

蓝曼日记很多本还没顾上翻阅,只能静候时运好转,疫情消除,学校恢复运作。下次走下校园内普西图书馆(Pusey Library)的石梯,拐入档案馆,在阅览室再次翻阅蓝曼日记时,一切将是劫后余生。

(作者为哈佛燕京学社副社长)

作者:李若虹

编辑:刘迪

责任编辑:李纯一