颜真卿素以其高尚的人格和卓越的书法艺术成就享誉于世,他书丹的碑刻无一不是中国艺术史上不朽的经典。2019年,颜真卿撰书的《修梁吴兴太守柳文畅西亭记》残碑重现世间,引起了学术界和艺术界的高度关注。浙江大学艺术与考古学院以此碑入藏浙江大学艺术与考古博物馆为契机,于12月1日在博物馆会议室举办了颜真卿碑刻研究工作坊。来自世界各地的十余位学者共聚一堂,围绕着颜真卿撰文或书丹的碑版,发表了精彩的演讲,展开了深入的讨论。

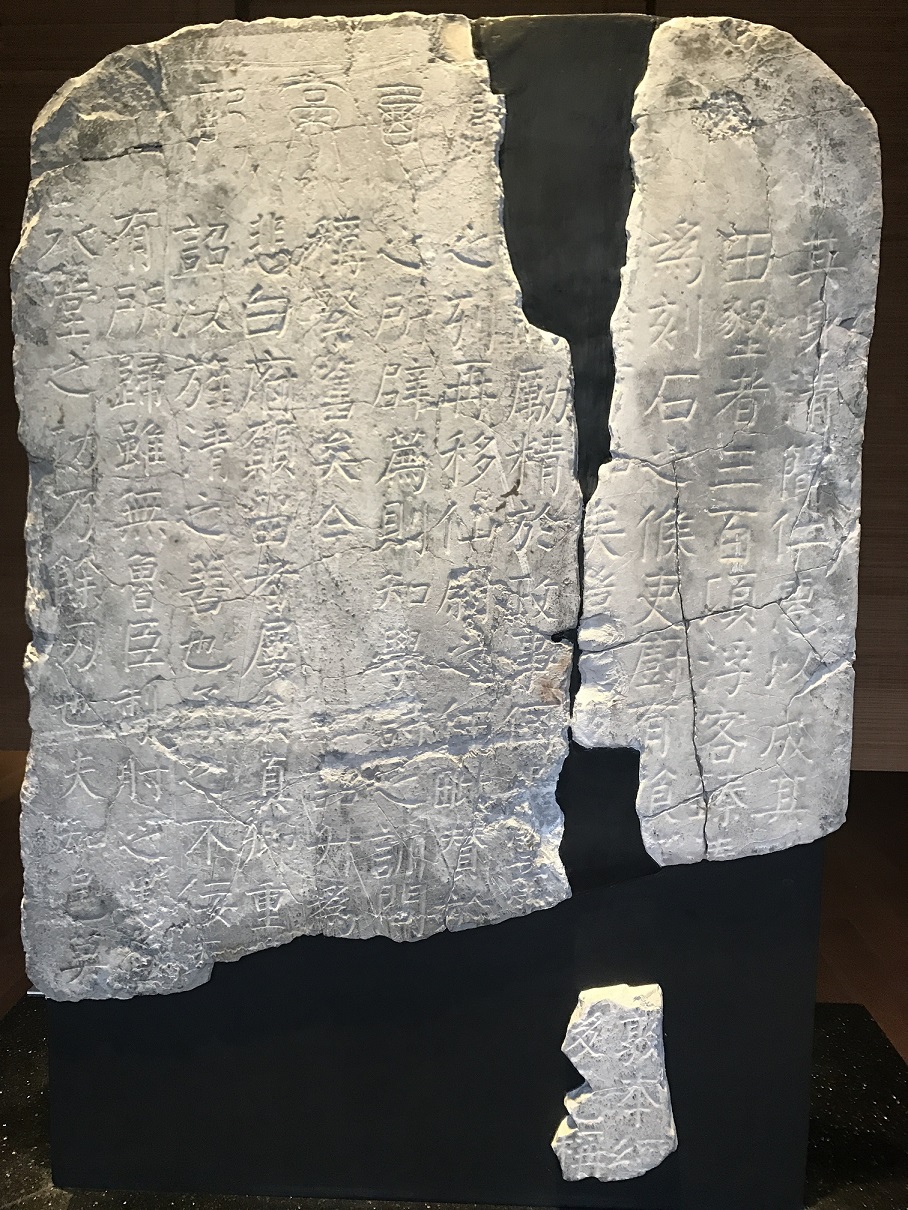

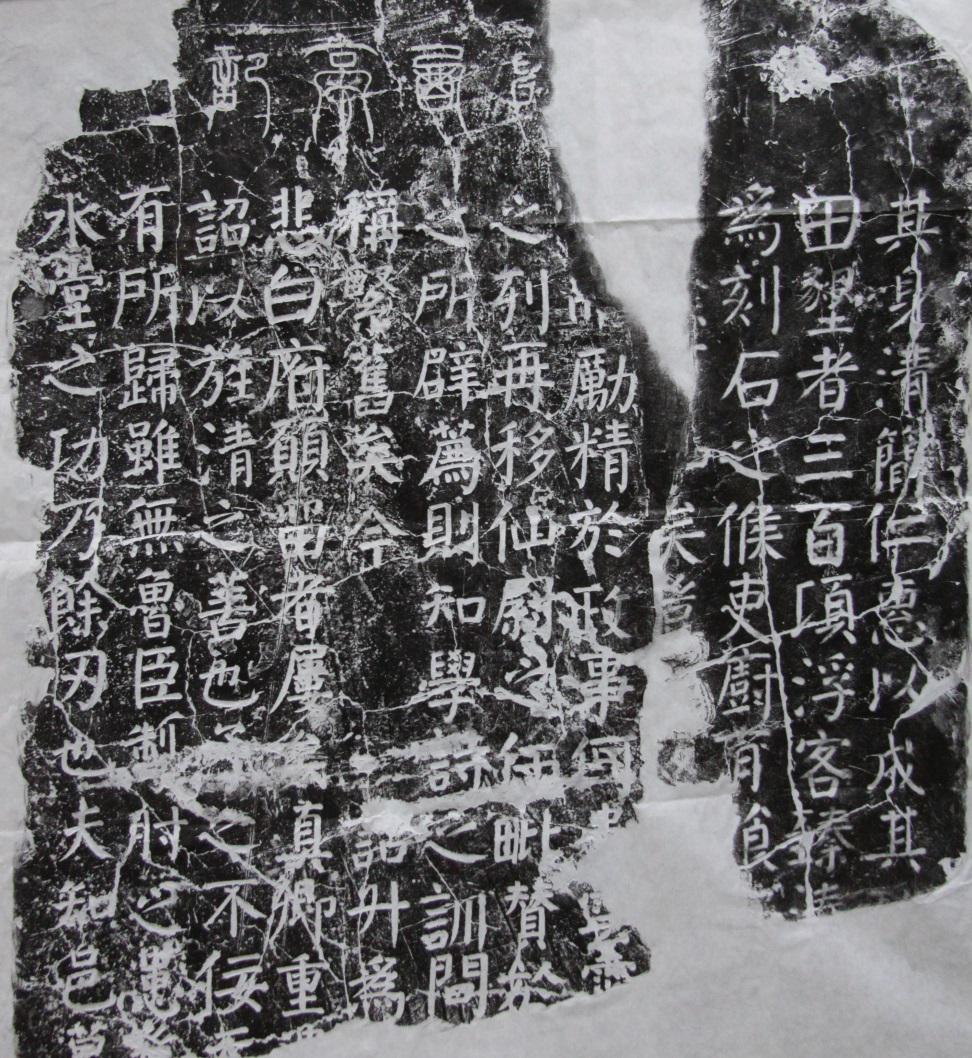

颜真卿《修梁吴兴太守柳文畅西亭记》碑及碑阴拓本

西亭记碑是如何制成的

在上午场演讲中,浙江大学薛龙春教授、复旦大学郭永秉教授和西安碑林博物馆陈根远研究员分享了他们的研究成果。

薛龙春教授的演讲题目是《颜真卿〈修梁吴兴太守柳文畅西亭记〉读记》。作为工作坊主办方、该碑收藏机构的研究人员,薛教授在展开具体论述之前,简要介绍了此碑的基本情况。此碑为石灰岩质,出土时自右而左斜向横断,仅存上半,左侧残高112厘米,右侧残高133厘米,宽约95.5厘米,厚约40厘米,下部仅剩残石一块,高约28厘米,宽约17厘米,厚约40厘米,经过复原,全碑原高不小于270厘米,四面环刻,碑阴、碑阳皆为12行,碑左侧3行,右侧2行,满行24字,如今仍可辨认的共有266字。从碑右侧的落款可知,该碑立于大历十二年(777)四月,当时的乌程县令李清将要离任,在湖州刺史任上的颜真卿作为他的上司,为他立了这块碑。

紧接着,薛教授讨论了该碑的定名问题。《四部丛刊》影明本《颜鲁公文集》也收录了这篇文章,在文集中,题为《梁吴兴太守柳恽西亭记》。他指出,这个标题和碑文内容不符,会让人产生柳恽是文章作者的误解。另一方面,经过目验原石及拓本,发现碑的阴阳两面均有篆额,与颜真卿书于同一年的《殷夫人碑》合辙,由此可以推知,该碑碑额(即文章原标题)应为《修梁吴兴太守柳文畅西亭记》,与正文首行“湖州乌程县令李清修……”吻合。在书风上,薛教授认为《西亭记》完全符合颜真卿晚年书法的特征,同时,颜真卿对古字的兴趣在该碑中也有较明显的体现。他还指出,在艺术史研究中,不应忽视材料、工艺以及环境因素对风格的影响,而此碑正是观察环境改变碑刻书法风格的一个极好的样本。在因陷入淤泥而保存完好的部分里,点画饱满而有锋芒,足以改变清代以来人们对颜楷起收笔含混的刻板印象。

关于此碑的制作过程,薛教授也提出了值得深思的问题:书丹还是钩摹上石?据他研究,唐宋时期的碑版书写方式是书丹和墨本并存,用于刻碑的绢写本称为“书碑样”或“碑样”,颜真卿在《乞御书天下放生池碑额表》中说,他准备采石立碑,“遂写绢一本”,即是一例。小型墓志直接书丹的情况较多,但对于丰碑大碣来说,无论将碑竖起还是平放,直接书丹都不具操作性。如果《西亭记》是钩摹上石的话,恰好还可以解释为何行距不均——两幅绢在上石过朱时,左幅略有挪移。

就薛龙春教授的演讲内容,华人德教授提出了两个问题。第一是“书碑样”的载体有没有可能是纸?因为从操作简便程度来看,纸似乎比绢更适合;第二是当时丰碑大碣是先立后刻还是先刻后立?《史记》记载秦始皇巡游天下所立的几处刻石都是先立后刻,所以唐碑先立后刻的可能性是不是更大?对此问题,陈根远研究员推测,立碑的过程应该是先把碑石做好,运送到要立碑的地方平放着,刻好以后就地立碑。薛龙春教授回应说,明代有先刻后立的例子,可参看蔡春旭新近发表的一项研究成果,其中提到,曾有一个亳州人委托文徵明为他写碑,他从亳州购置碑石,运到苏州,待文徵明写好、刻完以后再运回去,虽然说唐代和明代远隔数百年,情况可能不完全一样,但起码运输应该不是一个特别大的难题。

复旦大学出土文献与古文字研究中心的郭永秉教授以《“夜鱼春跃”与“间缉之心”——〈梁吴兴太守柳恽西亭记〉读后》为题发表演讲。他通过将浙大藏《西亭记》残碑与《四部丛刊》本《颜鲁公文集》中的《梁吴兴太守柳恽西亭记》一文对勘,校正了后者的两处文字错误。其一,今本“则水堂之功乃余力也夫”一句中的“力”字,碑文作“刃”,郭教授指出,此处与上文“弦歌二岁”“用刀之术”等语相呼应,用《论语·阳货》“子之武城,闻弦歌之声。夫子莞尔而笑,曰:‘割鸡焉用牛刀?’”典。其二,今本“间缉之心”的“间”,碑文作“问”,结合文意推知“间缉”是“问绢”之误字,“问绢”典出《三国志·魏书》卷二七《胡质传》裴松之注引《晋阳秋》。此外,他还指出,今本所谓“夜鱼春跃”当为“夜鱼、春翟”之讹,“夜鱼”典出《吕氏春秋·具备》,“春翟”典出《后汉书·鲁恭传》。在此基础上,郭教授还发现,中晚唐时期的一些文学文本中所见的典故组合方式与《西亭记》非常相似,而这样的组合在《西亭记》之前从未出现,他由此推测,《西亭记》的文本在中晚唐流布甚广,影响甚巨。

白谦慎教授指出,郭教授的这项研究是支持《西亭记》残碑为真的关键证据。不过,关于如何解释颜真卿和中晚唐其他作家用典相似现象,他提出了一个疑问:用典的相似性是否一定要归因于因袭或者影响?巧合的可能性大不大?在艺术史领域中,研究者往往会因为几件作品在某些方面有相似之处就轻率地论定创作时代晚的受到时代早的影响,毫不考虑运输、传播的可能性,在文献学领域里有没有类似的问题?

华人德教授谈到,诸如《艺文类聚》《初学记》等类书在唐代很流行,里面有很多典故,供当时人写文章时参考。史睿研究员补充说,颜真卿刺湖期间完成了360卷的《韵海镜源》,这部书兼具韵书和类书的功能,广收经史子集中两字以上的成词和典故,末字编韵,最后列出典故的出处,目的也是为写诗、做科举文章提供参考。所以说,颜真卿以及中晚唐其他作家用典相似的另一种可能是他们有共同的来源。郭教授对上述意见深表赞同,他说,这也是研究早期历史文献的学者一直反思的问题。

史睿和冯培红两位教授都注意到了《西亭记》残碑正文第五、六行碑文不满行的现象,并对内容进行了推测。史教授认为第五行缺的可能是两个人名,冯教授则认为人名置于此处文意不通。冯教授进一步指出,第七行前四字从残留的笔画来看也不像传世本对应之处的“溪为之昔”四字,可能和传世本有很大的不同。

第三位演讲者是陈根远研究员,题目是《颜真卿研究三题》,由《臧怀恪碑》的刻立时间、颜真卿的碑刻是否直接书丹于石、颜真卿和韩择木的交游三部分组成。《臧怀恪碑》的刻立时间旧有四说,分别是欧阳棐等主张的开元十二年(724)说、顾炎武等主张的广德元年(763)说、钱大昕等主张的大历三年(768)至大历六年(771)说和朱关田等主张的大历七年(772)十一月说。陈根远研究员通过考察碑文中臧希让的官衔和颜真卿的署衔,推断《臧怀恪碑》写于大历四年(769)六月至大历六年六月间。此碑竖有列而横无行,行距、字距均极为局促。陈根远研究员推测,这一现象说明此碑经历过曲折的刻立过程:臧希让遣人将其亡父臧怀恪的行状送至抚州,嘱颜真卿为之撰书碑文,同时告知碑石尺寸。颜真卿撰文后将文稿传回京畿,臧希让审定、修改,再传回抚州。颜真卿收到碑文定稿后,让手下统计字数,然后将多张绢或纸拼接成大小与碑石相当的整幅,并按字数界格。颜真卿书写完毕后把这幅“碑样”送到臧希让手中,但由于当初测量碑石时出现失误,导致“碑样”的尺寸大于碑石,摹勒上石时只好删除界格,变动行款,尽可能把所有字压缩在碑石的尺寸之内。通过这个例子,他指出,唐代丰碑应是先书“碑样”于绢或纸,然后摹勒上石,唐碑上的界格很可能正与绢写“碑样”有关。先写“碑样”再行摹勒的刻碑程序甚至不仅用于丰碑,墓志也有同样的情况,陈根远研究员以《臧怀亮墓志》为例进行了补充论证。此志倒数第二行“特立功”下脱“勋”字,而末行最后多出一个“勋”字,他认为这一情形的成因是,写“碑样”时漏写“勋”字,在全文末尾补写,原计划让刻工补刻于漏字之处,但由于沟通不畅,摹勒上石时未及调整。如果是在石上直接书丹,只需将错漏之处擦去重写即可,不必在文末补字。这篇文章最后一部分钩稽了颜真卿和韩择木的交谊。韩择木精擅八分人尽皆知,实际上他的楷书亦端秀精雅,早年常用楷书为人书碑。肃宗朝,他和颜真卿密切共事,情同手足。耐人寻味的是,从此以后,韩择木写碑似乎再也不用楷书了。陈根远研究员把这一现象解读为韩择木对以楷书见长的颜真卿的礼让,同时,他还认为,颜真卿任职抚州期间撰写的《徐秀撰神道碑》和《慈恩寺常住庄地碑》之所以均由韩择木书丹,是因为颜真卿为了报答韩择木的礼让,有意举荐退休多年的故人。韩择木去世后,颜真卿还请其长子韩秀实合作书碑,深情厚谊可见一斑。

华人德教授对此做了精辟点评。他指出,陈根远研究员对《臧怀恪碑》的系年比过去的几种说法更精确,不过,这篇文章更引人注目的地方在于对《臧怀恪碑》制作过程的推测,虽然只是推测,但对《臧怀亮墓志》异刻现象的分析却能够为此提供一个可靠的旁证,说明唐代有相当比例的碑版的书丹工序并非直接在石面上进行的。华教授补充说,在颜真卿的时代,从他任职的地方到京城多走水路,往返一趟就是两三个月,这也就意味着他需要请很长时间的事假。但是在当时,地方长官不能长期缺任,否则会受到弹劾。所以颜真卿不太可能直接去臧希让那里书丹。由此看来,《臧怀恪碑》确实是摹勒书碑的一个具体的例子。过去启功先生认为,摹勒上石始于元代,但从《西亭记》《臧怀恪碑》《臧怀亮墓志》这些个案来看,摹勒上石的做法唐代就很流行了,其实这个时间还可以往前推一点,比如说高达4米的《升仙太子碑》,武则天不可能趴在石面上书丹。李明研究员说,他目验过大量书丹于石的砖志,但砖志的形制和使用场合和丰碑不太一样,能否等量齐观也是一个问题。林霄先生总结道,“书丹”这个词到后来意思已经完全变了,不再特指用朱砂写在碑石上,仅仅表示书写“碑样”。

白谦慎教授引申出了一个新的问题:明清时期有一个习惯,刻好墓志以后,把拓片送给亲友,唐代有没有这样的情况?史睿研究员指出,唐代文献中记载过,碑版的书丹者会把碑拓送给亲友,甚至敬献给皇帝,但是目前没有发现过有关拓印墓志的材料。其实唐代的传拓技术不像后世一样流行,抄写比拓印方便得多。陈根远研究员和华人德教授不约而同地谈到,唐代的纸张不仅非厚即硬,而且昂贵,不适用于传拓,敦煌出土的唐拓本也已经是晚唐的了。

延雨博士就绢写“碑样”提出了一个疑问:唐代的绢大多数是单丝绢,经纬之间比较松,把绢铺在几米高的丰碑上的时候,一拉扯字就很容易变形,这会不会给刻石造成困难?薛龙春教授回应说,真正的绢写“碑样”情况如何,在实物不存的情况下,我们无法得知,一切推断只是基于文献记载。华人德教授认为,都说绢写,可能是因为唐代的绢尺幅比纸大,但是也不能完全否定当时有用纸来写“碑样”的情况。

冯培红教授指出了这项研究中的白璧微瑕之处,文中提到颜真卿和臧希让都曾担任御史大夫,因而有同僚之谊,但他们二人其实都只是“兼御史大夫”,这个“兼”的意思是他们并非长期在御史台任职,只是带着这个头衔而已,这样的所谓御史大夫全国可能有上百个甚至更多,所以说他们的交集可能与历官无关。

上午场结束之前,白谦慎教授代表浙江大学艺术与考古博物馆向湖州市博物馆赠送颜真卿《西亭记》残碑拓片。

碑额是否为颜真卿所写

下午场的研讨中,日本明治大学气贺泽保规教授、北京大学史睿研究员、陕西省考古研究院李明研究员依次宣读了论文。

气贺泽保规教授的演讲题目是《新发现颜真卿〈西亭记〉残碑的解读及其历史意义》。在演讲中,气贺泽教授发表了几个新颖的观点。其一,碑文最后的“大历一纪之首夏”只是书丹时间,而非立碑之日,此外,正文结束处的下方刻有疑似落款的文字,当释为“大历十二年六月三十(日)建之”,亦为颜真卿所书。其二,篆额也出自颜真卿之手。其三,根据《西亭记》的叙述,李清是当时一位重要的地方官,而且是皇室人员,但却没有在正史中留下痕迹,这应当有更深层的原因。由碑文中“清之筮仕也,两参隽乂之列,再移仙尉之任,毗赞于蜀邑,子男于吴兴,多为廉使盛府之所辟焉”一段可知:他就官两次,一次在蜀邑,一次在吴兴;“隽乂”即贤才,由此似乎又可推测他曾在翰林院任职。其四,颜真卿仕途亨通之时与李林甫任宰相的时间重叠,他平步青云有没有可能与李林甫有关?颜、李关系密切的可能性是否存在?

薛龙春教授对碑额书写者问题提出疑问,他认为碑额不可能是颜真卿所写,因为碑额里的“西”是个错字,“畅”是个俗字,这种错误不应该发生在出身文字学世家的颜真卿笔下,另一方面,唐碑里碑额和正文由同一个人完成的情况也并不多。史睿研究员补充说,颜真卿刺湖期间抄写过《干禄字书》,这部书的序就明确提到什么字可以用于碑版。

李明研究员对气贺泽教授引述的一段碑文做了简要的疏解,他指出,“再移仙尉之任”是说他两次担任县官,而且很可能是畿县或者望县的县官,“毗赞于蜀邑”指他在今天四川某个县当官,“子男于吴兴”就是担任乌程县令,“多为廉使盛府之所辟焉”发生在任职乌程之前还是之后有待研究,但至少说明他曾经受某地节度使或监察使之邀担任某个职务。就李清正史无传、事迹湮没无闻这一问题,华人德教授进一步解释说,两唐书立传的具体标准我们无法完全掌握,身份、地位、事功与李清相当的人很多,不少皇室宗亲也都没有立传,毕竟两唐书的篇幅是有限的。冯培红教授谈及,他发现唐代叫李清的人有很多,其中有一方墓志里提及的李清,时代和《西亭记》吻合,不过生平事迹不明,无法确定是否同一人。

白谦慎教授认为,气贺泽教授对颜真卿和李林甫关系的推测有一定道理,大节上的刚正不阿和日常生活中的机巧其实并不矛盾。华人德教授说,李林甫虽然是个奸臣,但同时也是能臣,理财能力很强,如果颜真卿和他的关系比较好,大概不会是政治层面上的关联。

第二位演讲者是史睿研究员,他发言的题目是《颜真卿刺湖期间的诗文雅事与景观塑造》。他从颜真卿撰书《西亭记》入手,考证了颜真卿刺湖期间诗文碑铭涉及的湖州名胜与其家世、学问、交往之间的关联,尤其关注颜真卿重新发现和修复、扩建前代名胜的系列活动,深入探讨了颜真卿塑造文化景观的过程、手法、意义,发掘了这些事迹背后的知识社会史问题。他特别指出,颜真卿的诗文在塑造景观的同时,实际上也通过宣扬柳恽、李清等良吏的事迹来强调循吏文化传统,他不仅仅是为了畅怀,更是为了教化民众、垂鉴后世。

冯培红教授认为,颜真卿为李清立碑除了强调汉代以来的循吏传统以外,可能还有其他复杂的政治意涵,比如说,他可能借助李清以及其他地方集团来对抗州僚,这背后的张力值得重视。

第三位演讲者是李明研究员,题目是《颜真卿撰文的唐独孤彦妻陈至墓志》。这篇文章先介绍了陈至墓志的概况及其出土环境,紧接着对颜真卿和陈氏、独孤氏的关系进行了深细的考述,得出如下几条关键信息。其一,颜真卿和陈至之父陈希烈曾为同僚,颜氏以“相门才子,汉室名卿”来称誉陈至之兄陈汭,可见他和陈家关系密切。其二,志文称陈至“善隶书,好属文”,说明陈至至少是一位善写楷书的书法爱好者,很可能和颜真卿有过书法艺术上的交流。其三,陈至的丈夫是唐代宗独孤皇后的从父,这层关系恐怕是颜真卿不避叛臣陈希烈之嫌为陈家撰写墓志的原因之一。

白谦慎教授提出了疑问,独孤皇后的面子在这件事中起了多大作用?如果没有这层关系,颜真卿是否还会撰写这方墓志?这个问题实质上是说,像陈希烈这样曾经投降叛军的重臣,颜真卿到底怎么看待他们?当时对变节的看法有什么样的可能性?有没有人统计过曾经接受过安禄山授官的人在叛乱平息后都受到了什么样的处罚?史睿研究员曾经对此做过研究,他说,当时有一份很长的处死名单,但是后来由于有王缙、徐浩等人说情,大部分人得到了不同程度的赦免。

颜真卿撰文或书丹的碑刻既是伟大的艺术杰作,同时也是珍贵的历史文献,围绕着文本解读、书风剖析和史迹钩沉几个主题,来自艺术史、考古、出土文献、中古史等不同学科领域的与会学者畅所欲言,工作坊在轻松、愉快的氛围和坦诚、热烈的讨论中渐渐落下帷幕。主办方和与会学者均期望通过举办此次工作坊,深化对《西亭记》残碑的认识,同时也推动其他与颜真卿碑刻有关的研究走向深入,引发来自艺术史以及其他相关学科的广泛回应,从而推进人文学科各领域的共同进步。据悉,本次工作坊发表的成果将于明年初由浙江大学出版社结集出版。

(作者单位:浙江大学艺术与考古学院)

作者:陈文波

编辑:陈韶旭

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。