【学术档案】顾廷龙(1904.11.10—1998.8.21)

版本、目录学家,图书馆事业家,江苏苏州人。1933年获燕京大学文科硕士学位。曾任燕京大学图书馆中文采访主任。1939年参与创办上海合众图书馆,任总干事。新中国成立后历任上海市历史文献图书馆、上海图书馆馆长,华东师范大学、复旦大学兼职教授,国务院古籍整理出版规划小组顾问,文化部国家文物鉴定委员会委员,中国图书馆学会第一、二、三届副理事长。

主编《中国丛书综录》《中国古籍善本书目》,编著有《古匋文孴录》《章氏四当斋藏书目》及《明代版本图录初编》(与潘承弼合编)、《尚书文字合编》(与顾颉刚合编)等。

顾廷龙先生

顾廷龙晚年曾说:“我的光阴在收书、编书和印书中穿过。”这句平平淡淡的话,凝结了他对我国图书和图书馆事业难以估量的贡献。

从1932年与图书馆结缘,到1998年谢世,顾廷龙为这份事业付出了66年。如果没有他,今天我们也许就见不到那本封面误为《共党产宣言》的珍本,一大批家谱、朱卷可能早在十年浩劫中被付之一炬。如果没有他主编的《中国丛书综录》《中国古籍善本书目》《续修四库全书》等,没有他主持翻印的那些“孤本”,我们研究中国传统文化的效率或许会大打折扣。

顾廷龙是当代海内外学界公认的古籍版本目录学家。很多人评价他“大叩大应、小叩小应、有叩必应”,这不仅是对他乐于成人之美的感佩,更是对他广博扎实学问的赞誉。如若不是为他人做嫁衣而是自己做研究,收罗了大量“独家”资料的顾廷龙,本可以成为一名大学问家。按照他对自己学术能力的排序,著称于世的版本研究才排第三。

但顾廷龙却偏偏“专为前贤行役,不为个人张本”。

收书——片纸只字皆史料

◆将自己买的书补库藏

据原上海市历史文献图书馆工作人员李文回忆,当年图书馆购书经费有限,顾廷龙先生就带头捐献图书。常常是前一晚才在逛书店时买下的中意书籍,第二天他就让人登记入库,“明明是顾先生自己花钱买的书,却转眼就贴上了公家的标签”。

1932年夏天,顾廷龙从燕京大学研究院国文系毕业,应校图书馆馆长洪业邀请,留校做图书采购工作,开始了“收书”生涯。当时,燕京大学有一个采购委员会专门指导图书采购业务,委员们个个学识渊博又各有专长,时常对图书采购提出指导意见。像顾颉刚就写过一份《购求中国图书计划书》,详细列举了许多应当收购而容易被人们忽视的资料,如哀启、账簿、戏本、歌谣、宝卷以及有记载性的图书照片等。顾颉刚的这些独到见解,对顾廷龙日后搜集、整理图书资料影响颇大。

1935年冬,顾廷龙全家在燕京校园合影。

1937年“七七事变”爆发后,顾廷龙受叶景葵的再三邀请回到上海,于1939年8月协助张元济、叶景葵等创办了私立合众图书馆,并担任图书馆总干事。在其任职的十余年间,“合众”成为中国近代以来私立图书馆的典范。最为人称道的事,是新中国成立初期,中共中央宣传部派员到上海征集有关革命史料,在许多地方空手而归的他们,却在“合众”觅得了一大批珍贵资料,且品种与数量在国内外均首屈一指。原来,新中国成立之前,顾廷龙顶着被杀头的风险,千方百计收集和保护了一批传播马列主义、宣传共产党的书刊资料。迫于形势,有些书还被秘密藏在了书架顶端与天花板的结合处。在这批宝贵史料中,就有由陈望道翻译、1920年8月由社会主义研究社出版的那本封面误为《共党产宣言》的《共产党宣言》珍本,还有1921年版《列宁全书》第一种《劳农会之建设》、1926年版《中国农民运动近况》、1927年版刘少奇著《工会经济问题》《工会基本组织》等百余种珍贵史料。

顾廷龙先生晚年在上海私立合众图书馆旧址前

1953年,“合众”捐献给了上海市人民政府,更名为上海市历史文献图书馆,顾廷龙任馆长。这期间,流传最广的一则故事,是顾廷龙从废纸中抢救出了大量文献。那是1955年秋,上海造纸工业原料联购处从浙江遂安县收购了约200担废纸准备送到造纸厂做纸浆,听闻其中或许有线装书,顾廷龙连夜奔赴现场察看,翌日即率人前往翻检。工作现场是纸屑飞扬的垃圾堆,他们不顾尘垢满面、汗流浃背,一大包接一大包地解捆,逐纸逐页地翻阅。经过连续11天的劳作,一大批珍贵历史文献被抢救出来,有史书、家谱、方志、小说、笔记、医书、民用便览、阴阳卜筮、八股文、账簿、契券、告示等。如今上海图书馆收藏的传世孤本《三峡通志》、明末版画上品《山水争奇》就是那次觅来的。经过此事,顾廷龙随即在报上撰文,提出了十数种容易被人们忽略的资料,呼吁各地文化教育机关重视古籍图书的保护,同时在群众中做好宣传工作,杜绝将珍贵文献随意废弃的现象。在图书馆办公室,他要求将垃圾先装进麻袋,人们万一想起什么“遗珠”就去翻麻袋,待到麻袋实在装不下了,大家再检查一遍,确认没有遗漏重要的卡片或档案,这袋垃圾才能被倒了。

1955年,顾廷龙先生待人从废纸堆里抢救出来的孤本《三峡通志》

1958年10月,原上海图书馆和黄炎培等创办的报刊图书馆(原鸿英图书馆)、历史文献图书馆和任鸿隽等创办的科技图书馆(原明复图书馆)合并成为新的上海图书馆。在馆长一职空缺3年多后的1962年11月,59岁的顾廷龙被任命为馆长。这一当,就是23年。1985年,82岁高龄的顾廷龙由馆长改任名誉馆长,直到他1998年8月22日在北京去世。

时至今日,拥有“中国家谱半壁江山”馆藏的上海图书馆,是全世界收藏中文家谱原件数量最多的机构。这一切,离不开顾廷龙当年的“力排众议”。“文革”期间,家谱、族谱一开始并不在保护之列,正当“文清小组”准备处理这批“无用之物”时,顾廷龙连连反对——家有谱、州县有志、国有史谱,“家谱是历史研究的参考资料,不可以随便扔掉”。经过上级讨论,他的建议最终以公文形式呈现,随后下发至市级与各区县的清理小组予以落实。

除了家谱,顾廷龙还收集了清代考进士时的朱卷,他认为在这份递交给皇帝的卷子上所写的身份信息,是考证一个人生平最真实的史料;记录白事吊唁来者名姓的哀荣录、客人登门拜访时主人家登记用的门联簿,在他看来都是值得珍藏的史料,这些人际交往的原始记录,为编写一个人的年谱、考察其“朋友圈”提供了实用素材;在他看来,旧的电影说明书也不该被扔掉,汇集整理后能呈现出中国电影事业的发展史……

上海图书馆古籍部原主任陈秉仁说,顾老提出“片纸只字皆史料”,凡是他觉得能记录历史痕迹的都会收集起来,“他观察很细致,能从细微中看到博大的东西”。

编书——甘为他人做嫁衣

◆成人之美 不负平生

顾廷龙曾说:“编书目有如庖丁烹调盛宴,为主人享客,自己则不得染指。因而怕吃苦者远之,逐名利者避之,更有视其为雕虫小技而讥之。真要将书目编得有质量有特点,其实并不是一件容易的事。”

顾廷龙主编的《中国丛书综录》是20世纪以来中国最具影响的大型古籍检索工具之一;《中国古籍善本书目》是我国当代古籍目录学、版本学研究水平的集中体现;《续修四库全书》增补了《四库全书》约50%的内容,被誉为“一代旷世盛典”。

“窃谓人不能自有所表现,或能助成人之盛举,也可谓不负其平生。”这是顾廷龙的名言。

顾廷龙出身书香门第,自幼由祖父教读四书五经,随父亲学习书法,先后拜王怀霖、胡朴安、闻宥等为师。若不是机缘巧合从事图书馆工作,顾廷龙曾说自己也许会研究古文字,“小学”(文字学)一直是他自认为最擅长的学术领域。他在硕士毕业论文《说文废字废义考》中,逐条论述了《说文解字》9000字中约6000例已废字、已废义的现象,每个字条下清楚记录了该字的字形或字义从什么时候、什么文献开始被废弃以及被什么字代替的情况。后来,他又撰写了《古匋文孴录》,记录下陶器文字的字形演变。除了古文字学,顾廷龙编纂的年谱也为人称道。其中,《吴愙斋年谱》1935作为“燕京学报专号”之一发表。

上世纪30年代初,顾廷龙(右)同冯家昇在北平禹贡学会编审文章

顾廷龙的关门弟子、上海世纪出版(集团)有限公司副总裁彭卫国说:“顾老懂的实在太多了,他的学问极好。”他记得,读书时顾老总让他提问,不然以顾老师的知识面,真不知道从哪儿给他讲起。而且,师徒俩一问一答就像敲钟——问得深能得“大鸣”,问得浅只得“小鸣”,从没有“不鸣”的时候。

即使有这样的学术能力,顾廷龙也没有把主要精力放在个人研究上,而是甘为他人做嫁衣。1950年代初,他收下好几箱没人要的“垃圾纸”,从里面找到了真正的《李鸿章全集》,比1905年出版、曾被认为是李鸿章最全的全集《李文忠公全书》多出了近70%的内容。而他竟将这样的“重磅资料”转手他人——他看到李鸿章给潘鼎新写了不少信,就推荐年子敏去研究,年子敏据此重新编注出版了《李鸿章致潘鼎新书札》。

顾廷龙做的“嫁衣”,不仅造福于他同时代的人,而且泽被后世,特别是他主编的一系列丛书。顾廷龙编的第一部书目是《章氏四当斋藏书目》(1938),从草创到问世历时10个月,达30万字。收藏家叶景葵看后对这本目录赞赏不已,便有了后来力邀他同办“合众”之事。

顾廷龙所编《章氏四当斋藏书目》,深受合众创办人叶景葵赏识,邀其主持合众馆务

顾廷龙从1959年起主编的《中国丛书综录》,被认为是20世纪以来中国最具影响的大型古籍检索工具之一。这部反映中国41家主要图书馆所藏2797种丛书共计752万字的大型古籍书目,创下丛书目录之最。现今人们所能见到的中国宋元以前的著述,十之八九依赖这部丛书得以传承。该书目还将其7万多条子目分类编次,开创了丛书专目的先河。同时,该书将书名、著者、版本准确著录、归类得当,创造性地解决了中国目录学要么因为机械摘抄导致同一著作同一著者多次重出、要么因为简单归并无法反映原书面貌这一久悬的矛盾。

顾廷龙先生主编的《中国丛书综录》(上海古籍出版社)

顾廷龙曾说,一生中编纂过的最费心力、最有意义的书目,当属《中国古籍善本书目》。这本书目涉及781个单位的藏书约6万多种、13万部。在编纂时,不仅著录书名、卷数、著者时代、著者姓名、著作方式、版本时代、版本责任人、版本类别及批校题跋,还著录藏书的存缺情况和收藏单位。在学界,该书目被认为开创了中国古籍全国性书目的先河,是我国当代古籍目录学、版本学研究水平的集中体现。

从1994年起,顾廷龙出任《续修四库全书》主编。该丛书历时8年编纂,共计收书5213种,分装1800册,较《四库全书》多1852种,几近原书的50%。入选之书既包括《四库全书》成书前脱漏、摒弃、禁毁及存目中确实有价值的书,又补选了乾嘉以至辛亥革命以前重要学术著作,而且采用了上乘底本,被誉为“一代旷世盛典”。

顾廷龙先生主编的《续修四库全书》(上海古籍出版社)

印书——让孤本不“孤”

◆为所有读者热心服务

无论在哪个图书馆,无论找他的是大学者还是普通读者,顾廷龙都乐意帮忙。钱锺书、顾颉刚、郑振铎、陈寅恪等曾来函找他借书;冯其庸、黄永年在他主持的馆里写毕业论文;周谷城、胡道静、吴湖帆是常客,碰上图书馆下班,他就去书库为他们拿书。

顾廷龙提出:“图书馆之使命,一为典藏,二为传布。”他主张利用图书馆藏书便利编印图书,“存亡续绝,使稀见典籍化身千百,既利于保存,又利于传播与弘扬民族优秀文化遗产”。

在燕京大学图书馆工作时,与吴丰培等先生为禹贡学会编印的《边疆丛书》,是顾廷龙印书之始。创办“合众”初期,他拟就《创办合众图书馆意见书》,提出“务使旧本秘籍刻印流布”。当时上海币值暴跌、物价飞涨,为降低成本,这位大书法家竟当起了“抄书匠”——每夜抄写3000小楷,直写到凌晨4点才收笔。最终,这些“练字成果”集成了《合众图书馆丛书》一、二集。

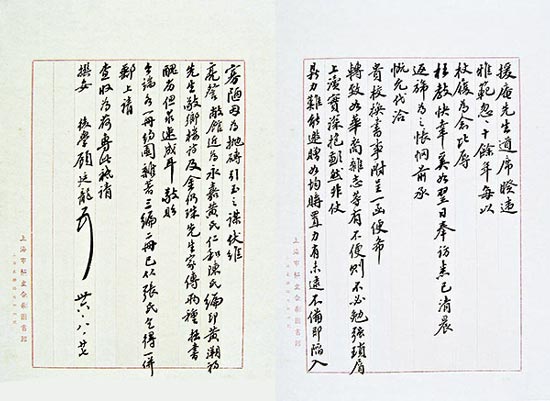

顾廷龙信札,上海市历史文献图书馆期间

在上海图书馆期间,顾廷龙提出使孤本不“孤”的印书计划,并筹建了影印工场。从1950年代末到“文革”前,上海图书馆影印历史文献的数量规模超过了其他图书馆乃至出版界,30余种馆藏珍贵文献得以公之于世,其中包括极为罕见的宋刻本《唐鉴》《孔丛子》、明刻本《松江府志》《三峡通志》、清刻本《康熙台湾府志》等。

做事——“不能‘拆烂污’”

◆没出现过一例蛀虫事故

据顾廷龙的儿子顾诵芬回忆,父亲喜欢书的程度远远超过一般人。合众图书馆有上百扇窗,父亲常带着他一扇扇地开窗通风、拉窗帘防晒。为了避免虫蛀,父亲多次请教化工专家灭虫方法,仓皇乱世,他主持“合众”期间没出现过一例蛀虫事故。

顾廷龙的儿子、两院院士顾诵芬曾多次表示:“我受父亲教育最深刻的一点,就是做什么事情都不能‘拆烂污’。”“拆烂污”是上海话,大意是苟且马虎、不负责任。

顾廷龙先生认为,做什么事情都不能“拆烂污”。

彭卫国说,顾先生带学生、做研究、当主编,即使到了耄耋之年,也从来没有“拆烂污”,“顾老总是很关注细节”。1987年,他跟先生读研时,先生已经83岁了。他第一回登门造访,先生就给他开了张书单,让他读《说文解字》《资治通鉴》,补补文史的基础,并要求他每周二去家中汇报读书情况。他的毕业论文打算写关于乾嘉学派中阮元的研究,先生就让他先把《清史稿·儒林传》和《文苑传》里与阮元同时代的那几百个人的传记都抄一遍,以便他了解阮元与哪些人有过交往,并熟悉这些人的情况。先生上校勘课,不讲大理论,直接让学生们用毛笔原原本本照本过录一遍《读史方舆纪要》沈曾植的校勘记。“依样画葫芦后,大家就懂校勘是怎么回事了。”彭卫国说,顾先生用心良苦,在教学上想了很多实用有效的方法。

顾先生晚年住到北京,彭卫国有次去探望,正赶上他在审阅《续修四库全书·经部目录》。先生指着经部里一部帛书周易说,这部书是今人解说帛书周易的著作,怎么能作为文献收进去呢?还有次去的时候,先生在编《李鸿章全集》,临走时让他把一堆半人高的稿子背回上海,交给复旦大学古籍所的吴格“再查一查”。原来他发现这堆所谓李鸿章的电报很多无头无尾,凭什么认为都是李鸿章的呢?“那时候,他已经90多岁啦。”彭卫国说。

1950年代初,顾廷龙先生收下好几箱没人要的“垃圾纸”,从里面找到了真正的《李鸿章全集》,比1905年出版、曾被认为是李鸿章最全的全集《李文忠公全书》多出了近70%的内容。

“顾老对古籍整理的认真精神和仔细态度,是我们今天从事学术研究特别需要继承和发扬的。”顾廷龙的弟子、上海社会科学院信息研究所研究员王世伟告诉记者,顾老常说,古籍中有的稿本具名,有的稿本不写名字,整理古籍要识行书,从笔迹进行鉴别,如尺牍、善本题跋、抄校稿本,许多都是用行书写的。鉴别名家手校,首先得看笔迹,继而是印记、纸张与其他因素。没有字迹对比,即使是精于版本鉴定的前辈也容易失误,“如果连字都不识,研究从何谈起?”顾老曾要求他先从六体《千字文》入手,后又找来清代藏书家潘祖荫和金石学家吴大澂的信札,要求将其中的篆字行书翻成楷书。由此他认识了不少行书和古字。而且,对于字体鉴别,顾老特别有经验。比如,他曾告诫学生们,科举出身的人与普通人不同,他们不写破体字,如出现破体字,就要怀疑其是否是亲笔。

顾廷龙的学生都提到,顾老对弟子们的教学指导十分严格。王世伟记得,读书时他曾将收集整理的《校勘学文抄》用方格稿纸抄写后送交顾老审阅,顾老看到他有些字较为潦草、有的前后数字连起来,严肃地批评了他,说字要写在格子内。后来,1985年他写研究生论文《孙诒让校勘学研究》时,约5万字的论文他每个字都一笔一划用繁体认真抄写,据说得到了顾老的表扬。顾老对自己也是这样的要求,他平时每有所获就随时记录,即使用小纸写下,也都认真抄写并详细注明出处。顾老曾对他说,不这样做,日后自己都不认得自己写的字或无从考证究竟出于何处,那还怎么做研究呢?“这些话我至今铭记在心并用在文献的收集、整理、研究上,十分受用。”王世伟说。

作者:单颖文

编辑:单颖文

责任编辑:杨逸淇

*文汇独家稿件,转载请注明出处。