吴湖帆自镌“既丑且美”印

1934年,张大千为吴湖帆所作《美人图》

围绕“周本”《董美人》所创作的词作实际上有127首,涉及67人,吴湖帆最终选定、装入“周本”册后的则是123首,真堪称洋洋大观,也是鉴藏史上的奇迹。由此,吴湖帆的才情和人脉关系,可见一斑。不过,随着传统诗词的落幕,这种风雅已经难以为续了。因此可以说,吴湖帆代表了上世纪金石书画鉴藏圈中最高水准,同时也是最高级的一位“玩家”。

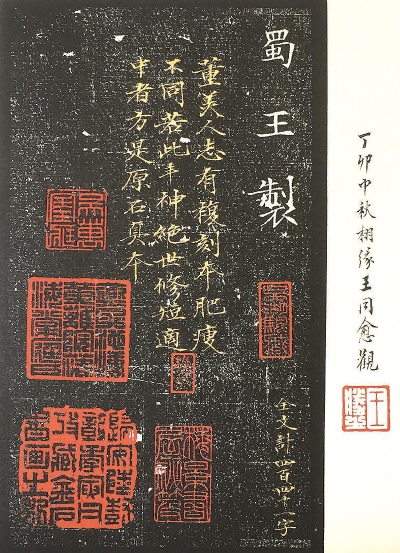

“潘本”《董美人墓志铭》中所钤“归安陆树彰季寅父收藏金石书画之记”印

《董美人墓志》(以下简称《董美人》)由于拓本稀少,殊为难得。吴湖帆(1894—1968)一生与“董美人”颇有夙缘,先后入藏过徐紫珊初拓本,后赠周炼霞(以下简称“周本”),陆树彰旧藏本,后赠潘景郑(以下简称“潘本”),以及整纸本《董美人》一种。其间颇多掌故可征。

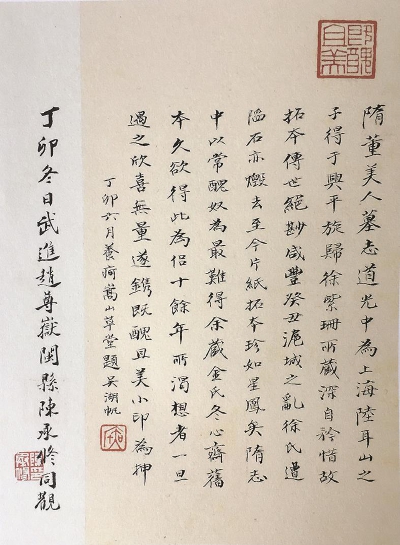

“周本”是吴湖帆所藏《董美人》中的白眉,剪裱本。此册吴湖帆于1927年五月得于“沪上”,具体来源不详,与其妻潘氏家族无关。吴氏因为家中有祖传金冬心旧藏《常丑奴墓志》拓本,一直在为它寻找合适的“伴侣”,终于得偿斯愿。他认为这是徐渭仁寒木春华馆初拓本,故自署云:“隋美人董氏墓志。徐隋轩初拓精本。四欧堂宝籍。”并先后评云:“《董美人》世传覆本不一,往往肥瘦失度,咸入滞相,视此原石自具丰韵,绝无凡骨,是隋刻中无上上乘品 也。”(《吴 湖 帆 年 谱》,页059)“不失肥不兼瘦,修短合度,恰合美人身分,此原石第一精拓,方许传其精妙。”(同上)“淡墨笼纱,真如蝉翼,且锋棱毕现,自是石墨上乘。”(《吴湖帆年谱》,页060)对于此册的入手,吴氏自是欣喜万分,不但将其与《常丑奴墓志》配对,合装为一函,题曰“既丑且美”,同时又“镌此小印为押”。需要指出一点,很多人都认为该印为陈巨来所刻,但从风格上来看应是吴湖帆自镌。如果是陈氏所刻,吴氏在题跋中应该会有所交代,他一般不会掠人之美。而且此印风格近于黄牧甫,与陈氏一贯的风格也大不相同。自此以后的30多年时间中,吴湖帆先后征集同时代的词人题词60馀家,并一一唱和。

“宝董室”原是吴湖帆外祖父沈韵初的斋号,源于其家藏董元《夏山图》《溪山行旅图》。沈氏因此还请“西泠八家”之一的钱松刻了“宝董室”之印。沈韵初去世后,《夏山图》也辗转流出沈家,到了其孙沈湘之时,仅存一印。1918年十月,由于和家藏名不副实,而恰好此时吴湖帆得到了董其昌《戏鸿堂法书》十卷,于是沈湘之就将此印转赠给了吴湖帆。从此,吴氏多了“宝董室”这一斋号。详见“周本”《董美人》吴湖帆题跋:先外祖韵初沈公藏董北苑《夏山图》卷及《溪山行旅图》轴,遂以“宝董”名其室,仁和钱叔盖(松)为之制印。岁戊午(1918),余得董文敏临摹魏晋唐宋元书真迹十卷,表兄沈君湘之因二图已归他姓,即以“宝董”小印贻余,距钱氏刻此印在己未(1859),适六十年矣。昔之所宝北苑者,易宝香光矣。丁卯(1927)又得此志,不啻与“董”有前缘云。湖帆又识。(转引自《吴湖帆年谱》,页060)这里所谓的“董文敏临摹魏晋唐宋元书真迹十卷”,是指董其昌摹刻的《戏鸿堂法书》十卷,原为常熟翁氏(翁同龢家族)旧藏。对于该册,吴梅见后也激赏有加,认为是“希世宝也”,并于“每卷题小词二首,效青门题画体”[《吴梅全集》(作品卷),页163—166]。甚为有趣的是,这段因缘竟然成为吴氏爱好词曲的开端。吴湖帆虽然以“宝董室”名其斋,但实际上与其外祖父沈氏的“宝董室”所指的“董”而言,已是物是人非了,即“昔之所宝北苑(董元)者,易宝香光(董其昌)矣”。而1927年五月,“周本”《董美人》的入藏,又让“宝董室”增添了另一层含义,即“董”在董其昌之外,又兼指董美人。1929年三月初六,吴湖帆又将董其昌《画禅室小景图册》收入囊中。对于此册,他极为宝爱,先后题跋累累,其中也有涉及“宝董室”,与前面所题均大同小异,这里不作赘引。实际上,吴湖帆一生所收藏过的董其昌书画数量不少,据《吴氏书画录》所载有15种(《吴湖帆文稿》,页443),而据凌利中先生统计,吴氏收藏、题跋过的董其昌书画有近30种之多(《吴湖帆的手与眼》,页084—085)。由此可见,其斋号“宝董室”,相对其外祖而言,虽然所指不同,但也足以名副其实。民国年间,沈氏所藏的《夏山图》辗转被庞元济藏入其虚斋之中,虽然吴湖帆无缘将之收入囊中,以还原其外祖父“宝董室”本来面目,但是于梅景书屋中所收藏的董美人、董其昌而言,也是无愧于这个斋号的。更何况对于吴氏而言,在此鉴藏过程中所蕴含的种种乐趣,实际上要远远大于藏品的本身。

“周本”《董美人》入藏梅景书屋之后,吴湖帆并没有马上将其与《常丑奴墓志》合装在一起,而是要到1932年夏,吴湖帆才将《董美人》《常丑奴》《元仁宗》《惠云》《陶贵》《元智姬夫人》一起“共装四册题之”。根据佘彦焱整理的《梅景书屋题跋记》(《历史文献》第八辑,上海古籍出版社)可知,《元仁宗》是指 《隋东宫右亲卫元仁宗墓志》,也是沈韵初旧藏,《惠云》是指《隋慧日道场惠云法师》,是诸城刘氏(刘墉家族)拓本,《陶贵》是指《隋士行参军张通妻陶贵墓志》,为出土最初精拓本,这三种都为一册;《元智姬夫人》是指《初拓足本隋太仆卿元公暨姬夫人墓志》,是沈雪庐(塘)旧藏,单独装为一册,再加上《常丑奴墓志》和《董美人墓志》,刚好符合“四册”之数。显然是因为这六种都是隋碑拓本,因此吴湖帆才将其进行配套装裱,这符合吴氏书画碑帖装裱的一贯作风。

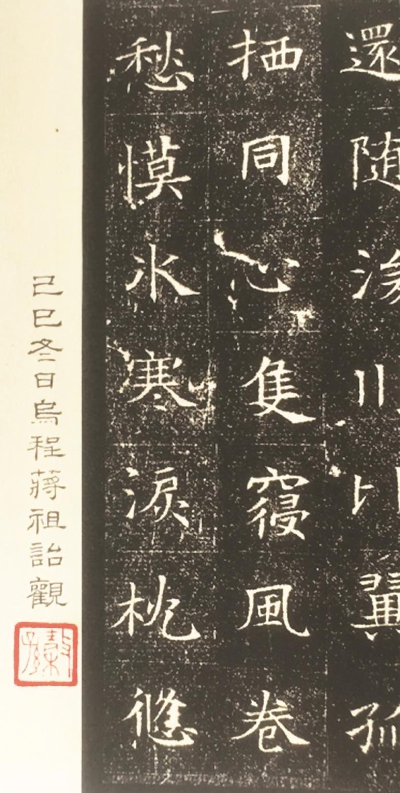

1933年,蒋榖孙题吴湖帆旧藏《董美人墓志》观款

1933年3月22日,蒋榖孙来梅景书屋,吴氏请其题“《元仁宗》《董美人》墓志观款”(《丑簃日记》,1933年3月22日条下)。这里所指的《董美人》是指与《元仁宗》等四册之一的“周本”,而不是“潘本”。“潘本”的观款是蒋祖诒在“己巳(1929年)冬日”所题,而且此本已于1932年秋赠给了潘景郑。1934年夏,张大千为吴湖帆作《美人图》,后来吴氏将其作为董美人造像,装入“周本”《董美人》前:

甲 戌(1934)之 夏,张 大 千兄旅居北京颐和园中,约余北游,即携此《董美人志》与《七姬志》孤本随行笈。一日同饭于御园中,即席作此小景册相赠。余遂装册前,以为董美人也可。吴湖帆记。戊寅(1938)春日补识。(《吴湖帆年谱》,页060)

此条可补《张大千年谱》之阙。按是年,张大千寓居颐和园听鹂馆。查《丑簃日记》,吴湖帆是这一年七月到北平的,可惜吴氏因“夏日狂热,多未记”,不然可以留下更多艺林掌故。不过在王季迁旧藏《吴湖帆仿元八家山水合璧卷》中,我们仍能看到一些相关信息:“甲戌七月,偕季迁砚弟往故都,携此双卷,乞心畲、叔明王孙昆季题字,皆误题余款,归为季迁识之。”“七月杪,余应大千道兄、恭甫如弟函约,游北平,为正社开画会,季迁弟携此二卷偕行,余乞心畲、叔明昆季为之题,竟忘为季迁物矣。九月辰重阳夜读罢,识之。”(王季迁旧藏《吴湖帆仿元八家山水合璧卷》,见宝瑞盈拍卖图录)由此可知吴湖帆这次北平之行,是张大千和彭恭甫合约,为“正社”开画会,并先后与溥儒(心畲)、溥僡(叔明)等旧雨会面。此次“正社”画展,是从9月9日至22日在北京中山公园举办,共组织社员作品200余件,影响极大。画展举办后,吴氏返回上海,此行前后一月有馀。

1937年2月17日,陈巨来到梅景书屋,吴湖帆又拿出“周本”《董美人》来欣赏,并请陈氏题观款一行:“自丁卯迄今,十年以来获观不下数十次,丁丑正月巨来陈斝又观,因识。”吴湖帆在《日记》中说:“如此题观款式,可知非泛泛初交与帖无关者所能办也。”的确如是,60家题词中好多还是陈巨来帮忙“代求”的。所以吴氏有此一说。是年四月,潘静淑请王季迁夫人郑元素“摹宋人纨扇图”(《吴湖帆年谱》,页060)。1938年,吴湖帆又将该册进行重装,把张大千、郑元素所绘之作装入册中,其中张大千《美人图》置于册前,并写了上述题记。

“潘本”卷末吴湖帆题跋

1961年春,因政治形势和身体欠佳之故,吴湖帆的收藏兴致大约也残存不多。开始陆续将平生收藏散出,此册《董美人》即转赠给了素有红颜知己之称的“螺弟”,即大名鼎鼎的周炼霞:

余得此《志》后已题词五十家,继并女史四家,展为六十家。初和作四十六首,后陆续足成十首,旋得中风病,不能细楷。索螺川补书十首,续和之女史词二首,由螺川任之。螺川爱此志,物归所好,缘偿斯愿。辛丑(1961)之春,吴倩病起识。(《吴湖帆年谱》,页060)

吴湖帆将“董美人”赠与“周美人”,我想其中是有深意的。从跋中可知,吴氏先是征集了50家词人题词,后来又征集了“女史四家”,这样他又决定扩展到60家,但实际上收到的题词却有64家。另外四家就是下面所提到的弹民学、董寿慈、潘承谋、顾炜昌。收到诸家题词后,先是吴湖帆和了46首,潘静淑和了两首。这些大约都是1931年前的事。后来由于战争及潘静淑去世等原因,吴氏兴致渐淡,搁置了很长一段时间。约在1960年中风之前,吴氏又和了十首,并倩周炼霞补录在原玉旁。同时潘静淑未能和完的另外两首女史词,也由周氏续之。潘氏生前所和两首分别是《踏莎行·董美人墓志》和《点绛唇·同上》,见《佞宋词痕》卷后所附《绿草词》。除了夹在“潘本”中的四家之外,其馀60家词人原玉及吴、潘、周三人和词,均被装裱在“周本”之后,形成厚厚一巨册,蔚为壮观。因此,约在1960年前后,该册有可能进行过一次装裱,将这些题词装入其后。

关于吴、周二人之间的韵事,近年来刘聪先生勾稽甚多,这里不作展开。另据刘聪先生赐示,这次题跋很有可能是吴湖帆笔下最后一次涉及周氏。从1952年开始相交至此,吴、周二人的缘分也许即将告一段落,这册《董美人》也成为这段情感历程划上句号的见证。从1927年入藏,到1961年转赠周炼霞,此册在吴湖帆斋头凡34年,自是他的铭心之物。最后此册又如何被上海博物馆收藏,其中想必也有故事可以掇拾,可惜囿于材料,不能详及。据徐云《丹青优雅——我的祖母周炼霞》一书中提到,“文革”中周炼霞被认为是 “反动文人”,扣上“封修资”的帽子,并说她是“鸳鸯蝴蝶派”,以致被人用皮带打伤失明,家中之物也被抄走。此册《董美人》想必也在其中。

关 于“潘本”《董美人》,仲威先生已多次撰文提及。关于此册的入藏时间不详,应该在1927年之前。因为该册中题跋时间最早的是1927年六月,这是其入藏时间的下限。1932年,吴氏在题“周本”《董美人》中曾提到他的三件《董美人》,他是这么说的:

余旧藏《常丑奴志》,颇欲觅此志为丑美伴侣,十年来搜罗之勤,所得三本:一即此册,淡墨笼纱,真如蝉翼,且锋棱毕现,自是石墨上乘;其一浓墨拓,嘉兴陆氏鬲鼎楼旧物;一为整本拓,最次,以未剪裁为可贵。(《吴湖帆年谱》,页059)也就是说从1922年至1932年的十年间,吴氏前后共入藏三种《董美人》,其中“周本”得于1927年五月。吴氏既然将时间从1922年算起,说明是年开始他就有《董美人》入藏了,因此不是“潘本”,就是”整纸本“。从“潘本”的题跋集中在1927年六月至1929年冬月之间的情况来看,“潘本”很有可能也是得于1927年。如果该假设成立,那么在1922年入藏的应是“整纸本”。由于未能得到与家藏《常丑奴墓志》相配的铭品,吴氏一直在寻寻觅觅,终于在五年之后如愿以偿。吴氏题跋中提到,在1932年前所得到的“周本”“陆氏鬲鼎楼旧藏本”和“整纸本”这三种《董美人》,与目前存世的吴湖帆三种《董美人》,即现藏上海博物馆的“周本”“整纸本”和现藏上海图书馆的“潘本”进行梳理,所谓“潘本”实际上就是“陆氏鬲鼎楼旧藏本”。此册原为陆树彰旧藏,内有陆氏“归安陆树彰季寅父收藏金石书画之记”一印可以为证。陆树彰是陆心源之子,而“鬲鼎楼”,是陆心源的斋号。父子相传,应是同为一种。不过这里吴氏却将“吴兴”误作为“嘉兴”了。

“潘本”赵叔孺题署

此册册首有吴郁生的题署,其后有1927年秋冯超然所绘《美人香草图》。接下去,还有赵叔孺“美人董氏志”的题署,吴湖帆的金粉题记。卷末还有吴氏题跋一段:

隋董美人墓志,道光中为上海陆耳山之子得于兴平。旋归徐紫珊所藏,深自矜惜,故拓本传世绝尠。咸丰癸丑(1853)沪城之乱,徐氏遭陷,石亦毁去。至今片纸拓本珍如星凤矣。隋志中以《常丑奴》为最难得,余藏金氏冬心斋旧本,久欲得此为侣,十馀年所渴想者,一旦遇之,欣喜无量,遂镌“既丑且美”小印为押。丁卯(1927)六月养疴嵩山草堂题。吴湖帆。(《隋墓志名品》,页021,上海书画出版社)这段题跋是在得到“周本”以后所作,因此其内容与“周本”题跋似曾相识。1932年秋,吴湖帆将此册“奉景郑兄览赏”。景郑,即潘静淑的内侄潘景郑。

相对“周本”而言,“潘本”显然要稍逊一筹,但也不失为佳拓。卷中有王同愈(1927年八月)、赵尊岳、陈承修(1927年冬日)、翁长芬(1928年正月)、陈文龙、张士彤(1928年二月)、冯幵、陈巨来(1928年正月)、张钟来(1928年十月)、蒋祖诒(1929年冬日)等人的观款。册中还夹有弹民学、董寿慈、潘承谋、顾炜昌应吴湖帆之请,题《董美人》的词稿四叶。这四家题词未被装入“周本”《董美人》册后,其原因不详。也许是交稿较晚,未能来得及裱入册内。当然,也不能排除吴氏将他们剔除在60家之外的可能。而且除潘词之外,其他三首均未录入上海图书馆所藏《袭美集》钞稿本内,当是遗珠。

在这里不妨再插一下发生在1927年冬和1928年冬,吴湖帆和陈承修就《董美人》和《常丑奴墓志》“各易题字”之事,详见吴湖帆在陈承修所藏《董美人》(现藏上海图书公司)中的题跋:

丁卯之冬,淮生道兄携示《隋常丑奴墓志》,与余藏冬心斋本相校勘,赏析竟日,各易题字,以识石墨胜缘。余并示以《董美人志》,意亦欲共观,而先生亦以此册未携为怅,盖《丑奴》《美人》俱隋志中铭心绝品,仅有之本也。吾二人俱双有之,岂非奇缘?戊辰(1928)冬日,访先生于寓斋,因得饱眼福,并属余录郑小坡题《西河》词及余和词于后。(转引自陈麦青《碑帖鉴赏:故纸堆中检出“天下第一〈董美人〉”》)陈氏是吴湖帆的金石之友,在吴氏所藏的碑帖中,很多都有陈氏的题跋,如“四欧堂”所藏四种“欧帖”。从题跋中可知,1927年冬,陈氏是携《隋常丑奴墓志》来与吴氏家藏本进行校勘的,并“各易题字”。而陈氏所藏这册《隋常丑奴墓志》,竟然也是吴湖帆外祖父沈韵初的旧藏。

这里需要纠正《吴湖帆年谱》中的一则疏漏。其1926年条下云:“五月,陈承修自延鸿阁主人爱新觉罗·溥伦处得《隋常丑奴墓志铭》册,持示吴湖帆。是册曾为吴湖帆外祖沈韵初、祖父吴大澂所藏,是时方归吴湖帆所有。”(《吴湖帆年谱》,页43)第一,陈氏藏本(沈韵初、溥伦递藏本)与吴氏藏本(沈韵初、吴大澂递藏本)不是同一本;第二,吴氏藏本为家藏本,与陈氏、溥伦均毫无关系;第三,陈、吴二氏互赏《隋常丑奴墓志》,并相互易题的时间是1927年冬月,而不是1926年五月。像这样的错误,《吴湖帆年谱》中并不止一处。同时,吴氏还将家藏的两种《董美人》也一并拿出来欣赏,并请陈氏题跋,其中“潘本”所题为“丁卯冬月,武进赵尊岳、闽县陈承修同观”(《隋墓志名品》,页021),可见赵尊岳也在场同观。至于“周本”,陈氏另有题词一首。当时陈氏,“以此册未携为怅”。一年之后,即1928年冬月吴湖帆才在陈氏寓所,看到陈氏所藏《董美人》,并写下如上题跋。陈氏也与吴氏一样,与董美人、常丑奴有缘,双“双有之”,以致吴氏也不得不说“岂非奇缘”!同时陈麦青先生还指出,吴湖帆在此册后所录的唱和之作,可补《佞宋词痕》之阙。其实这还是吴湖帆56首题咏、唱和《董美人》之外的另一首。

吴 湖帆将诸家《董美人》题词及和词汇成一册,题名曰《袭美集》。其钞稿本现藏上海图书馆,其前有吴氏小序,云:

丁卯之夏,获上海徐氏寒木春华馆所拓《隋美人董氏墓志》原石本,蝉翼笼纱,明光莹润,叹为得未曾觏。前有嘉定钱红稻(绎)署眉及二跋。曩余家传有金氏冬心斋旧藏《隋荥泽令常丑奴墓志》,因合装一函,题曰“既丑且美”,并征近人六十家题词,一一和之,合一百廿首。为仿稼轩《秋水篇》括体例,制《哨遍》词于卷前,又集宋人词句调《金缕曲》于卷后,并题《洞仙歌》为殿尾。时余初习倚声,本不足存,聊以自玩而已。并将原作录入,名曰“袭美”正不独有袭于“董美人”也。(转引自梁颖《词人吴湖帆》。《吴湖帆的手和眼》,页227)钱绎,号红稻村农,钱大昕之侄。由此可见“周本”《董美人》原为钱绎旧藏,册中尚存有钱氏的“署眉”和跋。此册与《常丑奴墓志》均为名人旧藏,难怪当年吴湖帆要欣喜若狂,将之配对、题咏,乐此不疲。由于题词原玉吴湖帆准备装入“周本”《董美人》册后,因此《袭美集》稿本实际上是吴氏用来唱和诸家的底本,所以抄录有时不免随意,涂改的痕迹也较多。

前面已经提到,吴湖帆先后共收到64家词人题词,加上吴氏和词56首,潘静淑二首,周炼霞二首,这样共计124首,再加上前后吴氏所作《哨遍》《金缕曲》《洞仙歌》等三首,围绕这册“周本”《董美人》所创作的词作实际上应该是127首,涉及67人。吴湖帆最终选定、装入“周本”册后的则是123首,真堪称洋洋大观,也是鉴藏史上的奇迹,说它空前绝后也不为过。由此,吴湖帆的才情和人脉关系,可见一斑。不过,随着传统诗词的落幕,这种风雅已经难以为续了。因此可以说,吴湖帆代表了上世纪金石书画鉴藏圈中最高水准,同时也是最高级的一位“玩家”,他的谢世,实际上暗示了一个时代的落幕。在参与《董美人》题跋的60多人当中,能拥有《董美人》的也只是少数,除了上面所提到的陈承修之外,仅吴梅、褚德彝(后转售给陈景陶,现藏上海图书馆)、潘景郑(吴湖帆转赠)等数人而已。另外,翻检《龙榆生全集》,发现其题《董美人》的《虞美人》系于1964年下,由于“周本”《董美人》吴湖帆已于1961年转赠周炼霞,因此很有可能是误置。

对于吴湖帆当年是如何一一请人题词的具体情况,随着时间的流逝,已经很难知其详情。而且他的《日记》恰恰始于1931年,也没有留下相关故事的可能。不过在王中秀编的《黄宾虹年谱长编》中,有一封当年黄氏写给吴湖帆的信,刚好谈到为“周本”《董美人》题词之事,恰好可以稍稍弥补一下其中的遗憾:

湖帆先生鉴:顷自皖归,途中成倚声题《董美人志》,拙劣,希削正。如勉强可附骥尾,再行录下册中。示敦煌写经卷值,商之前途,已允遵售。专此,只颂道绥。黄宾虹谨启。十月廿五日。

玉勾斜外金凫逝,衔出销魂字妖娆。何似金宝儿娇,已是碧萤无焰照前朝。 洛神风韵簪花貌,笔阵欧、虞早。君家更有丑奴儿,莫误东邻处子效西施。调寄《虞美人》奉题湖帆先生藏《隋董美人志》。又《常丑奴志》亦精绝,故尾语及之。录呈郢正。天都黄宾虹草。(《黄宾虹年谱》,页241—242)

该信写于1929年十月廿五日。黄宾虹不擅填词,此作实是汪律代作,黄氏仅易数句而已。由此笔者不由想到,在这100多首词作中,不知道还有没有其他代笔现象的存在?而且这批词作,大多都没有被收入作者的个人词集,包括吴湖帆本人的和词。如果有一天能够将“周本”《董美人》和《袭美集》整理、影印出版,不但可以弥补诸家词集之阙,同时也是一份很好的艺林掌故录,必将嘉惠学林。

作者:梅松

编辑:范菁

责任编辑:文汇理评部

*文汇独家稿件,转载请注明出处。