西风东渐,处于萌芽阶段的中国早期银行业趁势而为,借鉴海外金融业务模式和产品门类,因时、因地、因人制宜推出艺术品金融业务,满足了市场的融资与保藏需求,构筑了艺术与资本结合的萌芽形态。

盐业银行旧址

王一亭主持的上海豫园书画善会所在地

鸦片战争以后,西方近代金融登陆中国,逐步渗透。尽管时局动荡,艺术品收藏市场仍显活跃,而一些颇有远见的银行利用自身资金和信誉的优势,介入艺术品金融业务,竞相推出艺术品抵押贷款、艺术品保管、艺术品代理交易等多项特定服务,不仅满足了部分高端客户的金融需求,一定程度上促进了艺术品收藏市场的流动与活跃,同时也拉升了诸如典当、保险、鉴定、拍卖等相关行业的联动发展,更为重要的是,由于银行资金的支撑保驾,使众多堪称“国之瑰宝”的艺术精品免于战争毁坏以及流失海外的风险。

早期银行“试水”艺术品质押业务,与清宫珍藏休戚相关,盐业银行无疑是国内同业中涉足该项业务的开山鼻祖。1913年,民国政府代理财政部长梁士诒建议设立盐务事业银行获准,两年后盐业银行总部在北京开张大吉,由袁世凯的表弟张镇芳出任经理,而张镇芳的公子,恰是后来成为收藏大家的张伯驹。

1912年清帝退位后,末代皇帝溥仪在内廷依然称孤道寡,封官赐谥,保持着的一个清王朝残留下来的“微型小朝廷”,小朝廷向民国临时政府移交了全国统治权,同时对以紫禁城为核心的皇家财产做了不彻底的分割。由于没有进行交接和签署有效的契约,故宫文物在缺少明确产权归属的情况下,事实上被皇室小朝廷所掌控。小朝廷依然维持着奢侈的皇家日常生活,民国政府每年拨给400万元经费如同杯水车薪,自然无法应付浩大支出。而且,民国政府自身财政困难,朝不保夕,屡屡拖欠经费,更是加剧了小朝廷的财政危机,只好向银行或商号典押借款或赊账。

这份小朝廷1917年初记载的欠账单颇能说明问题:欠恒利号商借垫银二十八万五千零五十五两九钱一分六厘八毫四丝;欠亨记号商借垫银六千八百五十二两六钱四分;欠大清银行借垫银十四万两,除欠内帑银七万五千六百两;除欠泰元号商借垫银九万六千零五十两二钱二分;尚欠交通银行借垫银三万九千六百两;除还尚欠中国银行浮借银三万六千两;新欠中国银行息借五十万元,计折合银三十六万两。

1924年5月31日,盐业银行北京分行经理岳乾斋与内务府大臣绍英、耆龄、荣源,签订了一份抵押借款合同。小朝廷内务府以金编钟、金册、金宝和其他金器作抵押,借款80万元,期限1年,月息1分。合同规定,40万元由16个金钟(共重111439两)作抵押,另外40万元的押品包括金宝10个,金册13个,金宝箱、金印池、金宝塔、金盘、金壶等(重量10969.796两),成色不足十成的金器36件(重量883.8两),镶嵌珍珠1952颗,宝石184块。此外,还有玛瑙碗等故宫珍品45件,以及一些瓷器、玉器、珐琅器。

盐业银行独具质押清宫藏品之“慧眼”,恐怕得益于时任盐业银行总稽核张伯驹。1927年,溥仪被逐出清宫,托人将五代关仝《秋山平远图》、宋李公麟《五马图》、黄庭坚 《诸上座帖》和米友仁《姚山秋霁图》4件字画,拿到盐业银行天津分行申请办理质押贷款,银行经理朱虞生约张伯驹同往观看。“张伯驹闻讯大喜,劝银行经理 (朱虞生)照单全收。”之后,清室无力还款,张伯驹和朱虞生拿押品作价抵账,张伯驹以15000元将米友仁《姚山秋霁图》与黄庭坚的 《诸上座帖》收入囊中。同时,张伯驹善于利用“金融杠杆”为其字画收藏助力,他斥资购得 《平复帖》、《游春图》等历代名家巨制,均通过向盐业银行陆续透支金额,至1945年已达40万元之多。抗战胜利后,国民政府不断出台货币政策,“通胀”成为家常便饭,继而引发贬值风潮,张伯驹在这时还清了盐业银行的透支款项。

除了办理众多清宫遗物的艺术品质押业务,盐业银行还为社会人士提供质押、寄存服务。1931年,近代藏书家、曾任北洋政府教育部秘书厅秘书的杨敬夫转营工商业,为了筹措资金,忍痛将所藏92种宋元精本,以8万元质押给盐业银行天津分行。后因到期无力赎回,在天津名流潘复、张廷谔等人的帮助下,组织存海学社筹资从银行原价赎回,但其后仍寄放于盐业银行内。

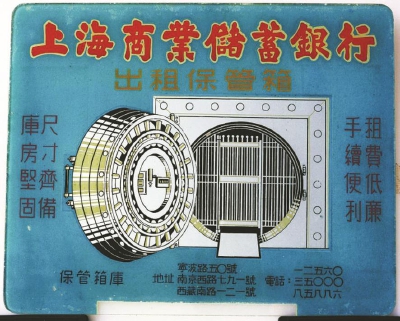

屈指数来,银行投入巨资建造保管箱库房,迄今已有100多年历史,其主要功能之一就是为客户提供艺术品保管服务。开办保管箱业务年代较早的当推上海商业储蓄银行,该行于1917年创设信托部,初期设施比较简单,仅置木质保管箱140余只,以后添置钢质保管箱200只,经逐年扩充增至1142只。1931年上海商业储蓄银行新大楼落成,“鸟枪换炮”装置了巨大的保管箱库房,库房四壁以18寸厚钢板砌成,库门纯钢制成,重15吨,设有保管箱6300只,至1932年9月全部租出,供不应求。

当时沪上不少银行的保管箱业务理念领先,特色鲜明,在客户中享有盛誉:位于上海中心地标国际饭店地下的保管箱库系四行储蓄会(由盐业、金城、中南和大陆四家银行组成)建造,号称东亚 “最坚固、最华丽、最完备”的金库,“供储户保存书画古董和珍宝契约之用”,因其地处黄金地段而受到客户青睐;大陆银行自建洋灰钢筋洋楼和坚固库房,从德国专门订购纯钢库门以及美国最新式纯钢保管箱,“租价极廉,其尺寸大小皆备,异常安全,并于库外设有密室,以备顾客整理及捡取物品。手续简捷,办法严密”;新华信托储蓄银行保管箱库设备为美国进口,库内备有不同型号的大、小保管箱1300个,库门上装有两具密码锁及定时开启装置,须双人会同,分别转动各自掌握的密码才能开启,具有极强的防火、防水、防潮、防爆功能,开张时以“减收半价”吸引顾客……据统计,至1949年,上海共有保管箱库36处,保管箱46000余只。

开设在上海江西中路200号的金城银行保管箱库,被视为民国时期甚为活跃的艺术品保管业务重地,这在吴门书画、鉴藏大家吴湖帆的《丑簃日记》里可以寻找到详尽的记载。如1937年3月9日,记述了吴湖帆与夫人潘静淑“同至金城保管箱,取出汤叔雅《梅花双爵图》、梁楷 《睡猿图》、金本清双钩竹石三画”;1939年2月27日又记:“上午同静淑携徐甥传桐同至金城保管库,将永阳王、敬太妃志、四欧碑、《梅花谱》、玉印两匣、宋哥窑罐碟各一件计十事安置,带归仲圭、叔明二卷、五代钟馗一轴”;翌日,补记金城保管库内藏物品信息:“保管库中置品(存十五仲):梁永阳王、敬太妃双志匣;宋拓四欧碑册一匣;《梅花喜神谱》一匣;玉印(嵌玉匣)一匣;玉押紫檀匣一匣;哥窑坛一只 (布匣);红哥窑盆一只(布匣);周玉鈢一方一匣;宋玉押一方一匣;二十八将军印一匣;白玉蟾字一卷;吴小仙《铁笛图》一卷;愙公《夏山图》一卷,又《衡岳图》一卷,又题吉金拓本一卷”,等等。

上海商业储蓄银行保管箱出租业务广告牌

随着金城银行的艺术品保管业务在藏界形成口碑效应,令一些海上藏家近悦远来,仅从吴湖帆的日记里可见一斑:1933年12月1日载有“邹百耐来,为松江韩氏藏书出卖之事。另有详细目录,内宋元善本余曾在金城银行见过”;1937年3月9日又见“据金城管理人云……其廿六号柜即溧阳狄平子葆贤丈所有,内贮王叔明《青卞隐居图》与钱舜举《山居图》、唐六如仇十州合作《云槎小景》卷等”。这些描述,足见其时金城银行保管箱库方家云集,珍藏荟萃,颇具规模。

外滩23号远东第一金库

早年银行机构出于对精神文化价值的认同,还通过收藏、投资、赞助、展览等方式,竭力支持艺术品金融的发展,当然,这与银行主事者的艺术涵养和爱好品味密切关联,其收藏性与公益性往往相伴相生。

被书画大师张大千称为“性好佛而隐于商,以善济众生为己任”的王一亭,功力深厚,造诣独特,即是其中的代表人物。身为中华商业储蓄银行董事长、上海总商会会长,王一亭发起成立了上海豫园书画善会,利用他在金融界举足轻重的地位,组织实施了一系列极有社会影响与突出效果的书画慈善赈灾活动。根据章程,凡会员出售之书画润费,“得款半归作者,半归会中储蓄,公议拨用,施米送药,助赈各省水旱灾馑。”如1919年河南发生殃及10多个县的特大水灾,1920年大江南北水旱交替导致灾民达千万人,1921年夏持续暴雨使苏浙皖地区几成泽国,1931年8月苏浙豫皖鲁等19省遭遇大灾民情危急等事件,王一亭均出面主持书画慈善赈灾,除了自己挥毫奉献作品义卖,还动员银行家、实业家踊跃出资认购,募得善款支援灾区。抗战烽火燃起,他又同何香凝联手筹办救济国难书画展览会,广泛征集画作,发行慈善销售券,他当场解囊认购6000元。在王一亭亲力亲为的推动下,不少银行、钱庄既收藏了名家名作,增添了金融文化底蕴,又致力于行善积德,赢得了市场美誉度,可谓一举两得。

银行家热衷艺术品收藏,未必尽是笔底春风,亦有重量级的国宝藏品。譬如蜚声世界的黄金编钟,系清乾隆帝80寿诞之际,各省督抚集资铸造的寿礼,计有编钟12个,大吕4个,共耗费黄金11439两,精美华贵,巧夺天工,堪称中国乐器巅峰之作。黄金编钟历经种种劫难,躲过了日军的疯狂搜查,由盐业银行天津分行经理陈亦侯以 “账外财产”保存下来,并和其他两位银行同仁秘密谋划,悄悄藏匿在四行储蓄会地下室的小仓库里,及至中华人民共和国建立伊始转交给国家,上世纪70年代初我国制造的第一颗人造卫星“东方红一号”发射时,用短波向地面传送的 《东方红》乐曲,便是用这套黄金编钟演奏的。

无独有偶,先后出任交通银行协理、金城银行、中南银行、新华储蓄银行董事的任凤苞,长期关注明清方志收藏,他认为 “方志一门为国史初基,典章制度之恢宏,风俗士宜之纤悉,于是备焉”。在他的努力下,四处搜罗明清方志多达2591种,所藏明代天顺刻本《大明一统志》、弘治刻本 《八闽通志》、正德刻本《姑苏志》、嘉靖刻本《南畿志》、隆泰刻本《云南通志》、万历刻本《镇江府志》以及清代顺治刻本《万平县志》、康熙钞本 《大清一统志》、康熙刻本 《顺德府志》 《无极县志》《泽州志》《河间府志》等,皆为海内孤本或珍本。1949年,任凤苞将其珍藏悉数捐献给天津图书馆。

颇有意思的是,当时部分银行还向书画家、文化学者伸出援助之手,安排他们在银行谋取职位,使之衣食有所保障,无疑成就了另一种艺术人才资源的“收藏”。1939年,海派画家潘君诺通过上海美术专科学校同学尤无曲,结识了爱国实业家、金城银行副经理严惠宇,他惜才养士,十分赏识年轻画家的才华。严惠宇除了举荐潘君诺、尤无曲拜丹青名家陈半丁为师,又介绍他们进入金城银行任职,借宿银行公寓,发给一份薪水,以维持生活,安心作画,了却后顾之忧。他们创作的书画作品,或被银行机构收藏,或作为赠送客户的礼品。

中国艺术品收藏源远流长,历史上第一次收藏热大约出现在北宋时期,之后晚明、康乾盛世、清末民初出现了较大规模的收藏热潮。西风东渐,处于萌芽阶段的中国早期银行业趁势而为,借鉴海外金融业务模式和产品门类,因时、因地、因人制宜推出艺术品金融业务,满足了市场的融资与保藏需求,构筑了艺术与资本结合的萌芽形态。

民国时期银行以自身独特优势,将资本运作及服务手段引入艺术品收藏市场,不但成为推进民间艺术品收藏良性互动的重要载体,而且也成为维护社会文化资源物质形态的鲜活标志,呈现出近代中国金融文化与商业服务相结合的原始轮廓。比如当时金城银行保管箱库内艺术藏品数量惊人,精品至多,仅宋元本及明钞校本就达百余种,文化财富亦为社会共享。吴湖帆在1933年7月4日 《丑簃日记》记载:“与百耐、博山、王欣甫等同至金城银行保管库阅书”,“最佳者为北宋 《荀子》及《战国策》、 《东坡集》 (残本)。又南宋刻 《晋书》 《礼记》 《三国志》 《昌黎集》《壶山集》,多残本,而皆极精。元刻 《梦溪笔谈》,至佳。”与此同时,战乱年代里艺术品得以存放在环境相对安全隐秘的银行保管箱库,使得大量艺术珍品免遭战争劫难,对于保护重要文物功莫大焉!比如近代藏书家杨敬夫的海源阁被军阀攻占聊城时占用,设为司令部,官兵竟用阁内藏书“烧火做饭,擦拭烟枪”,导致大量珍贵古籍损毁,幸亏杨敬夫及时将其中的宋元精本寄存至盐业银行保管箱库,确保这批稀世典籍安然无恙,现藏于北京图书馆。

尽管如此,限于当时的金融环境与文化背景,早期银行从事的艺术品金融业务也存在诸多问题:银行开展艺术品金融的主观能动性,取决于高层领导者的个人偏好,对行业的影响辐射半径较为有限,未能成为机构整体的文化自觉;艺术品金融的参与群体相对狭小,服务功能及品类比较单一,保管箱库建设并非专门为艺术品量身订制,市场前景晦明不定;银行缺乏专业人才,对于艺术品真伪鉴定存在短板,艺术品质押控制手段捉襟见肘,抵御风险能力薄弱,违章操作现象时有发生,有些银行“一朝被蛇咬”,只好挂起“免战牌”。如1934年《大陆银行总经理处关于放款催款应注意之法律行章规定事项致全体行员函》第17条规定:“古玩字画珠宝玉器为押品者绝对禁做。”可见面临市场诸种“暗礁险滩”,已有银行对该项业务持审慎态度。

作者:黄沂海(作者为上海市银行博物馆馆长)

编辑:范菁

责任编辑:文汇理评部

*文汇独家稿件,转载请注明出处。