我本来以为,那些反对《复活节岛,地球岛》叙述立场的学者,多多少少是在为复活节岛的土著发声,替他们洗去历史的脏污。那么,作为土生土长的复活节岛人,拉普理应是欢迎这一学术倾向的。然而他没有,他接受的是主流论述。这让我问自己:学术理路为什么要与现实层面的这些因素挂钩呢?很显然拉普没有这方面的考虑。

1

被手机闹钟第一次叫醒,感觉才睡下没多久。窗外一片漆黑,呼呼的海风撕扯着看不见的树叶。手机上的确是预定起床的早上6点,可一看手表,也是6点。这就不对了。昨天从圣地亚哥飞来复活节岛时,我特意没有把手表的时针向后调两个小时,所以手表上仍是圣地亚哥时间。昨天就发现,智能手机自动调整时间的功能在复活节岛遇到了麻烦。同行的几位,有的手机显示本地时间,有的停留在大陆时间。更有趣的是,同一个手机会在两个时区之间来回跳跃,仿佛通讯信号随着海风而飘移浮动。现在我的手机跳回到大陆时间,提前两个小时把我叫醒了。

再躺下已睡不踏实。紧闭的眼睛,仿佛穿透了屋顶,看到南太平洋蓝黑色的、飘着巨大云朵的夜空。从任何意义上说,复活节岛都是人类在地球上分布得最遥远、最与世隔绝的角落。这是“玻利尼西亚大三角”(Polynesian Triangle)最东的尖角,向东距南美大陆将近4000公里,向西距最近的一个太平洋小岛1500公里(离稍微大一点的大溪地则有3200公里)。来之前我们就设想,到了这个面积只有116平方公里的火山岛,既可以在西海岸看日落,又可以在东海岸看日出。岛上唯一的小镇安加罗阿(Hanga Roa)位于这个三角粽子形状的小岛西南,紧傍西海岸,是看日落的好地方,看日出则要跨过小岛到东南岸去。可是昨天傍晚骤起阴雨,西天满是深厚无边的黑云。没看到日落,可别错过日出。从酒店到最近的东海岸,只有5公里多一点。昨夜就商量好,今晨 6点起床,跑步到东海岸,在那里等候日出。

▲向着东方跑,右侧是机场。这是最后一个小坡,过去就能看见海岛东侧的海洋(潘隽摄)

酒店位于一个小小的海岬上,感觉房间各个方向都涌入海浪和海风的喧闹。手机再一次震响,赶紧起来穿衣洗漱,换上带了一路还没用过的跑鞋。门外已从暗夜转入黎明,道路和房屋清晰可辨。赶到大门口,老李(继东)、潘隽和刘兆洋正在那里热身,随后李孟东、薛红蕾夫妇也到了,一共6人。一问,好几个人都发生了提前两小时被叫醒的手机事故。走出酒店大门,沿Pont街向东南方向跑起来。夜里下过雨,街上星星点点散布着浅浅的水洼,偶有红泥涂抹在老旧的水泥路面上。加上游客,全岛的居民也不会超过6000人,这会儿他们都在沉睡中。

脚步声打破小镇的寂静,惊动了晨睡中的狗,远近人家立即爆发出潮水般的犬吠。很快,我们的前后左右聚拢几十只狗,它们伸直脖子狂吠,摆出一副随时扑上来撕咬的架势。为这个阵势所慑,我们停了下来。眼见它们并不真扑,只是作势唬人,我们继续往前跑,同时高度戒备地留意周围的群狗。我一边跑,一边向靠近我的几只狗招手示好,没想到,其中一只立即停止咆哮,摇起了尾巴。我也进一步表达善意,停下脚步,向它伸手,摸摸它的头。它热情地舔舔我的手,嗅嗅我的腿,亲热一番,好似老友相逢。我继续跑起来,它就紧跟在我旁边。接下来不可思议的事情发生了:它扑向马路另一侧一只仍在对着我们怒叫的狗,疯狂撕咬起来。这使我大吃一惊,同时不知所措,拿不定主意是不是应该去帮它。说也奇怪,那之后竟再没有狗逼近我们了,只在远处乱叫一通。

我们拐上以传说中的祖先酋长的名字命名的霍图·玛图阿(Hotu Matua)大道,之后就不再有群狗围追堵截了。断续的犬吠和鸡鸣都来自我们左手的平房民居,而我们右手,也就是大道的南侧,隔着三四米高的铁丝网,是空空荡荡的机场。机场是复活节岛上最大的人造设施,从西海岸一直伸展到东海岸,只要沿着霍图·玛图阿大道跑到机场尽头,就可以看到大海上的日出了。

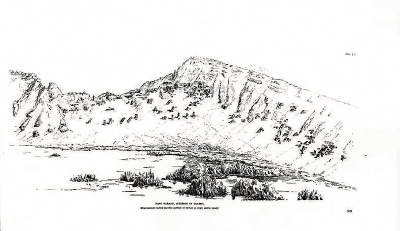

▲凯瑟琳·劳特利奇《复活节岛之秘》插图,复活节岛鸟瞰,看得出三大火山构成三角形的三个角,其间密布着多个寄生的小火山。

机场南边陡然隆起的锥形山丘,是复活节岛三大火山之一 (这三座火山分别形成本岛三角形的三个角,当然三大火山之间散布着许多个寄生的火山口和火山锥),有岛上最大的火山口湖Rano Kau(rano的意思就是“火山口湖”),也是全岛唯一的饮用水源。那个火山便是复活节岛的最南端,高高的悬崖直插蓝海。站在悬崖上向南看,会看到两座岛礁,分别得名大岛(Motu Nui)和小岛(Motu Iti)。从悬崖到大岛间的海域,就是传统“鸟人”竞赛要跨越的距离,被称为“鸟人”的勇士们抱着一捆芦苇游上大岛,取出岛礁上的鸟蛋,再游回来。从机场北侧看,阴沉的云雾紧裹在火山口一带,那里似乎正在下大雨。

这时我们头上也飘起了小雨。渐渐明亮的天空被黑云分隔成许多个不规则的区块,蓝天白云时隐时现。我戴上夹克的兜帽,想着,希望东方是晴天,这样的话,即使我们头上淋着雨,还是可以看见远方海天连接处的日出。千万不要和昨天一样,偏偏在太阳西斜下沉之时,整个西天都黑云翻滚下起雨来。

2

昨天傍晚开始下雨的时候,我们正在安加罗阿镇西北一家名为 “摩艾落日”的饭店里。摩艾(Moai)就是早已成为复活节岛象征的那种巨石人像。饭店位于一个缓坡的上方,向西俯瞰海湾,东北不远处是人类学博物馆,博物馆的东边是一个小型的火山锥。的确是看日落的好地方。太平洋在我们面前向西、向远方铺展开去,海面由近及远,由墨绿转为深蓝,竟似缓缓升高,直到触碰长天。海边是立有五个摩艾雕像的 Ahu Tahai,ahu的意思是竖立石像的平台。这样的ahu在复活节岛还有很多,我们下午已经造访了四五个,看到ahu平台上那些背向大海的巨大摩艾石像,任何人都会发出沉重的惊叹。如果西天晴朗,落日把摩艾石像长长的身影投射到坡下草地上,一定绚丽壮观。

▲海湾ahu上被扶起来的摩艾石像(罗新摄)

这是一家玻利尼西亚传统风味的餐厅。对于从圣地亚哥飞过来,知道复活节岛仍在智利国境之内的人来说,不大容易理解自己其实已经身处历史和文化传统与南美迥然不同的一个区域,到了南太平洋玻利尼西亚群岛文化区的最东端。尽管有人提出复活节岛的古老居民中可能有一小部分来自南美大陆,但几乎所有研究者都确信,在荷兰人罗格文(Jacob Roggeveen)于 1722年复活节这一天 “发现”并登陆该岛之前,岛上社会的文化和语言只能溯源至玻利尼西亚传统。国际上研究复活节岛的学者,绝大多数都有太平洋群岛研究或玻利尼西亚文化研究的背景。事实上,复活节岛成为智利版图的一部分,要晚至1888年。

我们到 “摩艾落日”餐厅来,不仅是为了一边晚餐一边看日落,也不仅是为了品尝玻利尼西亚传统美食。在这里,我们有一个重要的约见:塞尔吉奥·拉普(Sergio Rapu)会在这里和我们见面、座谈并共进晚餐。塞尔吉奥·拉普是复活节岛的名人:岛上人类学博物馆的第一个雇员、第一任馆长,本地人中第一个有国际影响的考古学家,以及历任复活节岛行政长官(governor)中的第一个本地人。他在美国怀俄明大学人类学系获得学士学位,又在夏威夷大学获得太平洋文化和考古学硕士。年近70、现已退休的他,仍活跃在文物保护和玻利尼西亚文化研究等领域。

▲复活节岛的考古学家拉普(潘隽摄)

我参加“探知游学”组织的南美游学团,到秘鲁、玻利维亚和智利三个国家游览,在马丘比丘、的的喀喀湖之后,最后一站是复活节岛。来之前做功课时,很多书和文章都提到塞尔吉奥·拉普,引起我的好奇。我向游学团的领队潘隽建议,安排一次与拉普的会见与座谈。先联系拉普的秘书,回复说一般情况下拉普不与游客会面,但如果我们愿意向复活节岛政府捐一笔若干数额的钱,用于保护本岛的文化遗产,那么可以安排一见。捐款是以支票的形式,写明捐给政府有关部门,与拉普个人无关。看来复活节岛政府很会利用拉普的名人效应,为本岛争取善款,当然前提是拉普自己乐意配合。我们立即同意了。

拉普在考古上最为人熟知的一个贡献,是发现摩艾石像的眼睛。此前复活节岛所发现的800多个摩艾石像,都有深深的眼窝,研究者以为石像本该如此,不知道眼窝里还会填充其他附属物以表达眼睛。所有的石像都是由一整块石头雕刻出来的,早期欧洲访问者即使看到的全是倒伏的石像,可根据石像倒伏的姿势,推测石像原先都是面向岛内而背朝大海,也根据附近散落的褐红色圆柱形火山熔岩石雕,推测石像头上本来叠加有附属的帽子,但他们对石像的眼睛却毫无了解。

1978年,拉普领导一个小小的考古队在Anakena海滩发掘(这是全岛最大的海滩,我们下午去过,银色的沙滩在阳光下闪闪烁烁)。Anakena海滩对于复活节岛的历史有非常特殊的意义,因为传说中的祖先酋长霍图·玛图阿在这里登陆,许多传说故事都发生在这个海滩,这里似乎是复活节岛的历史起点。复活节岛第一个被重新竖立起来的石像,也是在Anakena海滩的 ahu平台上,主持重立石像工作的是拉普的恩师、美国怀俄明大学的人类学家威廉·穆洛伊(William Mulloy)。这一年,拉普考古队继续穆洛伊的工作,发掘和清理古老ahu附近的摩艾石像遗址之时,在地下20英尺的堆积层发现了此前不为人知的石像眼睛。

▲拉普手持他发现的摩艾石像眼睛,美国《考古》杂志(1978年第5期)。完整的眼睛由两部分组成,外部是用白珊瑚雕成的椭圆形“眼白”,中心刻出一个凹槽,放置用红色火山熔岩刻成的半球形眼珠。

拉普考古队发现的眼睛,一个完整,一个半残。完整的眼睛由两部分组成,外部是用白珊瑚雕成的椭圆形 “眼白”,中心刻出一个凹槽,放置用红色火山熔岩刻成的半球形眼珠。当拉普把这个完整的眼睛严丝合缝地嵌进一个摩艾石像深深的眼窝时,他和其他考古队员都惊呆了:原来石像都是有眼睛的,看上去是有生命的,老人们曾说石像是 “活着的祖先的脸”,原来真是这样的。一个重要的旁证是,岛上收集到的古代木雕人像的眼睛,同样使用嵌入物,不是白色的动物骨头,就是岛上随处可见的黑曜石。

这个发现使得先前历次考古调查中找到的残碎眼睛都明确了身份,并且为后来复原部分摩艾石像提供了模型。今天我们看到的一些海边石像都已补充了眼睛,和火山岩采石场一带的原始石像差别很大。最早发布这一发现的是美国 《考古》杂志(1978年第 5期),文章所附照片中,有一张是拉普和他的助手一起展示他们的成果。那时的拉普不到30岁,戴着眼镜,长发飘飘,夏威夷风格的短袖花衬衫非常显眼。

▲拉普和他的助手一起展示他们的成果,美国《考古》杂志(1978年第5期)

我们在餐厅见到的,是40年后的塞尔吉奥·拉普,头发短了,眼镜不见了,然而还是那种夏威夷风格的蓝色花格子短袖衬衫,以及与年龄不相称的强壮身材,还有,就是照片上看不到的、炯炯发亮的双眼。全岛都认识这位大名人,他走进餐厅时,餐厅主人和服务员都上前热情问候。见到我们,他的第一句话就是:“欢迎来到拉帕努伊(Rapa Nui)。”偏偏就在这时候,天上黑云翻滚,外面下起雨来。

拉帕努伊,是本地人对复活节岛的称呼。

3

还没坐下,拉普就说,见到中国人,感觉像是见到了家人。接着解释,他有中国血统,曾祖辈有一位是中国人。“我的血统是个大混杂,”我读过他在一次采访中的话,“我的祖先中当然有拉帕努伊人,但也有荷兰人、智利人和中国人。”他告诉我们,他与中国的联系还不止于此,他在夏威夷的女儿嫁给了一个华人,而这位女婿恰好是孙中山的后人。他以前并不知道孙中山的历史重要性,直到2008年他到上海复旦大学参加会议,作题为“从中国到拉帕努伊”的演讲,那时他顺便去看了孙中山纪念馆,才知道自己的四个外孙(女)竟是伟人之后。他笑着补充,这四个外孙(女)在夏威夷就读的学校出过两个名人,一个是孙中山,一个是奥巴马。

拉普说,中国与拉帕努伊的文化联系要追溯到8000年前。首先见于中国南部与越南北部的一种考古学文化,经东南亚和太平洋群岛,一直到玻利尼西亚古代文化中,线索清晰,业经证实。从基因角度,玻利尼西亚群岛居民也与东亚人群有亲缘关系。他举例说,他的弟弟背上就有“蒙古痣”(当然,这有玩笑意味)。“不管我们的面相发生了多少改变,我们与亚洲特别是东亚的联系仍然很深。”

他又举例说,我们和中国都有祖先崇拜,我们的摩艾石像就是用来祭祀祖先的。说到摩艾石像,他把话题从中国与复活节岛的历史联系,转向介绍复活节岛的历史及其意义。历史上,摩艾石像的制作是越晚近越大,早期的只有一两米高,后期的高至10米。一般来说,崇拜和祭祀的规模逐渐提高,是因为人口增长,相应地,经济力量越来越大。可是在我们这里,情况是相反的,经济条件是逐渐恶化的。那么,何以摩艾石像反倒越来越大呢?怎么解释呢?既然他这么问,当然他会有自己的答案。

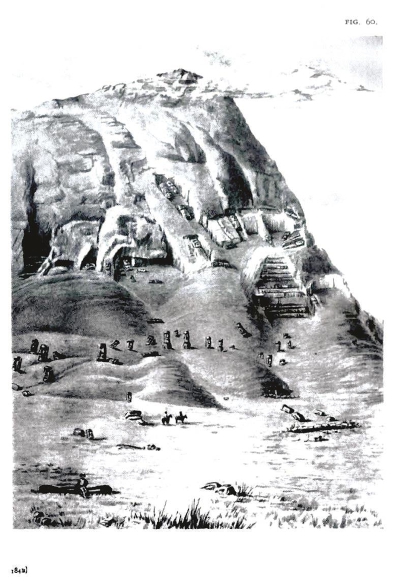

▲凯瑟琳·劳特利奇《复活节岛之秘》插图,描绘北部火山口采石场的全景

玻利尼西亚群岛的古代岛民有点像逐水草迁徙的游牧人,他们在一个岛上生活一些世代,资源消耗得差不多了,就乘船离开,寻找新的岛屿,这种生存模式是玻利尼西亚历史的一个重要特征。然而在相对隔绝的复活节岛 (拉帕努伊),迁往其他岛屿的可能性太低。经过初期的经济繁荣和人口增长(拉普说,到16世纪曾多达2万人,当然这在学者中仍是一个争议话题),森林砍伐净尽,造船的原料没有了,远航的希望也断绝了,人们困陷在岛上。资源越来越少,食物越来越少,富余劳动力却越来越多。当劳动力成本越来越低,投入摩艾石像制作的人力越来越多,石像尺寸也会越来越大。

▲凯瑟琳·劳特利奇《复活节岛之秘》插图,描绘她和丈夫在采石场一带发掘和测量摩艾石像的工作场景

话锋一转,又回到中国。拉普问我们:那么在今天的世界上,有哪一个国家是资源有限同时却拥有数量巨大的过剩劳动力呢?中国,大家回答。“是呀,”他说,“中国人也可以制作越来越大的摩艾,中国的摩艾是Made in China,现在中国制造在世界上占有越来越大的份额,我作为中国人的一个远亲,感到很骄傲呀。”

说到复活节岛的历史起点,拉普根据玻利尼西亚群岛的文化传统,指出古代玻利尼西亚人迁徙到没有河流 (意思是没有稳定淡水供应)的小岛时,通常不急于登陆,而是环岛航行,依据岸边海水的含盐度决定登陆地点,水不那么咸的地方,说明那里靠岸处有较多地下水,就可以挖井取水。最早来到复活节岛的人们,大概也是这样做的。那么,他们是什么时间来的呢?学术界有很多争论,有很多种假说。“我同意威廉·穆洛伊的意见,”拉普说,“应该是在 4—5世纪。穆洛伊在我们现在这个位置发掘出一个7世纪的摩艾。7世纪就有足够的人力制作摩艾,那么之前大概需要两个世纪来使最早登岛的那一小群人增殖人口,所以他推测是4—5世纪。”

有研究者,如在复活节岛研究史上十分重要的挪威考古学家托尔·海尔达尔(Thor Heyerdahl),提出玻利尼西亚人并不是最早来到复活节岛的人,或者说,玻利尼西亚群岛并不是复活节岛早期居民的唯一来源,南美大陆提供了另一个来源。一个重要的理由是复活节岛上很早就有原产于南美的甘薯(红薯)。提出这个假说的托尔·海尔达尔进一步解释说,甘薯就是经由复活节岛向玻利尼西亚群岛和其他太平洋岛屿传播的。“99%的研究者不同意这个说法,我也不同意,因为南美印第安人没有航海传统。有一次在罗马开会,我对海尔达尔说:托尔,我想不是印第安人把甘薯带到拉帕努伊,而是拉帕努伊人去南美大陆把甘薯带了回来,当然,可能的情况是,他们也同时带回了印第安人的公主,因为我们玻利尼西亚人生得太俊美了。”

不管甘薯是怎么来到复活节岛的,在欧洲人出现之前,甘薯是复活节岛最重要的农产品。研究者认为,甘薯大约在13—14世纪进入复活节岛,与岛上人口的增长和摩艾规模的扩大先后同时,其间必有关联。在甘薯到来之前,岛上的主要农产品是山药和芋头 (和玻利尼西亚其他岛屿一样),可是这两种作物在快速渗水的火山岩地区收获不佳,只有甘薯到来后,复活节岛才进入全盛时期,也才可能支持大规模的石雕作业。正是因此,拉普在剑桥的一次会议上提出了 “复活节岛的甘薯文明”的说法。“我知道很多人是不高兴的,”拉普说,“他们觉得南美才是土豆和甘薯文明。可是甘薯对拉帕努伊真是太重要了。”

我们中有人提到传奇般的“鸟人”,想知道这个传统是怎么发生的,为什么在玻利尼西亚群岛的其他人群中未曾出现。鸟人是指岛上各氏族间的竞争方式。每年海鸟生蛋的时节,各氏族选出一个勇士,看谁能够最先泅渡到大岛岛礁上,取出新生的鸟蛋,再完整地送回复活节岛。胜者所代表的氏族获得接下来一年时间的领导权。“当然,鸟人是拉帕努伊人发明的,正如摩艾也不见于其他玻利尼西亚文化,”拉普说,“如果说摩艾代表着祖先崇拜,鸟人替代摩艾说明源自玻利尼西亚传统的祖先崇拜开始崩溃,因为鸟人游戏的实质是靠实力而不是靠血亲秩序来决定权力分配。”欧洲人初到复活节岛时,看到的就是鸟人时期。从摩艾到鸟人,是复活节岛社会历史的重大转折,决定性的因素是生态环境的恶化和食物生产的短缺。

这样,话题自然而然地转到复活节岛古代文明的崩溃上。

4

拉普解释说,玻利尼西亚人在大洋上长程迁徙时,他们的独木舟里通常带着驯化的动植物,植物主要是芋头和山药,动物是狗、鸡和猪。然而来到复活节岛的先民没有带猪和狗,也许是失落在漫长的迁徙途中了。复活节岛周边缺乏大型珊瑚礁,也就是没有天然渔场,因而近海捕鱼的条件也几乎不存在。很长时期内,岛民唯一的蛋白质来源就是鸡,也许非常有限的海鸟蛋算得上是一个补充(后来的鸟人竞争很可能就源于岛民到岛礁上猎取鸟蛋的长期经验)。因此,鸡在复活节岛的文化生活中地位独特,白鸡祭祀是祭祀的最高等级。

先民登岛之后开展农业种植,首先要砍树,大量棕榈树在此过程中消失。失去森林的保护,高地土壤随着降水流失,地貌发生巨大改变,可耕地越来越少。即使甘薯的传入曾一度缓解这种人地矛盾,但随着人口增殖,土地产出下降,食物短缺的危机很快转化为社会人群间的竞争和冲突。资源消耗净尽然后迁往他岛的玻利尼西亚模式,复活节岛的岛民无从照搬,于是人们只好在这里挣扎着走向末路。大概从16世纪开始,各类冲突愈演愈烈。研究者从黑曜石制作的武器推测,岛上一度爆发过血腥的部落战争。早期欧洲探险家和传教士还根据岛民传说,推测岛上曾经有过人吃人的时期,当然这是未经证实的。拉普和许多研究者一样,认为生态环境的恶化导致了复活节岛的社会衰败,而造成生态恶化的,恰恰是岛民对于自然资源的过度消耗。

对今天的公众来说,这听起来像是一个非常熟悉的故事:这正是许多人描述的人类与地球的关系。事实上,从达尔文以来,孤绝于世、生态独立的岛屿,常常被研究者当作“微宇宙”(microcosm),是具备可控条件的历史实验室。复活节岛就提供了一个绝佳个案,被视为观察人地关系的实验室。自20世纪70年代后期生态环境研究日益得到关注以来,复活节岛的历史越来越被看作一部人类破坏生态最终毁灭自己的启示录。影响最大的一本书是1992年出版的 《复活节岛,地球岛 》,作者是英国考古学家保罗·巴恩(Paul Bahn)和新西兰古气候和古环境学家约翰·弗棱利(John Flenley)。以此书为榜样,许多研究者和作家都以同样的论述立场,把复活节岛的历史当作当前人类社会的前车之鉴。其中中国读者最熟悉的,可能是贾雷德·戴蒙德的《崩溃——社会如何选择成败兴亡》,书中专为复活节岛的沉痛教训辟出一章的篇幅。

在“全球变迁的人类维度”这一视角下,复活节岛的古生态与历史研究逐渐成为公众话题。在《复活节岛,地球岛》中,保罗·巴恩和约翰·弗棱利明确地说:“(复活节岛人)为我们演示了一场实验,一场有关无节制人口增长、滥用资源、破坏环境、以及误以为信仰能确保未来的大型实验。”在此基调之下,几乎所有关于复活节岛的讲述,都是一个悲剧,人们不断地犯错误,黑夜不可避免地降临于世。越来越多的研究者开始使用一个词来描述复活节岛的文化与社会进程:文化退化(cultural devolution)。

文化退化论者所依据的复活节岛历史,可基本概述为:人类砍伐棕榈林,目的是开辟农地、造独木舟、用作燃料、运输摩艾石像。他们无意间携带上岛的老鼠快速繁殖,吃尽棕榈果实,阻碍新林生长。当森林面积缩小,土地侵蚀加剧,河谷土壤减少,储水能力随之锐减。食物生产下降,导致竞争与冲突,为此反倒要雕造更多的摩艾。更多竞争,更严重的饥饿、战争和社会破碎。最终,摩艾为鸟人取代,摩艾不再被重视,逐渐倒伏。社会衰败使得人口剧减。破坏森林是灾难的起点,而这是复活节岛人民的主动行为。人类自造的生态灾难所引发的社会自我毁灭,是支持复活节岛文化退化论的基本历史叙述。

《复活节岛,地球岛》里有这么一段生动的文字:“站在最高处你可以看到全岛几乎任何地方。砍倒最后一棵树的人,明明看得清那就是最后一棵树,可他(或是她)还是砍倒了它。这才是令人忧惧的事,人类的贪婪竟是如此无边无际。自私似是与生俱来。自私导向求生,利他导向死亡,因而自私的基因优胜。……复活节岛人一点也不怀疑他们的神会替他们找到解决方案,正如今日我们倾向于依赖科学与技术之神。然而那些岛民最终还是陷入无路可走的绝境,我们也完全有可能落到同样的下场。”

这样的历史叙述、人文关怀和以小譬大,无疑已经占据主流地位。近30年来,讨论人类与环境关系,如果需要举一个反面的例子,通常都会是复活节岛。复活节岛为人类提高环保意识,为新时代的生态观念启蒙,以牺牲自我的方式做出了不小的贡献。然而,如果上述的历史论述是存有疑问甚至是错误的,那么这样的牺牲对复活节岛是不是并不公平呢?进一步说,基于复活节岛个案所发展出来的种种学说,会不会因此而损失科学价值呢?

事实上,在太平洋群岛研究的学术圈内,对于 《复活节岛,地球岛》那种把森林消失归咎于岛民贪婪的宏大叙事一直存在着质疑和驳斥。在《复活节岛,地球岛》出版后不久(1993年),格兰特·麦考尔(Grant McCall)就发表文章,提出小冰期的环境扰动所引发的严重干旱,很可能是导致拉帕努伊森林灭绝的主因。1998年,奥利亚克(Orliac)夫妇发表题为《复活节岛森林的消失:过度开发还是气候灾难?》,指出厄尔尼诺现象引发的干旱造成了 “一个残酷而剧烈的危机:饥饿、高死亡率和深刻的社会失序”。

更有力的驳论来自罗莎琳德·亨 特-安德森(Rosalind Hunter-Anderson),她 1998年发表的 《人与气候对于拉帕努伊的影响:真是人砍倒了那些树吗?》,对《复活节岛,地球岛》所代表的文化退化论历史观进行了全面批判。她依据广泛的民族志资料,指出复活节岛人本来有可持续的农业实践,也有办法控制土壤侵蚀,甚至包括对棕榈树的保护,因为棕榈树对于太平洋群岛农业来说有足够的重要性。针对 《复活节岛,地球岛》所猜测的岛民砍树的理由,她指出有学者发现复活节岛造船不用棕榈树,而运输摩艾石像也不会导致森林大量损耗,因为平均一年建造的石像不会多于两个,而运输石像的圆木并非一次性消费品,完全可以存储起来反复使用。针对人类所携老鼠破坏棕榈林一说,她也予以批驳,指出与其说老鼠吃掉了棕榈的种子,不如说正是因为它们啮咬棕榈果的硬壳,反倒帮助了果实发芽。她根据自己建立的古气候变迁模型,主张复活节岛环境变化是气候变化的结果,而这种气候变化开始于3000年前,公元400年以后才抵达复活节岛的玻利尼西亚人,是这一气候变化的承受者,而不是制造者。在她看来,复活节岛人在努力适应这种变化以求生存,复活节岛的历史,就是岛民适应大环境变迁的历史。

2002年第 3期《世界考古》(World Archaeology)杂志发表了保罗·莱恩伯德(Paul Rainbird)的文章《是我们未来的一个预言吗?——复活节岛的生态灾难与太平洋群岛环境变迁》,在上述质疑者的基础上,进一步以太平洋群岛为整体语境来观察复活节岛的生态变迁史。与亨特-安德森不同,莱恩伯德认为不是人类在适应环境,而是环境在适应人类。人类一直在改造环境以适应自己的需求。太平洋群岛的人民在千百年间一直在改变环境以求生存,因为不这样做他们就不能生存。既然改变环境是生存之道,那么复活节岛怎么可以例外?通行于玻利尼西亚其他岛屿的历史法则,自然也适用于复活节岛。以生存为目的而改变环境,并不意味着一定导向生态灾难。太平洋群岛其他地方同样经历了生态系统适应人类生存需求的重大变迁,但并没有导致生态灾难,也没有发生社会溃败,为什么要认定复活节岛是一个例外呢?

莱恩伯德最有力的驳论是:所谓的生态灾难和社会溃败,都发生在欧洲人到来之后,而不是之前。与欧洲人的接触,才是改变复活节岛社会文化命运的关键。《复活节岛,地球岛》一书所指出的食物竞争、部落战事与社会失序,从年代学的意义上说,都发生在欧洲人到达之后。1722年荷兰人罗格文见到的复活节岛上,摩艾崇拜仍在进行,岛民全无武装。可是1774年库克(Cook)船长来时,发现摩艾已经倒伏,岛民以黑曜石为武器,显示社会发生了很大变化。

岛民传说提到古代的很多战争故事,这对研究者是一个误导,以为复活节岛历史上某个时期战事频仍,反映了重大的社会经济危机。然而对古代墓葬中大量骨骸的研究,却发现很少人是死于暴力,相当大比例的死因竟是欧洲人带来的病毒,特别是梅毒和天花。1862年来自秘鲁的掠奴船从复活节岛抓走了上千人,其中很多是上层人士,包括酋长和巫师,这之后岛上再没有人能够读写该岛独立发展起来的象形文。被掠为奴的岛民只有15个人最终返回复活节岛,而他们携带回来的天花病毒立即制造了更大的灾难。当时在岛上的欧洲传教士写道,复活节岛“整个成了停尸房”。1877年,曾经人口众多的复活节岛,只剩下110人,这在真正意义上摧毁了复活节岛的社会与文化,而不是岛民破坏棕榈林造成的。

莱恩伯德和亨特-安德森等人所批驳的,是把社会变化完全归因于环境变化。环境当然起作用,但不是决定性的。而且,就连环境变迁本身,也不能一味归结到岛民砍树。欧洲人带到岛上的不仅是病毒和新鲜的技术和物品,他们还引入了许多破坏性动物,包括兔、马、羊、猪等,他们也参与了棕榈林的消亡过程。也有研究者指出,欧洲人引入的奇异物品,扰乱了岛民的价值体系,引发社会内部忠诚与信任的危机。

总之,这些学者强调,假定复活节岛与世隔绝,并进一步假定因为与世隔绝所以最终自我毁灭,这种研究倾向是有问题的。在他们看来,复活节岛的历史悲剧,起因于18世纪与现代世界体系的突然接触,种种内外因素碰撞之下,复活节岛就从一个足以支撑数千乃至上万人的玻利尼西亚农业岛屿,变成经济凋敝、人口稀少、只能放牧牛羊的荒僻之地了,一如19世纪后期和20世纪早期欧洲探访者之所见。

5

到复活节岛之前,我对前述学术争议已略有涉猎。我当然没有能力判断孰是孰非,所以存心要把这个问题端给塞尔吉奥·拉普。吃饭时,我向他问起这个问题。他不假思索地回答:“拉帕努伊的历史,的确是生态环境的灾难史,虽然对历史细节有许多不同的看法,但这个历史对世界其他地方、其他人群有警示意义,这也算是拉帕努伊在现代世界里的独特价值。”

老实说,我有点意外。我本来以为,那些反对《复活节岛,地球岛》叙述立场的学者,多多少少是在为复活节岛的土著发声,替他们洗去历史的脏污。那么,作为土生土长的复活节岛人,拉普理应是欢迎这一学术倾向的。然而他没有,他接受的是主流论述。这让我问自己:学术理路为什么要与现实层面的这些因素挂钩呢?很显然拉普没有这方面的考虑。

不过,拉普自己的一个学术见解,却有利于反驳把生态灾难归咎于岛民砍伐棕榈树的传统说法。主张岛民砍树导致森林灭绝的学说,认为岛上最大宗的林木消耗,来自运输摩艾石像对圆木的需求。从18世纪的欧洲登岛者到现在的游客,看到岛上这么大、这么多的摩艾石像,无不对原始条件下的岛民如何把石像从火山锥采石场运到海边感到好奇。最早、最流行的解释都是欧亚大陆古文明中普遍流行的圆木轨道。可是,欧洲人见到的复活节岛已基本没有树木,这就催生了运输摩艾导致棕榈树被砍伐净尽的猜想。有意思的是,即使到今天,有关如何运输摩艾仍无定论。拉普提出一个假想:摩艾是走到海边的。

拉普说,他小时候问父亲,摩艾是怎么到海边的?父亲回答:根据岛上的传说,摩艾是走到海边的。“摩艾当然不会自己走去海边,但我一直记得这个传说,我相信一定有什么联系。”拉普说。很多年以后,当他把一个又一个摩艾重新放回Ahu平台上,他盯着石像的雕凿痕迹看,忽然发现石像的底部都有某种特意凿出的形状,似乎是为了便于石像摇晃而不是稳定。他突然联想起小时候听父亲说过的话,恍然大悟,于是提出了摩艾运输方法的新说:岛民利用重力作用,用绳索前后左右牵引,让石像自己摇晃着缓缓移动,从山坡一路下到海边。原来,“自己走到海边”的岛民传说并不是无稽之谈。

拉普这个新说在专业学者中并没有很多信从者,但夏威夷的一个工程师听后大感兴趣,自己组织了一队人马加以试验。我看过记录这个试验过程的视频,与摩艾同形同重的水泥人像被绳索牵引,开头几次都失败了,不是倒伏就是纹丝不动,但最终他们找到了窍门,竟然把水泥人像移动了几十米。我向拉普提起这个视频和试验,他哈哈大笑,说他也是后来才听说这个试验的。“就我所知,”他说,“地球上没有其他地方的人是用这种方式运输巨型石雕的,这也许是拉帕努伊人对人类文明的一项独特贡献。”

当然,拉普提出的这个运输方法还远远没有被同行们接受。如果他的假想是可以成立的,那么关于运输摩艾消耗圆木的传统解释就被消解了。拉普说,摩艾对森林消失并无责任,可森林消失也是事实,那么,是怎么消失的呢?“我们最近有一个新发现,”他说,“我们在火山湖泥土堆积中取样分析,发现在某个时期有特别多的甲壳虫,此前没有,说明是外来的。我推测这些外来甲壳虫是森林消失的罪魁祸首。”

▲尚未从采石场和加工场地运下山丘的摩艾。仰面倒下的摩艾石像的身体部分都已深埋土中(罗新摄)

生态变迁在地球上其他地方对人类社会有深刻影响,复活节岛自然也不例外。拉普说,同样的气候变化,对欧亚和美洲大陆的影响和对拉帕努伊的影响是不一样的,因为这只是一个小岛,生态系统是孤立的,一次大型震荡可能就造成不可逆的灾难。与此相应,岛上的人类社会也是孤立的,与人类其他群体几乎没有明显的联系。岛上的生态环境和人类社会都是这种孤立、封闭的系统,自我恢复的能力非常有限。

说到与世隔绝,针对一般人所理解的岛上社会与人类其他社会完全没有接触,拉普说,不是完全不接触,只是没有成规模的接触。“1978年我们发现摩艾的眼睛之后,有一个问题困扰我,为什么这些眼睛是嵌入式,而不是如其他玻利尼西亚岛屿那样的凸出式?我们知道秘鲁古人像的眼睛是嵌入式。那么拉帕努伊的嵌入式,与秘鲁的嵌入式,是各自独立发展起来的,还是有某种传播、学习的关系?”换个说法,古代复活节岛人是不是到过南美大陆?拉普说,有证据显示太平洋群岛与南美大陆是有接触的,最为人熟知的当然是甘薯。此外还有一些证据,比如,前些年在智利南部发现的部分古人遗骨,有玻利尼西亚人特征;在阿根廷一个遗址发现的鸡骨,与新西兰毛利人的鸡有亲缘关系。不过,这类接触是偶发的、个别的、不连续的,不足以打破拉帕努伊社会的孤立与封闭。

就在我们用餐和谈话时,一个大约二三十人的中国旅游团进了餐厅。这样,加上原有的我们这一拨中国人,和另一个中国团,这家餐厅里几乎全都是中国人了。我对拉普说,我们今天来这里的飞机上,大约三分之一是中国游客,在机场看到另一架从大溪地飞来的飞机,下来的几乎全是中国游客。没想到会有这么多的中国游客对这个小岛有兴趣。拉普说,拉帕努伊旅游部门的数据显示,近五年以中国游客的数量增长最快、占比最高,听说主要原因是有中国公司在大溪地建大型旅游设施,推动了南太平洋的旅游。“拉帕努伊和中国的空间距离正一天天缩短,我们越来越近了。”拉普笑呵呵地说。

从餐厅出来,我们和拉普告别,他祝我们在拉帕努伊过得愉快,我们祝他身体健康,希望还有机会见面。雨已经停了,西天黑云散开,露出深蓝色的天空,可是太阳早已沉入太平洋。

6

我们沿霍图·玛图阿大道向东跑,半个多小时内一直在机场旁边。小雨飘了二十几分钟就停了,东一片西一条的蓝天不知何时已多于阴云。再往前,离东海岸已经不远。天光大亮,头顶上的乌云变成了染着红晕的白云,机场狭长的跑道上反射着白白的光。机场南侧突兀而起的火山顶部云朵消散,只剩薄薄的一层雾气,浮游在黛色的草坡上。十分钟后,已经看得到机场的尽头。向前看,陆地消失的地方,远远地出现了色调很不均匀的海面,以及海天之际的云堆,如纵贯南美大陆的安第斯山脉一样。

霍图·玛图阿大道在下坡转弯的地方结束。霍图·玛图阿是传说中最早迁徙至复活节岛的那批先民的首领,岛上许多传说故事都以他为中心。我读过(也许说翻过更准确)神父塞巴斯蒂安·恩格莱特(Sebastian Englert,1888—1969)的《复活节岛传说》(Legends of Easter Island,新整理版,2001年),书里有专门一章《霍图·玛图阿的历史》。故事中有好些都与岛上的地理风物相关。比如,故事中解释霍图·玛图阿死后,守卫氏族为了防范别的氏族来偷盗霍图·玛图阿的尸体,把黑曜石破裂为小小的碎片,与土壤混合起来覆盖霍图·玛图阿的尸体,盗掘者若要掘发墓地,土壤中的黑曜石碎片就会割伤他们。这个故事大概是为了解释为什么今天岛上到处都是细碎的黑曜石。

传说中霍图·玛图阿是从Hiva出发航行到复活节岛的,很多故事都讲第一批移民对故乡的怀念 (研究者认为,这个Hiva可能就是南太平洋的皮特肯岛,Pitcairn Island,东距复活节岛1900公里)。比如霍图·玛图阿的建筑师 Nuku Kehu,他是移民中唯一会建造房屋的,别人跟他学习都没有学到精髓,特别是没有学会怎么盖屋顶,所以他死后复活节岛的房子很容易被大风吹掉房顶。离开 Hiva时,Nuku Kehu没有带着他的妻子Maramara Kai同行,到复活节岛以后,他每次看到日落都会感伤难过,因为那是故乡和妻子所在的方向。值得注意的是,复活节岛无论古今主要的聚落都在西岸的几个海湾,古今岛民看日落的机会远远多于看日出。

▲复活节岛的日出(潘隽摄影)

记录这些传说故事的恩格莱特神父,以及和他一样在复活节岛上长期生活、为该岛的历史文化研究做出过杰出贡献的那些欧洲传教士、探险家、人类学家和考古学家们,他们无一例外地住在西岸,也是看日落远远多于看日出。这些人中特别值得记住的,有法国传教士耶乌劳 德 (Eugène Eyraud,1820—1868),英国人类学家劳特利奇夫妇(Katherine Routledge,1866—1935,and William Routledge,1859—1939),以及最值得表彰的德国传教士塞巴斯蒂安·恩格莱特。恩格莱特神父在复活节岛生活长达34年,见证并参与了复活节岛研究的现代转型。他和耶乌劳德,以及后来拉普的恩师美国考古学家威廉·穆洛伊 (William Mulloy,1917—1978)一样,长眠在复活节岛上。只是他们的墓地也都在西岸,他们至今仍在欣赏拉帕努伊的落日。

和太平洋群岛的其他岛屿,以及地球上任何其他地方相同,复活节岛经历了人类改造生态、生态适应人类的巨大变迁。英国人库克船长见到的复活节岛,与荷兰人罗格文最早见到的已有不同,劳特利奇夫妇见到的,也不同于耶乌劳德,恩格莱特后半生更是亲眼目睹了复活节岛在现代世界冲击下的深刻转变。岛上的植物、动物甚至人类文化都在或快或慢地变化中。然而,自从人类登上复活节岛以来,局限于人类历史的时间尺度,他们在西海岸看到的落日景观,应该基本上是一样的,是几乎没有改变的。凯瑟琳·劳特利奇在她那部著名的《复活节岛之秘》(The Mystery of Easter Island,1919)中,多处描述复活节岛的自然景观,只有几处写到落日,且未加渲染,至于日出,竟一字不提(也许怪我读得太草率都漏掉了)。

而我们就要看到日出了。在机场跑道的尽头,道路向东北偏转,一路下坡,海岸就在脚下。海洋深处,南美大陆的方向,原先的暗云霎时变得稀薄,镶在金亮的边框里。我们停下来,看太阳一点点升起,一点点热烈,一点点温暖我们,一点点光耀夺目,终于让我们无法直视。

▲作者与拉普合影(潘隽摄)

这是霍图·玛图阿看过的日出。在告别Hiva故乡之后,他们在太平洋的风浪里漂流了不知多少日子,在小船上每天都看着日出,看着日落,漂向不可知的东方、不可知的未来。这也是耶乌劳德、劳特利奇夫妇和恩格莱特神父看到过的日出。不同的是,对霍图·玛图阿来说,日落之地是回不去的故乡,日出之地却只是汪洋。耶乌劳德他们却知道,日出之地是最近的大陆,是他们与世界保持联系的大门。

当看着太阳从东方海面升起时,我想到的是前不久还穿行其中、高耸入云、深藏着印加历史的、深褐色的安第斯山脉。

这一天是2017年10月12日。

作者:罗新(北京大学历史学系教授)

编辑:李伶 责任编辑:于颖

*文汇独家稿件,转载请注明出处。