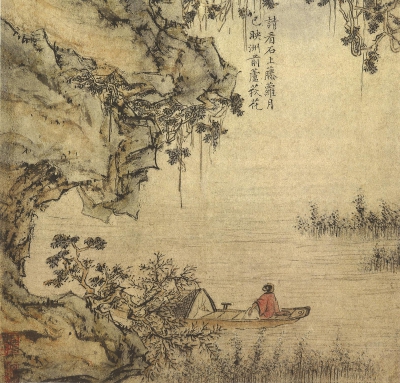

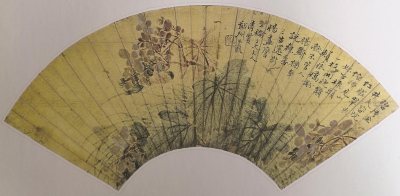

▲左图为李慈铭《天际归舟图》(德清县博物馆藏),右图为李慈铭日记中涂抹过的关于《秋水菱花图》的记载

【导读】离别是让画家就范的最佳借口之一。李慈铭将行之际的画扇请求让潘曾莹不忍回绝。后辈学人孙予恬、樊增祥和陶方琦离京时,李慈铭也都从潘曾莹那里为他们求得画扇。潘曾莹推重李慈铭的文才。李慈铭肯定潘曾莹的《小鸥波馆集》清妙有致,又和戴熙一样别具只眼,称赏其山水画的水平更在花卉之上。文士之交,贵在淡而有节。

同治乙丑科会试,李慈铭再次落榜。再加上好友陈骥辞世,李慈铭深觉京城居大不易,于半推半就之中定下归乡的日期。他去向潘曾莹、曾绶和祖荫辞行。潘家诸位一向对李慈铭关照有加,双方友谊持续的时间也长。回到寓所,李慈铭又写了一封信去,礼貌地请潘曾莹再给画三个扇面。这位前工部侍郎的仕途在咸丰朝末年嘎然而止,让人有些莫名其妙。居家多暇,潘曾莹给旧僚、朋友、门生们画画应酬,拥趸渐多,忙到无日不挥毫的程度,俨然老画师。求画者多,又碍于身份不能明码卖画,潘曾莹应付请托者们也就逐渐形成了自己的一套隐性规则。在这个规则之下,京中朋友们得到好画的机会反而变小了。在他初病休的咸丰十一年(1861)二三月间,李慈铭为他评赏了几首新作,题过一幅画。其中不乏“更渔娃,红裙裹鸭,争唱侍郎佳句”这样的谀词(李慈铭《越缦堂日记》,广陵书社,2004年,第 1721页)。积攒下这些礼尚往来的资本,李慈铭才开口向潘曾莹求一件山水扇面。第三天就收到了画好的作品。与李慈铭所接触的其他画家相比,快速响应可谓是潘曾莹的一个特点。

这一次的三个扇面都是离别的主题,其中两件与歌郎沈芷秋有关。一件直接说是给芷秋的,画名《红豆将离》,寓意很直白。另一件叫《沅江秋思图》。这一画题拟于李慈铭与沈芷秋相识之初。时值同治三年(1864)四五月间,李慈铭、秦炳文、吴景萱和陈骥几位朋友频繁地邀请四喜班的沈芷秋、芷侬等人来唱曲宴饮 (关于二人的情况,见张桂丽 《李慈铭年谱》,上海古籍出版社,2016年,张先生亦注意到《沅江秋思图》与沈芷秋有关,对本文撰写提供了宝贵的指导意见)。梨园也好丹青。李慈铭除了自己给芷侬写字之外,还辗转帮他去向老东家周祖培相国索要墨宝。书法尚可自己支应一部分,绘画则全要向外面去求了。先是请潘曾莹给芷侬画扇子,画家以眼睛不适拒绝了。收到李慈铭画画请托的前两天,潘曾莹刚给儿媳办好生日宴,又跟老朋友何兆瀛喝酒赏花,疲累不堪。但后面即约见朋友,参加聚会,眼疾似乎说不上严重,大概是借故推脱。事实上,时值气温适宜的四五月间,潘曾莹给丁宝桢、胡家玉、童华等人写字作画达八十余次。李慈铭只能转而找表兄陈寿祺来画这把扇子。两人专门商量了具体的画法,由陈寿祺执画笔,画面的命意、经营却出自中间人李慈铭。《沅江秋思图》的命意亦出自李慈铭。李慈铭曾以“沅江君”来称呼芷秋。同样是请朋友画的,但没说作画者是谁。当时的日记中也没明说画是为芷秋而作。后来陈骥去世,李慈铭追念旧事,才点明画中实寓深情:“人生今世,岂尚有行胸怀时?出门见人,辄生嗔怒。幸见一人而爱之,平生怀抱便举以相付。”(《日记》,第 3191页)这“一人”便是沈芷秋。画幅前后,有李慈铭的一篇序文,又请陈骥写了一篇后序。“沅江秋思”一题既有怀人之思,又寓暮秋之悲,自是珍爱。李慈铭先后又请了多位画家来演绎,除了不点名的友人和潘曾莹之外,还有绍兴孝廉阮福昌,以及羊复礼十二岁的妹妹赵香。

回到江南,李慈铭一边怀念芷秋歌音之美,另一边也没耽误红袖添香的兴致。迎娶张珊进门时,李慈铭自写了祝福的红联,文意优美。李慈铭自评书法不佳,但求字者不少,也足以敷衍家中联对之用。他兼在浙江书局做总校勘,每个月的俸金由任书局分校之一的陈豪从杭州寄来。陈豪字蓝洲,同时也是一位山水、花卉兼能的画家。他很照顾李慈铭,积极地为他争取东城讲舍山长一职。两个人很熟了,临近端午节,李慈铭买来一柄白团扇,请陈豪画上海棠、蔷薇、胡蝶花三色花卉:

海棠开后猩红褪,斜阳黄映蔷薇嫩。刚是病恹恹,晚风吹画帘。

闲庭芳草积,等把春抛撇。妆罢静熏衣,阶前胡蝶飞。(《日记》,第 4025页)

李慈铭这首题词中 “妆罢静熏衣”的女子正是张珊,扇子是专为庆贺她的生日而求来的。做了家里人,道德要求也就不同。李慈铭后来写给女眷的就多是《列女传》《女史箴》中的词句了。陈豪后为优贡生,外放县令,政事上颇有成绩,入《清史稿·循吏传》。

▲ 左图是李慈铭在书信中评价画家陈豪,右图为左锡慧花鸟图,题款中的“秦云女史”是指李慈铭结义兄弟丁文蔚的夫人

离别是让画家就范的最佳借口之一。李慈铭将行之际的画扇请求让潘曾莹不忍回绝。后辈学人孙予恬、樊增祥和陶方琦离京时,李慈铭也都从潘曾莹那里为他们求得画扇。潘曾莹推重李慈铭的文才。李慈铭肯定潘曾莹的 《小鸥波馆集》清妙有致,又和戴熙一样别具只眼,称赏其山水画的水平更在花卉之上。文士之交,贵在淡而有节。虽为知己,但两人身份上的差异是现实存在的:潘曾莹出身望族,比李慈铭年岁大,职位高,侄子祖荫做过户部侍郎,是李慈铭的上司。李慈铭求画不可能如在绍兴面对周星誉、丁文蔚时那样随意,为他人请托更是需要巧妙的人情契机。光绪二年(1876)五到九月间,李慈铭和潘曾莹之间完成了四轮人情的往复:

第一轮,李慈铭把蒸豚和馒头作为端午节礼物送给潘曾莹,潘曾莹回赠以节令食品粽子、蚕豆。

第二轮,潘曾莹请李慈铭给《小鸥波馆诗意图》题词,小鸥波馆是潘氏住所。又请他审阅自己新作的 《独游崇效寺》五言律诗。李慈铭为诗意图题写了一首《水调歌头》,还画时提出给樊增祥和陶方琦画扇子的请求。

第三轮,李慈铭请求潘曾莹为弟弟画扇子。潘曾莹画好交付时,请李慈铭题跋《岁暮江村图》,李慈铭还以绝句三首。

第四轮,李慈铭送给潘曾莹一瓶白菊花,得到的回报是新茶。

两个人用五个月的时间以文学艺术和日常用品为媒介完成了一出雅俗共赏的“从前慢”故事。以上并非潘、李这一年的全部交往事实,但一来一往之间,衔接紧密,是两位旧式文人心照不宣的礼尚往来。这不仅是士人修身处世的规范,更是社会良性运转的一大基准。在这个过程中,成就了潘曾莹的三幅扇面画,还衍生出两位受益人陶方琦的绢画兰花和樊增祥秀健的题画诗。所谓文人画,在这样的礼仪社会中,被赋予了长久的生命力。

▲ 缪嘉惠画花鸟笺,自鲁迅、郑振铎《北平笺谱》

潘曾莹画给孙予恬的扇子,用的是李慈铭所作“白舫青帘真不负,一尊秋赏雨中山”两句的诗意。这样的心思和趣味让诗人感念不已。给陶方琦的名为 《秋水菱花图》的画扇亦具巧思。和《沅江秋思图》中嵌入“秋”字人名的做法相同,《秋水菱花图》中的“秋菱”二字亦是人名——钱秋菱,名青,字桂蟾。这是惯见的文字游戏,李慈铭也曾把一位太守的名字编入 《双红豆》词中取乐。他从绍兴还京,沈芷秋闭门谢客,两人行迹渐疏。李慈铭亲近的歌郎换成钱秋菱和朱霞芬。钱秋菱外貌并不出众,胜在艺风妍静,写得一手飘逸的小行书,很受文士们欢迎。潘家二老也是他的发烧友。潘曾绶有一首小诗:“月光如水浸罘罳,绿酒红菱倒玉卮。秋思金晓忽飞到,圆笺小砚写新词。”(《日记》,第 6246页)文辞浮艳,打趣的是钱秋菱在李慈铭处共度中秋佳节的事情。《秋水菱花图》画的是寻常小景,画家题句其上:

清露湿蘅皋,微风泛菱渚。吟到水荭花,剪灯写秋语。

外人看来,再平常不过的写景抒情小诗。但画作授受双方心领神会,李慈铭一见之下,立即悟到其中别有寄兴。他触动心思,作了一阙《一萼红》,说是“心似弹棋局,终朝自不平,非知本事者不能解也”(《日记》,第 6150页)。又把这图与《沅江秋思图》相联系,“肠断懊侬重唱,只潇湘意浅,不系苹丝。绿绮搴簾,黄金解佩,心事都怕人知。忍偷换、珍珠密约,便缄泪、何处更通辞?剩有菱花镜中,画取空枝。”(《日记》,第 6151页)隐约迷离,似有所指。这件《秋水菱花图》扇面连同李词一起送给了即将赴任景山教习的绍兴诗人陶方琦。陶方琦与李慈铭有师徒之分,来往密切。若洞悉此中情由,自然无须相瞒。若懵懂无知,看图读诗,都是一派风清月明,没有不妥当的地方。

李慈铭还有一件《秋江蔆榜晚霞时》图是为钱秋菱和朱霞芬二人而作。樊增祥的题词《贺新郎》比李慈铭自己写的要直白得多:

照影情波里。映竹汀、菱花一翦,晚霞明丽。镜里春人红裳薄,刚似芙蓉并蒂。有无限、夕阳诗思。蘸取明珠多少泪,染情天、一抹鲛绡紫。浑未隔,绛河水。

潇湘旧爱牵芳芷。甚新来、凉苹罢采,玉珰双系。侧帽花间填词客,只辨香吟粉醉。早料理、双鬟钗费。一舸霞川寻梦去,唤杨枝作姊桃根妹。谁会得,五湖意。(《日记》,第7459—7460页)

钱秋菱、朱霞芬和沈芷秋都以嵌字的方式涵括其中。如此幽绮深情,不知画面中是不是真有钱朱两位歌郎的形象。《秋江蔆榜晚霞时》图有团扇和横看两种形制,团扇出自女画家左锡慧之手。她是藏书家姚觐元胞弟凯元的妻子。姚觐元在户部十年,当时外放在川东分巡兵备道。姚凯元在京师活动,涉猎文字学、医学,但学术声誉不高。李慈铭曾付钱请左锡慧画过团扇。后来又画《秋江蓤榜晚霞时》团扇,付京钱十千,合不到一两银子(银钱比价参见张德昌《清季一个京官的生活》,香港中文大学出版社,1970年,第 240—241页)。

▲陆治《唐人诗意图》之一,苏州博物馆藏

李慈铭自诩通画理,所求的又都是与自己生活、情趣关联密切的内容,因此常常参与到画家的创作过程中。先是热衷于写文字性图略来作引导,后来索性直接画图稿给画家参考。他欣赏左锡慧的画风,第三次向她买画——《霞川花隐填词图》。李慈铭自作了一张图稿给女画家参考。他对这幅图稿很是自得,说是兼取了司空图《诗品》“采采流水,蓬蓬远春,窈窕深谷,时见美人,碧桃满树,风日水滨”六句,及晏几道“落花人独立,微雨燕双飞”的意境。常见的填词图图式是山水林屋间的词人肖像。但司空图和晏几道的诗词中又都包含了美人在里面。业余画家常习山水、花卉,人物画是短板 (潘曾莹说人物画“尤非所习”,见《星斋杂稿》,上海图书馆藏稿本,第23页)。左锡慧则是以仕女画题材出名的。李慈铭舍近求远地转托左锡慧来作这幅 《填词图》,莫非这图中除了词人之外,还要安置一位女性形象?清代文人间正流传着一幅有女性形象的填词图——《陈迦陵填词图》。图绘词人陈维崧与其着女装的男伴徐紫云,隐约曲折,传为佳话。李慈铭是这方面的同好,有模仿的可能性。左锡慧回绝了这份订单。可能是对于表现这种禁忌之恋有所顾虑,也可能是对“采采流水”这等高远缥缈的文学意境望而生怯。后来还是请了一位女画家缪嘉惠来完成《填词图》——《霞川老人桃花圣解盦填词图》团扇。李慈铭支付了二两银子,中间又托了画家的亲戚缪荃孙。缪嘉惠作为慈禧太后的绘画代笔者而闻名,当时只在京城卖画为生,尚未入宫。

两位女史都是职业卖画的,尽管都有中间人——庶常王兰和缪荃孙,李慈铭仍须向她们支付润金。左锡慧卖画给李慈铭,交易结束。她的丈夫姚凯元稍后却有些迟钝地发现自己错过了一个契机。女史善画是风雅,姚凯元也愿意在士人间游扬夫人的画名。他在《读说文序表记》中自悲境遇不佳,索居谢客,全凭“左浣香先生”所画《闭门风雨册》抒遣怀抱。但在北方以卖画为业,旁人看姚凯元难免有点尴尬,亦生出一些非议。姚凯元在李慈铭生日当天奉上夫人的四幅仕女图精品。后又送上已升任广东布政使的兄长刊刻的 《咫进斋丛书》。他跟李慈铭热络了好一阵子,送书送画,邀宴聚会,其实是看中李慈铭此前被李鸿章聘为天津学海堂山长,想通过他在那里谋个职位。职业画家的作品流通也转而采用人情模式,仕女图自然是免费的。

▲丁文蔚《海棠折扇图》,福建博物院藏

李慈铭对于职业画家没有偏见,读费丹旭的集子,认为这位著名的仕女画家虽未尝读书,但文辞婉逸,《题仕女图》《为人题玉台商画图》等多首诗词深具风致。以当时的观念,系统修习经史小学的学问才是正经读书,李慈铭说画家不读书,算不上贬抑。对于绍兴同乡任熊,李慈铭常常惋惜其英年早逝,认为他虽不谙制度,但画格高古。李慈铭本人精于古物制度考证,所以难免提这么一句,但并不真的以此苛责贤者,否定其绘画成就。丁文蔚赠送的任熊画 《秋山红树图》,他一直带在北京的寓所。后来绘制《柯山红树图》,其灵感大概也来源于此。萧山人丁文蔚是李慈铭的结义兄弟,也是任熊重要的赞助人。李慈铭与家乡最负盛名的画家失之交臂,一来是因为经济上不富裕,二来他觉得任熊还年轻,技艺尚有提升的空间,却就此错过。同治七年(1868)李慈铭携家眷从弟弟家搬往锦鳞桥下,一路上困顿狼狈:

晓舟一镫,破箧数卷。主人之面,瘦如削瓜。侍姬之鬟,乱于历稞。倚身一襆,入霉欲斑。传家片毡,与蠹俱徙。病仆偻背,佣婢出匈。庚横箬柴,丁倒盆盎。折足之几,半罣积尘。缺耳之铛,尚余焦饭。风吹帷而皆裂,月穿箓而悉空。(《日记》,第 4081页)

这活脱脱是从陈洪绶、任熊的画里走出来的人物。如果左锡慧对于大文豪李慈铭所要求的文学意境感到力不从心,那么从他们的失败交易中约略可以窥见文人画精神与职业画技巧之间的落差。从宋徽宗开始,诗意表现就已不是职业画与文人画的分水岭。“野渡无人舟自横”的闲趣不正是出自画院中的高手吗?但其文意的简明也是表现者得以成功的原因。像杜甫“请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花”中复杂的时空转换,大概只有陆治这样的文人画家才能精准表现吧。理解力和技巧之外,画面意境的高下,还被认为有赖于画家自身的文学修养和人生境界。诗文书画一流的忘年交潘曾莹技高一筹,不论是李慈铭借他人诗句消自己离愁的《绿暗红稀出凤城图》,还是他自作佳句的画意演绎,抑或是传达隐曲爱恋情意的《沅江秋思图》《菱花秋水图》,潘曾莹凭着一枝诗人之画笔,都能准确摹绘。

广东长宁县知县叶大起赴任告别,给李慈铭画了一件莲荷纨扇以作纪念。莲花是喜闻乐见的绘画题材。叶大起所绘的这一枝,从雅的方面来说,是出淤泥而不染的高洁象征,从俗的寓意上看,是一路连升的祝福。李慈铭向来自诩考据的高手,遂就着莲与荷的名谊,做了两篇长文。他请求叶大起再作一幅 《豆篱蝉柳图》。李慈铭爱好花草,曾在居处编篱种豆花。这如同实景般的田园蝉鸣秋景,想来并非一鸣惊人的自许,而是满含了冷官萧澹的风味。前程刚刚起步的叶大起或许无法体会这般心情,画得不好。李慈铭把这次不成功的画作归结为“其胸中无此趣也 ” (《日记》,第9442页)。以文人画的标准来说,这是比技巧拙劣更严厉的批评。杭州来的倪茹画类似题材——《秋柳寒鸦图》,取得了成功。他在同门徐琪的介绍下来见李慈铭,送了《秦淮小景》《放翁鲁墟故居图》和《钱塘江上仕女图》给他。李慈铭对他说不上热络。但倪茹身为俞樾弟子,文学修养不错,画也富有意境,张鸣珂评价其作品:“空蒙萧瑟,悠然有江湖之思。”(张鸣珂著,丁羲元校点《寒松阁谈艺琐录》卷五,上海人民美术出版社,1988年,第139页)倪茹之后主要在杭州和上海作画,被归入海派。

在李慈铭人情为主的书画世界里,如果不是看到他向两位女史买画,以及偶尔拿去重裱的任熊绘画,几乎让人忽略南方画界已经形成了一个以印刷、媒体和职业为主流的新空间。而这个被画史研究者认为已经不能带领新方向的北京京官画场[王伯敏《中国绘画史》把清后期绘画归为守业期,对京官翁同龢的山水、倪文蔚的兰石都评价不高,苏立文 (Michael Sullivan) 在 Art and Artists of Twentieth-Century China一书中把翁同龢、姜筠等八位京官画家归于宫廷保守画风一派,批评其缺乏海派那样的活力,无法引领主流艺术界],仍按自己的节奏运转:画画的请求多在四月到十月之间发出;时机常常与离别有关,或回家乡,或放外任;授受双方多通过书信完成交接;对于没交情的画家要转托朋友;带去新作的诗、书籍或者特产,而不是银两。对李慈铭所面向的绘画创作、授受细节的考索是还原旧画传统情境必经的一环,也是解答关于文人画之有无、文人于画史贡献大小等疑问的答案之所系。

作者:韩进(华东师范大学图书馆副研究馆员)

*文汇独家稿件,转载请注明出处。