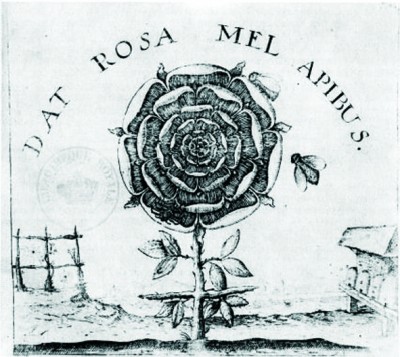

▲玫瑰赐蜜于蜂”,蔷薇十字会徽标之一

▲中世纪罗曼司《玫瑰传奇》14世纪插图手稿

红玫瑰,骄傲的玫瑰,我一切时日的悲伤玫瑰!

走近我,当我吟唱那些古老的传说:

库乎林正与苦涩的海浪搏斗;

德鲁伊祭司,灰发的,林生的,静眸的,

抛掷弗古斯的梦想,从未吐露的废墟;

而你自己的悲伤,在那些穿着银草鞋

在海面起舞,在舞中老去的星星口中

以崇高而孤独的旋律咏唱!

走近我,人类的命运已不再教我目盲,

我在爱与恨的树枝底下,

在所有命若蜉蝣的愚昧中央

找到了浪游途中的、永恒不朽的美。

走近,走近,走近来——啊,别惊动我

为那玫瑰呼吸的充盈留一点空间!

否则我就不再能听到寻常事物的渴望:

虚弱的蠕虫藏身于小巧的洞穴,

飞奔的田鼠在草丛中同我擦身,

还有沉重的人世希冀,苦苦劳作,消逝;

但是,请只追求聆听那些奇诡之事,

由神向早已长眠的明亮心灵诉说!

学会用一种人类不懂的语言歌咏

走近来;在退场的钟点来临前,我会

吟唱老爱尔兰,还有古老的传说:

红玫瑰,骄傲的玫瑰,我一切时日的悲伤玫瑰!

这首《致时间十字架之上的玫瑰》(“To the Rose upon the Rood of Time”,1892,包慧怡译,下简称《时间》)是爱尔兰诗人叶芝(William Butler Yeats)出版于1893年的诗集《玫瑰集》(The Roses)中的第一首诗。该诗集中除《当你年老》等名篇外,还收录了《战斗的玫瑰》《世界的玫瑰》《和平的玫瑰》等脍炙人口的“玫瑰诗”,《时间》是其中的提纲挈领之作。这首诗体现了叶芝强大的综合整饬能力,其中“玫瑰”这个亘古经典的意象得到了前所未有的灵活运用,成为一种具有高度创造性的符号。叶芝在诗题中早已点明,他的玫瑰不是几千年来作为爱情象征被诗人们咏唱的玫瑰,而是一朵受难的玫瑰。他没有选择更常用的“cross”,却用“rood”一词来表示“十字架”。后者的古英语词根是“大树”,后来演变为用来制作十字架的树木,到了中古英语中,已经被用来专指基督的受难十字架。玫瑰本质上是一个环形的封闭意象,并且在法语、德语、意大利语等众多欧洲语言中,玫瑰都是一个阴性名词;十字架则是一个向空间中无限伸展的开放意象,且在上述语言中rood都是阳性名词。在诗题中,一朵阴性的玫瑰被钉上了阳性的十字架,已预示了全诗消弭对立以及整合矛盾的雄心。

何况这还是座“时间的十字架”,作为受难十字架的rood既暗示时间的终结——作为“哀恸之子”(Man of Sorrows)的死去的耶稣——又预示对时间的克服,即复活后以“庄严天主”(Maiestas Domini)形象出现的基督。在这首诗中,十字架是时间被重新定义的场所,它的横木与立柱交汇之处是玫瑰的栖身所,也是“美”重新出发的地方(“我在爱与恨的树枝底下……找到了浪游途中的、永恒不朽的美”),是诗人对艺术本身的再定义。正如叶芝本人在1907年写道:“艺术的高贵之处在于混合对立之物,极端的悲伤,极端的喜悦……它(艺术的)红玫瑰朝着十字架的两条手臂交错初绽放。”

《时间》中的意象大致可分为“属玫瑰的”和“属十字架的”两类。前者涵盖一切自然界中转瞬即逝的、必死而真实的美好之物,可用叶芝在第二节中使用的短语“寻常事物”(common things)概括,包括“玫瑰的呼吸”、“虚弱的蠕虫”、“飞奔的田鼠”、“沉重的人类希冀”等。叶芝认为它们“命若蜉蝣”而“教我目盲”,却并不因此就没有价值:这些易逝之物无比真实的“渴望”同样值得倾听。但叶芝更要求真正的诗人“只追求聆听那些奇诡之事”,也就是那些“由神向早已长眠的明亮心灵诉说”的、“属十字架的”事物:在海面起舞并老去的星星口中的旋律,还有库乎林(中古爱尔兰语史诗《夺牛记》中早逝的英雄)、弗古斯(库乎林的养父,被剥夺王位而放逐的厄斯特国王,后来成为梅芙女王的爱人)、德鲁伊祭司等藉着死亡早早步入了永恒之疆域的神话人物——这些神话中的悲剧英雄们在叶芝那里同时是“老爱尔兰”(Eire)及其血泪斑斑的历史的象征。攀援着时间的十字架,这些人与事从流变而易朽的尘世升入永生而超验的国度,进入一个凌驾于自然界规律之上的纯然狂喜的世界(一如叶芝在《驶向拜占庭》中塑造的黄金国度拜占庭)。两个世界虽然显著对立但并非绝对不可逾越,而逾越的秘密就在于掌握那种“人类不懂的语言”,诗的语言,纯粹歌咏的语言。

▲《玫瑰的灵魂》,约翰·沃特豪斯

诗歌作为一种秘教的入会仪式——对诗性语言的领悟作为一种窥见真理的资格筛选——在本诗中还有更加具体的所指,也就是与“十字架玫瑰”有直接渊源的17世纪玄学运动“蔷薇十字会”(Rosicrucianism,或译“玫瑰十字会”)。其建立人克里斯蒂安·罗森克鲁兹(Christian Rosencreuz)的名字(当然并非本名)直译就是“基督·蔷薇十字”。罗森克鲁兹相信自己是从坟墓中复活的拉撒路(Lazarus)再世,其标志性文书《蔷薇十字宣言》亦声称该会“建立于古老过往的玄奥真理之上”,致力于揭示“不对普通人显露的,关于自然界、宇宙和精神领域的洞见”。糅合了卡巴拉神秘主义和基督教核心意象的蔷薇十字会对后世的影响远比我们想象的更深,甚至在以理性著称的18世纪被称作“蔷薇十字启蒙运动”。而对各种玄学理论终生保持兴趣、自己是“金色黎明”(Golden Dawn) 等玄学组织高等会员、后期热衷“自动写作”等通灵实践的叶芝本人,更是多年研习蔷薇十字会教义,其中就包括这一条:可感知的物理世界是从精神世界弥散(emanation)出来一系列世界中最低级的,但它与精神实相之间仍有阶梯(ladder)相连。叶芝留下的笔记显示(今藏爱尔兰国家图书馆地下室),他在最沉迷蔷薇十字教义的同时又在研究印度哲学,并将后者理解为“大体认为尘世或曰色相都是虚幻的”。在《时间》中,我们可以看见叶芝对两种理解世界的不同模式的消化和整饬:“蔷薇十字会模式” 具有强烈的泛灵论倾向,相信真理以自然界万物的面貌无处不在地呈现;“印度教模式”则认为至高的真理是没有图像的——前者使得诗歌中的象征主义成为可能,后者则提醒读者逃离的必要性——于看似矛盾的思维模式中发现共生的可能,也是叶芝在《时间》乃至整部《玫瑰集》中致力于完成的一件事。

《时间》是一首在批评史上没有得到足够重视的杰作,其中的玫瑰意象不仅成为叶芝对莫德·冈(Maud Gonne)终生挚爱的象征,体现他对蔷薇十字会等玄学流派的探索和反思,也在词语的花瓣中舒卷着诗人对故乡的感情,以及渴望定义爱尔兰民族精神的文学野心。“红玫瑰,骄傲的玫瑰,我一切时日的悲伤玫瑰!”——在这首诗中,玫瑰不仅将所有的美综合于一个意象,成为“永恒不朽的美”的化身,更几乎成为一切崇高和值得渴望之事的符号,所有上升之力汇聚的轴心,一种“象征学的象征”。在浪漫主义诗歌传统中,雪莱曾在《献给智性之美的颂歌》(“Hymn to Intellectual Beauty”)中赋予“美”类似的地位;然而就如叶芝在1925年的笔记中所言:“《玫瑰集》中被象征的品质与雪莱的智性之美不同……我想象它(玫瑰)与人类共同受苦,而不是某种从远处被追求和眺望的东西。”在由《时间》开篇的《玫瑰集》中,玫瑰与十字彼此消弭为一种无限的暗示性,阴阳相糅,元素交融,易朽的玫瑰经由“十字架化”而超越时间。埃柯在《玫瑰之名》中所谓的“昔日玫瑰以其名流芳,今人所持唯玫瑰之名”在叶芝这里并未发生,因为叶芝的玫瑰已升华为一种探索真理的动态能量,是尚未蜕化成一个名词的、一朵不断“玫瑰着”的“元玫瑰”。

作者: 包慧怡(作者为复旦大学英语语言文学系讲师)

*文汇独家稿件,转载请注明出处。