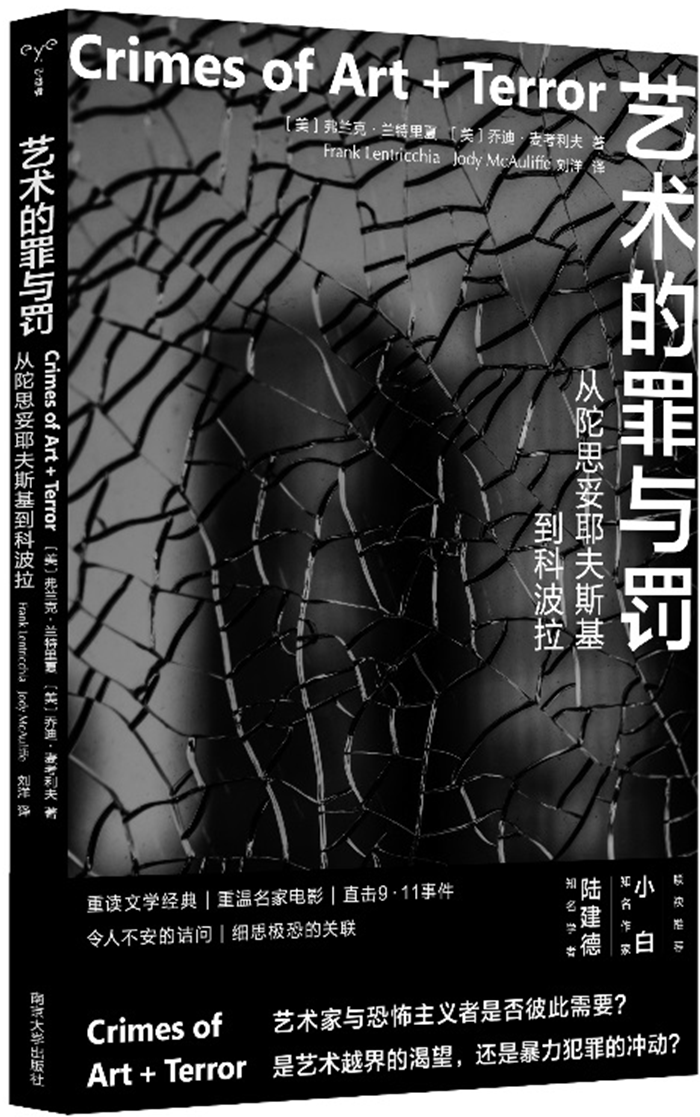

《艺术的罪与罚:从陀思妥耶夫斯基到科波拉》

[美] 弗兰克·兰特里夏 乔迪·麦考利夫 著

刘 洋 译

南京大学出版社出版

本书探索了文学创造力与暴力,甚至与政治恐怖之间令人不安的紧密联系。作者从9·11事件谈起,论及作曲家斯托克豪森将世贸大厦遇袭称为伟大艺术这一事件,进一步揭示出,潜藏在许多浪漫主义文学幻想之下的欲望,是一种将要颠覆世界经济与文化秩序的力量。当然,这也是我们所谓的恐怖主义的欲望。

作者在高雅和通俗艺术、虚构和真实罪案之间自由穿行,游刃有余,编织出一张冲动之网,网住人们不安的精神。书中充满切中要害的社会调查,细思极恐的深度揭秘,自由大胆的跨文化研究,以尖锐的诘问打开潘多拉魔盒,如同飓风席卷世界。

>>内文选读:

越界

艺术家科波拉在创造力的巅峰时期,似乎在菲律宾的丛林里发了疯;此时他正在拍摄四部伟大电影的最后一部(另外三部是《教父》《教父2》《窃听大阴谋》)。罪犯艺术家库尔茨也没能幸免,他的遗产也完好无损地流传了下去。科波拉不经意间被自然和艺术困住了,被迫像马洛一样在自己的作品中寻找自我,但他最后在毒品和女人中迷失了自我。又或者,他可能不喜欢在作品中发现的那个他以为自己会喜欢的自我。艺术对生活的模仿太精确了——太多的钱、太多的设备投在了(关键词)丛林里——这使他失去了控制。以至于,在原片上映的二十二年后,他还在追逐着那白鲸,与沃尔特·默奇一起对影片进行了重新剪辑,重新加入了五十三分钟的被剪内容。他不再在乎电影是否过长、过慢。被加回来的威拉德去一个法国种植园的镜头忠实地再现了康拉德的想法:这场旅行是一场穿越时间的旅行,并且,帝国主义有机地存在于人类历史之中,从罗马人到英国人、从法国人到美国人皆是如此。似乎科波拉——像《现代启示录》中库尔茨那样成王的人——犯下的最大的艺术错误就是没能忠实地反映自己的想法,反而服从了好莱坞规则,即所有的画面都必须推动剧情发展。他曾经努力地想要不下船。威拉德和杰伊跳下了船,却发现了一个芒果和饥饿的老虎,而吓疯了的杰伊则下定决心再也不要下船了。遇见一次老虎已经完全足够了。二十二年前,科波拉遵从了杰伊的规矩:许多船下的镜头从来没有被搬到银幕上,直到现在。艺术上的想法,无论有多少瑕疵,最终还是胜过了商业。

在康拉德的小说中,是留在家园中的妇女完成了推动帝国主义发展的花言巧语。马洛的姨母被在非洲以启蒙的名义抢劫的那帮骗子彻底骗住了。就像斯托拉罗在电影中给马龙·白兰度打光一样(只有平滑白皙的额头上有光照亮),康拉德也在书中为那个未婚妻打光。她控制着马洛讲述的库尔茨的故事;她的手段是打断他的话,重复自己的话,用自己喜欢的方式完成他的句子。是康拉德的两个狂热的织布妇女(一个年轻,一个年老)控制着公司的大门、丛林的大门,以及黑暗和地狱的大门。老一点的那个带着“敏捷而又漠不关心的平静面孔”,一瞥之间带有“事不关己的智慧”;她的脸也像一尊石头做的神像一样。在非洲,库尔茨的女人讲起话来十分狂热。所以远不像马洛说的那样,她并不在所谓的美丽世界之中。正如威拉德逐渐变成石像,她们吸收着男人的世界中最坏的那些部分,以及他们黑暗的心。在她们居住的越来越黑的房间里,只有她们光滑白皙的额头上有光照亮。在电影的制作过程中,又是一个女人扮演了关键角色。如果没有科波拉夫人和她作为一个纪录片制作人对于越南山地土著献祭水牛的兴趣,科波拉或许想不出电影最终版的结局:威拉德杀死库尔茨和一头野兽被杀死的镜头交切出现——尽管这个结尾的结构模仿了《教父》中受洗礼和五个黑手党头子被杀的交切镜头。

电影的最后一个画面中,威拉德的头颅大小虽没有变,但是一个巨大石像的脸与他的脸融为一体,融进了他心灵的脸中。库尔茨最后的话(“太恐怖了!太恐怖了!”)在画外回响——像马洛一样,他看到的灰暗视像并不是无形的。对于马洛而言,这两句话是一种总结和判决。坦白。叛乱。定罪。真相。丛林的低语现在回荡在威拉德的灵魂里。威拉德没有去见库尔茨的未婚妻,也没有在另一场旅途或航行中向中央情报局和将军们讲述库尔茨的故事。这是一场噩梦,而他,像他的国家或者像科波拉本人一样,永远也无法从中醒来。

作者:[美] 弗兰克·兰特里夏 乔迪·麦考利夫

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋