《寓言之境:斯坦利·库布里克电影改编研究》

朱晔琪 著

复旦大学出版社出版

《2001:太空漫游》《发条橙》《闪灵》等经典影片的导演斯坦利·库布里克,已被公认为世界电影史上伟大的导演,而他作为电影改编者的身份却未得到充分关注。在库布里克从影40余年留下的13部故事长片中,11部由他从文学作品中选择进行改编。对他而言,改编不仅仅是一种取材方式,更是一种传达寓言式阅读体验的表达策略。

本书围绕剧本手稿、笔记、信件等大量中文学界未曾披露的库布里克第一手材料进行研究,探讨库布里克电影改编观的形成、特征、意义,提出库布里克的电影改编以寓言方式对20世纪中后期以来愈演愈烈的再现危机、叙事危机做出回应,不啻为对人类现实困境的有力反思和追问。

本书融合电影史学、跨媒介理论、文学阐释等理论,为库布里克电影研究打开了新的思路,也为电影与文学的关系研究提供了新的视角。

>>内文选读

由于库布里克在完成《大开眼戒》剪辑六天后便猝然离世,这部影片也就成为留下最多不解疑团的一部库布里克作品。其中,引起最大争议的疑团之一是:库布里克是否失败地呈现了一场并无性感的狂欢?当我们反观库布里克此前的创作时,可以发现,自1971年的《发条橙》以来,狂欢相关的舞会、面具等场面和事物,就成为库布里克在改编创作中侧重关注的一类意象。以《闪灵》为例,从档案资料和编剧约翰逊的回忆来看,在研究如何表现幽灵舞会这一场景的过程中,库布里克专门重读和摘录了《浮士德》《红死病》《荒原狼》等文本中对舞会等狂欢意象的描写段落。狂欢在一定程度上成了库布里克从原作语境和前文本中抽离的某一类碎片。与此同时,作为一个游移于现实/超现实、理性/非理性之边界的神秘符号,它又以不可穷尽的寓言式重复,与原著之间达成了一种共时化的、直抵当下真相的沟通。

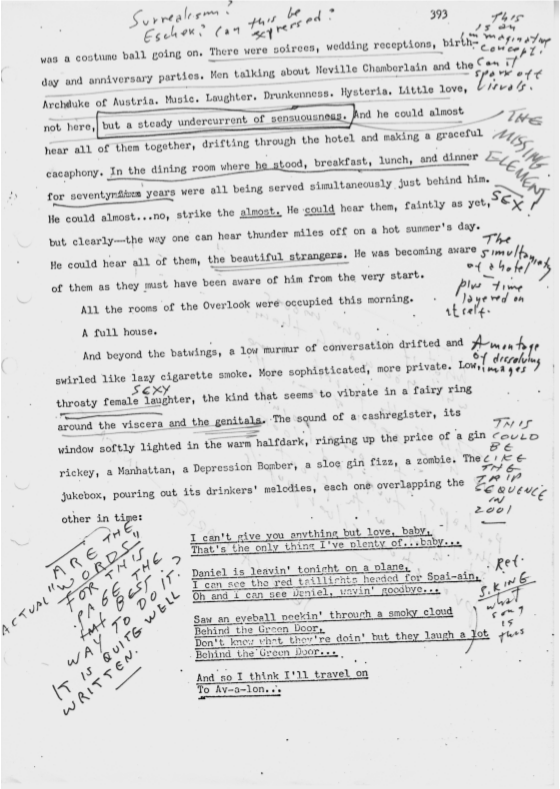

“超现实主义?……一间酒店的共时性:时间的叠加”

▲库布里克在《闪灵》小说舞会场景有关章节所做批注

(资料来源:伦敦“库布里克档案”资料馆,馆藏SK/15/1/2)

“荒原狼风格……时代交错”

▲库布里克在《闪灵》小说舞会场景有关章节所做批注

(资料来源:伦敦“库布里克档案”资料馆,馆藏SK/15/1/2)

在巴赫金的论述中,狂欢具有颠覆与宣泄两个面向。在中世纪狂欢节般与官方世界正相背离的狂欢世界中,人们往往是以欢笑、疯狂的姿态挣脱主流价值的束缚,借以逆转颠覆上/下、官方/民间、高雅/粗俗、神圣/厌弃等等级关系。这种“悬置种种特权、常规与禁忌”的暂时宣泄,正是通过巴赫金所谓的“它的空想性和乌托邦式的激进主义”才得以实现。当代学者克里斯·安德顿将巴赫金对中世纪狂欢节发泄功能的界定重新表述为一种安全阀门式的作用,“在一段特定时间内,社会中的张力和矛盾得到允许被释放出来,而既有现状也就由此得到了维护”。显然,在巴赫金的理论话语中,仪式化的狂欢和由之催生的狂欢精神,是作为西方历史传统中理性与非理性、基督教与异教对立格局的一种表征和协调机制而出现的。

库布里克作品与这场反文化狂欢之间的交集,可以追溯到《2001:太空漫游》中星际之门(Stargate)这一组镜头的诞生前后。1965年6月,担任《2001:太空漫游》科学顾问一职的弗雷德·奥德威在库布里克的授意下,写信给在哈佛大学进行迷幻蘑菇实验的沃尔特·平克。在信中,奥德威写道:“对于受试者在哲学层面获得高峰体验这件事,我们很有兴趣多做一些了解”,“关于未来宇航员(体验中)时间感的减弱,我们考察了所有能够想到的可能性,包括冬眠、催眠术,当然也包括药物”。虽然尚不确定库布里克是否收到了平克的回信,但《2001:太空漫游》中宇航员主观视角之下多彩、变幻、抽象化图形构成的奇观,配乐层面先锋作曲家利盖蒂·捷尔吉以音块织体取代线性旋律与节奏的作品《气氛》(Atmospheres),其分别从视听维度作用于星际之门所营造的沉浸体验,则使之被20世纪60年代末年轻观众自然而然地与开启宇宙意识的迷幻药效应联系起来。也是在这个从时间中解放而悬搁现实、投入狂欢的意义上,《2001:太空漫游》在星际之门处达到顶点的形式特征,对于欧内斯特·马太依斯、杰米·塞克斯顿等研究者而言,正是该片与20世纪六七十年代头脑电影(head film)的共通点。“头脑电影”是电影学者哈里·本肖夫提出的概念。根据他的界定,这类影片或是受致幻体验的启发而创作,或是上映后受到迷幻文化参与者的推崇,风格上的特征主要体现为摈弃因果逻辑和具象现实的视听奇观,恰如人在迷幻状态下以脑内崭新知觉所触及的未知领域。

关于特效设计团队曾使用迷幻药的传闻一度甚嚣尘上,包括小说作者克拉克提出的疑虑。然而,库布里克和特效总监道格拉斯·特鲁姆布都明确否认了这种说法。在回答一位采访者提出的相关问题时,库布里克说:“让我决定远离迷幻药的一个重要原因是,我认识一些使用过它的人们,我发现他们都不再能够区别真正有趣、刺激的东西和那些在药物带来的极乐状态下仅仅看似那样的东西。他们似乎完全失去了批判力,并且将自己与生活中最具刺激性的一些领域隔离开了。也许当一切都变得美丽时,也就没有什么是美丽的了。”在此期间库布里克对“迷幻之旅”的关注,也成为他对20世纪60年代以降反理性思潮种种踪迹持续观察、洞见和反思的开端。在筹备《2001:太空漫游》时的库布里克看来,药物体验所象征的非理性狂欢,对于星际之门而言的启发意义,即是其对人类作为理性主体盲目自信的质疑,以及对未知和无序领域的揭示。当库布里克进一步了解这种经由非智力而通往乌托邦世界之路的狂欢状态,令他开始怀疑的是,以嬉皮士为代表的反文化群体对本能、直觉、情感作为人之本质的强调,是否仍在用理性的方式建构非理性,是否以另一种诉诸内在体验之普遍性、中心性的方式,重复着理性人本主义的固有逻辑,从而可能导致其自身批判和创造潜能的消解,以及其干预现实能力的弱化。

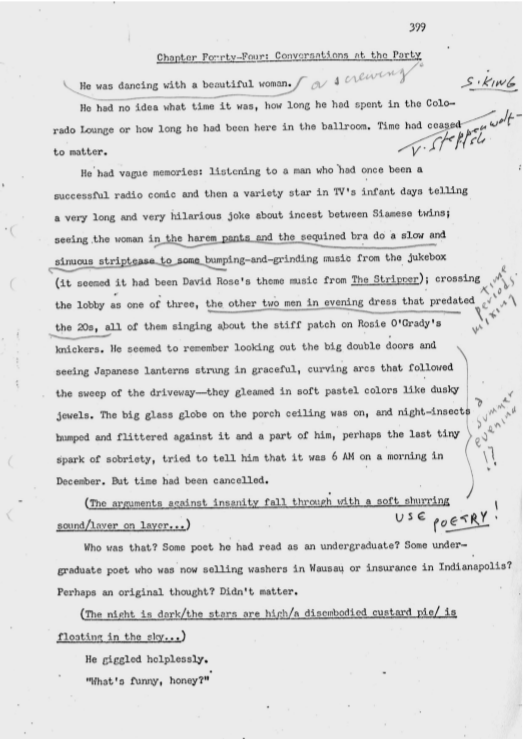

从星际之门这组镜头中,我们可以注意到,库布里克并未像多数头脑电影所做的那样,用大段主观镜头和不间断的超现实场景来表现幻觉与狂欢,而是让镜头反复多次切换于宇航员的眼中幻景和他的眼部特写。这就使得宇航员被赋予了一种双重身份,在作为狂欢参与者的同时,也成为一名与剧情外观众相类同的剧情内观看者。这种沉浸和抽离、参与和观看相交织的狂欢情境,自此开始在库布里克的改编影片中反复出现。

▲《2001:太空漫游》星际之门

▲《发条橙》开场镜头

关于狂欢与献祭仪式、戏剧展演之类表演及观看情境之间的关联,巴塔耶认为,狂欢之所以往往是痛苦与狂喜同时存在的状态,是因为它再现了一种纯粹消耗而趋向死亡的态势,又是以其所谓象征消费的形式被演绎出来,因为当我们进入真正的死亡状态时,也就根本不再有将它表达出来的可能。巴塔耶指出,建立在生产、有用、保存目的之上的古典功利性原则,无法说明人类为追求非功能性失去而进行的诸种行为,譬如仪式、奇观、艺术、反常性活动等。二元对立的理性构架使得无用消耗作为否定对象被禁止,却以欲望的模式留存在记忆中。狂欢节上献祭仪式之类无条件浪费与赠予的表现形态,便是欲望驱使下向“人化”之前动物性与排泄物的一种回归。正因此,巴塔耶强调了戏剧等艺术形式的展演对于唤起观看者/参与者“死亡自觉”的重要意义。这种清醒的自觉,正是“创造性的人类否定”能够区别于“服从性、盲目性动物状态”的关键所在。

在《闪灵》中,这种介于沉浸与疏离、自然与人工之间的狂欢演出,则是由主人公与幽灵间熟悉和陌生感共存的诡异相遇所呈现出来的。对于原著小说中的杰克而言,幽灵舞会是作为一场可参与、可融入、可描述的真实境遇而出现的。因此,小说这一部分的叙述重心放在杰克的舞伴、“狗人”和其他在场者与杰克的互动细节上。而在电影中,除了与酒保劳埃德的一段对话之外,杰克与在场的舞会宾客则毫无交流,以至于整个场景几乎可以看作完全从一个被动观众的视角呈现的一幕。同时,劳埃德身后的镜子、两人对话仿若熟人的口吻,使得杰克似乎在以劳埃德为中介进入狂欢的同时,又仿佛是在与幻觉中的第二自我(alter-ego)进行自言自语的对话。

▲《闪灵》中作为舞会观众的杰克

到《大开眼戒》中,库布里克更是从场景调度、运镜、台词等多方面渲染和强化了派对现场的剧场氛围。与小说对派对场地的描述相比较,电影中场地内部的建筑结构显然更为复杂,环绕中央舞台的庭院、两侧延伸的二层走廊,都令人联想到伊丽莎白式剧场的类似结构。镜头也形如观众之眼的延伸,围绕着11名女子围起的舞台逆时针方向运动,而并未进入其中。此外,在派对参与者维克多事后对误入者比尔做出解释的谈话中,也出现了“表演”“假扮”“游戏”等一类词语。在此,电影不同于小说之处的是,将小说中主人公回忆其见闻的第一人称叙述改成维克多对主人公比尔的讲述,而长时间陷入沉默的比尔随之被置于理性/非理性象征秩序之外的失语境地。

▲《大开眼戒》中秘密派对的剧场式环境与氛围

“狂欢特有的时间是从时间中的解放”,因此,作为一种意象的狂欢总是与试图赋之以本质、目的、因果线索的象征秩序之间激烈地拉扯着。从《2001:太空漫游》《发条橙》中超验幻觉与肉身感官的双重强化和混杂,到《闪灵》《大开眼戒》中景观化、仪式化的无用消耗,狂欢正是以其从同质时间的资本逻辑中释放出来的当下、在跳脱日常身份的演出中对现实感的无视和干扰,进入了并不讳言其时间性、人工性的寓言领域,从而在库布里克的改编作品中成为无论是对片中人物还是对观众而言都产生强烈冲击的重要意象。面对种种反文化、反等级制之狂欢符号被资本收编、挪用的现状,如何讲述、直面20世纪以来反理性思潮从高潮到低谷的历程及其遗产,也就成为与当下政治、媒介、性别等方面困境迫切相关的议题。对于库布里克而言,非理性与理性之争固然不应是以一个中心代替另一个中心,然而,对中心的解构并不意味着对两者作为两种结构化过程的否认。狂欢应有的题中之义,即是让人从这场不曾终止的动态对峙中洞见压抑、奴役生命的隐匿暴力,进而恢复生命的活力和尊严。恰如《大开眼戒》这部库布里克遗作中一闪而过的新闻标题“幸运的是,还活着”,绝望之下的希望底色,或许正是库布里克的狂欢意象在今天依然值得珍视、深思的特质所在。

▲《大开眼戒》主人公比尔手中《纽约邮报》头条标题“幸运的是,还活着”

作者:朱晔琪

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋