给生命留有更多余地

渴望风,不是来自空调,或许,自瓦尔登湖而来。即便没有风,远眺一汪湖水,一片茂密的森林,这世界也清凉了。梭罗说:“第一年夏天,我没有读书;我种豆。”他不忙,“我爱给我的生命留有更多余地”。夏天的早晨,坐在阳光下,或林木间,凝神沉思,听鸟鸣,直到夕阳西下。“虚度岁月,我不在乎”(《瓦尔登湖》第127-128页,徐迟译,作家出版社2022年6月版),这种超级凡尔赛,已让人哑口无言,梭罗还不忘补上一刀:“我的生活本身便是娱乐,而且它永远新奇。”

每一个现代都市人的心里,都有一个梭罗吧,又深知自己不是金钱、时间和心情的土豪,便也很难给生命“留有更多余地”,人们被绑在所谓的生活上又没弄清生活的滋味。徐迟先生在《瓦尔登湖》序言中介绍,梭罗生前只出版过两本书,第一本是1849年自费出版的《康科德和梅里麦克河上的一星期》,1000册卖出215册,送掉70册,其余都堆在家里,欠债还了好久。第二本书就是《瓦尔登湖》,也没有多少人注意,还遭到两位作家的批评。人生多艰,没有刻意饶过谁。只是,梭罗做梦也想不到,他的书后来成了常销书,一印再印,有人还专门搜集《瓦尔登湖》,看照片,一个书架都塞得满满的。我手头翻起的是最新的一个印本吧,漂亮的精装,还配有美国木刻大师Thomas W.Nason42幅版画,让瓦尔登湖、山林近在眼前。

有人说,把梭罗当作隐士是个误解。那么,归隐终南,也是黄粱一梦吧。拿到贾平凹的《秦岭记》,我想书里能有终南隐士的故事吧,找了半天并没有找到。这本笔记体小说里,写出的秦岭各处不乏桃花源的姿色:“从岔口到岔垴,没有大树,梢林也稀稀落落,却到处能见到桃李、迎春、杜鹃、篱子梅、蔷薇、牡丹、剑兰、芍药,还有黄菊、蒲公英、白营、呼拉草。每年清明节后,南风一吹,四季都有花开。”(《秦岭记》第33页,人民文学出版社2022年5月版)诗情画意,不过已经不是大唐时代的秦岭了。贾平凹写了不少神神鬼鬼、灵异事件,却又不动声色地描画当代的、现实的秦岭,寻隐者不遇,所见多为挣扎着、生存着的生命,以及郁郁苍苍的大山。

一家人坐在院子里

江南的三伏天,热得霸道却也不失趣味。“街坊叫卖凉粉、鲜果、瓜、藕、芥辣索粉,皆爽口之物”,还有卖凉冰的,“或杂以杨梅、桃子、花红之属,俗称‘冰杨梅’‘冰桃子’”,一种香气也从纸面透出:“茉莉花则去蒂衡值,号为‘打爪花’。花蕊连蒂者,专供妇女簪戴。虎丘花农,盛以马头篮,沿门叫鬻,谓之‘戴花’。”(《清嘉录》,顾禄撰,江苏凤凰文艺出版社2019年7月版)这个习惯,至今犹存,下班路过陕西南路地铁站时,常见阿婆提一篮茉莉在卖,花的香气和阿婆沧桑的笑容混合在一起,温暖了那些潮湿的日子。可惜,今年我错过了。

侯磊的《北京烟树》(北京十月文艺出版社2022年1月版),写北京今昔、记忆内外,胡同岁月,一日货声,从街面儿到澡堂……相比高楼大厦的帝都,这个北京更柔软、温暖又可触摸。他记各家房顶的野草,也是我喜欢的风景。北方的夏天,饮冰自不可少:“小时候最喜欢的季节是夏天,能吃冰棍,还能在院子里的豆棚瓜架下乘凉。右手持着冰棍,左手翻看一册小人书或小说,这是一个多么美好的午后。我曾一口气连续吃过五根小豆冰棍,看完大半本厚厚的《钢铁是怎样炼成的》。”(第279页)侯磊还写到妈妈带他吃杏仁豆腐、奶酪,各种口味的水晶糕、可可儿糕。以冰解暑,据说不大符合养生学,但没有办法,人更忠实于感觉和记忆。记忆中的感觉、味道、氛围又与具体的人、心情、经历密不可分。

海妙极了,蓝色的温存的海

不能出门度假,不能去旅行,终归是一个遗憾。不过,书可以带我们远游。旅行的书,近年出得越来越多,从文字的,到图片的,甚至手绘图的,诱惑了很多不安分的心。

契诃夫在书信中写道:“在费奥多西亚没有树,也没有草,无处藏身。只有一个办法:游泳。我现在就游泳。海妙极了,蓝色的温存的海,温存得像是纯真少女的头发。在海边就是住上一千年也不会感到厌烦。”(顾春芳著《契诃夫的玫瑰》第47页,译林出版社2021年8月版)他在雅尔塔的别墅,能望见大海。这是他一生中最后一件作品,契诃夫与设计师一起规划、设计,又亲自种花种树:樱桃树、梨树,还有他喜爱的玫瑰花,有100多株。

顾春芳的这本《契诃夫的玫瑰》是一本特殊的契诃夫人生传记,她从契诃夫对草木、自然、土地、庄园的情感角度出发,勾勒出契诃夫不同阶段的人生大事和居住环境,以及这样的环境与个人情感、心理、写作之微妙关系。全书充满着对契诃夫的感情,文字细致又洒脱,书印制也很精美,那些美丽的图片仿佛把我们直接带到了那片遥远的土地中。契诃夫一辈子都为生活所累,为疾病所苦,作品中写了那么多灰色的人生和诸多不得意,然而,《契诃夫的玫瑰》让我们置身在草木繁盛的花园里,看到了契诃夫生命中色彩斑斓的另外一面。这些更让我坚信一个伟大的作家必然是这样的双面体:他有着观察社会的冷峻目光,又有着热爱生活的炽热情感。热爱生活,不是概念的,总体的,而是具体的,细微的,就像契诃夫对待一草一木,就像他打理花园付出的汗水和心情。

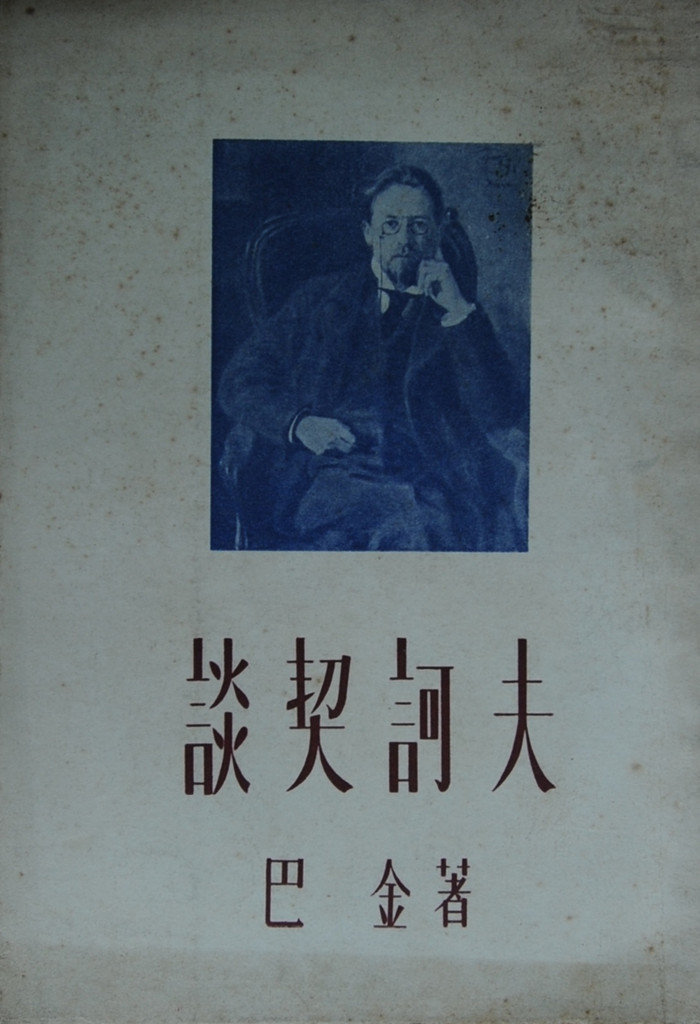

第二次世界大战中德军占领克里米亚后,曾经驻扎在契诃夫的雅尔塔别墅。他们住在一二楼,契诃夫的妹妹玛丽雅住在三楼,她艰苦地维护着哥哥的遗存不被破坏,直到战争结束。有一个未曾出现在顾春芳书中的延伸情节:1954年7月24日,一个特别炎热的夏天,一位中国作家来到这里,作为契诃夫纪念馆馆长的玛丽雅接待了他,还送给了他签名照片。中国作家回赠了契诃夫喜剧演出的剧照和木刻画像。这位作家就是巴金,他还曾在莫斯科见到过契诃夫的夫人。回国后巴金写了一本《谈契诃夫》(平明出版社1955年5月版),详述了他出席契诃夫逝世50周年纪念活动和参观三个契诃夫纪念馆的情况。在巴金的笔下,雅尔塔的海滨浪漫又迷人,而今天,它更令人惦念:

二十三日晚饭后我和沙夏在雅尔达海滨散步。我第一次来到黑海边,呼吸南方的夜气,我感到非常愉快。海滨马路相当宽,路灯照亮得像在白天一样,可是行人却比在白天多。人们穿得整整齐齐、三五成群地来来往往,有说有笑,或者低声唱歌。微风吹动了路旁的马樱树,送过来手风琴的快乐的声音。(《印象·感想·回忆》,《巴金全集》第14卷第315页,人民文学出版社1990年3月版)

散步去,慢慢地……

“对一个真正的渔夫而言,钓不钓得到鱼,约到大鱼还是小鱼,这些都不重要,重要的是享受垂钓中无限的意趣。”契诃夫的这番话,在另外一本书中得到了完美的阐释:在日本,有一位上班的先生,大约是为明媚的春光所吸引吧,有一天在公司的前一站就下了车,他走进小巷,闻到玉兰花香,看到悠闲的猫,感觉有点找不到方向时,一片河滩吸引了他,便沿着河滩走。他见到一位老者在钓鱼,问:“这能钓到东西吗?”老者淡定地回答:“这个嘛……我也不清楚。”接着又补充:最好什么也钓不着。我只是喜欢这个地方而已。太阳好的时候,我就来这儿摆摆样子……让这位先生醍醐灌顶的是老者的这句话:我这辈子已经忙够了,可以了。这样就挺好的,慢慢来呗。

“慢慢地……”这是谷口治郎编绘的这本《散步去》(伍楚译,北京联合出版公司2017年6月版)的要义。书里面,一个戴着眼镜的男人,牵着一条叫小雪的狗,在自己家的周围,经常是“慢慢地”、无所事事地散步,从下雪了,下雨了,到樱花落如雨;从星空到拂晓,从街市到海边,他不慌不忙,感受着自己脚步的节奏,生活满满堂堂。这些街景并不都是古典的、宁静的,也有咣当咣当的电车声,然而它们都是生活中与我们朝夕相处的事物,换一种心态看,一切皆可喜。诗何必在远方,不可以在我们的近前的日常生活中吗?桃花源不可以在家中的露台上吗?我放下书,去露台上闻闻金银花的香,看看三角梅的艳……以满溢之心面对岁月之凛冽,抹掉了好多时光利刃留下的伤痕。

作者的散步观也值得注意:他看重那种自由的、无目的的散步,不为时间所束缚,“还讲究心情闲适。散步时,偶尔的立足停顿也是必需的”。我欣赏这样的境界,感觉比为了锻炼身体的快步走,更有益身心。这是一种精神的解放和放松——珍惜日常,在时光中“散步去”。

秦岭中有一条汶河,曾是河床最陡、流速最急的河,沧海桑田,逝者如斯夫,半个世纪前,它就干涸了。河边的村子,“两条竖巷三条横巷的,但已经很少见到年轻人,活动的只是些老人。”有两位老人,在这里生活一辈子,“他们相约着会一块去放牛。牛也是老得步履趔趄了,镇上的屠宰场曾经来收购过,他们很愤怒,骂人家是谋杀。现在,风和日丽,他们吆着牛去河滩吃草了。”这是贾平凹在《秦岭记》中讲述的一个最有温情的故事:“牛在吃草,他们会坐在河里的白石头上,相互很少说话,坐着坐着就打盹了,脑子里却追溯着以前汶河的景象。”白云苍狗,往事悠悠,“遗憾的是,他们谁也没有去过青埂山上的汶河源头看看,只说以后会有时间的,没料河说干涸就干涸了,一晃人就老了。”

炎夏午梦,一枕黄粱,醒来手里还捏着书,那些来来往往的记忆就像两位老人坐在河边打盹时所想。“一晃人就老了”,迷迷糊糊中,我有些心酸。又觉得,自己可以把时钟拨慢,这样,春夏秋冬的人间美景就看也看不完。

作者:周立民

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。