1

最早看到《做壶》的文本,是个WORD文档。时间大约是2020年底。记得打开后再没有关上,花了大半天一气读完。当时就觉得要写点读后感,也随手列了几条。

收到印刷好的成书,第一印象“做壶”这个书名太普通了。普通到我读完前三页的时候,差点以为拿错了。从第一个字开始,每个字我都认识,每句话都不长,浅显易懂,但字句之间的张弛,让人感觉“做”字仿佛是活的一般,时而小篆,时而汉隶,时而柳楷,时而张草,总之绝不甘受纸面的羁绊,左奔右突,仿佛在强调,我是做壶的“做”,也是做人的“做”。

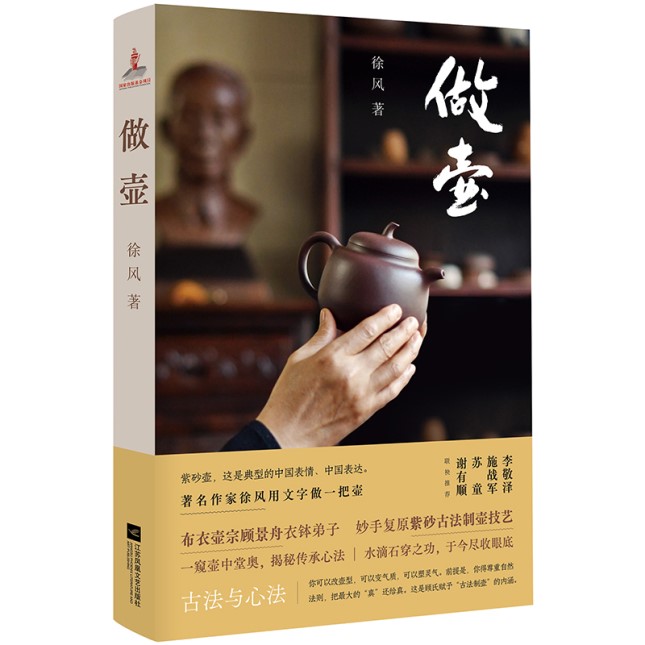

《做壶》

徐 风 著

江苏凤凰文艺出版社出版

后来有机会在徐风先生的工作室,见到他题写的书名原件。他笑着说,比想像中大很多吧。然也,也更有气势。

当然,说书名普通,只是第一次心动。掩卷后再回味,好像换别的名字都不贴切,要不失之花哨,要不失之余韵。到了不久前《做壶》首发式上,李晓愚说“做”是一个有力量、生机勃勃的字,“在朴素的书名里,恰恰体现了徐风老师在写紫砂壶上的一次突破”。才省得还是“做壶”好,返朴,归真。

2

传统得以延续的载体,无非是最有能动性的人,以及因人而生的典籍、手艺、实物——可谓鼎之三足,在人的灵性魔指下“窑变”,精神才能安踞顶端,俯瞰时光。典籍,是实践到一定程度之后人的记载,既为人记载,必有损益。手艺,是过程,也是结果,实物,是产品,更是物化的手艺。升华之后,最终凝结为精神。

优秀传统文化的传承与发扬,这是一句如今耳熟能详的话。传承,首先意味着它可能面临着弱化、退化、异化甚至湮没。从这一角度来说,宜兴紫砂壶艺或无需堪忧,毕竟已经成为地方文化的象征,也早以渗入当代人的生活方式。然而《做壶》的传承在于,它强调的是“古法做壶”。工具、工艺、步骤甚至“气”,寻迹循踪,古意森然。

《做壶》中的发扬,更多体现在从文字与图片里流露出的创造性。作者、做壶者与做书者,形成了另一只鼎的三足,奉献各自的视角和功力。历时三年的跟踪采访,素材丰富,有图有文有视频,充分展现了徐风的纪录片拍摄经验。葛陶中既是传承者,又是实践者,同时还是被记录者。给师傅的铜像上香,整理林林总总的制壶工具,或是双手沉浸在紫泥的温润,他是主角,那些不发声的器,默默承受。当徐风用眼观察、以镜头记录时,徐风是主角,葛先生也是主角。而当他们二位盘坐泥凳边一问一答时,环境、器物、语言、谈姿,甚至一个手势、一次相视而笑,都可视为文化生态的部分。

3

徐风的《江南繁荒录》,视角是“第一人称”,以外科手术式的精准观察力,将“江南”这一意象与地域文化呈现出的具相黏合,“我”的思考与想像力,为天然的黏合剂。

转折来的那么突然。《做壶》里徐风的身份变得飘忽不定。参与者,同时也是观察者,更是抒写者。所谓的沉浸式体验,在字里行间无处不在。苏童说“用文字做一把壶”形容《做壶》非常精准,容量有限的文本提供了“非常复杂的、多时空的即时性的现场感”,敏锐地道出了文本的突破性。

文本一旦固化,从来有自我赋能的魔力。这力量蔓延纸面,交织出两条明线,如何做一把壶,如何做一个手艺人。还有一条暗线若隐若现:人通过对自然的敬畏,对手艺的敬仰,对前辈的尊重,对无形的文化的思考与延续,在思与行的双重实践中形成和谐。

因此我看,《做壶》不是小说,不是人物传记,不是采访笔录。或可归于叙事散文,又比散文凝重;或可归于学术随笔,又比随笔匀称。《国际博物馆》杂志有一期主题为“博物馆与地方发展”,专注于文化导向的城市更新中博物馆与文化遗产的功用,徐风之于《做壶》,做壶之于宜兴,或是例证:传统文化与当代生活的相互映证、互相成就。

作者:费明燕

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。