加拿大“总督文学奖”得主艾琳·鲍的长篇小说《屹立云端》,近日由上海人民出版社、学林出版社引进出版。小说聚焦青少年在成长过程中的心路历程,揭示了人性的本质与救赎,被誉为少年版《追风筝的人》。

《屹立云端》讲述了蒙古哈萨克一户普通牧民家庭“人世间”的温情故事:年轻女孩阿依苏鲁为了拯救患病的哥哥,不惧传统世俗眼光,成了一名哈萨克族女猎鹰人。为什么创作这样一部小说呢?艾琳·鲍坦言自己写这部小说的初衷是鹰。艾琳·鲍幼时曾在常常玩耍的树林里看到过一只脚上套着皮带的鹰,自那之后,她的一生都痴迷于猎鹰。十几年前,她开始构思一部书里有鹰的小说,但始终无法将其拼合成一个完整的故事,直到2014年看到一组蒙古猎鹰人驯鹰的照片后,她仿佛被闪电击中了一般,坚定了完成这个故事的信心。为写出感人的小说、真实呈现书中细节,艾琳·鲍漂洋过海抵达蒙古,居住在一个哈萨克族猎鹰人家中,仔细观察、亲身体验那些十二三岁的女孩子们日复一日做的事情——挤奶、捡拾牛粪、挑水、清扫地板,以尽可能深入地了解、走入她们的世界。

书中的女主人公阿依苏鲁生活在一个游牧民族大家庭里。一天,自幼患有腿疾的塞里克试图捕获一只鹰,成为一名猎鹰人,成为整个哈萨克族人的骄傲,但意外发生了——金雕身受重伤,塞里克的腿也断了,紧接着又被确诊为骨癌……父母没打一声招呼就带着塞里克前往遥远的城市治病,阿依苏鲁只能独自借住在大伯家。因无心之失导致母鹰死亡后,阿依苏鲁不惧危险爬到峭壁上救出了嗷嗷待哺的小鹰,并为它取名“托克塔尔”(寓意“活下来”)。在得知猎鹰节即将举办且第一名有丰厚的奖金后,阿依苏鲁开始驯鹰,最终在猎鹰节上冲破种种世俗眼光带来的障碍,以精湛的骑术和鹰猎技巧赢得了第一名,也因此让父母有足够的资金带着哥哥飞往几千公里之外的首都乌兰巴托治病。

作者以阿依苏鲁的成长历程为故事主线,通过描写她在驯鹰过程中经历的重重困难和她在猎鹰节上不卑不亢的表现,塑造了一个强大的女性角色,表达了自己对于人性、传统、家庭与爱的深度理解。

一个人的成长既包括身体的成长,也包括心理的成长,青少年时期正确的心理养成对一个人的发展有至关重要的作用。在《追风筝的人》中,生性懦弱的富家少爷阿米尔渴望得到父亲的关注、独享父亲的爱,做了很多讨好父亲的事,但父亲想要的却是一个阳光、充满激情的儿子,因为缺乏有效沟通,父子间永远有道无法跨越的鸿沟。《屹立云端》中的阿依苏鲁生活里像个“透明人”,总是被遗忘,父母眼中似乎只有她哥哥塞里克,因此她非常敏感、非常渴望得到关爱。不过,与阿米尔为得到爱不惜撒谎不同,阿依苏鲁是通过自己正向的行动来证明自己,当别人都不相信她一个女孩子可以做到时,她说“那就给他们来点儿颜色瞧瞧”。

在艾琳·鲍看来,普通女性的成长、蜕变,更具启迪意义。通过塑造这个再普通不过的小人物,她希望每个女性都能无惧跌宕命运,扭转性别偏见,做命运的主人。

同时,这也是属于每一个人的故事:关乎家庭、归属感、冒险、勇气、希望、爱。每个独立的个体,无论身处哪个国家、属于哪个民族,都有自己所属的家庭,都渴望爱、渴望归属感,都充满随时去冒险的勇气……如果你也曾受到歧视、感到被抛弃、感到孤独,或者怀疑自己和周边环境,那么你将在这里找到共鸣。在阅读以及在追逐爱和勇气的过程中,你将发现:家是由彼此选择的人组成的,家是一个可以自己去建造的地方,而希望是长着“羽毛”的。

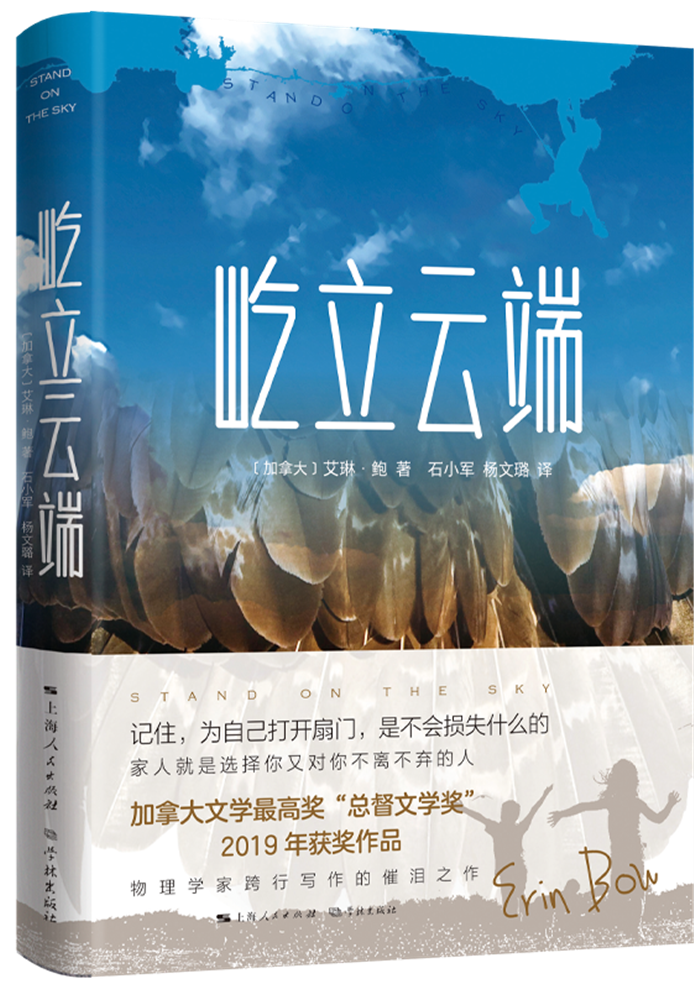

《屹立云端》

〔加拿大〕艾琳·鲍 著

石小军 杨文璐 译

上海人民出版社|学林出版社出版

>>内文选摘:

有个选手的鹰被放飞出去不久,却突然直愣愣偏向一侧,最后居然一爪落在了别人的手臂上。还有个选手的赛马突然拒绝配合一只时速150公里的鹰,干脆一头躲进了人群。不过有许多人——几乎绝大多数——他们的鹰要么在起飞前犹豫停顿,要么在追击诱饵时突然收手,要么用力过猛飞扑错位,与骑手失之交臂又不得已重回蓝天。阿尔泰的金雕都有着盖世的翅膀和强大的心脏,但对它们而言,眼睛比大脑更为重要。在熙攘成群的人马之中,在颜色鲜艳迎风招展的旗帜之中,在满世界飘舞着的红色绸帽之中,猎鹰人手擎苍鹰穿梭其间可不是件容易的事情。

直到在SayatTobi山脚下翻身上马的那一刻,阿依苏鲁才意识到自己对托克塔尔的要求是不是太多了;而此前,自己在了无人烟的山麓小丘间对托克塔尔做的那些训练,几乎不能帮它沉着应对攒动的人群。

“该我们了,”看着一个又一个猎鹰人放飞各自的鹰,然后一个又一个铩羽而归,达来慢慢说道,“你得把它交给我了。”

阿依苏鲁从马鞍的鞍桥上抬起手腕,将托克塔尔举到自己脸前,贪婪地嗅它身上的味道:尘土、血液,还有一股像热气又像锅炉被烧干了的奇怪味道。“相信我。”阿依苏鲁细语呢喃。她轻拂过它胸骨上光滑的羽毛,托克塔尔惬意地平展翅膀,让她用手指轻挠它的胳肢窝。“真乖。相信我。来找我。”阿依苏鲁紧靠着托克塔尔,以至整个肩膀都藏在托克塔尔一侧羽翼之下。她听到它全身脉搏有力的跳动。“你是我的心肝宝贝,托克塔尔。只管来找我吧。”

“可真是煽情啊。”自大肌肉男阴阳怪气道。阿依苏鲁不屑于搭理他,把托克塔尔交给了大伯,没了鹰,手上突然轻飘飘的。她急忙背过身,这突然袭来的失落感,感觉一切像走到了最后。

达来沿猎人山的页岩表面蜿蜒而上,阿依苏鲁骑马跟了几步,骑过印有“ESPN”的简易房。她时刻注意着,确保自己能够听到典礼官的声音,听到他步话机传来的嘈杂指挥。只要那声音不在她这组开赛时响起,等轮到她时,她就不会慌张了。月亮似乎喜欢离人群和鹰远点。它两耳轻轻耷拉在两边,像两只摊开来祈祷的手。

阿依苏鲁看见那可怜的北方青年穿着标本般发硬的外套,稳稳地将鹰落至地面,一气呵成,犹如练过上万次。她还看见一位穿着酒红色袷袢的布日克特希先是让鹰立在诱饵上方,然后又瞄准猎物迅速掷出一块石头,神速精准,让鹰和诱饵一齐被高高弹至空中。那位北方选手最后的得分由8分、9分、10分构成。“酒红袷袢男”则是7分和9分。

要赶超他们,阿依苏鲁必须跟那北方小伙儿一样的行云流水。即使只为后续的参赛资格,她也得有“酒红袷袢男”那样的本事。但显然,大部分鹰都难以默契地配合主人完成这些高难度动作。

她听到步话机嗡嗡喊着库拉克。

自大肌肉男骑马从她身边经过,那灿烂至极的微笑一闪而过,真叫人恶心。他的马周身栗色,缀有白色斑点,是匹雄风十足的种马。阿依苏鲁很好奇,到底谁会帮他放飞他的鹰呢?他亲爹可还忙着当裁判呢。

这会儿,“板脸”坐在裁判台上不时偷瞥努尔苏丹,活脱脱一个想再偷吃一块巧克力派的小男孩。

指挥旗落,自大肌肉男疾驰而出,越骑越快。尘土飞扬中,那兔子皮做的诱饵也被赤马拖拽着翻滚过一块块石头。很快,他驶至折返点,干脆利落地绕过那些标志旗,大声呼唤他的鹰。阿依苏鲁坐在马鞍上别过身想一看究竟。

尽管阿依苏鲁非常想找块臭抹布扔在大肌肉男脸上,但她也不得不承认,他的鹰着实漂亮得很。那只鹰振翅不过两下,便扶摇直上,从SayatTobi山一侧一扫而过,追风而去。那雌鹰越飞越高,翅膀展出两道优美的弧线,一动不动地滑翔。它在天空中流连忘返,扇动翅膀,一下、两下、三下——耗时太久了,阿依苏鲁刚这样想着——转眼那鹰便划破长空俯冲过来,阿依苏鲁都来不及扭过身看它是怎么击中诱饵的。

只见那诱饵从一块石头上弹过去,金雕伸出利爪跃跃欲试,却以5厘米之差失手。风尘四起,金雕穷追不舍,一侧羽尖擦过地面,而后迅速抬起,如此反复,像极了一个人抓根杆子到处戳探着什么。眨眼间,那鹰一爪定乾坤,在惯性使然的滑行中,始终将战利品牢牢攥紧。

成功的一击,但谈不上完美。

隔着紫色袷袢,阿依苏鲁感觉自己的心脏正怦怦乱跳。自大肌肉男放缓速度,勒马而立,收回金雕。

不远处,黄松木的裁判桌在尘埃和光影中闪闪发亮。那是标有红色分数的黄色记分牌。9分、8分、8分、9分。“板脸”犹豫着要给的分数,甚至还悄悄回头看了眼坐在后面的努尔苏丹,这才举起一个7分的牌子。两个9分,两个8

分,一个7分,一共是41分,非常不错的分数。

阿依苏鲁尤其喜欢那个7分。

她促着月亮朝山那边返去。接下来随时都可能轮到她。她已准备妥帖,紧咬的牙都有些发疼了。

刚才诱饵只不过不巧地在石头上翻了个个儿,自大肌肉男就与完美失之交臂了。一个不走运的小跳就让他在裁判面前暴露无遗。

阿依苏鲁在心里默默祈祷,却又不知求些什么。山顶上,步话机传来的声音像乌鸦的叫声一样沙哑,这次喊着奥拉兹的名字。

这个满脸丘壑的猎鹰人从容不迫地走向第一道旗帜,抛下诱饵,夹紧双膝,随即快马奋蹄。阿依苏鲁不禁用手按住疯狂跳动的心脏,胸前的丝绸像冰一样滑溜。

心才突突跳了十下,比赛就结束了。奥拉兹的鹰犹如离弦之箭——比库拉克的鹰都快——实在是太快了。它飞过猎物,单腿强有力地向下蹬出,一把握住一只兔耳。但还没完,诱饵从鹰爪下滑脱,鹰顺着拖诱饵的绳索向上跃起,飞过奥拉兹,重回蓝天。

就此,奥拉兹比赛结束。2分,红黄交应间分数亮了出来,5分、3分、3分、4分。那天下午,奥拉兹想怎么骂自己的鹰都无所谓了。接下来的比试中,无论他速度多快,就现在这个分数都不可能终场获胜了。

奥拉兹骑马回到阿依苏鲁身边,似是察觉到她脸上的那份不安和惊异。他笑笑,像大山在震颤:满脸笑纹,平缓而自持。“去年冬天,那雌鹰可是抓了50只狐狸。”他一边轻抚鹰背,一边有意无意地和阿依苏鲁说着。“但它没抓住的比那两倍还要多。所有鹰都一样,别太在意。”

所有鹰,阿依苏鲁思索着他说的话,它们都会失手,所有鹰都会。她多希望托克塔尔此刻就立在自己手上。月亮一动不动地站着,眼皮是深深的褶——一双明眸映出阿依苏鲁的慌张焦虑。她挠挠马颈,努力平稳呼吸。

真正的布日克特希并非为猎鹰节的分数而活——他们为猎狐而活。他们为新雪覆盖的寒日而活,为流星满天的长夜而活。但没有一个对手像她这样有个希望都寄托在比分上的哥哥。

阿依苏鲁和奥拉兹并肩看着“斧头思想家”耶尔玛巴萨尔浑身银饰闪烁,骑马登场,他身上的皮衣油润亮泽。他召唤着他的鹰,犹如呼雷唤雨的神,气势如出一辙。只可惜他的鹰不这么想,它都不屑于追击诱饵。最后,他的分数低得可怜。

然后就到她了,她和托克塔尔。

月亮一腾而起,跳跃至黄旗处。阿依苏鲁随即停在那儿。她听到马儿移动时鞍具皮革发出的嘎吱声,马蹄踏石的嗒哒声,还有人群的熙攘喧哗声,众人的喳闹似融为一人的声音,像风穿过草地的窣窣低语。她感觉马儿动了一下,马背隆了起来。阳光炫目,布满碎石的赛场直抵她面前。手中拴着诱饵的生皮绳裹了层灰。脸上,柔软的狐狸毛帽轻搔着皮肤。

阿依苏鲁把诱饵抛至身后,深吸口气,遂策马扬鞭,一闪而出。速度之快,胃一下痉挛了,好一会儿才适应。

疾风呼啸马蹄疾。阿依苏鲁紧踩马镫,左手缰绳呼呼作响,右手诱饵翻滚颠簸。鹰的名字从她的肋骨深处蹿出,她还没意识到就已喊了出来。“托克塔尔!托克塔尔!”

她似将一颗心搁在了托克塔尔体内,她隐隐感觉到托克塔尔振翅而起。

阿依苏鲁紧夹膝盖,俯身半趴在月亮灰色的脊背上。疾驰飞奔中,整个身体的记忆被不由自主地唤回那场暴风雪后,她策马下山追哥哥,哥哥却一心追赶那只吃得肚满肠肥的金雕。前方场边警戒线后,她一眼瞧见轮椅里的塞里克。哥哥的模样一闪而过,却又那样清晰:辐射状的车轮辐条,握着警戒线的双手,凸起的指关节。

当她扭身调转马头,那一幕还是定格在了她眼里。她再次抬头瞥望:明亮的天空勾勒出托克塔尔翱翔的身影。风在她耳际一吼而过。

她朝前望去,每块石头都若隐若现,折射着阳光。

蓦然回首,托克塔尔一俯而下,直奔她来。

她转向前方,去寻条平稳的路。

回头发现托克塔尔就在那儿——它张开双翼,闪进阿依苏鲁的视线,它击中诱饵时,阿依苏鲁感到一阵迅猛的急抽。绳子在她手中猝然一动,也在她心上猝然留痕,充满力量,生硬而真实。

她站在赛场中央的小小位置,喜极而泣。她几乎看不清那些醒目的红色数字:9分、9分、8分、7分、9分。

共42分。

比自大肌肉男还多1分,她觉得这分数好看极了。

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋