日前,网飞(Netflix)出品的剧集《爱,死亡和机器人》第三季强势回归,豆瓣开分8.6分,短短几天时间观看人数就已经突破了17万。自2019年首播以来,《爱,死亡和机器人》就获得了全球极高的关注度。这部由《死侍》导演蒂姆·米勒和《七宗罪》《消失的爱人》导演大卫·芬奇监制的剧集,以其充满变化的风格和细腻真实的人物刻画让观众大呼过瘾。前两季已斩获11项黄金时段艾美奖、4项安妮奖和1项金卷轴奖。

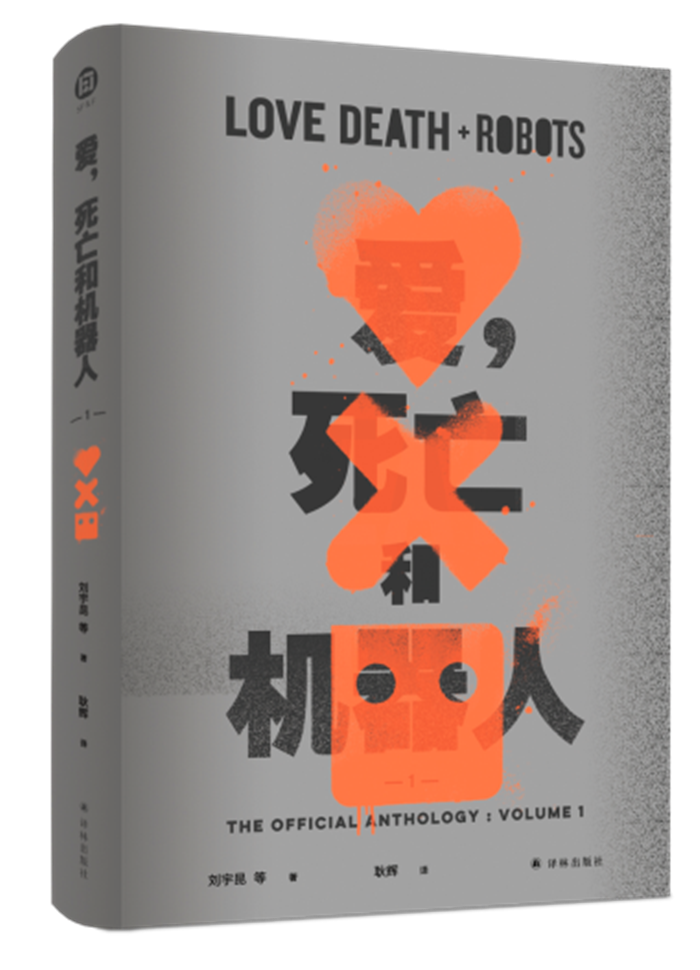

剧集的口碑爆棚离不开原著小说作为基石,译林出版社近日推出了官方唯一授权的“爱,死亡和机器人”系列小说,引领读者进入幻想文学的殿堂。同步推出的,还有“赛博星闪”和“深渊幽灵”两款特装版本。

《爱,死亡和机器人1》收录了第一季中的16部作品,《爱,死亡和机器人2&3》收录了第二季和即将上映的第三季共17部作品。该系列由故事独立、风格迥异、短小精悍的多篇小说构成,涵盖了悬疑、恐怖、喜剧、科幻、奇幻等风格,包含末日废土、赛博朋克、蒸汽朋克的元素。它跨越了时间和空间:20世纪初的美国西部荒野、阿富汗战场、近代的中国香港、二战时期的西伯利亚、未来的伦敦、人类灭绝后的地球……它跨越了历史、文化与传统:《捕猎愉快》中的狐狸精和跳尸、《灵魂吸食者》中的吸血鬼德古拉原型——弗拉德三世、《鱼出现的夜晚》中印第安人的曼尼托神灵……

通过爱、死亡、机器人这三个关键词——爱是人的心理需求,它充实了人类的精神世界;死亡是人的归宿,它定义了人类的生命;机器人是人的工具,它是人类智能的进化方向——切入对人类文化、感情、精神和身份的探讨,以及对存在、自由意志、技术理性等哲学命题的探索。

第一眼炫酷,第二眼自省,第三眼深邃,而后便是了悟人性之后的豁达与通透,也许,这就是如此多人爱上《爱,死亡和机器人》的原因。

>>内文选摘:

夜晚,半个月亮挂在天上,一只猫头鹰不时发出尖叫。

商人夫妇以及所有仆人都已经被遣走,这栋大宅静得吓人。

我和父亲伏在庭院中的文人石后面,透过石头上各处分布的孔洞,我能看见商人儿子卧室的窗户。

“噢,乔蓉,小宝贝儿乔蓉……”

年轻男子狂躁的呻吟让人可怜。他已神魂颠倒,所以为了确保安全,他被绑在了床上。不过父亲还开着一扇窗,这样他凄切的哭喊就能乘着风飘过稻田。

“你觉得她真会来?”我压低声音说。今天是我13岁生日,也是我头一次降妖。

“会来,”父亲说,“被迷惑住的男人发出呼唤,狐狸精抗拒不了。”

“就像《梁祝》里的情侣无法互相割舍?”我回想起去年秋天来到我们村的民间戏班。

“不太一样,”父亲说,不过他似乎难以解释原因,“感觉就不是一回事。”

我点点头,又似懂非懂。但我想起商人夫妇来求助于我父亲的情形。

“真丢人啊!”商人抱怨,“他还不到19岁,读了那么多圣贤书,怎么还能被妖怪勾走了魂儿?”

“被狐狸精的美貌和骗术迷惑不丢人,”父亲说,“就连大学士王莱都曾跟一只狐狸精共度三个良宵,而且他还考中了状元。你儿子只是需要一点帮助罢了。”

“您一定得救救他,”商人的妻子说着便像小鸡啄米一样作揖,“假如这事儿传出去,媒人就再也不会为他说媒了。”

狐狸精是偷心的妖怪,想到这我浑身一颤,担心自己还有没有勇气面对。

父亲用温热的手掌扶住我的肩头,我感到略微镇静了一些。他手持的是燕尾宝剑,由我们的十三代祖先刘邺将军所铸。这把宝剑有数百道道家咒语加持,浸染过无数妖怪之血。

云彩从天空飘过,短暂地遮住月亮,也给一切罩上了黑暗。

月亮重新显现时,我差点惊声叫喊出来。

庭院里站着一个绝世美女,我从没见过有谁比她还漂亮。

她穿着飘逸的白色丝绸长裙,系着宽大的银色腰带,袖子随风飘摆。她的面容苍白如雪,头发乌黑发亮、长可及腰。我想起戏班在舞台周围悬挂的唐代美人图,她也颇有那种风范。

她缓缓转身,打量周围的一切,两眼映着月光,仿佛闪闪发亮的池水。

她哀伤的表情出乎我的意料。我忽然为她感到难过,不顾一切地想得到她的笑容。

父亲用手轻触我的后脖颈,我恍然摆脱了沉迷的状态。他曾警告过我狐狸精的魅力。我脸颊发烫,心脏怦怦直跳,但还是把目光从妖怪的脸上移开,专注于她的姿态。

商人的仆人们在这周的每个晚上,都带着狗在庭院里巡逻,逼她远离猎物,不过现在庭院空空如也。她犹豫不决地静静伫立,怀疑是否会有陷阱。

“乔蓉!你来找我了吗?”商人儿子的狂躁声音愈加刺耳。

那个女人转身走向——不,动作优雅地飘向——卧室的房门。

父亲跳出文人石,举着燕尾冲向她。

有如脑后长眼一般,她躲开了这一剑。父亲没有收住,当的一声刺中厚厚的木门,结果没法立即把剑拔出。

女人瞥了他一眼,转身走向院门。

“别光站着啊,梁!”父亲喊,“她要跑啦!”

我拎着陶罐里的狗尿追上去。我的任务是用狗尿泼她,这样她就无法变回狐狸逃跑。

她转身朝我笑道:“你是个非常勇敢的小男孩。”类似茉莉在春雨中绽放散发的香气萦绕着我,她的声音如同甜美冰凉的莲蓉,我愿意永远听她说下去,已经忘记了手里还拎着陶罐。

“快泼!”父亲喊道。他已经拔出了剑。

我懊丧地咬住嘴唇,这么容易被迷住, 我怎么能成为降妖除魔的术士呢?我掀开盖子,朝着她逃跑的身影泼光了狗尿,可是我却失了智,觉得不该弄脏她的白衣,结果手一抖,泼出很 大一片,只有一小部分狗尿洒在她身上。

不过那就够了,她尖叫起来,声音像是狗叫,但是更狂野,吓得我后脖颈上的寒毛直竖。她转身咆哮,露出两排锋利的白牙。我踉跄着向后退去。

被我的狗尿泼中时,她正从人形变回狐狸。因此她的脸固定在女人和狐狸的中间状态,展现出无毛的长嘴和因为生气而抽动的三角形尖耳朵。她的双手已经变成爪子,末端的利爪正向我挥过来。

她已经无法说话,但是眼睛毫不费力地展现出恶毒的想法。

父亲冲到我旁边,举剑取她性命。狐狸精转身猛地冲向院门,把它撞开,然后穿过坏掉的大门不见了。

父亲看都不回头看我一眼,便追上去。我羞愧地跟在身后。

狐狸精脚下敏捷,银白色尾巴仿佛在田野间留下一条闪闪发光的痕迹。可她没有完全变成狐狸,还保持着人形,无法跑得像本来的四条腿那样快。

父亲和我看见她躲进距村子一里之外的废弃寺庙。

“绕到庙后,”父亲尽量稳住呼吸说,“我从正门进。假如她要从后门逃走,你知道该怎么办。”

寺庙的后门长满杂草,院墙也塌了一半。我绕过去时看见一道白色飞快地钻入了瓦砾。

我一心想将功补过,让父亲刮目相看,便强压着恐惧,毫不犹豫地追上去。敏捷地掉转了几次方向,我把它堵在了一间僧舍。

正要泼出剩下的狗尿时,我才发现这只动物比我们追的狐狸精小很多。它是一只白色幼狐,只有狗崽大小。

我把瓦罐放在地上,朝它扑过去。狐狸在我身下扭来扭去,对于一只这么小的动物来说,它的力气惊人。我拼命按住它,在我们争斗的过程中,我手指间的皮毛似乎变得像皮肤一样光滑,身体延长、膨胀、生长,我不得不用上整个身体竭力把它压在地上。

突然之间,我发觉自己的手臂抱着一个全身赤裸的女孩,她跟我年龄相仿。

我大叫着向后跳开。女孩缓缓站起,从一堆稻草后捡起一件丝袍,穿在身上,然后傲慢地看着我。

远处的大雄宝殿里传来一声号叫,接着是一把重剑砍在桌子上到声音,然后又是一声号叫,最后我父亲发出一声诅咒。

我和女孩互相盯着对方,她甚至比我从去年至今念念不忘的旦角还漂亮。

“你们为什么追杀我们?”她问,“我们又没伤害你们。”

“你妈妈迷惑了商人的儿子,”我说,“我们得救他。”

“迷惑?是他缠住我妈妈。”

我大吃一惊。“你说什么?”

“大约一个月前的一天夜里,商人的儿子撞见我妈妈被困在养鸡农民的陷阱里,妈妈当时不得不化作人形逃脱,他一看见妈妈就变得魂不守舍。

“妈妈喜欢无拘无束,不愿意跟他有任何牵连。可是一旦男人迷上了狐狸精,无论相隔多远,她都能听见男人的声音,一听见哭泣叹息她就会分心,为了让男人保持安静,她不得不每晚都去相见。”

我从父亲那儿了解的情况可不是这样。

“她诱惑无辜的秀才,吸走他们的阳气来滋养自己的法力!看看商人的儿子都病成了啥样!”

“他生病是因为庸医为了让他忘记我妈妈,给他用了毒药,是我妈妈每晚去看他,才让他保住了性命。别再说什么诱惑,男人能爱上女人,也同样能爱上狐狸精。”

我不知如何反驳,于是想到什么就脱口而出:“我只知道那不一样。”

她得意地说:“不一样?我没穿衣服时,见识过你看我的德行。”

我脸上一红。“无耻妖怪!”说着我捡起瓦罐,她还站在原地,脸上露出嘲讽的笑容。最后,我还是放下了瓦罐。

大雄宝殿里的打斗声越来越大,突然传来一个响亮的撞击声,然后,父亲和女人分别发出胜利的呼喊和刺耳的尖叫。

女孩脸上的嘲笑消失了,只剩下缓缓变成震惊的愤怒。她的眼中失去了鲜活的光彩,仿佛死人的眼睛一般。

父亲又哼了一声,尖叫突然终止。

“梁!梁!解决了。你在哪儿?”

泪水滚落女孩的脸庞。

“搜搜这座庙,”我父亲又说,“她也许在这儿留下了小狐狸,我们得斩草除根。”

女孩紧张起来。

“梁,你有什么发现没有?”父亲的声音越来越近。

“没有,”我目不转睛地盯着她说,“我没发现。”

她转身悄无声息地逃出了僧舍,过了一会儿,我看见一只白狐越过倒塌的院墙,消失在夜色里。

清明节,哀悼逝者的节日。我和父亲去给母亲扫墓,带去了祭品给她在九泉之下享用。

“我想在这儿多待一会儿。”我说。父亲点点头,独自回家了。

我轻声向母亲道歉,然后包起我们带给她吃的鸡,朝着山的另一边走了三里地,来到那座废弃的寺庙。

我发现雁跪在大雄宝殿里,五年前我父亲杀了她妈妈的地方。此时她头上绑了一个发髻,就是年轻女子及笄的样式,表示她不再是小女孩。一直以来,我们每年在清明节、重阳节、中元节和春节这些家人团聚的日子见面。

“我给你带了这个。”说着我递给她清蒸鸡。

“谢谢。”她小心地撕下一只鸡腿,文雅地咬了一口。雁跟我解释过,狐狸精选择在人类村庄附近生活是因为她们喜欢有人类的东西相伴:谈话、漂亮衣服、诗歌和故事,以及偶尔得到的善良可敬的男人对她们的爱情。

可是狐狸精还在捕猎,觉得狐狸形态最自由。她的妈妈死后,雁远离了鸡笼,可仍然想念鸡肉的味道。

“捕猎有收获吗?”我问。

“不怎么好,”她说,“有几只百年蝾螈精和六趾兔子精,我好像从来都填不饱肚子。”她又咬了一口鸡肉,边嚼边咽,“现在变身又出了问题。”

“你难以保持人形?”

“不。”她把剩下的鸡肉放在地上,小声向妈妈祷告了一句。

“我是说我越来越难以变回我真正的形态去捕猎,”她又继续说,“有些夜晚我根本就没法捕猎。你降妖除魔呢?”

“也不怎么样,好像蛇精或恶鬼没有几年前那么多了,就连自杀后回来完成未竟之事的闹鬼都少了,我们好几个月都没碰上像样的跳尸。父亲在担心收入。”

而且我们好几年都没对付过狐狸精,也许是雁警告过她们都离远点儿。说实话,我也放宽了心,不用总琢磨着指出父亲的错误。他的学识和技艺似乎没有了用武之处,所以他失去了村民的尊敬,结果变得非常焦虑和暴躁。

“有没有想过或许跳尸也被人误解了呢?”她说,“就跟我和我妈妈一样。”

看到我的表情她笑起来。“开玩笑呢!”

我跟雁的交流有些奇怪,她算不上朋友,更像是你情不自禁被她吸引,因为世界出乎你们的意料,你们互相分享对此的见解。

她看着留给她妈妈的鸡肉。“我觉得法力正在从这块土地上耗尽。”

我已怀疑有些情况不对劲,但是没想过把自己的疑虑明确表达出来,因为那会让它更加真实。

“你觉得是什么原因呢?”

雁没有立即回答,而是支起耳朵仔细倾听,然后她站起来, 拉着我的手来到大雄宝殿的佛像后边。

“干什么——”

她把食指放在我的嘴唇上。跟她离得这么近,我终于注意到她的气味。跟她妈妈的类似,是植物的香甜,但也很有活力,仿佛在阳光下晒过的毯子。我感觉自己的脸都在变热。

过了一会儿,我听见一群人走进寺庙。我缓缓地从佛像身后探头观察。

天气炎热,这些人正在寻找阴凉的地方,躲避正午的太阳。两个男人放下竹藤轿子,走出来的乘坐者是一个留着金色鬈发的白皮肤洋人。其他人拿着三脚架、水平仪、青铜管和装满怪异设备的敞口箱子。

“我最尊敬的汤普森先生,”一个官员打扮的人来到洋人身旁,他不停点头哈腰赔笑的样子让我想起挨踢后祈求原谅的狗,“请歇一歇。在给家人扫墓这天让人来工作可不容易,他们需要花点时间拜祭,免得触怒了神灵。不过我保证随后我们会努力工作,按时完成勘测任务。”

“你们中国的问题就在于没完没了的迷信,”洋人说,他口音奇怪,但我勉强能听懂,“记着,港津铁路是大不列颠的要务,要是日落时还没勘测到泊头村,我就扣你们所有人的工资。”

我听流言说满洲国皇帝输了一场战争,被迫割让各种特权,其中一项就是出钱帮助洋人建设一条铁路。可这仿佛天方夜谭,所以我没怎么当回事。

官员热情地点头。“我最尊敬的汤普森先生说得太对了,但是或许卑职能给大人一个建议?”

疲倦的英国人不耐烦地挥挥手。

“当地有些村民担心拟定的铁路路线。你瞧,他们觉得已经铺设的铁轨挡住了土地的气脉,这样风水不好。”

“你在说什么呢?”

“这就好比一个人的呼吸,”官员说着呼了几口气,好确保英国人能够理解,“沿着河流、山岗和古道的土地上有地气流动的通道,它会让村子兴旺发达,留住稀有的动物、当地的神灵和家庭的守护神。您能根据风水大师的建议,考虑稍微调整一下轨道的路线吗?”

汤普森翻了个白眼。“这是我听说的最荒唐的事情。就因为你们觉得自己崇拜的神像会发怒,所以让我偏离最高效的线路?”

官员看起来很苦恼。“话说,在已经铺设了铁路的地方发生了不少坏事:有人丢钱,动物死去,人们向神灵的祈祷没有应验。和尚和道人都认为是铁路造成的。”

汤普森大步走向佛像,仔细地打量。我躲回佛像后边,紧握着雁的手。我们屏住呼吸,希望别被发现。

“这一位还有法力吗?”汤普森问。

“这座寺庙已经多年没有香火,僧人都已经离开,”官员说,“不过这尊佛仍然备受尊敬。我听村民说向他祈祷常会得到应验。”

接着我听见一个砸碎的声音,特别响亮,与此同时,大雄宝殿里的人们同时倒吸了一口气。

“我刚刚用手杖打碎了你们这位神灵的手,”汤普森说,“如你们所见,我没遭雷劈或其他灾难。其实我们已经知道,它只是一尊塞着稻草、涂着廉价颜料的泥塑。这正是你们败给不列颠的原因,应该用钢铁修建道路、制造武器时,你们却在崇拜泥塑。”

再没有人提议更改铁路线。

这些人走后,我和雁从佛像后走出来,看了一会儿被砸坏的双手。

“世界在改变,”雁说,“香港、铁路、洋人带着传播演讲的电线和冒烟的机器。茶馆里的说书人越来越多地谈起这些奇迹,我觉得古老的法力因此而消失,一种更强大的法力已经来临。”

她的声音冷酷节制,像一池宁静的秋水,可她的话语透露着真实。我想到父亲努力摆出快乐的神态,可是来找我们的顾客却越来越少。我想要知道,自己学习诵经舞剑的时间是不是白白浪费掉了。

“你打算怎么办?”我问,心里想着她独自生活在山里,找不到食物来维持自己的法术。

“我只有一条出路。”她的声音突然变了,显得桀骜不驯,如同石子打破平静的池水。

不过随后她看着我,恢复了沉着。

“我们只能这样,学会生存。

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋