近日,一场名为“树,树”的主题展览在上海当代艺术博物馆展出,中外艺术家与植物学家们借助绘画、影像、装置等不同形式,赋予“树”这一最常见的自然要素以全新形象。联合策展人、人类学家布鲁斯·阿尔贝指出:此次展览旨在重塑人们对树木的看法,并重新定义其在生命共同体中应有的核心地位。

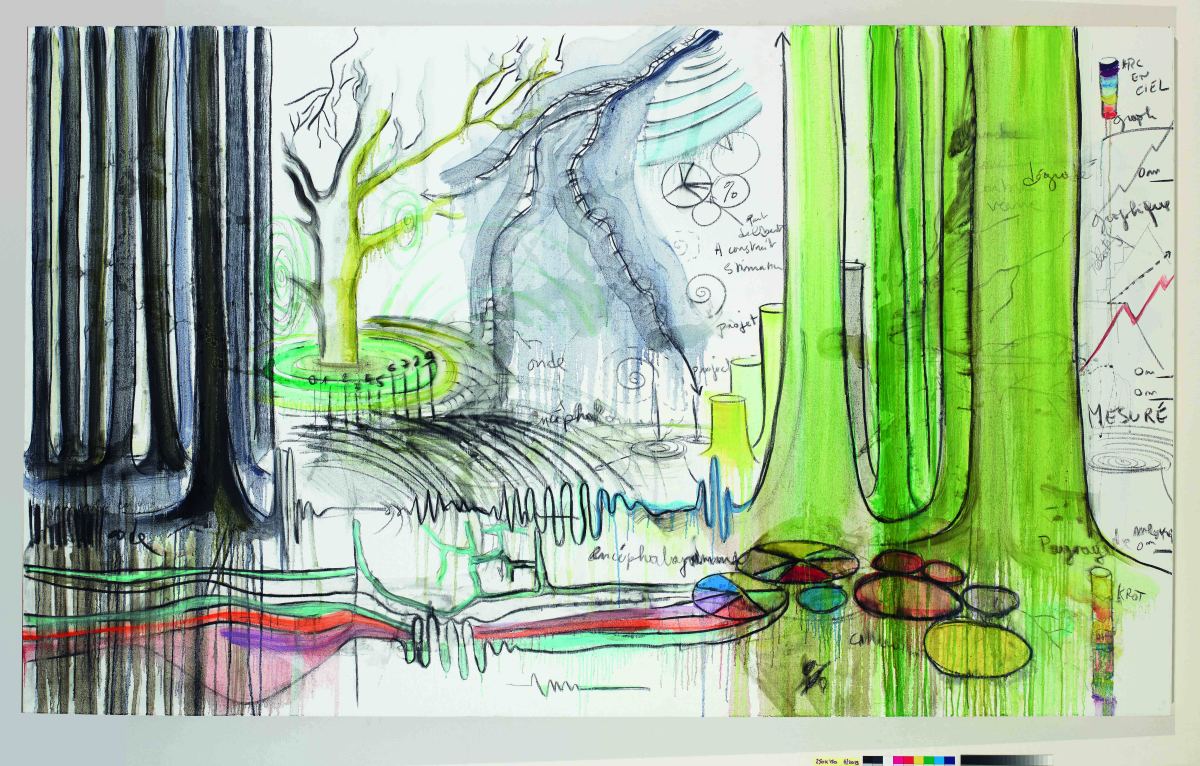

“树,树”主题展览作品

这种在重构审美及科学认知的前提下,展开人与环境共存互生的探讨,遥相呼应般在巴黎同时发生:法国地标建筑、戴高乐广场中央的凯旋门整个被2.5万平方米银蓝相间的可回收织物包裹,再由3000米红绳扎紧,从而构成一件名为《凯旋门,打包》的艺术作品。

在生态问题日益受到关注的今天,无论是面对自然环境抑或人造环境,一系列去人类中心主义的生态艺术蓬勃兴起。它们的创作物料与手法、乃至存在形态,都与传统艺术大相径庭;它们的美学表现,有着意想不到的纷繁视角与哲学思考,从而在全球范围内促成了种种耳目一新的艺术探索与社会实践。

大地乃一切艺术材料的源泉:由大地艺术谈起

生态艺术迄今未有固定的边界,它有着一些似是而非的模样,进而可以笼括许多时髦而好听的概念,受到世人的追捧与附和也就不足为奇。当我们试图一本正经追溯其演化路径时,一个可信的源头指向了大地艺术及其背后的极少主义。

20世纪60年代,波普艺术逐步取代抽象表现主义进入主流市场,奉其笃信的消费主义,将大量可用货币交换而来的艺术商品,铺天盖地填充至大众生活乃至美术馆等专业艺术空间。反对艺术轻易可供买卖的呼声日渐高涨,加之嬉皮士运动、反战运动、环保运动裹挟着对资本主义生活模式下世俗文化泛滥的不满与对抗,极少主义开始萌发。

一般将60年代末至70年代初视为大地艺术的发轫期,在极少主义影响下,大地艺术将创作寄托于泥、石、水、气、雷、植等最天然的素材,以朴素造型与自然色调对抗精致亮丽且可供把玩的工业品、以大地为展板的开放形态对抗白墙画廊的封闭容器、以取自大地归于大地的无定式存在对抗悉心保存的藏品价值。

理查德·朗的作品

罗伯特·史密森是第一位需要提及的大地艺术家,其1970年完成的作品《螺旋防波堤》位于犹他州大盐湖东北岸,由6000吨泥土、盐晶与玄武石筑起一道堤坝伸向湖心,并在末端构成一个逆时针螺旋。这个460米长、4.6米宽的空间造型如此之巨大,观者只能于直升机上一览全貌。有趣的是,随着大盐湖的水位上涨,整件作品面世2年便没入水底,直至30年后湖水枯竭方得重见天日。

史氏在其纲领性文作《心灵沉淀:地球项目》中,以近乎冥想式的思考探讨了心灵与大地的关联,史氏认为人类心灵如大地一般,都有分解自我而进入艺术领域的方式,且两者常有换位与呼应。当地表万物于侵蚀及瘴气中匍匐前行之时,心灵亦会感受到某种扭曲。艺术家由此身处一个褪色而破碎的世界,而亟待完成的便是将受侵蚀的混乱与无序,梳理、细分、转化为美学过程。

在此思路引导下,大地艺术家往往尝试对地貌,尤其是林地、沙漠、石场以及河道,进行一种工作量庞大且艰苦卓绝的修饰或称为矫正,以督促人们重新接近、观察与讨论失序的自然。而在这种投身自然、设置议题的过程中,艺术家们恍若大地女神盖亚之子安泰俄斯,只要双脚不离开地面,便能源源不断地向母亲索取灵感与力量,这些力量本就非人类之物,所以大地艺术哪怕以最简单的造型呈现出来,都带着狂风暴雨般的节奏。

在瓦尔特·德·玛丽亚1977年的作品《闪电原野》中,400根4.57至8.15米高的不锈钢长杆矗立于新墨西哥州的平原之上,并以67.06米的间距组成一个宽列16支、长列25支的长方阵型。即便是风和日丽,这片金属丛林亦是人迹罕至;进入雷雨季节,每一支长杆都无异于联通天地的捷径,艺术家由此联手自然,将本不一般的闪烁、轰鸣与炽热有意收拢压缩为更高浓度的颜料,大笔挥就一幅幅稍纵即逝却令人生畏的图画。在玛氏眼中,这便是人类所能体验到的艺术的最高形式。

《凯旋门,打包》

这种最高形式的呈现,调动了观者的一切想象、挑战了一切艺术固有的边界。在玛氏的同年作品《钻地一公里》中,直径5.1厘米、长达千米的黄铜长杆被专业钻机打入地心,表面上仅在卡塞尔的弗里德里希公园里留下一个硬币般的标记,但埋藏住的大部分在时间与空间维度上与地层粘连,又暗示着一种现代机械摧残下的自然创伤。在迈克尔·海泽1969年作品《双重否定》中,内华达荒原被大刀阔斧劈出两条9米宽、15米深、457米长的壕沟,这是244吨流纹岩与砂岩被移除的结果,这种移除所形成的“负空间”构成作品的美学与哲学含义:不探讨什么在哪里,反之探讨什么不在哪里,什么已被置换。克里斯托与珍妮·克劳德夫妇,以“包裹艺术”之名,1968至1969年间,利用9.29万平方米织物与56.3公里绳索,在2.4公里的悉尼小海湾上完成了这件名为《包裹海岸》的作品;1980至1983年间,在清除了数十吨水面垃圾后,60万平方米粉红色织物又将迈阿密的比斯坎湾包裹起来。他俩包裹一切的步伐进一步覆盖了柏林议会大厦、罗马奥勒良城墙等城市领地,《凯旋门,打包》亦是复刻了克氏的遗愿,展现在世人面前。这些为织物所包裹的作品需要长达数年至数十年的精心策划与准备,一旦完成又将在数星期内彻底拆除,此般快闪式的地貌改造与复原,令不少人费解,更有甚者斥其为可丢弃的巨大垃圾袋。不过,引导关注与讨论,向来是大地艺术的重心,而且对艺术家来说,引克氏之言,创造即将消失的东西远比创造永久存在的东西需要更大的勇气。

街头涂鸦艺术家Artur Bordalo的作品

以上不厌其烦地列举出各种数字,意在最后为大地艺术经典作品抽象出最精准的画像:它们往往尺寸惊人,却又随着自然的呼吸时隐时现,当与相互依存的山脉、河流、地标建筑等合为一体时,自然而然产生出一种强化而神秘的仪式感;这亦使得它们无法进入常规艺术空间,而成为大地艺术家们所渴求的、一种隔离于随意买卖及赏鉴的艺术创作。

艺术力量的转化:由7000棵橡树谈起

拉希德·阿瑞恩于2009年发表了名为《生态美学:致21世纪的宣言》之檄文,言辞犀利地提出先锋艺术的最终命数逃不脱投降与衰竭,其原因在于艺术的广泛市场化,需要且热衷于将艺术家转化为某类明星,这一过程不可避免地伴生着艺术家自恋人格的膨胀,而使他们的作品遥不可及、远离生活,这就仿佛安泰俄斯被赫拉克勒斯举向了空中,而失去全部力量。

阿氏进而对大地艺术家们处处挖洞、建坝、折腾地球感到恼火,严词质问道:这些概念化的作品,如何由单纯的表征意义转化为持续不断修补并促进大地本身生产力的鲜活过程?换言之,面对海平面上升、碳排放,艺术除了冷眼旁观、发表呼号,究竟还能做什么?显然,仅仅栖息在艺术馆昏幽的射灯里、或是停留在那些仅供直升机观赏的荒郊野地,是远不足够的。

斯特凡诺·曼库索,《老橄榄树》,2019,纸上墨水和粉彩画

张恩利,《老树》,2014,布上油画

问题的答案在于:21世纪的生态艺术家们一方面必须停止无节制地为商业机构制造物件;另一方面需要让自己的双脚重回大地,去个人化,而召唤一种集体性的艺术劳作,而这种“劳作”若不进入大众的寻常生活,便是毫无意义。

约瑟夫·博伊斯在1982年第七届卡塞尔文献展上发起的《7000棵橡树》,成为一个展现艺术转化力量的前鉴性样本。在这个有趣的公共艺术项目中,博氏将7000块玄武岩石柱堆砌于弗里德里希艺术馆前的广场上,号召市民在五年时间内遍寻城市的每个角落种植树木,而每种一棵,便可以由广场移除一块石柱立于树旁。博氏将植树视为一种象征性开始的标记,其最终目的在于引导公众积极参与到群体艺术创作的议程中来,并由此思考个体、社会、日程行为以及整个生态系统间的关系。

自博氏于文献展开幕式亲手栽下第一棵橡树起,项目在5年间开展得几经波折,已远远超出了一个艺术视野下环保项目的范畴。在市民、社团、捐赠者、城市管理部门等不同方面的持续沟通中,大大小小、品种不一的橡树、椴树、梧桐、白蜡逐渐占据卡塞尔街头,成为博氏“社会雕塑”概念的成功实践样品。1987年第八届卡塞尔文献展开幕期间,博氏之子代替已故的父亲在第一棵橡树旁并列栽下了第7000棵,为这一史无前例的公众艺术实验标记上阶段性的句号。

迈克尔·格拉布的作品

迈克尔·格拉布的作品《长城》

博氏晚年致力于推广以树木为载体的社会雕塑计划,将其所标榜、迄今众人皆知的“人人都是艺术家”贯彻始终。今天在奥斯陆、悉尼等地,均可在街头见到受《7000棵橡树》启发而栽种的树木与石柱。

阿瑞恩认可博氏探索艺术向公众转化的积极性,却仍存不满,认为其依然未能摆脱世俗艺术机构对其创作合法性与价值性的认定,从而无法从根本上弥合艺术与日常生活的间隔。这一判断虽有待商榷,但为将来更多元的生态艺术发展提出了一个核心问题:对于普通大众而言,艺术以何种样貌才能具有更强的召唤力与参与性,进而可以有效而负责地推广生态认知、促进个体行动?

生态兴则文明兴:由山林小诗谈起

较之以往创作,今天的生态艺术于题材、物料、手法等诸多方面,已有了几何级的扩充,且大多追求可接触、可亲近乃至可复制的低碳表达。虽然极少主义依然延续其重要影响,但取法自然的形式与态度却焕然一新。

安迪·戈兹沃西《花楸叶与洞》

安迪·戈兹沃西与理查德·朗是两位备受推崇的大地诗人,他们孜孜不倦地在山林与溪流间行走。当秋天到了,天气凉了,一片片黄叶红叶从树上落下来,也许地上还有干脆的枝条或是顽固的圆石,它们一会被排成1字,一会又被排成O字,微风吹来、水波荡漾,1字和O字说不定消失得无影无踪,就像大自然随口吟唱出一首优雅而短暂的小诗。若你幸而漫步到那里,听到这样一首或半首小诗,你就会感受到它的名字叫作《存在》。

安迪·戈兹沃西的作品

这些匠心独具的趣致造型在尼勒斯·尤多、西尔万·迈耶等人的作品中,又有了一种小品抑或舞台剧的意味。莓果汁液染成的粉色雪球,仿佛在为野生动物举办一次小型派对;枝条沙石组成的螺旋与太极,又仿佛以穿越现实的门面等待着某位勇士的亮相。

除却一草一木等自然物料,回收材料亦是生态艺术家的宝藏。在阿图尔·博达洛的《垃圾巨兽》系列、姚运的《一抹颜色》等诸多作品中,废弃的金属零件、家用电器、塑料制品都在重组中获得了全新的整体造型,并粗粝地保留着材料细节的触目惊心,使得作品满载着一种走近细辨就能令人发出惊呼的能量。

姚运《一抹颜色》

值得注意的是:你很难将上述诸种作品简单归入雕塑、装置或是园艺,生态艺术的自我进化正在不断加速,并以持续蔓延的边界与各种固有乃至新生艺术形式产生着融合。

当韩国艺术家李明浩支起白色幕布,为空旷原野中的一棵棵大树衬上朴素干净的背景,他拍摄了名为《独木》的系列作品。以获取人物肖像的独特视角,固定树木的形象,无疑让观赏者脑海中浮现出与树木个体间的对话场面。这些假想中的对话理应包括年轮如何增长、四季如何轮回,以及生命从哪里来、又将往哪里去。

李明浩《独木》系列作品

迈克尔·格拉布小心翼翼地利用每块岩石上不起眼的凹坑或是凸起,以形成天然的支点对抗地心引力,他将少为人知的衡石艺术带到了世界各地。当万千网友们在短视频中,目睹这些小石块杂技般地自我攀爬又相互支持时,纷纷留言“这是什么样的奇迹、如何才能做到”,又一位衡石艺术家彼得·朱尔已贴心地推出了名为《重心:衡石实践指南》的工具书。

当上述种种展演形态仍停留在地表之上时,杰森·德卡莱斯·泰勒已尝试将生态艺术带入海平面之下。在完成真人倒模后,泰氏将这些须眉毕现、表情逼真的人形雕像置于水底,地表雕塑的概念由此衍生至海床。但这只是创作的第一步,在之后漫长的岁月里,海水的冲刷与侵蚀、水中生物的依附与繁殖,都将为雕塑群带去意料不到的颜色与形态,让潜水爱好者流连忘返。有趣的是,在这样的联手合作中,自然不再像过往那样只是被动地接收或隐藏人类的创作,它亦拥有了话语权来主动阐释自己的表达,这种表达显然又是一种人类可体验到的最高形式的艺术。

杰森·德卡莱斯·泰勒的水底雕像

自1970年世人举办第一次地球日起,生态文明与家园意识逐步深植人心,生态兴则文明兴,生态衰则文明衰,业已成为东西方共识。当下,艺术家们能够做的、且必须做的,比单纯呈现个人作品要多得多,脚踏大地、召唤民众、激发参与,这是在生命共同体中,生态艺术可持续发展的必经之路。

作者:花晖(上海交通大学媒体与传播学院副教授)

编辑:周敏娴

责任编辑:黄启哲

*文汇独家稿件,转载请注明出处。