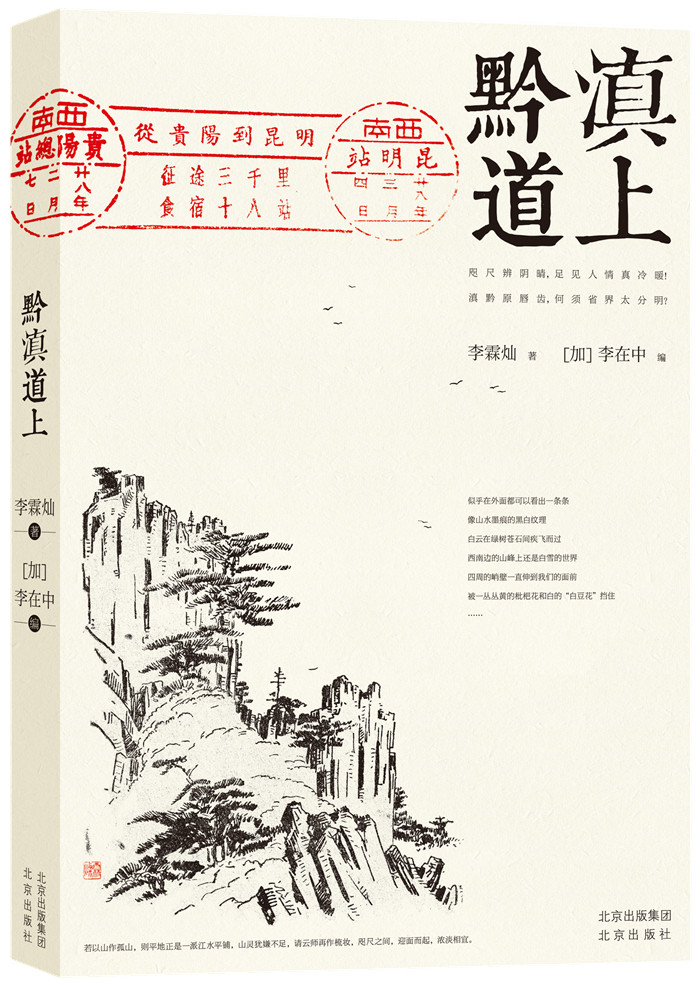

《黔滇道上》

李霖灿 著

[加]李在中 编

北京出版社出版

1940年,大公报馆出版部发行了一本仅仅125页的小册子——李霖灿的《黔滇道上》,其中包括《黔滇道上》《丽江随笔》《大理清碧溪》《洗马塘》《古宗艺术之初步考察》共五篇文章。

西南公路线上写得最好的一本小书

当年6月1日沈从文在昆明《中央日报》也发表文章《黔滇道上》,沈先生最后评论说:“其实这本书最好的读者,应当是万千在西南公路线上的旅客及居住西南各地服务,却对于当地山川名胜、风景人情十分隔膜的外来人。对他们,这是一本最好的参考书,作者的文笔相当优美,对于地方风景特征描写尤其特长,插图又不少,若与最近书店印行同类书籍比较时,实应当算是写得最好的一本小书。”

当然沈从文的评论也指出了这本书的两个遗憾之处:一是“尚有若干篇未曾收入”;二是“插图制版不能表现原画优美处”。李霖灿先生的哲嗣李在中先生晚年致力于中国早期文博事业的研究以及两岸文化交流事业,他重走父亲当年走过的路,整理父亲的书稿,经过反复考量,于是有了不久前出版的《黔滇道上》。本书将沈从文的评论作为代序冠于前,向鼓励他们写作画画、鼓励他们挖掘云贵高原这块富矿的沈先生致敬!随后是李在中《人是路走出来的》一文,认为《黔滇道上》一书旨在提倡走路的哲学。李在中在这篇文章以及后面的编者按和编后语中,把新版之新交待得很清楚,增加了这段时间的李霖灿日记、三篇散记,以及曾经单行过的《中甸十记》,附录了李霖灿的一篇遗稿《步行湘黔的惊险》,以及李裕《难忘的1938年》。这部分其实交待了《黔滇道上》之前因和步行考察湖南到贵州这一段。如果我们从后朝前读,就会得到西湖艺专(中央)从沅陵迁到贵阳,从贵阳到云南的线路情形。附录的另一篇《高原之歌》则是到达昆明后的事情,艺专成立了高原社,这个时候西南联大的一群文艺青年也组织了一个以沈从文为导师的高原社。在李霖灿的撮合下,这两个高原社结为秦晋之好,在沈从文家中开了一个盛会。《高原之歌》一文还浓墨重彩地说了艺专校长滕固对边疆艺术慧眼独具,颇想对南诏的宗教艺术有所探讨,提出“边疆艺术考察计划”,本来是邱玺负责图案,俞鹏负责音乐,李霖灿负责画画,后来邱、俞二位因故不能前往,所以李霖灿独自展开调研。其成果是写出了纳西族的两部字典和西南游记多篇。

记住大时代的一些人和故事

新版《黔滇道上》,完全弥补了沈先生指出的初版之不足。在文章搜集方面,几乎全面展开了这个“边疆艺术考察团”的考察报告;在配图上尽可能把李霖灿的一路写生放进来,设计考究、文气十足,还同时放进了事隔80年后李在中重走这条路所留下的一些纪念照片,这些照片和李霖灿的手绘并置,既让人慨叹大美于斯,又唏嘘物是人非。

更让人嘘唏的是:李在中2020年8月8日猝逝于加拿大,享年71岁,他最终念念来大陆最终没有成行,念念这本书的出版他也没有看到。

《黔滇道上》背后的故事非常丰富,李在中整理该作品,希望我们因此记住那个大时代的一些人和故事,包括从沅陵迁到贵阳“徒步宣传团”的七勇士:李霖灿、夏明、袁宏伟、许树勋、刘鲁也、杨德炜(“八仙过海,就缺少了一位何仙姑”),李霖灿为队长,李裕管财务(1938年12月3日-12月30日,滕固校长嘱咐沿途要留意文物古迹);从贵阳到昆明的三剑客李霖灿、李长白、夏明(1939年2月7日-3月3日)。这背后是沈从文、滕固、董作宾、李公朴等诸位先生的支持和鼓励。

回到《黔滇道上》文本的文字,有些地方着实催人泪下。例如开头“大火中由贵阳出发”:“贵阳最繁华的大十字一带全毁了,火在向四面延烧,四面八方的人都跑向新城的铜像台来,旷野场一堆堆的人,一堆堆的箱杠,每一堆就表示这是一个‘家’……草地上靠电杆边寂寞地躺着一个小娃娃,黄蜡般的肚皮上赫然是机枪子弹穿过的洞,是他母亲由轰炸中、火烧中、挤压中抢出来的,一直到这里才看出她抱了这么长久的,原来是一个死了的小娃娃,母亲虽然走了,小娃娃躺在这里。这,原来也是一个‘家’。”

但本书绝没有沉浸在悲伤之中,而是充满了“我们会再建设起来!”的豪情,这本书的格调非常高扬。那个时代的亲历者何兆武在《上学记》中说:“幸福的条件有两个,一个是你必须觉得个人前途是光明的、美好的,可是这又非常模糊,非常朦胧,并不一定是什么明确的目标。另一方面,整个社会的前景,也必须是一天比一天更加美好,如果社会整体在腐败下去,个人是不可能真正幸福的。这两个条件在我上学的时候恰好同时都有,当时正是战争年代,但正因为打仗,所以好像直觉地、模糊地,可是又非常肯定地认为,战争一定会胜利,胜利以后一定会是一个非常美好的世界,一定能过上非常美好的生活。那时候不只我一个人,我相信绝大多数青年都有这种模糊的感觉。人总是靠着希望生活的,这两个希望是最根本的,所以那时候虽然物质生活非常之苦,可是觉得非常的幸福。”所以李在中说,那是一个伟大的时代。

▲中甸的归化寺 李霖灿手绘

面对真实的问题,我们才能进步

李霖灿是学画画的,对色彩非常敏感,所以《黔滇道上》的描写色彩丰富,真是“状难写之景,如在目前;含不尽之意,在于言外”。他在《大理清碧溪》文中说:“世界上的事物可分两种,通常的都是理想或幻想比事实本身更美丽些,但也有一种是非看到实物不能激起你的幻想。”没有艰苦的实地考察,所谓“道法自然”就只能停留在口头上。

在《贵州的苗民》中,李霖灿还说:“苗夷本身就是一个最好的绘画对象,倒不是他们特异的服装,而是他们都有纯真的表情。在现在不得不戴面具生活的社会上,我们也实在分别不出真假,每天和我们周旋的人我们实在把握不住他的表情,学绘画的人追求的是真,但这很难在我们周围找到,反而在苗区,我们看到多少美丽的黑眼睛,一个个都发着真实的光,他们的心情我们看得很清楚,高兴就天真地笑,看人也是正着眼睛认真地看,就是害羞也是纯真的害羞,和现在我们周围假的躲藏的眼睛一闭,我们觉得他们更亲切,使我们想到为什么高更要到野人的海岛上去绘画那时的心情。”更有意思的是:《黔滇道上》的考察范围非常广泛,不仅涉及民族、风俗、文物、衣饰、工艺美术,还包括苗夷关系问题、鸦片问题、关系国防的兵役问题等。

李霖灿在1939年2月21日的考察日记中说:“现在西伯利亚是俄罗斯的乳房,我们也要把西南开发成我们最大的仓库。请大家一起来动手开发!”李霖灿也就是在这个时候确定了自己一生的志业:纳西学的研究以及中国文博事业。

我们可以说,这次国难南迁,让中国青年能真实地对待自己,对待我们的处境,真实地掂量我们的所有。面对真实的问题,我们才能进步。“国破山河在”,那考验着每一个良知者的智慧。大批有志之士参与了对西南边疆的调查,促进了西南高原文化与中原文化的新化和,这种化和大大促成了中国艺术、民族学、社会学等方面的新视野和新发展。那个大时代中有无数的榜样,值得我们学习。

作者:蒙 木

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。