【导读】有人说,每个人的记忆里都有一部让自己感动的电影。电影记忆是私家的,是银幕故事和成长心路的共振。而对于著名文学史家刘大白的女儿刘缘子而言,她的电影记忆却成为跨度90年的注脚,见证了 电影审美和观众生活的变迁。

▲《乱世佳人》(1939年)剧照。该片在1940年获得了奥斯卡八项大奖。当时被引进中国的影片包括《蝴蝶梦》《青山翠谷》《魂断蓝桥》等经典作品

自中国在1905年拍了第一部电影《定军山》起,至今已过了110多个年头了。回想我自幼年开始看电影的历史,也有90年了。

首次接触电影是在上世纪20年代末,当时我正在杭州住校读高小。那时全杭城只有一家电影院,叫做“城站电影院”,因位于“城站火车站”旁而得名。

影院离我上的横河桥小学不远,星期六下午没有课,常约几个同学步行去看电影。电影院是一间木结构的大厅,厅中间是一排排带靠背的长条椅子,厅四周的大柱子下有栏杆,将中间与两侧的座位隔开。中间的座位即为包厢,票价以前、中、后分别为两至四角。边厢的位子由于太偏,银幕上出现的人影看上去是狭长的,且不少座位被大柱子挡住视线,票价更低廉,只要一角钱。

我们小学生的票钱是从家里给的每周一元的零用钱中省下来的,周末不回家,偷着去看电影,只能买一角钱的边厢票。影院在放映前要查一次票,到了中场休息后,我们便偷偷翻越栏杆,坐到包厢的空位上去。

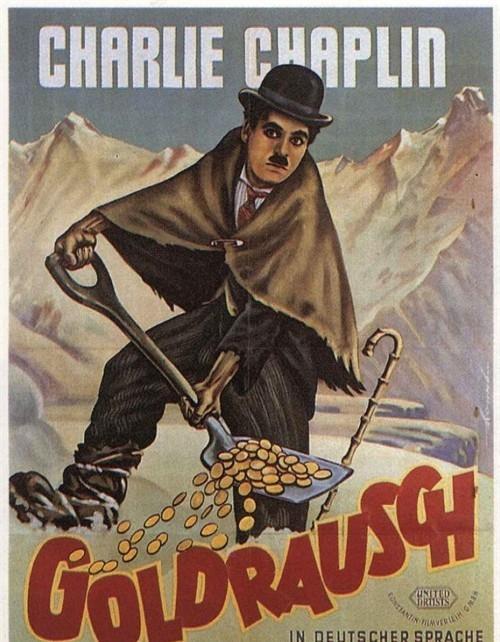

当时看的电影如今只记得一瘦一胖的韩兰根与殷秀岑模仿美国的劳莱和哈代演出的滑稽片,还有喜剧大师卓别林自编自导自演的《淘金记》等。

1929年在杭州召开第一届西湖博览会,记忆很深的是家父刘大白负责筹办博览会的教育馆,当时他的肺病已经十分严重了,为此项重任可说是真正的呕心沥血。为办博览会,在靠近里西湖处盖了一座礼堂,称为西湖大礼堂。博览会闭幕后,每逢周末,便在那里放映电影。

此时中国的电影已有较大的发展,常能看到当时已走红的女明星如阮玲玉、胡蝶、陈燕燕以及金焰、赵丹等男明星的电影。一些好莱坞的电影亦逐渐进入中国市场,但大多是劳莱和哈代合演的滑稽片,记得还有一位叫巴斯特·基顿的滑稽影星。这些影片大多是往人脸上掷奶油蛋糕逗笑取乐的片子,品位不高,而且都是无声电影。

我对有生以来看过的第一部有声电影至今记忆犹新。那是1930年的一个周末。我当时就读的杭州女中的童子军团部,买了几辆旧自行车供我们练习,同学们只要花十枚铜板即可租用一个小时。一个星期六下午,我请了一位较年长的同学扶着我在操场上学骑自行车。开头骑得不错,骑到半路一回头,发现同学已撒手,惊恐之下,一头撞到了体育教师领操的讲台上,自行车的横梁一断为二,前后轮分了家。

正在发愁如何向家里要钱来赔偿自行车,校门房来通知说我家的包车夫来接我(当时杭州还没有私家汽车,较富裕的人家往往自备一辆人力车——杭州话称黄包车,并雇用一个车夫,同时兼管家中杂务),说父亲有要事叫我赶紧回家。

记得一路上心里忐忑不安地准备回家挨骂,到家却转惊为喜,原来是父亲买好了中国自制的第一部有声电影——胡蝶主演的《歌女红牡丹》的电影票,带我们全家去观赏。以后,如《啼笑姻缘》和《火烧红莲寺》等连续片也陆续上演。最受欢迎的则是金焰、王人美等主演的《渔光曲》和《大路歌》等。那一首悲切的《渔光曲》,顿时唱遍了全中国。

▲电影《渔光曲》

1936至1937年间,我在上海念高中。这时在上海的几家大影院,如“大光明”“大上海”和“国泰”等,上演的大多是好莱坞的最新出品,例如小影星秀莱·邓波儿、小歌星宝贝·布林和狄爱娜·窦萍的片子。

那时的票价是楼上包厢一元,楼下池座六角。不过这样的票价,我们穷学生也看不起。要等到这些大影院首轮演完,到北四川路的小影院放映时,我们才花两角钱去看。记得在横浜桥附近,有好几家小影院,都不分场次,连续放映,只要买好票,中场亦可进去。这样往往是先看影片的下半部,接着再看上半部。遇到特别吸引人的故事片,还可以坐着不走,再看一遍。然后才出来到附近的俄国餐馆,花五角钱饱餐一顿“罗宋大菜”。

“七七卢沟桥事变”后,清华、北大和南开三所大学先搬到长沙成立临时大学,后来又迁至云南昆明成立“西南联合大学”。我经长途跋涉,投考了西南联大。那时全昆明市仅有两家电影院,均已破旧,但也上演一些好莱坞电影。

由于大多数的观众不懂英语,其中一家大众电影院便请了一位翻译作现场直译。在影院侧面的半楼上,有一个半圆形突出的平台,上面放一张茶几和一把椅子。待电影开始放映时,便能看到一个身着长衫的人,端着一杯茶在平台上坐下,开始将电影中的对话,译成云南话。这对我们这些英语系的学生其实是很大的干扰,因为这样反而使我们听不清原文了。

更可笑的是,反正没有人会评定他译得准确与否,这位翻译常常随心所欲地发挥。例如银幕上出现两个年轻人正在谈恋爱的场面,他会翻译道:“玛丽亚,我爱你!”接着解释说,“瞧,他俩接了一个吻!”然后,他还会用云南话再添一句:“好得很,再来一个!”引得全场哄堂大笑。

听说这位翻译还是个留美学生。当年云南省与外界的唯一交通是由越南河口通往昆明的滇越铁路,而越南当时是法国的殖民地,因而受法国的影响较大,学生大多去越南、法国留学。少数赴美留学的学生回昆明后不易找到工作,只得暂时去影院充当翻译,混口饭吃。后来,昆明盖了一座新式的“南屏电影院”,也不再有现场直译了。

抗日战争胜利后,京、津、沪等大城市的影院放映许多中国电影,例如白杨、陶金主演的《一江春水向东流》、石挥和李梦华主演的《假凤虚凰》等都极为上座,此外,赵丹、周璇、白光等主演的片子也红极一时。那时也进口了许多后来成为经典的美国艺术片,如《乱世佳人》《魂断蓝桥》《鸳梦重温》等,不仅演技高超,情节也动人。

我居住的城市,有一个英国侨民办的“马场俱乐部”,那里有多部美国电影的拷贝,因而每星期六晚间仍放映一次电影。虽然放映的都是一些重复的老片子,我仍是每场必到,百看不厌。至今犹记得,在那里看过的最后一部电影是由阿加莎·克丽斯蒂的侦探小说改编的《最后一个》(And Then There Were None)。

▲电影《斯大林格勒保卫战》

上世纪50年代,我和几位老朋友骑着自行车跑遍了各个影院争看苏联电影,如《斯大林格勒保卫战》《乡村女教师》《静静的顿河》等。那时人们看电影,一般都由工作单位的工会用会费为员工买好电影票。离市中心较远的单位,则由工会去租一部电影拷贝,到了周末在空场上为职工及家属免费放映电影。于是在晚饭后,就陆陆续续有职工携老带小全家出动,各自提着小板凳来到广场上,在临时架设的银幕前,占据一个较好的位置,等待夜幕降临后的放映。因事来晚的人们,只得坐到布幕的背后去看,虽然演员的动作是反方向的,看起来有些别扭,但大家照样看得津津有味。

为了照顾大部分中国观众不懂外语,特地在上海设立了一家电影译制厂。有一批水平很高的懂各种外语的工作人员,将各国的外语片翻译成中文,再由专业的配音演员用普通话配音。我自己是做翻译工作的,深知电影台词的翻译有相当的难度,不仅对话的长短要与原文正好相等,语气和感情与原意相符,还要对好口型。这比我们在昆明看电影时由那位译员在旁胡乱翻译一通强多了。一些国外回来的朋友看过译制片说,明明是外国人,却满嘴说的全是中国话,觉得很奇特。不过我们在国内却早已习以为常了。

随着中国的改革开放,电视机进入千家万户。大部分家庭都在晚饭后聚集在电视机前看电视剧或电影。记得有一次从国外回来,各大影院正好在上映巩俐主演的《秋菊打官司》,心想机会难得,便去了附近的一家电影院。这时看一场电影的票价为2元人民币。

旅居美国后,难得光顾一次电影院。可能是现代的美国电影,不对我这个中国老人的胃口,我宁愿在电视机前重复看有线电视台播放的那些由上世纪四五十年代的老演员如贝蒂·黛维斯、英格莉·褒曼、克劳黛·柯尔柏出演的老片子。

我个人将近一个世纪的观影经历虽仅是沧海一粟,也可为电影在中国的发展史作个注脚吧。

作者:刘缘子

编辑制作:卫中

*文汇独家稿件,转载请注明出处。