这段时间,许多来自疫区前线的医生、居民写下的日记篇章在网络信息流中被点亮,无数人看见并铭记。阅读者心生的悲悯或是感动,不仅来自于死亡和疾病本身,也有危机感突然被拉近到眼前,生命本能做出的一系列应激反应。

那些担心传染给家人而主动在外隔离的疑似患病者,那些隔着大门给年迈父母送饭的儿女,那些平时感慨珍惜时间而此刻难言一语的人,以及那些超长负荷工作看着每天发生着告别的医生护士们......

疫情之中,也有许多人性的温暖在催生,许多小区真正形成了一个紧密互助的社群,从陌生走向熟悉,还有亲情、友情,减少了见面机会却变得更为靠近。理解之爱与悲悯,会迟到,但不会缺席。

到最后,我们终于明白,所谓“岁月静好”,是何其难得,背后是家人的默默守护,是像医生护士这类群体的专业支持,是整个社会各行各业的各司其职、恪尽职守。而此前,我们却误解为那是一种退让、一种妥协。

大约,这是我们面对疾病和死亡无数课程中的一课。

带给人们勇气与慰藉的,有来自前方的故事,也有来自文学的记录。像上海文艺出版社为读者推荐了《重症监护室》一书,这是作家周芳在长达一年的时间里,深入湖北省孝感市中心医院做义工,然后写出的非虚构文学作品,书中,作家直面了痛苦与死亡、纠结与虚无、无奈与尽力,并因此懂得更加珍惜人生的一份真切记录。全书聚焦于这样的感动:“为了‘活着’,有多少人在默默付出。”

今天,我们还想推荐给读者一本书,来自日本作家井上靖的《我的母亲手记》。

井上靖的母亲在八十岁左右时得了阿尔兹海默症。井上靖冷静地记述了母亲衰老的全过程,也如实写下自己和兄弟姐妹陪伴失忆母亲的心态,有爱也有无奈,最终抵达了活着与生命的真相的命题。自称“与家缘浅的孩子”的井上靖,直到母亲因衰老失忆才试图去了解母亲,因为母亲一生中从不曾有意识地回忆过往。但她失忆后,“她的所有回忆,无一不是自然涌现”。

井上靖和母亲

许多读者在这本书中看到了自己的故事。面对逐渐年迈的父母,“并非不在乎,却爱得漫不经心”,很少放下一切,虚心对坐,对来自父母的反复唠叨,有时想斥责压制。

当井上靖目睹父亲逝去,母亲逐渐显现阿尔兹海默症后,开始了自我反省和忏悔,他凝视母亲,而无法联通母亲,看到了世间莫大遗憾。不断失忆中的母亲,甚至很少能记住父亲,宛如回到豆蔻年华,只深深记得当时爱慕过的少年,每每与孙辈忆起,总像从未描述过一般,用重复的话语,将对对方的欣赏和爱慕之情表露无疑。

在作为儿子的我看来,与衰老将母亲置于其生命的其他时期相比,让她留在幼年时代实在是我求之不得的事。随心所欲的幼年时代或许是母亲一生中最幸福的时期,如果她能够一直在这一时期的生活感觉中待着,内心应该就不会充满阴湿暗影。

这个书中的细节,让人想起去年一个节目《奇遇人生》中,演员周迅探访一家日本民宿,女主人打理着一切,而男主人因为患上阿尔兹海默症住进了养老院。周迅问了一个问题:

女主人沉吟片刻,回答说:

生命的浓度,大约就是这样,没有人可以代替自己活着,直接体验,面对危机,相信身后还有许多人在支撑着自己前行。

父亲殁后,我们立即要面对的问题是,母亲今后生活的安排。父亲过世之后,母亲独居故乡的老家。我们兄妹四个,大妹住在三岛,我、弟弟、小妹则居住在东京市区的不同地方。母亲完全没有意愿离开随父亲退隐后一住三十多年的老地方,但从儿女的角度来看,任由耄耊之年的母亲独居也不是办法。母亲的身体非常好,虽生得矮小,腰杆却挺直,稍一活动便脸泛红光,一点儿也不像个高龄老太太。眼睛方面,她不用戴眼镜就可以读报纸;臼齿虽然缺了一两颗,假牙却是一颗也没装过。身体固然很健康,可是从父亲去世前两三年开始,她的记忆力衰退得很厉害,同样一件事会一再重复说个不停。父亲似乎对于丢下母亲一个人显得非常不放心,直到他咽下最后一口气之前,只要有人来探望他,他都不忘拜托人家好好照顾母亲。我对父亲如此放心不下母亲感到有些不解,等母亲独居以后,我才明白父亲为何会那么担心。不和母亲住在一起不知道,只要和她同住个几天,我们就会发现母亲的头脑受老化侵蚀的严重程度超乎想象。待在她身边听她讲话讲五分钟或十分钟,你大概不会发现什么异常状况,但只要对坐个一小时左右,你就会发觉她说的尽是同样的内容。

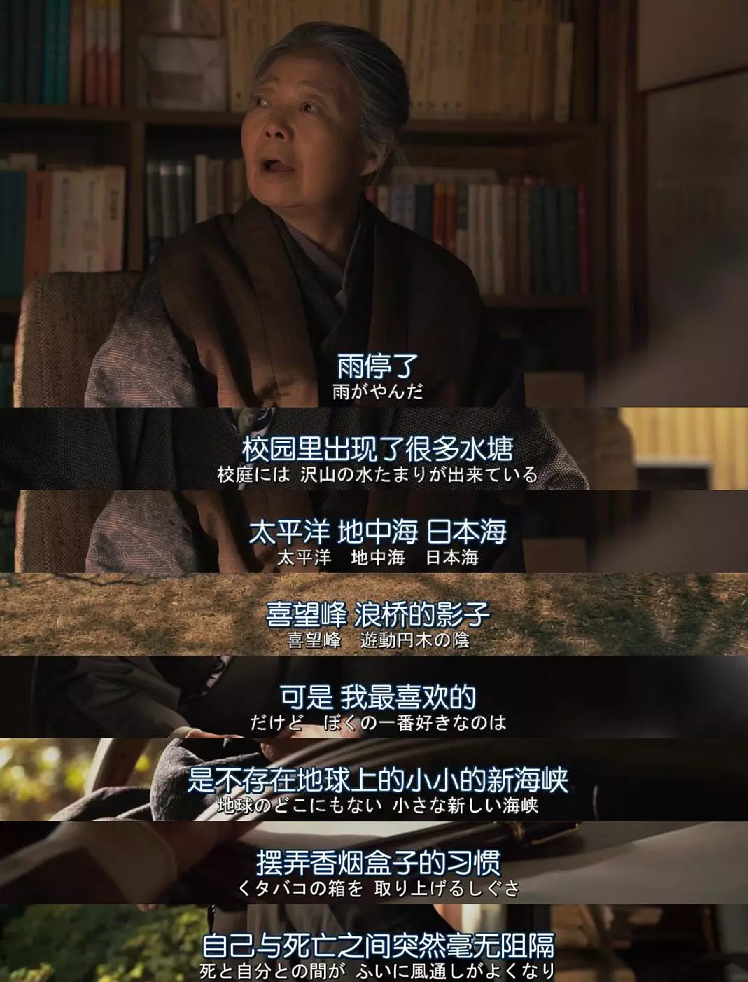

同名改编电影剧照

导演: 原田真人主演: 役所广司 / 树木希林 / 宫崎葵 / ......

无论是她自己说的话,或是别人的响应,她似乎瞬间忘个精光,才没过多久,她又开始重复刚才的内容。她的遣词用字本身并没有什么奇怪的地方,所涉及的话题,对迥异于父亲、自年轻时就善于交际的她来说,也很正常。当她与人寒暄,问及别人的近况时,她所使用的表达方式总是具有一种母性的温柔特质。因此如果你只听这么一次,绝对不会相信她的头脑由于老化已经部分锈蚀。直到经历她以同样的表情一再重复同样的话,你才不得不接受那是异常。

一直到父亲逝世周年忌之前,母亲都是和犹如孙辈的年轻女佣一起住在老家。等周年忌结束以后,经过我们的一番劝说,她才百般不情愿地移居东京,入住小女儿、也就是我最小的妹妹桑子家。由于某些缘故从夫家搬出来,开了一家美容院养活自己的桑子,同意把母亲接来同住。东京还有我和弟弟两家,但与其让媳妇照顾,母亲宁愿选择女儿。住进女儿家,是母亲同意移居东京的条件。住到东京以后,母亲同样一句话说了又说的现象更加频繁了。每次桑子来我家,总是提到对这种事的无奈。实际上,母亲就像唱片坏掉了跳针一样,每天从早到晚反反复复说着同样的事情,停都停不下来。

为了让妹妹可以休息一下喘口气,我偶尔前去迎请母亲到我家来住。可是才住了一晚,第二天清晨她就闹着要回去。就算我们半强迫地将她留住,她在我家住的时间也不会超过三天。我也好,家里的人也好,都注意到母亲的健忘症以及同一件事说了又说的症状,而且每一次都比上次来时严重许多。

“奶奶的脑子到底是坏掉了。”正在大学就读的长男说过这样的话。实际观察母亲的状况,她的脑子确实像一台坏掉的机器。不是生病,而是部分故障。因为不是全坏,坏掉的只是一部分,其他部分尚称完好,正因为如此,应对起来反而更加棘手。好的、坏的穿插夹杂,你分不清哪些是正常的,哪些是坏掉的。很多事情她见过即忘,而有些事情她却记得牢牢的。

母亲住在我家的时候,一天中她会出现在我的书房几次。当走廊里传来那独特的拖鞋声,我立刻知道母亲来了。她会很见外地说“不好意思,打搅一下喔”,然后走进我的书房。她虽然已经想好要对我说的话,但每次总是先从讲过不知多少次的诸如故乡那边什么人家的女儿要结婚了,不能不包个贺礼;谁谁谁说了什么事,希望你也知道一下,等等此类的话题开场。对我们来说这些都是一些琐细不要紧的事,母亲却念念不忘,一再提起,显然对她来说这些事情非常重要。

等到出现在书房的次数一多,母亲就会开始相信她本来就是为了这些事情来找我的,但她的表情看起来有点心虚,语气也有些踌躇:“是这样啦……”这时我会抢先说出她想说的话,她便会露出“果然已经说过了”的害羞如小女孩般的表情。为了掩饰难堪,她转身离开房间前往走廊,然后好像突然想起什么事情似的穿上木屐,走到庭院里。不久我就会听到她在庭院里和别人聊天发出的爽朗笑声。过了一两个小时,她又会为了对我说同样的话而出现在我的书房里。

母亲不断重复同样的说话内容,想必特别在乎这件事,如果能够消除使她放不下的根本原因,一定可以让她不再绕着这个话题转。我和其他家人都这么认为,有一段时间也朝此方向努力。如果母亲担心的是送礼的问题,妻子美津就会把礼物拿给母亲看,然后当着她的面包好,再拜托帮忙做家事的太太拿去邮寄。可是这样做并没有让母亲放下挂心的事。美津包礼物的时候,她会在一旁紧紧盯着,嘴里说着“谁知道这样到底有没有真的寄出去”之类让人感到不舒服的话。这种时候的母亲实在让人又爱又恨,不过你可以从中看出她的行为里哪些是自然的,哪些又是刻意造作的。她就像下了狠心似的把那件事拿出来说了又说,停也停不下来。看到这样的情景,谁都会觉得她只是故意唱反调而已。尽管母亲是在唱反调,却没有什么恶意。过了一两个小时,她就会把美津当面包装礼物或是其他种种事情忘个一干二净。

不过,在母亲的大脑中,坏掉的唱片并不是一直重复同样的内容。一个在她脑中占据了好一阵子,让她不断提起的名字,会毫无征兆地消失无踪,被新的占据者所取代。对母亲情况最为熟悉的小妹桑子,对于母亲脑中的那个人为什么会突然消失,好像也是毫无头绪。母亲到昨天为止曾一次次提到的事,会从今天起突然不再成为话题。话题一旦被她抛到脑后,即使我们试着提醒她,也是徒劳。母亲就好像变成另外一个人似的毫无反应。新的占据者为什么会进入她的脑中也是一个谜。母亲不断重复的内容范围非常广泛,有的是她希望我们替她做的事,有的只是单纯转述她从别人那里听来的话,或者是回忆遥远的过去发生在自己身上的种种事情。至于那些内容为什么会像唱片跳针般频繁刺激母亲的意识,原因依然不明。

当我开始留意到母亲嘴里不断出现明治二十六、二十七年前后以十七岁之龄早逝的亲戚俊马的名字时,是去年夏天。那天晚上,我在筑地的料亭招待客人,回到家中已经过了十一点。我在起居室的沙发上刚坐下,就听到隔壁传来间杂着孩子声音的母亲的讲话声。我对妻子美津说:“好像是奶奶来啦?”我们家的人,包括我,还有我的弟弟妹妹,都称呼母亲为奶奶。“是啊,不知道是什么风把她给吹来了。”美津笑着说。傍晚时分桑子来电,说母亲难得主动提起想来我们家。虽然知道她会一如以往地在第二天早上闹着要回来,可是她话一说出口就没得商量,所以桑子赶紧开车送她过来,换我们照顾她一下。

“我们当然知道奶奶非常喜欢俊马先生,可老是俊马先生长、俊马先生短地说个不停,实在太丢人了。都已经八十岁的人啦。”正在读高三的小儿子把“都已经八十岁的人啦”的“啦”说得特别用力。

“我说过喜欢吗?”是母亲的声音。

“哎呀,奶奶耍赖!奶奶不是很喜欢俊马爷爷吗?咦,难道是讨厌?老实说,一点儿都不讨厌吧?”

“什么俊马爷爷,叫他爷爷听起来好怪,他不过像你这样大。”

“如果还活着,大概快九十岁了吧?”

“是吗,应该还不到吧。”

“不是说和奶奶相差七八岁吗?”

“那是说如果他还活着的话,但是他早就死了,所以不能这么说。年纪倒是跟你现在差不多。不过,虽然年纪差不多,可是他比你们温柔体贴多了,头脑也比你们好得多。”孩子们爆出“哗”的一阵笑闹,压过了母亲说话的声音。不知是谁,笑得头往后一仰撞到了纸拉门。说话的是二儿子,但同时也听得到读大学的大儿子和读中学的小女儿的笑声。在孩子们的笑闹中,好像为了配合他们的高昂气氛似的,母亲也发出夸张的笑声。真是热闹到不行。

“这些家伙这样逗奶奶不好吧。”听我这么说,美津答道:“奶奶才过分呢。每次来我们家,总是抓着孩子们俊马先生这样、俊马先生那样地说个不停。”“都说些什么呢?”“说俊马先生个性温柔啦,是个十七岁就考上‘一高’的高才生,如果还活着的话,一定会成为不得了的大学者什么的。你看,说这些不是让孩子们更想逗弄她吗?还夸说俊马有一个弟弟武则也很优秀,但没有俊马那么厉害就是啦。前不久爸爸忌辰那天,我们不是请奶奶过来共进晚餐吗?那时她也是三句不离俊马先生。我就说,不要这样一直提俊马先生了,爸爸的事情多少也应该讲一下,否则对他老人家就太过意不去了。”

编辑:张滢莹

责任编辑:陆梅