何大草 / 文

(刊于2013年1月3日《文学报》)

每天下午五点,我会关了电脑,在狮子山的校园走一走,也顺便去弘文书局翻翻书。弘文书局主售文化艺术类书籍,在成都鼎鼎大名,类似南京的先锋书店,似乎开店时间还更长。二十年前,一位女诗人在仁厚街开了家卡夫卡书店,是为滥觞。后因位置偏僻,生意清淡,她索性就闲云野鹤去了。但她启动了一扇阅读的大门,随后,弘文就在市中心挂牌,早晚顾客盈门。那是个人人喜欢读书的年头,谁买了好书,口口相传,跟着就有人去买,两天读完,还要再谈上三天才尽兴。书店红火,成都接着就开了好几家这样的民营书店。到了网络销售一出,不啻秋风扫落叶,书店一家家歇业。弘文也不例外,中心店、川大店也关了门,只剩下狮子山这家小分店还撑着,傍晚时分,大学生、高中生进进出出,既有几分落寞,又传递出许多暖意。

弘文书局创办于1994年,由流沙河、吉铁肩、吴秀英、曾伯炎、于衍露等文化界名流组建,在众多独立书店中独树一帜。

老板是位颇有书卷气的中年女性,学生们有叫她阿姨的、有叫她姐的,她都满口答应。店面狭窄,翻书的人只能在书架前站站,没处可坐。但即便是站着,大家也还在交流,为某本书叫好,或对某本普遍叫好的书说上两句尖酸话,随后是一片笑声。还有一个持久的话题,聊聊自己从前逛书店买书的记忆。由于他们大多年纪轻轻,这种记忆就显得更奢侈和珍贵。在这种面对面交换阅读记忆的愉悦中,我看到了实体书店卷土重来、收复失地的可能性。

马尔克斯是书写记忆的大师。这一年,我重读了他正式授权的中译本《百年孤独》,但没有读完。《百年孤独》中有一句著名的话,新版译为:“万物皆有灵,只需唤起它们的灵性。”旧版则译为:“任何东西都有生命,一切在于如何唤起它们的灵性。”新版更精练了,却也更干巴了。这种感觉,在阅读中时时可感。为什么人们总是怀旧,因为旧中蕴含着今天日益稀薄的诗性与绵长的意味。也是在这一年,我从网上获知马尔克斯患上了失忆症。也就是说,这位把记忆书写殆尽的85岁老人,将像初生婴儿一样脑子空空地在世上度过最后时光……这让我联想到海子描述的大地被收割之后的荒凉。

马尔克斯于1982年获得诺贝尔文学奖之后,似乎就为诺奖树立了一个绝高的标准,以致此后的获奖者屡屡让人失望。不过,倘把标准略降点,我对这几位获奖作家的作品还是心存敬佩的:库切的《耻》、奈保尔的印度游记、帕慕克的《雪》。这一年,我不时重读这些书。书中充满了政治,但让我最放不下的,却是人如何去面对他的命运。它们也给热衷于政治文学的人上了一堂课:它们也可以写得或骨感动人、或雄辩滔滔、或优雅忧伤。《特朗斯特罗姆诗歌全集》,我放在枕边,常在静夜读一读。他产量奇少,五十年只发表了200首诗,而这200首诗中,我最喜欢的是他的短诗。我以为,他更长于短,而略短于长,短诗,可能也正合乎他对诗的特点的表述:“凝练。言简则意繁。”尤其是他的短中之短的俳句,让我十分着迷。一种艺术形式向异域的移植,总让很多人心存悲观、怀疑,哀叹原汁原味这丧失了一点、那又误解了一点。这可能是对的,但只是对平庸者而言。到了天才手上,在丧失和误解的同时,也在增添着新的韵味,甚至催生出新的奇葩。譬如日本的浮世绘,传入欧洲,就对西方绘画产生了奇妙的影响,这才有了传之不朽的印象派。梵·高甚至在给弟弟提奥的信中这样说:“我的一切作品都是以日本艺术为根据的。”特朗斯特罗姆的俳句,也具有这样奇妙的意趣。“鸟状的人群。/苹果花纷纷绽开。/这巨大的谜。”他的这首俳句,让我重新回味到了初读《春江花月夜》时的万分惊讶。它本无标题,如果允许我安一个,那就叫:春梦。

2011年,特朗斯特罗姆获诺贝尔文学奖

遗忘与重现,是这巨大之谜的一部分。我在弘文闲翻书时,出于应该买一本书的理由,买了《马雁诗集》,随后就坐在一棵香樟树下读完了半本。合上书,倍感怅然。马雁是成都的奇女子,只活了31年,2010年在上海意外病逝。我一直生活在成都,但直到她死,也从未听说过她。成都是诗歌江湖的大码头,写诗的才子佳人络绎不绝,但马雁似乎也没在其中留下过身影。她的诗以朴素、优雅的语言,表达着对这个世界尖锐的触觉。读了短诗《十二街》之后,我专门挑了个炎热的午后,步行穿过十二街,走入静如梦中的四川音乐学院。“女贞树的白花/腻甜的午睡/她在自行车后座上/攀,空气里起伏的香味……”我想起了许多年前,我用自行车载着儿子,去音乐学院学习视唱练耳的遥远的下午。

后来,我又买了《马雁散文集》。她在写于17岁时的《我的故事》中,开笔就是:“我是个没有故事的人。这当然是假话。我把故事写下来,但又不希望让人一下子明白。因为不愿让人太了解我的愿望——我的愿望就是我的目的。我是个很特别的人,我听别人这么说过。据说我也很聪明,就算别人不说,我还是这么认为。也有人说我长得不怎么样,这个我自然不接受——因为我是个女生。”泼辣、俏丽,很像个成都的女孩子,但又很不像:很有女孩子气,但绝无小女子气。据她在另一篇散文中说,因为家里没文化,只有几本地理杂志和《鲁迅文集》,所以自识字起就读鲁迅,十岁时就爱上了《野草》。在盛产才女的南方湿漉漉古城里,马雁真是一个异数。作为一个诗人、作家,她几乎无名。寂寞和焦虑中写下的那些诗文,有对自己、对人生、对艺术的探寻,却唯独没有顾影自怜。仅就这一点来说,就见出了一个大。然而她还是寂寞地死了。死了才被人重新发现。马雁身后出版的《马雁诗集》《马雁散文集》都卖得不错,豆瓣上的打分也很高,这可以让死者欣慰,却也让活着的人看见这世界的荒谬和势利。

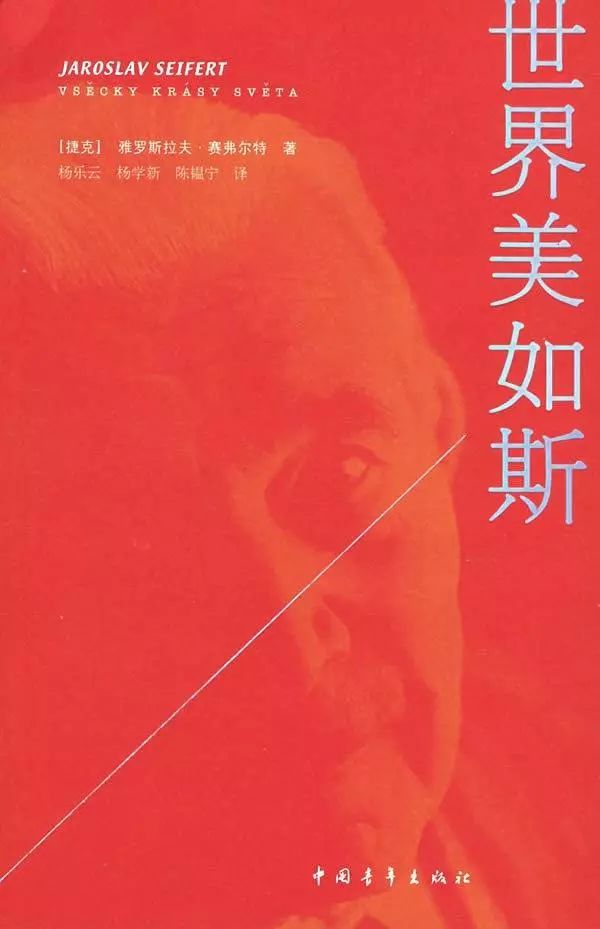

这一年,我还买到了雅罗斯拉夫·赛弗尔特的回忆录《世界美如斯》。没读完。美,不是我理解的世界的真相。说世界多黑暗,也非我所愿。新的一年,我要用阅读和写作,给世界增添一点光。我的书柜里放着好些儿童文学书,我会仔细研读和学习,并试着写出一篇习作。

作者:何大草

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。