波拉尼奥

“我将死在暴雨的巴黎”是秘鲁诗人巴列霍在诗中的句子,而在1938年,他的死印证了这句预言般的诗句。巴列霍之死在《佩恩先生》中被作家波拉尼奥重构,读者得以透过佩恩先生的的感官投入一个“无法摆脱的噩梦”,触碰“无从破解的谜团”。

小说采用第一人称视角,具有身临其境的效果。故事发生在法国巴黎,小说中的“我”叫做皮埃尔·佩恩,是一位催眠师,某一天被他所爱慕的雷诺夫人请去治疗一位朋友的丈夫巴列霍的怪病。但是从那以后,“我”总觉得自己被行为诡秘的西班牙人跟踪了,出现了一系列幻觉般的反应。“我”并不认为自己在治疗巴列霍的过程中起着重要作用,西班牙人却出面用金钱贿赂“我”,阻挠“我”给巴列霍治病。当“我”从蒙昧中嗅到某种阴谋的味道,决心去医院探望巴列霍,却被医院的护士拦下了。

更可怕的是,“我”与雷诺夫人突然失联了,偷偷潜入医院却陷入了“迷宫”。等到“我”再一次偶遇雷诺夫人,发现她已经结婚,而巴列霍已经死了。这个事实带给雷诺夫人的是不痛不痒的悲伤,给“我”带来的却是“间接杀人”般的沉重感。死者的身份也在最后被揭晓,原来巴列霍是一位不甚有名的秘鲁诗人。

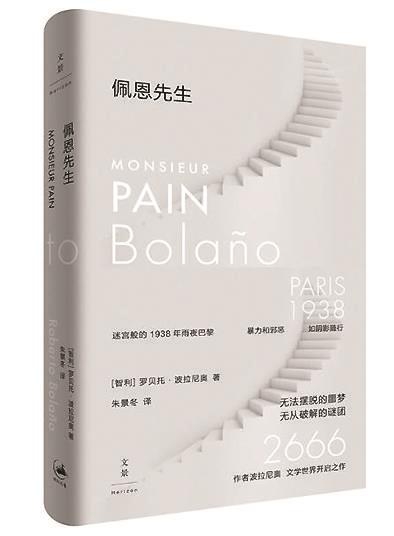

《佩恩先生》

[智利]罗贝托·波拉尼奥/著,朱景冬/译

上海人民出版社2019年5月版

波拉尼奥:关于《佩恩先生》

多年前,1981年或1982年,我写了《佩恩先生》。它的命运不同平常,且有点冒险。它以《大象之路》为题获得西班牙托莱多市政府授予的费利克斯·乌鲁瓦延中篇小说奖。在此前不久,它以另一个名字在另一次省级比赛中获得提名。前者获得30万比塞塔。后者,我想我记得,获得大约12万比塞塔。我的书在托莱多出版,并让我担任下一次比赛的评委。在另一个省首府,我被人们忘得比我后来忘记他们还快。我一直不知道那本书是否出版了。这些情况,我在《地球上最后的夜晚》中的一篇小说里都讲述了。时间,是十足的幽默家,后来它让我得到一些重要奖项。但是任何一项奖也不如我在西班牙各地获得的奖重要,那是一头红皮毛水牛为生存而必须外出捕食而获的奖。我作为一个作家,从来也不像那时感到那么骄傲和不幸。

关于《佩恩先生》,我可以再说一点。我讲述的一切,都是在现实中发生的:巴列霍的呃逆,轧死居里的那辆马车,居里和催眠术的某些方面有密切关系的最后一项工作或最后的某项工作,没有好好为巴列霍看病的那些医生。佩恩本人是真实存在的。若尔热特在她那充满激情、痛苦、无助的回忆录的某一页上提到了他。

这本书塑造的“佩恩先生”是一个非典型的形象,通过各种大大小小的事件可以感受到他是一个敏感且带有先锋性质的人。由于《佩恩先生》的叙述时间是非线性的,读者只能尽可能地用记忆拼接出人物的部分经历:佩恩先生的肺在凡尔登战役中被烧坏,凭借着意志力从九死一生的境地中挣扎着活了下来。为了向社会表示拒绝与抗争,他放弃了作为有用青年的人生而去研究神秘学,成为催眠术的实践者。若用一个词概括他的前半生,大概是“失意”,而后半生则是“莫名”。他认为疾病是被无情诱发的神经失调,对孤独有种高度的敏感,能从低沉嘶哑的乐声中听到焦灼和寂寞,那种孤独、特立独行和作者本人颇有几分相似。

《佩恩先生》是真实和虚构交织的产物,既让读者产生如坠迷雾的虚幻感,又引导读者对历史与文本进行更深层次的探寻与比较,发现某些“真实”的存在。在读《佩恩先生》时会产生强烈的不确定性,因为各种猜测和臆想穿插在文本话语中,再加上某些暗示和预测,充斥着荒诞的味道。读者能够体验到一种独特的“迷雾质感”,跟踪佩恩先生的人是“影子”般的,人物之间的对话是支离破碎、缺乏逻辑的,甚至直面跟踪者时,其特征都是模糊的:皮肤黝黑、骨瘦如柴、喜欢娱乐,你可以对应出无数个人。《佩恩先生》的语言也是富有特色的,显露出“感觉化”的色彩,情绪渗透在字里行间,主观情感铺天盖地地朝读者涌来。

语言形式带来不确定感,而故事底本则是真实的,书写的是真实世界中拉美现代诗歌的领军人物巴列霍的生命终章故事。一些事实比如巴列霍的病、居里与催眠术的关系等等是真实存在的。小说中频频出现人们对西班牙内战的讨论,普勒默尔有着法西斯主义者的倾向,都是真实的“二战”情境。作者波拉尼奥以艺术的虚构还原了他想象中的世界,完成了从“解构”到“重构”的过程。正如他所说:“我讲述的一切,都是在现实中发生的。”而历史上真相的模样被抹去尘埃后将呈现出什么模样?是否和小说有相似点?这些还是等待读者开掘的留白。

《佩恩先生》作为波拉尼奥的早期创作作品,已经显露出强烈的后现代色彩。也正是因为《佩恩先生》具有雾一样的模糊性,才让它具有多元的解读空间和别样的气质。迷雾中的真相具有不可解的特性,但是它永远等待着人们去介入、去解读,就像这本书也期待着能真正读懂它的读者一样。

故事中提到的秘鲁诗人巴列霍

作品节选

4月7日至8日那个夜晚也许称得上我一生中最不幸的夜晚之一。我不知道我是几点躺在床上的,也不知是在什么状态下爬楼梯到达房间的。我睡着了,如果那种颤抖可以称为梦的话。

我梦见睡在一座迷宫里,迷宫屋顶很低,又白又灰,建筑式样类似阿拉戈医院的那些圆形楼道,它们有时比较宽敞,没有尽头,有时比较狭小,像弯曲狭窄的门廊。在迷宫中,惊吓和呻吟把我弄醒,又伴随我重新入睡。我在那里做什么?是我自愿还是某种外力强迫我待在那里?我在寻找巴列霍还是另一个人?我想,如果所有的噩梦都商量好一块来找我,结果应该与那天晚上相似。

我记得,在某个时刻我坐在床上,一面用睡衣袖子擦脖子上的汗,一面想,我经历的梦境具有传播的一切特点;是的,那是一种无线电话式的传播。所以,我的梦境如同一台偷听别人波段的无线电爱好者的电台一般,场景和声音传进我的头脑(因为我应该说,梦有下面这个特点:除了形象外,它还由声音、含糊不清的讲话和咕哝声构成),这一切跟我自己的幻觉毫无关系,尽管我偶然地变成了接收者。

突袭我的这出疯癫的广播剧无疑是地狱的预演;那是一个声音的地狱,那些声音遵循静力学规律联结和分离,我猜想,那些声音是我痛苦的鼾声,鼾声形成了二重唱、三重唱、四重唱和大合唱,它们在一个像空荡的阅览室似的房间里扩散,在某个时刻,我发现这个房间就是我自己的脑海。在梦中的某个瞬间,我还觉得我的耳朵就是我的眼睛。

简单地说,噩梦可以以这样的方式进行:

第一个声音说:“皮埃尔·佩恩是什么鬼东西?”

“有东西在泄漏。”

“我只能确定有东西在泄漏。”

“可能是由于微不足道的疏忽产生的。”

“看看这一切吧。你注意到什么奇怪的东西了吗?”

“我们生活在市场中,生活在大市场的街道中……”

“梦境,忧伤。”

“有东西在泄漏,看看这一切吧。”

作者:周佳慧

编辑:郑周明

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。