我的祖籍在河北安新县,属于保定专区。

雄安如今火了。那个安即是老家安新县。著名电影艺术家崔嵬执导的电影《小兵张嘎》,描述的即是安新县白洋淀畔的抗日故事,那是勾起我乡情的电影。奶奶被枪杀,老钟叔被抓,嘎子孤身去找部队。临行,他在奶奶坟前伏地磕了三个头,村长大伯抹泪哀声叮嘱:找到部队想着给我捎个信,如果找不到就尽快回来,免得乡亲们担心。亲情扑面而来。嘎子孤单影只走上悠长的河堤,此时,二胡奏起的梆子调,激愤悲亢,激扬起浓重的乡情。

我回过两次老家。第一次是一九六〇年,奶奶病重,爸妈商量再三,决定让父亲带我回去。理由是,我姐姐和两个哥哥,奶奶都见过,唯独没有见过我这个最小的孙子,想着让老人家临终再见一下小孙子吧。那年我五岁,记忆懵懂。

父亲之前是回过家的,只是我小,不明事。现在想来,父亲返乡是很有荣光的。而这种荣光却是由一系列奇妙的偶然性带来的。人生,或许就是一系列偶然的组合。单说父亲参加革命,时届1939年,世事动荡,国破家亡。爷爷奶奶生了四个孩子,三个是丫头,只有父亲这一根独苗,那可是光宗耀祖成家立业的唯一希望啊,哪舍得让儿子去吃粮当兵呢。无奈家中太穷,几近饥不择食。这当口来了个本地的文化人,看见父亲便对爷爷奶奶说,“让这孩子跟我走吧,找个有饭吃的地方去。”爷爷奶奶一狠心,答应了。去干什么,到哪吃粮,一概不清楚呀。好在,最终吃的是八路军的粮。那年父亲十四岁。

十四岁便在村里闹出过不小的动静。父亲在县大队当上了通讯员,怀揣盒子炮为部队送信。一天夜里,在村口遇见了两个鬼子,原本是咿咿呀呀乱咋呼,喊着要让父亲站住,父亲撒腿便跑,结果枪响了,父亲掏枪还击。鬼子知道遇见了八路,立马紧追不舍。黑暗中父亲窜上村里的屋顶,屏息静气,这才躲过一劫。这事在村里传开,把乡亲们吓得不轻,当地老人还一直记得这场虚惊。

第二个偶然,是1949年上海解放后,父亲驻守在了上海。上海是个什么地方?那可是灯红酒绿的十里洋场,一个冀中平原的泥腿子能进入上海,代表政府去保卫上海,那可是不得了的事哦。

第三个偶然,是父亲居然生了三个儿子,这在家乡人看来,刘家这下是续上了香火,子嗣必定兴旺啊。

解放初期的父亲

母亲和刚出生时的大哥

可以想见,当年父亲穿着55式校官服回到故乡的情景,那一定是很风光的,也可算是衣锦还乡荣归故里的。

家乡的路很长很远。火车哐当哐当地一路向北,两天一夜的路程。可并不感觉疲乏,因为车窗外的一切都是新鲜的,毕竟我生平第一次乘火车,也是第一次出上海。车到北京,过夜后再乘长途去保定,到保定后再坐车,辗转颠簸,终于抵达老家。家所在地叫老河头镇坨上村,一个很土的名字。

终于见到了奶奶,我第一次见她,她也第一次见我。但我想,彼此感觉和情感是不一样的。我一个不省事的孩子,看着奶奶苍老的躯体,尚不知千里迢迢来这的目的。奶奶病已很重,仰卧在土炕上,微弱地喘息着,看我的神情完全不一样,充满慈爱与联想。千里迢迢而来,就为了让她见上这么一眼,她的目光里有着欣慰与满足。人之将死,总希望最大限度减少平生的遗憾,而今我也到了耳顺之年,才能体会到,当初父亲和我出现在奶奶面前意味着什么。

对家乡的印象是模糊的,只因年幼,尚无识别能力和方位感,只觉上海拥挤,这儿辽阔,上海嘈杂,这儿静谧,上海繁华,这儿荒芜,上海时尚,这儿土气。可是全家人均拿出最能抚慰我的东西馈赠我。大约是燕儿北归的季节,燕子在辽阔的天空中舞蹈翻飞,剪刀形的尾翼是它们身份的标识。临近黄昏,燕儿集中归巢是最热闹的时辰,它们在枯黄的树枝上依次站队,宛如五线谱上跳跃的音符。神奇的是,它们喜好与人类栖息而居,纷纷选择庄户人家庭院,在泥墙黒瓦的屋檐下建窝筑巢,窝巢修筑的出奇精美。此时它们就显得更为忙碌,有的口衔飞虫,来回喂食巢中的雏燕,可爱的雏燕伸长脖颈,张开嫩黄的喙口拼命索食,巢内巢外,叽叽咋咋叫成一片。我新奇地仰头观看,对我而言,一切均是启蒙。家乡穷啊,庄户人家将这样的鸟儿视作吉祥,愿和它们在共同的屋檐下守护平安,祈福安康。即使这样,这些吉祥鸟也胜不过祖辈对儿孙的溺爱。隔天,爷爷居然掏了一窝燕雏供我玩赏,他知道孙子喜爱这玄妙的精灵。看着我欣喜怜惜爱不释手的神情,他双眼喜成了一条缝。孙儿仿佛就是他的命根。

坨上村没电,挨到天黑,家家户户冒出的是明暗摇曳的油灯。为省油,饭后,村里人习惯集中到村口的空旷处,海阔天空地摆龙门阵。和上海比,仿佛这里离天更近,满天星辰闪烁在天幕上,触手可得的样子,月儿像一盏聚光灯,将村头空地映得通亮。我也不明白怎么会一下成为当晚的主角,众乡亲兴味盎然地围着我,听我描绘上海。我不记得自己胡说八道说了些什么,说着说着,津津有味地讲述起才看过的电影《孙悟空三打白骨精》,戏是绍兴大板,可印象深刻。我自以为是绘声绘色,大伙围着我轰然大笑,大概因为我的滑稽,故意逗我呢。现在想来,也许是想从我这五岁男孩的身上,尽可能地索取那遥远的大城市的神秘讯息。这些村民好像和刘家都有些沾亲带故,七大姑八大姨的关系,我根本理不清楚。

不几日,奶奶去了。家里人哭成一片。父亲告诉过我,奶奶临走这晚,竟然神奇地独自起炕,摸着黑,走到熟睡中我的身边,紧紧攥着孙子的手,似有万般不舍。村里人说,这叫回光返照。

对于死亡,尽管似懂非懂,但生平第一次面对,仍掩不住对它的恐惧。下葬这天,我和两个表妹(老姑的女儿)被安置在堂屋的炕上,隔窗能见庭院的丧礼。只见满目的白幡,满目的白色丧服,烟火中焚烧着纸钱供品,烟雾弥漫,空气里混杂着哭声和悲愤的唢呐声,真的宛如一股死气扑面而来。我年幼,早被这古怪的死气吓得目瞪口呆,只有两位表妹,望着窗外,然后咧开小嘴对我傻笑,她们以为窗外的场景是有趣的。毕竟我懵懂,她俩不懂,还小我几岁呢。

看着送葬队伍在辽阔萧疏的黄土地上远远消逝,白幡飘逸,星星点点的。

我病了,是被吓病的。乡邻们联想那夜奶奶摸黑抚摸小孙子,都说,“看来他奶奶舍不下他,要带他走呢。”吓得父亲一天也不敢耽搁,当即打点行装,匆匆离开了老河头。

回上海的路依然是遥远的。记得村里派了一辆马车,一路颠簸先到保定,然后再坐汽车回北京。那时安新县的路,曲里拐弯坑坑洼洼,有的根本就不算路,马车几度上坡下坡,趟水过河,走得很艰辛。到北京住在老姑家,那时北京的色彩是灰色的,父亲领我走过前门,这里尚还透着皇城的威严,厚重的城墙耸立着,城门高大巍峨,全部灰色的砖墙,连天上的鸽群也是灰色的,它们缚着鸽哨,在京城灰色的天空里盘旋呼啸。

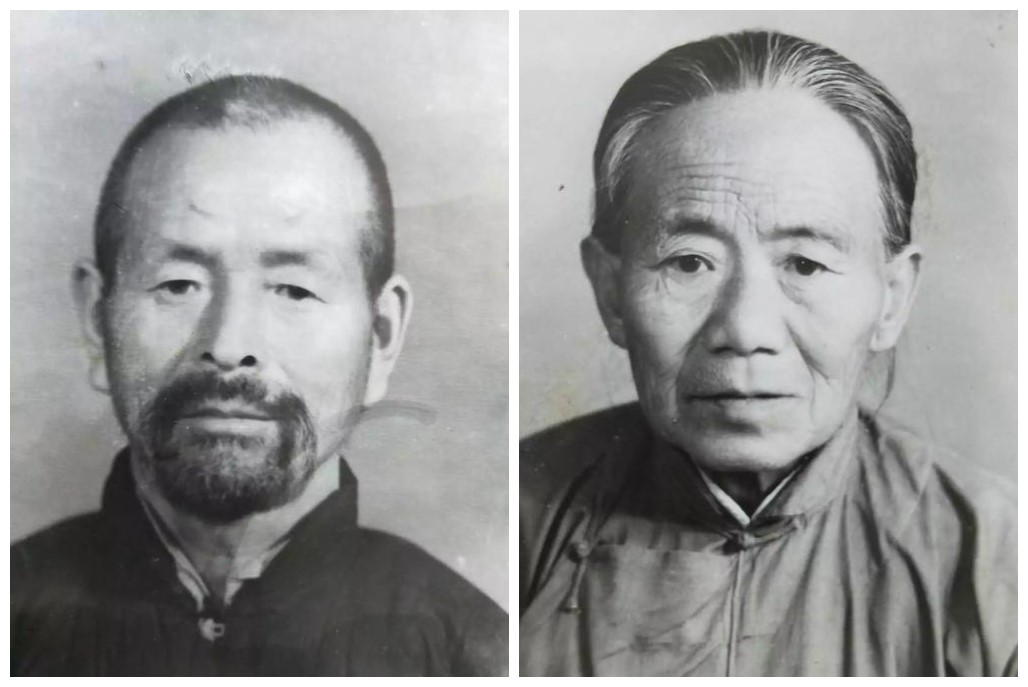

我的爷爷奶奶

年幼,加之时光的遥远,此次家乡之行变成模糊的记忆。大上海的光华,重新回到我生命的现实,尤其光阴流逝,我们越来越少了对家乡的情节,毕竟父母在哪,家即在哪,有父母的地方才是家嘛。从此,来自老家的唯一讯息则是爷爷,他来过几次上海,尽管他从不对我们谈论家乡,但能从他的言谈举止中感受到那股浓重的乡土亲情。

爷爷的模样憨厚诚实,当真有点像电影《白毛女》中的杨白劳,爸妈有时会数落他,诸如不讲卫生穿戴邋遢之类的,他总笑笑,含几分窝囊地“嗯”上一声。他话语间散发着强烈的家乡口音,爸妈都还没“侉”到他那种程度,尤其那个“嘛(即普通话的什么)”字,基本不离口,譬如“你作嘛?”,“这是嘛?”等等,土得掉渣。他能唱河北梆子,记得河南叫坠子,梆子坠子,均是乡气十足的地方戏。一次,在哥哥姐姐们的起哄下,触发了他心底深埋的乡情,他一反常态,兴致勃勃唱了一段《大登殿》,好像是王宝钏唱的这段:观只见平朗丈夫,头戴王帽,身穿蟒袍,腰系玉带,足蹬朝靴,端端正正,正正端端,打坐在金銮……。那梆子的侉腔,加之他颇为忘情的肢体舞动,惹得我们哈哈大笑。

这是至今我对爷爷最鲜活的记忆。他难得这般喜气。

我们都已不小,连我排行最小也读二三年级了,上海十里洋场的都市文化,家庭相对优越的环境,逐渐滋生了我们的清高。平心而论,出于孩子的直率,我们有些瞧不起爷爷,嫌他笨拙,嫌他土气,嫌他邋遢,到哪都不愿带着他。记得几次,爷爷想跟着我们去外玩耍,都被我们躲着甩掉了。以致有一次他独自外出,竟然迷了路。

那已是文革期间了。爷爷来过几次上海,唯独没有去过外滩。在他印象里,上海应该有海,这海就应该在大名鼎鼎的外滩。那时我们住徐汇区的太原路,离外滩远着呢,爷爷竟然一路行走,摸摸索索寻到了外滩。也许这是他内心酝酿已久的向往,而且只有依靠自己才能实现的。他实现了,无法想象他独自仰视海关钟楼,俯瞰浦江巨轮时的情绪。糟糕的是,当这一切都结束后,他再也找不见回家的路了。

这天夜幕降临,就是不见爷爷归来。妈妈下班回家,知道这情景也急了,给在部队的爸爸打电话,爸爸匆匆赶回家里,领着我们四处寻找,始终不知行踪,全家成了没头的苍蝇。正没辙时,驻沪部队打来一个电话,问家里是否走失了老人,我们连称有此事。最后部队将爷爷送回家。一问才知,爷爷迷路后还算清醒,直接找到了所在地的民警。民警问他家庭住址,他支吾着不知所云,又问你儿子叫什么,是干什么工作的。他一张嘴报出爸爸的大名,还自豪地说:我儿子是军长。民警立即与驻沪部队联系,一报父亲的名字,部队连声称是,这才有了着落。不过爸爸并不是军长,但在爷爷心目中,军长是部队最大的官,他的儿子就应该是一位军长。

到家后,一家人围着爷爷开展批评教育。我们几个孙辈更是纷纷围攻他,说以后出门一定要说一声,到哪都该由我们领着,再不敢一个人误打误撞的了。爷爷惊魂未定,一副可怜相,支支吾吾地:“嘛也不说了,不出去了,哪也不去了。”

此事,至今留给我们一种说不出的惭愧。

我们在不知不觉中成熟。我从学校去了部队,又从部队回到地方工作,随时光流逝,加之工作繁忙,渐渐把远在老家的爷爷淡忘了,偶尔从父母处漏出一点老家的消息,也不以为然。我们年轻,却忽视了身边亲人的老去。爷爷自走失外滩回老家后,就再也没有来过上海,我们快乐着年轻着,天真的以为爷爷还应是当年的模样。直到一天父母愁绪满满,说老家来信了,说爷爷老了,在老家无人照料,境况不好。思来想去,还是去人把爷爷接回上海吧,上海的条件无疑比老家好上千倍。我自告奋勇,说我去,我去老家接爷爷。

那年是一九八〇年,我二十五岁,离我第一次回家探望奶奶恰巧过了整二十年。

终于可以用较为成熟的眼光来审视这片古老的冀中大地了。虽在二十年前踏上过这片土地,但除了触手可得的星星,呢喃可爱的乳燕,再就是那场奶奶去世带来的惊吓,其他我无法回忆起更多。仍然从北京坐火车到保定,再坐长途车,尘土飞扬地到了坨上。没有固定的站点,我反复提醒驾驶员到老河头放下我。下车后我四处张望,骄阳下干涸的一片黄土,远处似接上了天际,感觉中没有太多的变化,和当年坐马车上坡下坡趟水过河差不多。

父亲叮嘱我,到坨上后先到大姑家,大姑家条件略好些。大姑二姑成家后各自居住,大姑住的那个村叫大寨,二姑住的村叫皮大口,两个村距爷爷所在的坨上村约莫四五里的路程。我四处张望,哪儿是大寨呢?见远处立着一座红砖砌起的小屋,檐下坐着一位慈眉善目的老太,便前往打探。老太上下打量我,问我从何而来,叫什么。我报出父亲的名字,说我是他儿子。老太惊喜地告诉我,找对了,她就是我大姑。我如释重负。

家里顿时热闹起来,姑父表姐们在灶头为我忙活晚饭,还有一位叔闻讯赶来,经一再介绍,我仍没弄明白他与我确切的血缘关系。饭菜摆满了炕头的小餐桌,大伙在炕上盘腿而坐。我一眼发现了面前的玉米面烙饼,伸手取来欲往嘴边送。这可是稀罕物,脆糯香甜,比上海的米面有嚼头。不料叔一把夺下我的玉米面饼,道:“这下扯淡了,打老远过来,哪能让你吃这个!”说完将一碗大米饭推到我的面前。在他们而言,大米饭是最精贵的。

大家的酒兴上来了,喝了不少。叔往我碗里一个劲夹小毛鱼,说是“七九荷开,八九雁来”,现在是吃鱼的好时节。我问家乡的日子过得可好,叔说勉强凑合吧,这几年白洋淀的水都快干了,年景不咋的,这不,靠编芦席挣点零花钱。果然,表姐简单扒拉几口后,忙于蹲在地上刷刷地编织起了芦席,片刻织出一片。墙角立着一卷又一卷编完的成品。

把酒言欢间,没忘来这儿的使命,我细问爷爷情况怎样。唉!大姑叹了口气,说你爷爷老啦,人也愚了,不认人了。你二姑和我寻思着接他两下里住住,好歹有口热汤饭,洗洗涮涮,彼此有个照应。可老爷子死活不干,倔着呢!

我愁上心来,说明了此行的目的。大姑哼了一声说,指不定他不愿意呢。

夜里我无法入眠,意识到了这次任务的严峻。周围黑得伸手不见五指,耗子嚣张地在芦苇篾子间哗哗乱窜,瘆得慌。我根本睡不着,使劲盘算着明天该怎样说服爷爷。

第二天,由大姑和叔陪我到了坨上。儿时在这儿不觉什么,仿佛世间万物都是大自然的造化,何况年幼记忆力差,周围印象均是粗略的,以为一切本该如此。而今二十年后再次回到这里,丝毫没有一点似曾相识燕归来的感觉,竟是满目陌生,只因它太破败了。其中,在村里,爷爷的居室显得更加破败。墙是黄泥和稻草砌的,尽管覆着黑瓦,瓦片多有破碎,窗棂木质近于枯朽,窗纸风化,残飘于风中。屋内幽暗,正堂内杂乱的干草中,竟赫然躺着一口厚重的棺材,何种木质所制我不清楚。左右厢屋里空空如也。村里人说,老爷子成天介外出游逛,不知何时才会回来。

大约黄昏时分,有人传爷爷回来了,我急忙出屋相迎。叔说,老爷子已不认人了,包括你。说话间,看着爷爷由远而近,他戴顶未系护耳的棉帽,光膀子套件黑布棉袄,肮脏油腻的袖口,一看就穿了很久,肯定不曾洗涤,灰白相间的胡茬布满面颊,古铜色皱褶的皮肤,走起路来一摇三晃,咋看,咋像一位沿街乞讨的乞丐。我快步向前,扶起他的双臂,仔细端详他。他也袖着双手望着我。一旁乡亲围过来,对着爷爷的耳边喊:“看见没有,你孙子来了,接你来啦!”我对着他叫了声:“爷爷……,还认识我吗?”见爷爷老实巴交地凝视着我,继而目光柔和,嘴唇微颤着表露出激动,眼内终于洇出了一层泪花。他肯定认出了我,至少认定我是他的亲人。

将爷爷引进屋内,和他一起在炕沿坐下。叔说,“孙子是来接你的,和他一起回大上海吧?”我拉着爷爷的手,也向他喊:“爷爷,和我回上海去吧?”他半天不说话,茫然环视空荡荡的屋子,之后一个劲地摇头,喃喃着:“我哪儿也不去。”刚才那份情感冲动好像过了,又开始变得愚钝。我从兜里掏出两毛钱,哄孩子似地递到他手里。一见钱,他露出喜悦的傻笑,极为郑重神秘地将钱掖进棉帽的缝隙里,再把帽子死死揣进怀里,爬上炕,蜷缩在炕角,生怕怀中票子会被人夺走似的。叔嘱咐过我,说老人不识数,可不敢给他大票子。

这次没能说动爷爷跟我回上海,很沮丧。回大寨,路过一片坟地,叔指着一个突起的坟丘,说那就是你奶奶的墓。我木然地立在墓旁,二十年前那白色孝衣的队列,还有那点点飘飞的白幡,慕然回到了我的脑海里。忽听“妈呀”一声,是大姑哭倒在奶奶的坟地上。

一再劝说,爷爷执意不跟我走。他虽糊涂,有一点不糊涂,那就是风烛残年,死,也要死在家乡的故土上。家中堂屋内那口厚重的棺材是他最后的寄托,冀中黄土那片刘家的坟地,是他最终的归宿。叔对我说,他不愿去上海,他怕火葬,怕闹的尸骨全无。

我的努力全白费了,担心怎么向父母交代。我的假期不允许我再逗留下去。另外,在大姑家的炕上过夜实在是煎熬,那耗子闹的,我有要逃离的欲望。听说第二天是老河头镇的赶集日,决定带爷爷再去赶一次集。

次日一早赶到了坨上,搀扶着爷爷往镇上走。艳阳高悬,辽阔的冀中平原舒展在眼前。春末夏初,南来微风一改先前的凛冽,用和煦温热的双手,抚绿了家乡干涩的泥土。密匝匝的玉米杆子,相互拥抱着随风婆娑,演示着传说中的青纱帐。河面涌起苏醒了的青波,两侧坡面伫立着组组芦苇丛,白色芦花像朵朵云絮,在暖风中欢快地摇曳。我怎就想起了焦黄脆糯的玉米面饼,想起表姐织出的片片芦席,想像着当年活跃在荷花淀的雁翎队。

和爷爷踏上一条平坦的大道,他微有喘息,喉咙发出轻微的哮鸣音。路两侧排列着挺拔的白杨树,绿叶随风哗哗作响,有几颗树像被人砍伐过。残缺的树干没有逃过爷爷的眼睛,他目露凶光,“妈的,这些败家的玩意儿!”他颤颤巍巍地盯视着被砍伐过的树干,有些怒不可遏。此时他瞬间变得不那么糊涂,俨然是这块土地的守护人。

果然,赶集日和平日不一样,集内熙熙攘攘,人头攒动。有卖牲口的,有卖蔬菜的,有卖铁锄铁镐的,一个约定的乡村市场。我领爷爷停在一家卖驴肉火烧的商铺前,只见他双眼死死锁定在香气扑鼻的卤驴肉上,不断吞咽着涎水,面露饥渴难耐的神情。我问他,想吃吗?他可劲点头。我要了驴肉火烧,两个肉夹馍,塞进他手里。他喜不自禁,双目泛出饥渴的光焰,片刻狼吞虎咽起来。这情景,至今难忘。

回上海约莫一年,家乡来信说,爷爷走了。

转瞬,我们已有儿孙,按照生命历程,我们顶替了父母当年的位置。都说,父母在,我们是坐在死亡的垫子上,父母不在了,我们则直接坐在死亡上了。不止一次规劝自己要坦荡一些,但由于对父母的思念,对于故乡,又仿佛在内心裹上了一层异样的情愫。尤其近来关于雄安的频繁报道。

说起雄安,便会不由自主念及家乡。随着一年一度的清明,父母离我们渐行渐远,而那个原本离我们遥远的冀中平原,不知什么时候开始,却离我们越走越近。其实不知不觉,这蕴含着对父辈的一种寻觅,一种寄托。二〇一八年年末,我的两个哥哥和二位嫂子驾车,以寻根的方式回到了久别的家乡。我因故未能同行,是哥哥回沪后的讲述。

掐指一算,父亲离开我们二十多年了,同辈的几位姑姑也早已离世,期间和家乡人少有往来,音讯杳然。现在家中还有些什么人,回到家里该和谁接头,一概不知。二位兄弟就这么GPS定位,一路行至老河头。

如今的坨上村

到了老河头,耳内充斥着乡音,二哥说他内心滚过激动,却不知亲人在哪。便询问路边一位老者,报出父亲名字,问他可曾知晓。老者茫然支吾。恰巧有位中年男子骑车路过,父亲的名字倏然刮过耳边,他停下,问兄弟们来自哪里。听说来自上海,他连称知道知道。二话没说,领着来到镇上的一户人家。迎客的是位老者,经介绍,居然是我们的一位叔。按理叫叔该是父亲辈,仔细一捋,原来是太爷爷兄弟的后裔,用叔的话说,“我们是一个坟头里的”。刚才那位中年人,是他的女婿。你说巧不巧?在农村,家族关系常弄得我一头雾水,高曾祖父,血亲姻亲,这关系如同一张大网,我们在网上的哪个点,我们自己不清楚,网上还有什么人,人与人之间,点与点之间的相互关联和称谓,更不清楚。而你走在村里或镇上,指不定就会遇上一位与你沾亲带故的人。

如今的白洋淀

外边来人是大事。在家乡,哪怕你读个中专,然后到县城当个教师护士什么的,都是很显山露水的事,更别说是从大上海来的。叔打电话招来了儿孙儿媳,一大家子人顿时聚在一起。大哥说,请家里人吃个饭吧。叔一摆手道,哪有客请主的,当然应由他出面款待。

家规甚严,哪怕长上一辈,也是说一不二的。

这是等待了半个世纪的亲人聚会。水酒一杯,拉呱叙旧,久远的思念,洋溢的是满满的亲情。来时心里还只泛嘀咕,怕寻不到亲人,未曾想,家乡的热度始终没有改变,冀中的土地,一直敞开胸膛,迎接她远方的游子。

终于怀着虔诚,来到了刘家的祖坟。原来刘家的祖坟四四方方一大片,从哪辈排起不知晓,烈、天、高、曾、祖、父、子、孙?真的弄不清楚,只记得叔说,“我们是一个坟头里的”。

刘家的坟头

经指引,到了爷爷奶奶的坟前,这坟墓也就隆起在地面上的土丘,表面生着幽黄的枯草,绝无城里人砖墙护卫,碑文竖起的讲究。二哥问同去的表弟,应该叩几个头?表弟说,叩四个头吧,要不然就要叩二十个头。其中的道理没有深究,大哥和二哥,恭恭敬敬对着坟丘,大起大合叩了四个头。大嫂特意拍了照片发给我,望着二位兄长祭祖的场景,我感觉深深的欣然,不光面对列祖列宗,还隐约包含着对随风逝去历史的告慰,既是对故乡的爷爷奶奶,也是对上海的父母。

二位兄长祭拜祖坟

离开时,大哥没忘撷取冀中的一抔黄土,又从白洋淀舀起一壶甘泉,说,要把她们装入瓶中,分别写上“乡水”和“故土”,待清明时奉在父母的灵前。

雄安新区开发的步伐已紧锣密鼓,世纪眼光,国际标准,中国特色,高点定位,国家在此描绘着宏伟世纪蓝图。这于我而言,像是亦欢喜亦伤心的事,正如回想上海的市政动迁,电视里,屡见即将离开故里的居民伤感抹泪。毕竟,一段历史,一段乡情,一段刻骨铭心的亲缘,终将被掩埋在繁华之下。

好在,记忆没有泯灭。

刘红炜,上海市作家协会会员,长期从事卫生行政管理工作。八十年代开始文学创作,在《萌芽》等文学杂志和报刊开表作品。九十年代转向电视剧及专题片创作,先后投入拍摄并在电视台播出。2007年参加中国援助非洲医疗队并任总队长,著有散文集《北非迁徙》。总共发表小说、散文、影视作品八十余万字。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

)

)

)

)

)

)

)