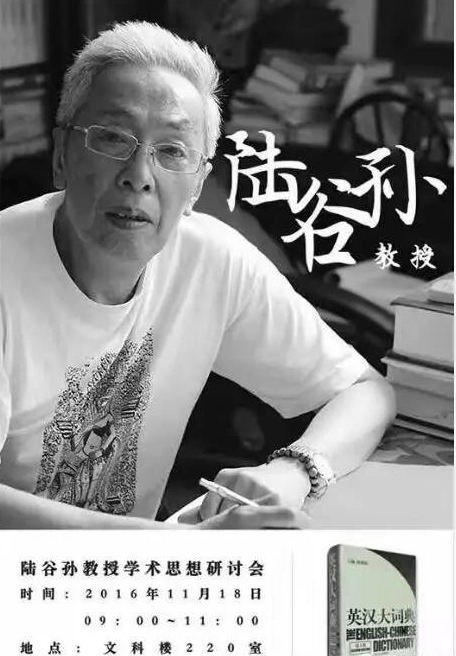

2016年11月18日上午,“陆谷孙教授学术思想研讨会”在复旦大学外文学院召开。陆先生生前的同学、朋友、同事和学生齐聚一堂,以座谈的方式共同缅怀这位逝世百日的英语教育家、翻译家、散文家和双语词典编纂家。

此次追思会,由外文学院副院长、陆先生的学生高永伟教授主持,会上首次公布了不少陆先生各个时期的照片。澎湃新闻将座谈记录整理如下,并刊出部分照片,以向陆先生致以最深切的敬意与怀念。

陆先生生前的同学、朋友、同事和学生齐聚一堂

翟象俊:

我和陆谷孙先生认识五十九年了,可以说是友谊牢不可破。2011年的时候,医生说我要开刀,陆先生听说以后,立刻让学生送来一万六千元钱,又抱来几大本《英汉大词典》,让我送给医生作为礼物。后来证明是虚惊一场,我把钱退还给了他,词典倒是都送出去了,是很高雅的礼物。去年,医生发现我的心脏房颤很厉害,陆先生知道之后,又马上打来电话慰问。我住院六十三天,七八月份天气很热,他不仅来看望我四次,还每天一个电话,询问我的病情进展。所以,他去世以后,我的悲伤实在难以形容。

陆先生的成就是大家公认的,《新英汉词典》《英语大辞典》《中华汉英词典》这三本词典都深深打上了他的烙印。过去我们都用郑易里编的《英华大词典》,郑先生当然是非常了不起的,但这部词典主要借助的是日本人的成果。此外还有一个王同亿编过《英汉辞海》,问题也很多。等到陆先生主编的词典出来,我们才有了可靠的英语学习工具。而且他这个主编还跟别人不一样,我知道有一个学校的校长,该校所属出版社出的教材,从高职高专一直到博士生教材,他都挂名主编。我问过相关编辑,其实这位主编从来没有看过他编的教材,也没有参加过任何一次编纂会议。陆老师的每一个主编,都是货真价实的。

陆先生童年照(左边是他的二姐)

陆先生十七岁进复旦,在我们班里年纪倒数第二小,是“四〇后”,1940年生,我是“三〇后”,1939年生。我们读书时候,正是1957年到1962年,可能是中国近百年来高校里面英语学习条件最差的。硬件条件简陋倒还在其次,主要是大的环境。1956年还有“向科学进军”,到了1957年就是反右运动,复旦外文系仅有的两位二级教授,孙大雨和林同济,双双戴上右派帽子,其他老师噤若寒蝉,上课也不敢放开讲了。“文革”十年就更不用说了。在这样极端不利的条件下,陆先生从英语零起点,一路奋斗到了大师级水平,这既得益于他的天赋,还有家教的因素。我见过他的父亲陆达成老先生几面,陆老先生是非常严厉的,我跟他吃饭都不敢抬头看他。他对陆先生是既爱又严。之前读到复旦外文系88级的毛亮在《南周》写的一篇文章,说陆先生刻苦,他朋友的父亲看见陆先生在寝室熄灯后跑到走廊读书。我想这大概不准确,我认识他这么多年,没见过他这样,要是这样做的话,他的眼睛早就坏掉了。这种刻苦当然是很可敬的,但他的刻苦不是这个样子的。我们一年级的英语教材很简单,二年级的教材本来还有欧•亨利的小说,后来都换成了毛选英译和人民日报社论。陆先生对这样的英语教材不满意,他就自学,学到什么新的词汇和很好的句型,就自己造句,在这方面动了很多脑筋。英文数字表达习惯和中文不一样,他就自己一直在纸上练习,比方说写一个38000,迅速转换成英文。当时的听力条件很差,只有灵格风,一个星期听一次,BBC和VOA都不能听。他也坚持练习。阅读方面,他尽可能地利用各种阅读条件,从我这儿借了《福尔摩斯》看,又去找来《三剑客》英文版。我们学英国文学史,讲到哥特式小说,他也去找来看。四年级规定泛读是狄更斯的Oliver Twist(《雾都孤儿》),他把狄更斯的小说都读了一遍。大学五年级他的毕业论文写杰克•伦敦,他把杰克•伦敦的小说又都读了一遍。他写英文文章的时候,用了不少狄更斯和杰克•伦敦的词,一开始驾驭不了,葛传槼先生还对他意见很大:“怎么能这样用词呢!”但是徐燕谋和林同济先生都很欣赏他,杨岂深先生就夸他,说陆谷孙不得了,有多副笔墨,他也可以写学术文章(academic writing),也可以写抒情散文(familiar essay),给朋友写信也会用些俚语。有一次南大的名教授陈嘉来复旦,他和杨岂深先生达成一致,陆先生绝对是我们这一代青年人当中的翘楚。说到这里,有一件趣事要讲一讲,大家都知道陆先生对Chinglish Words很感兴趣,像smilence、togayther之类,还写过文章介绍,后来才知道,这些是钱锺书先生的侄子、南大的钱佼汝教授搞出来的。

陆先生童年和父亲的合影

我们一起读书五年,有整整一年都在下乡劳动,向贫下中农学习。陆先生劳动时候很认真,我觉得这一点了不起。我们一起担过担子,一百多斤的担子,晃晃悠悠,他还是担起来了。每天晚上再累,他都坚持写日记。杨西光来复旦作了几次报告,我们一起听,他作笔记,一般人用中文都记不过来,我一看,他记的都是英文。

陆先生有两件事情很得意。一件,是复旦学生评他为十佳教授之首。还有一件,1998年或1999年上海文学艺术联合会选第二届委员,差额选举,唱票的时候,得票最高的两个人,一个是王安忆,一个就是陆先生,两人几乎是平票,几乎在全国引起轰动。这和他的为人之好是分不开的。我们有一个同班同学,2013年到青岛和我聊起陆先生,他说当年他挨整的时候,别人都讲他坏话,只有陆先生一句坏话都没说。他就是一个这样的人。

最后再说一件小事,我的孙子很喜欢《三国》、《水浒》,陆先生知道之后很高兴,但是有一天他突然对我说,小孩子整天看这些打打杀杀是不是不太好,也要看看一些悲天悯人的东西。后来,他就买了一套《悲惨世界》的连环画,送给我孙子一套,丁骏的女儿一套。

儿时的全家福

葛兆光

2006年底到了复旦,我才和陆先生有交往,交往虽然时间不长,但最近几年聊得比较多。复旦几位年长的老先生,章培恒先生,朱维铮先生,还有陆先生,和我都很谈得来。现在这几位老先生一个一个地都去世了,我感到非常悲哀,有一种很寂寞的感觉。

为什么和陆先生比较谈得来呢?我想,大概有三个原因。第一点,我们都有一种超乎个人的关怀,平时聊的都是社会、国家、政治,都关心一些看起来和我们无关,和更大的人群有关的事情。大家都知道,我不学外语,我研究的都是中文世界的东西,但我感到,他们那一代人关于中文世界的知识比现在的年轻人要好得多。我们时不时会聊到看起来是我这个专业的事情,陆先生也非常了解,这很不容易。有时候专业会变成一道围墙,把人们隔开,陆先生却可以越过这道围墙。第二点,有一次人家送我brill出版社出的一本关于中古时代词汇的书,对我没什么大用,我就转赠给陆先生了。陆先生后来找我聊中古历史文学思想,我就感觉,有些东西他比我知道得还多。他们这一代人给我的启示是,学外语的人,要花更多的时间把中文、中国的东西学好。现在的情况是,很多翻译让我们简直无法卒读。记得我有一本关于中国文化的书,译成英文之后,我很不满意,陆先生知道后对我开玩笑:那是翻译的人中文不好,等我有空来给你译。当然,我不可能让他来译。但我想,他想表达的意思是,中文不好,外文也好不了。第三点,陆先生对很多看似不属于他这一代人的东西有着浓厚的兴趣。我从他这儿知道了很多年轻人才会了解的东西,我跟他聊天的时候,感觉他嘴里说出来的东西,是只有经常上网的年轻人才会懂。他的大的关怀、大的理想,对中文世界的了解,对年轻人喜欢的事物的关心,给我的印象都很深。

最后再说一件事情,他的《中华汉英大词典》在编纂的时候,他问我能不能请余英时先生题签。我跑到余先生那儿找了两个签,因为种种原因不能用。余先生回复说:完全理解。陆先生却老觉得抱歉,非让我带一套文房四宝给余先生。

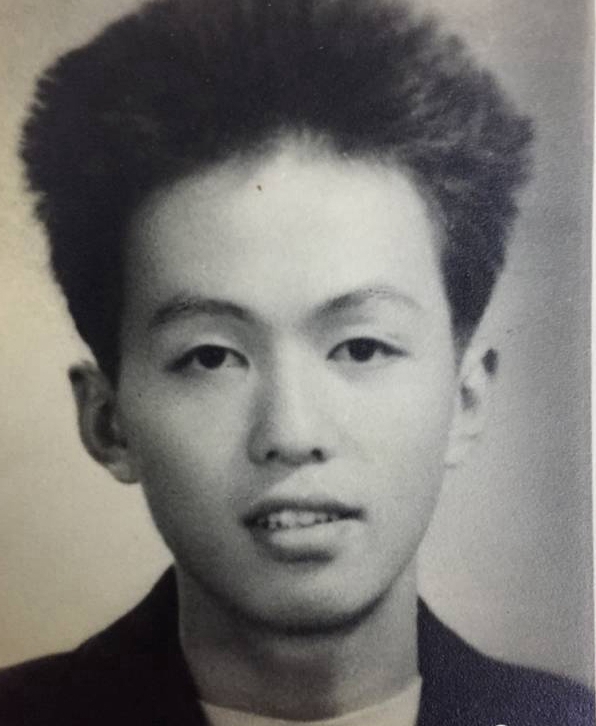

陆先生年轻时的照片

范家材

我和陆先生是1957年认识的,到2016年,交情将近六十年,交往最默契的是近三十年,几乎每几个礼拜就会在一起聚一次。我特别感谢他和他的团队给我平反。他在复旦外文学院召开的大会上面,特别讲到了反右运动对我造成的不公正待遇。我感到他们做的事情就是两个字:救赎。不仅要在政治上给我平反——这很容易,只需要短短的时间,还要在学术上把我拉起来,这需要几十年的工夫。他为我做的这些事情没有人知道,但是我知道。

黄源深

7月初我还和陆先生在电话里谈了很长时间,没想到二十几天后他就走了,让我感慨生命的脆弱,世事的无常。许国璋、王佐良和李赋宁这几位老先生之后,我觉得谷孙是中国外语界最有影响力的学者。这三位老先生代表了清华和西南联大那一代人,谷孙代表了新中国成长起来的一代人,非常艰难的一代人。我和他读大学是同一年,他复旦,我华师大,学习条件非常艰苦。1957年反右,天天听报告,大批判,1958年大炼钢铁,家里的废铜烂铁都拿出来架着柴火烧,1960年遇上自然灾害,饭都吃不饱,稍微有点时间就下乡劳动。稍微安定一点就是1960-1965这五年,之后不久就是文化大革命。做学生时我被批判白专道路,做教师我被批判教师中心论。谷孙也是这样的,被批判白专道路。等到改革开放的时候,我们都已经三十六岁了,好在他还是成长起来了。他的贡献,除了外语教学、莎士比亚研究之外,我认为他的两本词典足以证明。他的第一本词典赶上了改革开放的关键时期,我们的经济要转向外向型经济,我们的文学要向西方借鉴,我们的科技要向西方学习,都需要他编的这本词典。有人说懂外语的人没有不知道这本词典的,我认为并不夸张,这本词典可以说是改革开放的助推器。他把查得率作为主要评判标准,所以他的词典收词量很大。他的《中华汉英大词典》也赶上了一个关键时刻,就是中国崛起的时候,这本词典相当于把成语词典、文化辞典、方言词典等五六本词典合在一起,对中国文化走出去起到了非常重要的作用。这两本词典可以说是文化的标志性建筑,谷孙作为主编,贡献是不可低估的。他是我们这一代学者的杰出代表。

陆先生与妻女的合影

褚孝泉

之前朱维铮、裘锡圭先生都有过直言不讳的趣闻。比如朱先生曾经对着复旦校领导说,再这样办下去,复旦就成野鸡学校了。裘先生最近也公开拒绝了复旦某个研究机构给他挂名。陆谷孙先生也有类似的事情。最著名的一个例子就是,他曾经拒绝去北京领由中央领导人颁发的一个大奖,把这种送上门的荣誉推掉,搞得学校很尴尬。我还知道一件事情,复旦的百年校庆搞得轰轰烈烈,花了很多钱,陆先生对这一套看不下去,给学校领导打电话,说你们怎么这样搞?裘先生的声明发表之后,我跟别人讲,我们为什么爱复旦,就是因为复旦有裘锡圭先生这样的学者在。陆谷孙先生也是这样,不受权势和名利影响。有这种风骨的学者越来越少见了。

他在私德上也很注意。我们给他办过一次庆生会,但他好像无动于衷,面对对他的赞扬,好像没听到一样。我就坐在他身边,这一切我都看在眼里。现在很多人都觉得自己很了不起,绝不肯说自己不好,陆先生不是这样,有两件小事可以说明问题。有一次,张楠去考了GRE,陆先生说,我也做了一遍,成绩还没她好。他也曾经坦诚地告诉我说,英国有些电影的对话他听不懂。大家都说他是英语大师,他却非常实在。现在外语教育界很多人自以为了不起,和陆先生一对比,差别真是太大了。

沈黎

我曾经听陆先生说过一句话,非常难过。他说,担心自己日子不多了,还剩下这么多事情,该怎么办。他晚上睡觉前就坐在床上,对着父亲遗像说很久的话,感觉父亲就在自己面前。我感觉,他把已经去世的父亲当作了一个心理医生,当然,在他心目中,肯定比心理医生强过十倍百倍。我想,这里面有很多痛苦的、难以言说的东西。哪怕他达到了那样高的境界,他仍然不满意,仍然想更上一层楼,所以他说每年都要出去登高来激励自己。现实的压力又很大,第一次中风发病之后,他不仅是忘记了银行的密码,有些单词已经忘记了,对他来说这是非常大的打击。然而,他3月份发病,5月份身体稍有恢复,就又坐到了办公桌前。前面几位老教授都提到了,他学术生涯刚开始的时候有多么艰难,而在他生命快要走到尽头的时候,依然是那么艰难。我感觉,他做出的奉献带有某种宗教意义,甚至比宗教意义还要神圣。

青年教师陆谷孙

许伟明

这两年,陆先生对自己生命快要走到尽头有强烈预感。为他开执教五十周年的会,他下来跟我讲,怎么跟开追悼会一样。他也时常说,比父亲多活几十年,赚了;但他又说时间来不及了,好多事情还没做。近几年来,他就是一直这样怀有强烈的责任心和对生命即将走到尽头的预感。唯一让他得到安慰的,是今年5月份他的夫人林智玲从美国回来,这个时候,好像强烈的责任心和忧患意识终于让位给了他所爱的人,就在那个月,我们陪着他出去游玩,打桥牌,抽烟,喝酒,好像又回到了从前。从他逝世到现在,整整一百二十天,我天天都想起他。所以,我觉得丁骏纪念他的那篇文章,《陆谷孙先生不在了,怎么可能》这个标题说得太好了,我也这么想。那么多人给他的追悼会送花圈,我一开始真的没想到,他是那么重情重义的人,我觉得,这也是他应得的。

黄勇民

我跟陆老师正式地交往是从1996年开始。因为他当系主任,让我当副主任。陆老师的工作作风很民主。复旦的领导一般任命比较多,或者等额选举,但是他主张外文系的系主任要搞差额选举。他上课也非常认真。礼拜四上午英美散文,早上九点钟就来了,在周围转一圈,就在教师休息室等待上课。他说甚至上课前一天晚上,他会睡不着觉,认真到这个地步。遇到什么奖励他都是躲的,有一次评上全国师德标兵,他直接逃到姐姐家去了,学校找不到他,弄得十分尴尬。但是,复旦评第一届杰出教授,共有三位,他又是其中之一,有一些人不服气,杨福家校长在会上公开说,你们不服的人,谁能在联合国办公桌上放一本自己的书?马上就安静下来了。平常遇到英文什么事情,大家都习惯找他,我有一次问他,陆老师,复旦大学对外交流与联络办公室太长了,该怎么翻成英文?他马上回答:external affairs office。非常简洁准确。上海世博会口号“城市让生活更美好”,也是他译的,better city,better life,一锤定音。复旦校史馆的很多英文翻译最后也都是他定的,翻得很到位,很灵活。

他是个很重情谊的人。我知道很多活动他是能躲则躲,有一次一家杂志托我找陆老师题词,实在抹不开情面,就去找了他。最后,他题的是:身在闹市繁荣,心有精神家园。

就像前面老师说的,晚年的他对自己的确是有预感的。一次在“白菜与国王”的讲座上,他拿着一张老人卡感慨地说,自己是老年人了。他也常说自己要散cai,一个是钱财,用自己的收入周济亲友,一个就是人才,把《中华汉英大词典》的编纂这样的学术事业让弟子们继承下去。

很多纪念他的文章我都读了,印象最深的是一句话:He is still with us(他仍与我们同在)。这就是我的感受。

《英汉大词典》质量评议会

孙建

我跟陆老师交往是上世纪七十年代。我作为青年教师留校,当时的基础比较差,知识面比较窄,多亏陆老师指点。还记得他教我们精读,教材叫Discovery of English,我还保留着厚厚一本笔记。系里有一门英国文学史,陆老师是这门课的三位任教教授之一,陆老师要培养青年教师来上这门课,我很荣幸地参加了这个团队,他给了我很多指导,让我非常感激。我们当时的交往是很密切的,无话不谈,他的思想用一句话来概括,就是:名利皆浮云,思想在高处。

陆老师曾经提出要编个《莎士比亚在中国》的目录,当时的条件很困难,因为没有电脑。但是后来在他的领导下还是编成了,像谈峥老师还把莎士比亚研究继承下来了。英语教学方面,他批改的考卷可以说到了极致。举一个例子:教育部要求搞英语学科的评估,我正好负责这一块,评估的领头人是上外的一位教授,他到复旦来翻看了陆老师批改的文章和试卷,说这样细致认真的批改,在外语界找不出第二个人来。

昨天我去听姚大力教授的中西文化交流,他说学校成立了中华国际文明研究中心,“中华文明”他一开始译作China Civilizations,觉得不好,去请教陆老师,陆老师译成Chinese Civilization。于是就这样定了。上海市方面,包括中央领导人出访,遇到什么英语问题,也都找他请教。陆老师的学识的影响力是超过外文学院和复旦范围的。

在洛阳解放军外国语学院讲学时为同学签名

谈峥

1987年的时候,我在复旦外文系读四年级,陆老师教我们英美散文。在此之后,和他有了很多交往,去他家里聊天,一起吃饭。正式跟着他读博士,是好几年之后的事情了。和他接触的过程当中,我感到,同时存在一个词汇学家的陆老师,和一个文学家的陆老师。这两者其实有点冲突。前者要求情感的细腻、奔放,后者要求态度的严谨、仔细。他研究过莎士比亚,写过论文,取得了一定成就,但后来精力更多地放在了词典编纂上面。有人曾经对我说,你没有跟着陆老师参加大词典的项目好可惜啊,我说这有什么可惜的,编词典和我性情不合,我不喜欢,我跟着陆老师读的也是莎士比亚研究。我感到,身为词汇学家的他有时候是痛苦的。为什么呢?因为他喝酒、抽烟都很厉害。编词典期间,他每天晚上喝劣质的白兰地,抽烟,靠这些来支撑自己做下去,对他的健康实际上有很大的伤害。

实际上,陆老师不单纯是一位学者,他有行政管理的才能。他有中国传统知识分子穷则独善其身、达则兼济天下的精神,如果环境不允许,那就把自己的学问做好,如果环境允许他扩大自己的影响力,他也能做得很好,他做了外文系系主任、院长,都做得很好。他也很善于宣传,我做的事情也靠他在宣传。记得有一年,我指导的辩论小组在北京拿了第一名,回到上海,赶上“非典”爆发,我被隔离起来。回到学校,学生跑来问我这件事情,我说你怎么知道,他说我上课听陆老师说的。他也是个活动家,他有很多社会联系,保证他做的事情能够得到落实,在中国社会,这是不可或缺的。我感到遗憾的是,他在七十岁以后,没有很好地保养自己,好多书都是这以后翻译的,那个时候他的身体其实已经很差了,发现心脏不好,也没有好好锻炼。

陆先生生前的最后一张照片

曾泰元

我来自台湾,今年在复旦访学。我跟陆老师见过四次面,写了四篇文章,发了《文汇报》两篇,《新民晚报》两篇。我建议成立陆谷孙故居、图书馆或者纪念馆,因为他的影响力远远超过复旦外文学院和复旦大学这个层次,而是全国范围内的。希望各位老师长辈都能留心一下这件事情,还可以拍一部纪录片,我是台湾林语堂故居的执行长,林先生也有纪录片。我们有新闻学院,有纪实频道,中央电视台也有纪录片频道,应该有人来做这件事情。

来源:澎湃新闻