复旦大学哲学学院教授李天纲(文汇讲堂第25期嘉宾)主讲《明清的江南文化与欧洲世界》(顾玉婷摄)

“行在”云者,法兰西语犹言“天城”,前已言之也。既抵此处,请言其极灿烂华丽之状,盖其状实足言也,谓其为世界最富丽名贵之城,良非伪语。”

——冯承钧《马可波罗行记》

《马可波罗行记》中将苏州赞誉为“东方威尼斯”,称之为地城,将杭州喻为天城,这正呼应了中国的谚语“上有天堂,下有苏杭”。在13世纪后期意大利旅行家马可波罗的游记中可窥见江南人文风貌之一斑。随着明代以后欧洲人士大量进入中国,中国文化逐渐受到欧洲的影响。交流是双向的,在“西学东渐”的同时也在“中学西传”,以至于在17、18世纪形成一股以中国趣味为时尚的热潮,历史学家称之为“中国风”(Chinoiserie)。

7月26日,在“最‘艺’江南”——文化十讲系列讲座第六讲上,复旦大学哲学学院教授李天纲在题为《明清的江南文化与欧洲世界》的演讲中,将江南进入“全球化”的契机和论证娓娓道来。“17世纪以后,江南社会就进入‘早期全球化’,在‘西学’过程中,上海人‘崇洋’,但不‘媚外’。他们把西学和传统学术交融,各取所长,交融会通,产生了一种新的学问,充实了‘江南文化’,又演变成了上海的‘海派文化’。”

利玛窦翻译了“扬子江”,欧洲人由此知道长江

在许多文人墨客的眼里,江南是杏花村雨的江南,是烟雨惆怅的江南,是温柔多情的江南。对大多数人而言,本土化或是对江南文化的首要认知,其实上海在明代就已成为西方学术和西方文化的输入地。一般以为,上海是在鸦片战争以后(即1843年11月14日开埠)才成为一个通商口岸,是从“一个小渔村”发展起来的,“其实完全不是这样,上海在开埠之前已经是一个东方大埠。”李天纲首先纠偏这个一直被误导的问题。仅在明朝万历年间,上海就出现了一批重要人物,比如徐阶、董其昌、陈继儒、陈子龙等等,其中最重要的就是徐光启,被认为是最早具有“全球意识”的中国人。师从朱维铮教授,曾和他一起编订《徐光启全集》的李天纲浓墨重彩地讲述了徐光启的“全球化思维”,当然,他的故事里也少不了来自意大利的好友、传教士利玛窦。

意大利传教士利玛窦(左)和徐光启(右)

“中国和欧洲的广泛交往,始于16世纪晚期到17世纪初期,即中国的明朝末年。中西文化交流在江南非常美好,双方都有着宽容、好奇、友善,甚至还有些浪漫的幻想。”身为复旦大学徐光启-利玛窦文明对话研究中心(利徐学社)的发起人之一,李天纲这样描述利玛窦,他不仅作为西方文化使者把欧洲带到到了中国,也将中国文化传递到了欧洲,具有文化交流代表的双重责任。1600年,徐光启和利玛窦在南京会面,标志了江南人的“世界主义”发端。

从江南人的洋名字,到“扬子江”一词的翻译,李天纲逐一描绘,“欧洲人知道‘长江’,可以追溯到《1618年耶稣会中国年信》中的翻译:这条宽阔的江流量甚大,而且水流湍急,世界范围内也极少能与之相较者,故此得名曰:扬(洋)子江(yamcukiam),即‘海之子’。”这是李天纲所见的欧洲人最早翻译的“长江”(Yangtze River),虽然“洋之子”的解释是错误的,但欧洲人从此知道了长江。近代西方人就近观察中国的第一本著作《利玛窦中国札记》在17世纪时已流行欧洲,其中对“上海”有着突出的描写,代表了17世纪欧洲人对“江南”的认识。书中便透露,是利玛窦翻译和命名了“扬子江”。

李天纲编订的《徐光启全集》十本(左)、近代西方人就近观察中国的第一本著作《利玛窦中国札记》(右)

传教士、思想家赞美“江南”,孟德斯鸠夸其为“人间天堂”

“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?”白居易笔下的江南鲜艳夺目,令人神往。而在利玛窦的描写中,“江南就是被称为‘丝绸之国’的国度。因为在远东除中国外没有任何地方那么富饶丝绸。那个国度的居民无论贫富都穿着丝绸,而且还大量出口到世界最遥远的地方。”在他眼中,南京的城墙,宏伟壮丽,足以和罗马相媲美。“衣被天下”、“折色”交税;文化发达、官员聪明;长寿之乡、冬暖夏凉……都是他对江南、对上海的认识。

上海人、松江人、江南人,在利玛窦这里是不同的谈论人群。李天纲解释,欧洲人在17世纪就知道上海人“头子活络”,他们发现上海人的“精明”特征,后来成为“海派文化”指出的上海人特征。欧洲人印象中的“上海人”聪明、肯干、实惠、喜欢做生意,因此在鸦片战争后的《南京条约》中,一定要把上海列为“通商五口”之一。《利玛窦中国札记》中对上海和江南的描述,启动了欧美人士对中国文化的赞美,如“鱼米之乡”、“物产丰富”、“文士众多”、“人性温和”等等说辞。这些描写,并不见于利玛窦对别的地方有如此程度的赞美,“江南特殊论”显露无疑。

此外,欧洲的启蒙思想家也赞美“江南”,李天纲以孟德斯鸠对“长三角”的横向比较为例,在《论法的精神》(1748)中,孟德斯鸠明确提到了“长三角”,并作了比较,不过并非和“珠三角”、“环渤海”相比,而是和古代“尼罗河”、当代“尼德兰”。孟德斯鸠对长期繁荣的“江南”有着多重肯定,他认为江南人是中国人中最突出的,因为他们勤劳。虽然孟德斯鸠对中国的整体评价并不高,但他似乎把江南单列出来,因为这里的人民“勤劳”、“智慧”、“礼貌”,中国实行的是“开明专制”。孟德斯鸠的“江南特殊论”,延续着从马可波罗到利玛窦,到杜赫德的话语,把“江南”夸饰成了“人间天堂”。

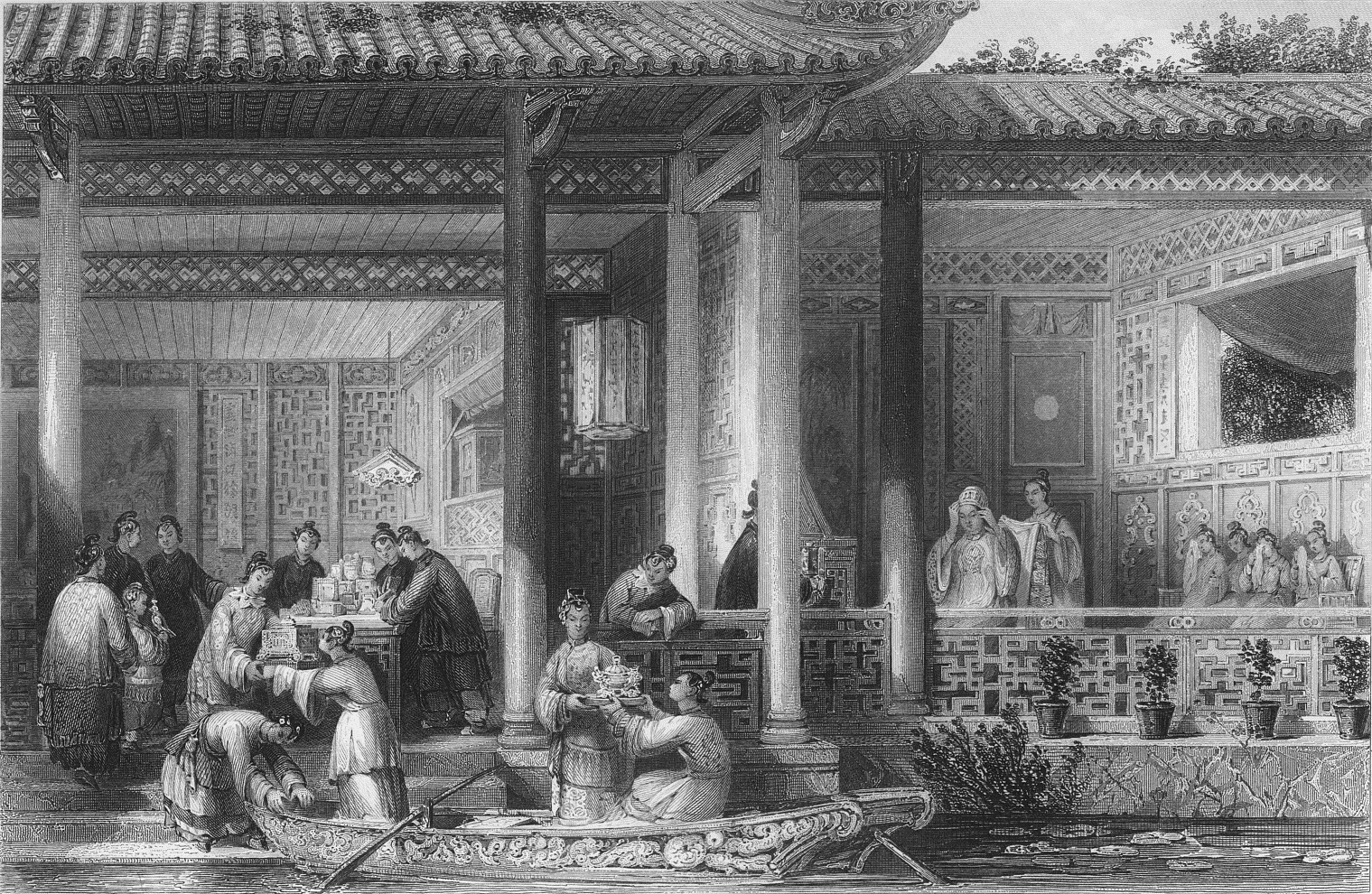

湖州湖丝商人、江南的大户人家闺房、江南的“人家尽枕河”……在李天纲现场展示的图片中,1840年以前欧洲人的江南印象清晰可见。

江南的“人家尽枕河”

徐光启把12时辰切成24小时,让明代的中国与世界站在一起

其实,早在400年前,江南人就开始了与欧洲文化的交往,有迹象表明,上海是中国最早翻译欧洲经典著作的城市,当然,这要归功于徐光启。1619年,利玛窦的学生金尼阁从欧洲回来,带了“西书七千部”。徐光启曾策划让朝廷开“译局”来翻译。由于此事久议不决,于是徐光启自己动手翻译,并在家乡筹资刊刻。近年来,在中意文化交流论坛、《中西文化的早期交流》等主题讲座中,徐光启可谓是李天纲提及频率最高的“一号人物”,他希望能在更多场合,更有力地推动大众对徐光启的认识和重视。

徐光启和利玛窦翻译的《几何原本》是文艺复兴以后欧洲人从阿拉伯找回来的重要著作,原来就是古希腊的几何学。“‘几何’其实是徐光启的音译”。李天纲坚持认为“几何”这个词是上海话,它是从Geometry的前三个字母Geo翻译过来的,“用普通话读,‘几何’和Geo区别很大。但是用上海话,特别是松江方言或者苏州方言来读,这两个音就很接近。”现场听众跟着李天纲用上海话念了几遍,不约而同颔首认同。

徐光启和利玛窦翻译的《几何原本》(左)及徐光启制定的《崇祯历书》(右)

徐光启之所以学习、翻译“西学”,因为他是利玛窦的朋友和搭档。他们相互为师。李天纲曾在他的书中写道:“上海人的性格当中崇洋是有的,但媚外是没有的,上海人和外国人之间是互相合作,是相互学习的。会通融合之道,正是徐光启启发我们的。”那徐光启学到了什么?李天纲举例,比如说番薯,徐光启并不是第一个引进番薯的人,但是因为他的上书、推广、实验,才使得番薯在全中国普及。又比如,古人把一天分为12个时辰,而西方人把一天分为24个小时,我们今天的计时单位是小时,而不是时辰,正是因为徐光启在制定《崇祯历书》的时候,把12个时辰一切为二,切成了24个小时辰(简称为小时)。徐光启当年做出的上述调整变革,使得明代的中国跟整个世界站在了一起。

徐光启的翻译工作,是上海文化当中不得忽视的内容,尽管他在上海开埠前210年就离世了,但他的思维在现在看来却极具现代性和全球性。

在“最‘艺’江南”——文化十讲系列讲座第六讲上,李天纲为听众描绘17世纪欧洲人的江南印象(顾玉婷摄)

意大利驻沪总领事馆文化处原处长倪波路曾经说,他很自豪自己家族的祖先熊三拔曾经来到中国和徐光启合作翻译了《泰西水法》。徐光启在谈到自己的翻译原理是说:“欲求超胜,必须会通,会通之前,必须翻译。”意为,想要超过欧洲来的“西学”,必须融会贯通地学习;学习之前,首先还要翻译。“翻译”、“会通”、“超胜”是学术创造的三个阶段,置于当下,依然适用。

以徐光启为首的一代人,在明清文化最繁荣发达的江南地区,开创了中西文化交流的局面,使得后来上海在19、20世纪成为了中西文化交流的中心。接受先进,融通中西是徐光启的主张,“海纳百川”是我们今天对他的概括,亦是他为上海城市精神作出的最早注脚。

作者:袁琭璐

编辑:袁琭璐

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。