【栏口词】热点问题的学术解读平台——文汇讲堂至今已举办了134期,汇聚了270余名各界精英和学界领军人物。2019年的“嘉宾新著先睹”,摘编学者、嘉宾从2018年7月至2019年年底出版的新著、序、主编说,展示学者们最新研究成果,彰显新时代的文化自信和中国力量。栏目将从7月13日起至12月,每周2-3期。

本周将分享三本有关上海的书作,分别从历史、城市空间、上海变迁等不同维度切入。今刊发上海师范大学都市文化研究中心主任苏智良教授(文汇讲堂第88-5期嘉宾)主编并作序的《从荒野芦滩到东方巴黎:法租界与近代上海》。本书聚焦“法租界与上海城市变迁”,其中涉及军警与司法、居民与市政、法租界文化等方面,填补了上海史研究中法租界史的研究短板,讲堂摘选第13章上海咖啡馆缘起,2018年,南京西路上开出了星巴克亚洲首家甄选烘焙工坊旗舰店,再次引领时尚。

《从荒野芦滩到东方巴黎:法租界与近代上海》,苏智良、蒋杰主编,责编章斯睿,上海社会科学院出版社2018年12月出版,定价58元

【苏智良主编序选编】

法租界:孙中山、毛泽东、周恩来、间谍左尔格、饶家驹曾云集于此

20世纪90年代以来,上海史的研究成为世界城市史研究中的一朵奇葩,各种文字的上海史书籍层出不穷,突飞猛进。然而,在日益喧哗的上海史研究中,法租界史的研究,却是一块比较显著的短板。

其实,法租界在近代上海发展中具有不可或缺的地位。首先,上海法租界是一个独具特色的城区,许多重大事件发生于此。如革命者利用法租界管理的缝隙而进行活动,这里堪称是革命者的集中地。孙中山长期在此居住,反清、反袁,改组国民党,规划新中国。对法兰西文明情有独钟的陈独秀也流连于此,他将早期的共产党人聚拢于霞飞路、环龙路之间,并促成中国共产党在法租界的诞生。法租界的西区栖居着大批政治人物,其中包括蒋介石、孔祥熙和宋子文等。而利用法兰西人浪漫而松散管理的黑道人物,也纠集在华格臬路(今宁海西路)一带,谱写着诡异而残忍的秘史。其次,法租界有着独有的管理模式、文化特征以及外观独特的街区,它与公共租界一道,构成了上海租界的完整的城市面孔。再次,法租界的出现,不仅是法国人,也包括居住其间的众多俄国人、犹太人等,使得上海在吸收外来文明时,呈现出多姿多彩的面向,这种文化多元使上海具备了有别于香港这个单一的英国殖民地的文化密码。

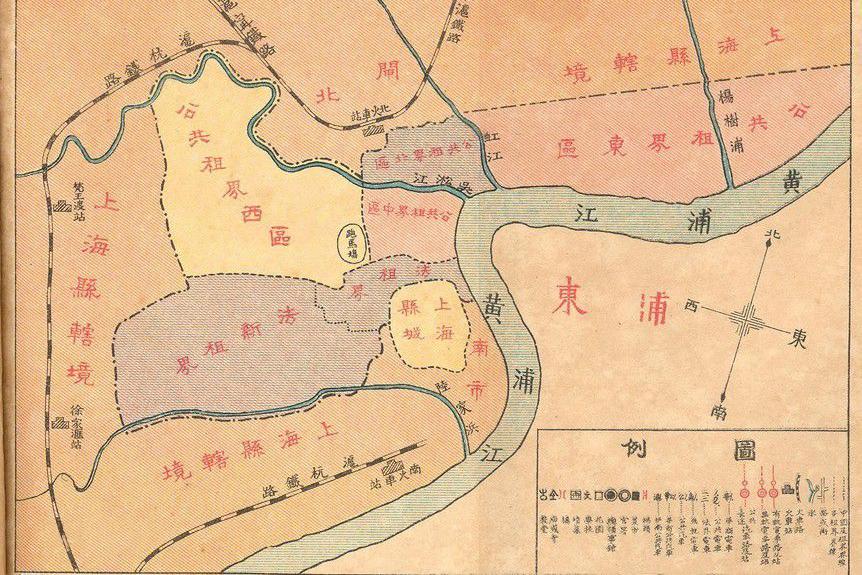

上海法租界、英租界(公共租界中区)与美租界(公共租界北区)

1849年法租界在洋泾浜与护城河之间建立,它与北面的英租界、美租界一道,成为新兴的城区,到19世纪50年代已雏形初露,从而出现了北市与南市(指上海县城)并存的局面,后来租界的西扩,客观上形成了上海近代城市由东而西的走向。法租界的城市规划独树一帜,营造出近代中国城市中最完整、最优雅的高档住宅区。我曾亲耳听到一些城市规划大师言,一生跑遍世界,感觉最雅致的街区还是上海法租界;在今天中国城市高速建设的时代,我们能从法租界的成长中悟出多少真谛。依托法租界的土山湾地区,是近代中西文化交流的重要窗口。还有,承载徐光启创新求变精神的徐家汇街区,对于海派城市精神的涵养具有独特的价值。

居住在法租界的各界名人,更是出演了众多改变历史的时代剧。毛泽东短期暂居太仓路;周恩来则长期潜伏法租界,参与中央决策,掌控中央特科。叱咤风云的天才间谍左尔格,曾在霞飞路、福开森路留下足迹。法国人饶家驹建立一批国际难民收容所和南市难民区,使得上海成为第二次世界大战时期救助难民最出色的城市。刘海粟开风气之先,在顺昌路创建的上海美术专科学校,不仅承接土山湾西画传播基地的功能,成为中国西洋画人才的培育基地,而且也是反封建、致力社会改造的堡垒。金九等朝鲜志士的九死一生,炮制出大韩民国临时政府的法统。商业领域,从公馆马路到霞飞路,这里曾是亚洲新潮、时尚的发源地。

诸如此类,有太多的课题可以深入探究。

【正文选编】

1920年代末去咖啡馆,是拥抱现代化和身份认同

有一句谚语说:“咖啡馆是最能体现西方文化的场所。”在20世纪30年代上海文人的笔下(左翼文学和新感觉派等),咖啡馆更多地被赋予了想象西方的价值,“咖啡店的确是现代生活之一大象征”。一方面上海的咖啡馆,是西方现代文明的表征。中产阶层分子可以在这里轻松地交换主张,参与政治性辩论,知识分子在这里可以集体参与改进中国社会及救亡图存的谋划。位于上海租界内的咖啡馆,在某种程度上是一种对西方公共领域的想象,这恰恰与五四运动以后左翼知识分子对于现代化的热望不谋而合。

去咖啡馆喝咖啡的休闲方式出自法租界,咖啡馆让茶馆失去魅力

在上海,去咖啡馆喝咖啡这种休闲方式出自法租界,咖啡馆也主要分布于法租界霞飞路。这里与布满摩天大楼和百货公司、散发着商业气息的公共租界不同,处处展示的是法国的文化情调。此外,上海的咖啡馆不仅有法国情调的,还有意大利和俄国情调的咖啡馆,北四川路也是咖啡馆比较集中的地方,有白俄开设的,日本人开设的咖啡馆的布置颇有特色,张挂和式年红灯笼,侍者均操日语,这是曾经东渡扶桑的留学生们爱去的地方。

咖啡馆的流行,一面展现了异国风情,一面也在新建的娱乐场所中呈现了想象力。同电影和汽车一样,咖啡馆也是一种现代性象征,一种闪烁着法兰西艺术魅力、精致的现代性。公共租界的联邦(Federal)咖啡馆和霞飞路上的文艺复兴(Renaissance)咖啡馆以及其他档次稍低一点的咖啡馆,在1930年前后遇到了豪华的卡迪尔(Theophile Gautier)和雷尼尔(Henride Regnier)咖啡馆的激烈竞争。咖啡馆很受从日本回来的作家青睐,因为咖啡馆在日本早已普及,咖啡文明由于《咖啡座谈》和《咖啡店之一夜》等作品而闻名。对年轻的知识分子来说,咖啡馆让茶馆失去了魅力。

旧上海霞飞路上的咖啡馆

早期对“咖啡”的翻译至少有五种,1920年末才成为时髦事物

上海的咖啡馆的确是其融合西方文化的主要特征之一。据薛理勇的考证,中国最早记载咖啡的历史文献可追溯至1887年的《申江百咏》,其中一段竹枝词描写了西方餐馆在客人用过主菜之后,向他们奉上咖啡。早期上海对咖啡的翻译至少有五种译法或写法: 磕肥、高馡、珈琲、考非、咖啡。其中将咖啡翻译成“磕肥”和“高馡”等词在晚清的小说中时有出现。而“珈琲”一词则不是从译音而来,而是从日语借用过来的。如20世纪二三十年代上海有多家日本的咖啡馆,店名就写着珈琲二字。在洋行中任职员的上海人也随西人之饮食习惯,吃起了西餐,喝起了咖啡。上海的洋行职员初喝咖啡,很不习惯其苦涩之味,喻之为喝咳嗽药水。很多早期的西餐馆都提供咖啡馆,如沙利文、凯司令等,但真正营业性的咖啡馆出现较晚。1909年由商务印书馆出版的《上海指南》,尚无单独的咖啡馆记载,只是在介绍西式菜肴时,包含咖啡在内,当时不叫咖啡,而称为“加非”。1918年出版的《上海指南》上有西餐馆35家,而咖啡馆仅一家,1920年以后咖啡馆才较普遍。咖啡馆日渐风行起来,以至于1917年由黄楚九兴建大世界之时,都不忘在大世界屋顶上特设立一个咖啡厅。大致到了20年代末,咖啡店俨然已成了一种时髦事物。约朋友一起一边喝茶或喝咖啡,一边进行思想交流,甚至只是消磨时光,业已成为知识分子普遍的休闲方式。

1909年商务印书馆出版的《上海指南》中,咖啡写作“加非”

常能遇到文艺名人鲁迅、郁达夫、叶灵凤等,去咖啡馆是中产阶级的名片

这一时期的咖啡馆更多的是和知识分子联系在一起的。上海的咖啡馆一方面是展现现代都市文明的重要场所,一方面它也代表着中产阶层的文化想象。为了实践中产阶层的文化理想,当时《申报》副刊《艺术界》专门开办了“咖啡座”栏目,为中产阶层知识分子提供了自由讨论的空间。1928年8月8日,“咖啡座”栏目刊登了一则题为《上海咖啡》的广告。广告写道:“发现了我们所理想的乐园……在那里遇见了我们今日文艺界上的名人龚冰庐、鲁迅、郁达夫等,并且认识了孟超、潘汉年、叶灵凤等,他们有的在那里高谈着他们的主张,有的在那里默默沉思……”曾留学法国的海派文人张若谷就经常与田汉、傅彦长、朱应鹏等几位友人在霞飞路上俄国人开设的巴尔干咖啡店内一边喝咖啡一边谈笑风生,“从‘片莱希基’谈到文学艺术、时事、要人、民族、世界”。

张若谷就曾感喟十里洋场的大上海(当时指1920年代后期)没有一家中国人开的文艺咖啡馆,他认为文艺咖啡馆是“现代都会生活方面应有的中产阶级热衷于去咖啡馆的三种乐趣:(1)咖啡本身的刺激,效果“不亚于鸦片和酒”;(2)咖啡馆提供与朋友长谈的地方,“此乃人生之乐”;(3)咖啡馆里有动人的女侍。一类是洋女人,另一类则是中国女孩。但都地位低下,生活贫困。洋人中多是来自欧洲的难民,尤其是白俄难民。

咖啡馆中的白俄女店员

对咖啡的讲究某种程度上隐喻了一种身份的“区隔”

咖啡馆俨然还是个布迪厄所谓的“区隔”空间。有位老咖啡客回忆说,当年,他第一次走进光明咖啡馆(人民饭店的前身),进去就是红地毯,因为以前的皮鞋是硬皮底,一路走过,只听见皮鞋“咯吱咯吱”的声音,没有其他声响。就是这最初的印象,使老人在今后的日子里,一直固执地把咖啡馆和“档次”“品位”这些词联系在一起。的确,当时咖啡馆是比较高档的场所。那时候去咖啡馆的中国人分几种,最多的是那些帮外国人做事的高级职员,用今天的话来说,就是外企白领。他们多为外滩写字间里的职员,早上上班之前,先到南京路上的咖啡馆里小坐片刻,要一杯咖啡,烘好三明治,涂上果酱或黄油,吃两片再去上班。

饮用咖啡也是有着其内在的门径,或者也可称之为“咖啡经”吧!据一位老咖啡客回忆说:“其他么,还可以喝法式咖啡、就是在咖啡中放小半勺的白兰地,如果放威士忌,就变成英格兰皇家咖啡,放入朗姆酒就是美国华盛顿咖啡,这些咖啡都带着酒香。”“喝咖啡还有个规矩,调羹不能放在杯子里,调好糖以后,调羹要放在托盘上。”在老咖啡客的印象中,这些不成文的规矩似乎都是从好莱坞电影中学来的做派:“喝奶咖也有三步曲: 咖啡上来,第一步不是喝,而是闻,闻闻它的香味怎么样。第二步放下咖啡杯、不放糖、不放奶要清的喝两口,品它的原汁原味。最后再放奶放糖喝。”对咖啡之类的摩登玩意儿的讲究,某种程度上隐喻了一种身份的“区隔”,不仅区隔与都市内其他阶级,特别是作为城市下层阶级的如工人阶级、城市贫民等,同时也是中产阶层内部不同层次的区隔。

咖啡馆的选址也不是杂乱无章的,而是暗暗的与城市的区位定位相合。中产阶层市民对咖啡馆的品位消费不仅体现在饮用咖啡的技巧或者门道上,更加体现在到哪里的咖啡馆去品尝咖啡。

老上海的咖啡馆

鲁迅对“革命咖啡馆”的批判:与无产阶级革命事业不协调

对于咖啡馆所透露的中产阶层文化品位或者小资产阶级趣味,在知识阶层中也是持有不同的看法与态度的。如鲁迅对位于北四川路上号称“革命咖啡馆”的上海咖啡馆,批判语调甚是辛辣、不遗余力。据具体经办这家咖啡馆的饶鸿竞回忆,咖啡馆开张后去喝咖啡的人很多。鲁迅写道:“门口是晶光闪烁的玻璃招牌,楼上是‘我们今日文艺界上的名人’,或则高谈,或则沉思,面前是一大杯热气蒸腾的无产阶级咖啡,远处是许许多多‘龌龊的农工大众’。他们喝着,想着,谈着,指导着,获得着,那是,倒也实在是‘理想的乐园’。”

鲁迅对革命咖啡馆内左联革命知识分子辛辣的讽刺,尤其体现在对“无产阶级咖啡”这一用词的强调。在鲁迅看来,这些左翼文人,在咖啡馆内聚会,畅谈无产阶级的革命理想。左翼知识分子欣赏、享受着中产阶层的消费文化和生活方式,通过咖啡馆这一客体,将上海的殖民现代性对西方“中产阶层生活方式”的拙劣模仿一一呈现、表露无遗。在鲁迅看来,品尝咖啡的文化意义及透过其外观所传达的象征取向与无产阶级革命事业是如此不协调。上海咖啡馆虽然名为革命咖啡馆,但其西方内涵乃至强烈的排拒性的社群意识却是毋庸置疑的,明显是和作为咖啡消费者的左翼知识分子所宣扬的无产阶级革命理想背道而驰。

——王舒选编自第13章《公共空间与现代生活方式:近代上海的咖啡馆》,作者江文君,约1.1万字,袁琭璐加标题

鲁迅在《三闲集》“革命咖啡馆”一章中,辛辣地讽刺咖啡馆这一客体

【目录】

【主编简介】

苏智良,上海师范大学教授、博导,教育部人文社会科学基地上海师范大学都市文化研究中心主任、中国慰安妇问题研究中心主任,兼任上海历史学会副会长、中国现代人物研究委员会主任、上海市初中历史教科书主编等。研究方向有社会史、上海城市史、抗战与中日关系等。现已出版《上海:城市变迁、文明演进与现代性》(2011)、《慰安妇研究》(1999)、《中国毒品史》(1997)、《上海黑帮》(2010)、《日军“慰安妇”研究》(2015)等著作四十余种。

2015年,苏智良做客第88-5期文汇讲堂《抗日战争与中国民族的复兴》

【编后感言】

今天读法租界的咖啡馆,可以复原具有海派文化的上海对于时尚的推崇,故曾有“东方巴黎”之称,当时是西方文化向上海的推进;如今的上海,亦是时尚之地,从星巴克将亚洲首家甄选烘焙工坊开设在南京西路来看,对西方现代化的追求的主体已有所转换,是上海人以优雅、精致、创新来营造时尚,逐步吸引着更多对现代化有向往的全球人。咖啡成了历史的见证。(李念)

【留言有奖】

留言有奖,从速码字!欢迎各位读者在【嘉宾新著先睹】稿件下方留言,我们将从留言者中评选出若干优质留言者,送出嘉宾新著!(每月一评)

【嘉宾阵容】

相关链接:

冯俊:怀揣党史伟大精神,再出发走新长征路 | 嘉宾新著先睹④

栏目策划:李念

编辑:袁琭璐

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。