▲毛尖、李陀、金宇澄、罗岗(从左至右)就城市与人的话题展开文学对谈

【导读】旅行与文学之间关系密切,在古代中国,行万里路才能诞生的文学家、历史学家、诗人都是笃信“长安何处在,只在马蹄下”的旅行者。在现代中国,由于旅行变得轻而易举,似乎写作也开始变得更为常态化。在文学编辑、文艺批评家、文学教授们看来,文学似乎没有那么简单,文学应当是作家对时代的思考,文学应当是一种思想形式。日前,在思南文学之家,带着《无名指》出席的李陀与《上海文学》杂志编辑、《繁花》的作者金宇澄、专栏作家毛尖以及华东师范大学中文系教授罗岗(文汇讲堂第81-5期嘉宾),四人就城市与人的话题,借助对《无名指》和《繁花》两书的解读,展开了一场文学对谈。四人在现场向读者示范了如何正确阅读一本文学著作。

背景:城市化是永恒话题,巴尔扎克也曾遇到

李陀的《无名指》以及金宇澄的《繁花》讲述的都是城市生活的故事,不同的是《无名指》以海归心理学博士杨博奇为主人公,漫游北京城,从而沉思人与城的关系,而《繁花》则是以上海为背景,通过穿梭在里弄里的沪语苏白,对城市里生活着的鲜活个体,做心理问题的追问。不约而同地以城市作为小说的生活场景,将城市化作为时代背景,华东师范大学城市文化研究中心毛尖教授在讲座现场就说两本小说好似一场京沪对决。京、沪这两座具有相似性的中国城市在面对城市化进程过程中存在着巨大的差异,这也造就了两本小说的不同。

作为文学评论家的李陀曾说,他并不欣赏当前文坛的两种文学写作潮流,消费主义型写作和自我认知型的写作。对于李陀而言,文学自然应当是要解放思想的,要更自由地思想,文学最高境界应当是一种思想形式,是对作家所处的时代进行的一个反思。通过《无名指》,李陀说他最想表达的是城市发展对人的影响。

▲李陀的《无名指》以及金宇澄的《繁花》讲述的都是城市生活的故事

在讲座伊始,李陀这样叙述了他写作《无名指》的思考,他认为,近几年以来中国发生的深刻变化之一就是城市化的急剧发展。今天中国应该是世界上城市化程度最高的国家。“虽然我们现在还有很多农村人口,但城市化发展到这个程度的时候,文学上怎么写城市就成为了一件很大的事情。”

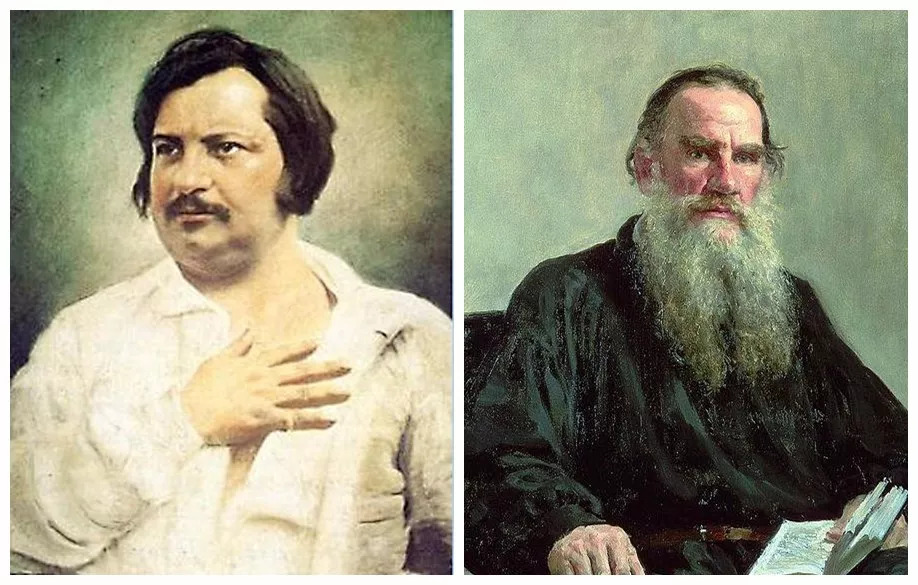

回顾巴尔扎克、托尔斯泰这些经典作家,他们也关注城市的发展,虽然在他们的时代,俄国的城市化程度尚且不发达。但这些经典作家关注城市的原因和李陀是相似的,“正因为城市发展给人类带来了许多前所未有的新问题。”城市病在今天的中国愈发严重。例如城市中个体的孤独感、抑郁症的爆发等等。在经历着剧烈工业化和城市化的当下中国,正是这些问题的出现引发了作家的共鸣。

▲巴尔扎克(左)、托尔斯泰这些经典作家也关注城市的发展

焦点:城市里孤独的人,承载自由和重担的悖论

城市小说关注现实。关注城市实际上最终还是要落实到生活在每个城市里不同的人。对于城市里生活着的人的描写,李陀认为自己的小说《无名指》不及金宇澄的《繁花》来得扎实。出现在《繁花》里的每一个人都是生于斯、长于斯的存在,是在上海有根基生长起来的上海人。《繁花》中的人物与社会之间有着深刻的联系。李陀认为《繁花》正如《红楼梦》一样,通过对日常生活细枝末节的直接描述,从而构建了活生生的人。

《繁花》的作者金宇澄则认为,通过具象化的细数城市中的日常生活,如此才能构建出具体的城市中的个人。而他笔下的上海人是极具流动性的,正是上海大城市高度流动性的缩影。而城市与农村相比较而言,它提供了相对自由的生活,成为了每个逃避生活、逃避压力的场所。罗岗指出,正是因为城市给了每个人绝对的自由,但是这自由却如同重担一般,并不是每一个人都能够承受的。

相较于具象化描写城市里孤独的人,李陀的小说《无名指》所聚焦的则是城市里成长起来的新兴一代,描摹的是新兴小资阶层的群像。李陀说当今的新兴小资阶层,他们是有知识、有思想、有自觉的,站在道德至高点的群体。但是他们本身又是与城市一起成长起来的,他们的生活方式离不开城市,因而也造就了这个群体自身的矛盾,消费与资本纠结于他们的生活,即感到不满又不无法摆脱,即想要寻求心灵的依托,但又不能放手虚无缥缈的生活品质。

▲李陀认为《繁花》如《红楼梦》一样,通过对日常生活细枝末节的直接描述,从而构建了活生生的人

写法:往回看,摆脱现代主义,回到人物、对话

作为《北文学》的副主编、《视界》的主编,李陀长期以来一直以文艺评论家和编辑的身份活跃于文坛。金宇澄则从1988年起,就担任《上海文学》的编辑。两人对于如何写小说都有自己心得。

李陀认为小说不同于新闻报道,如果只是采写现实事件,那么新闻报道已经足够了。文学应该高于这些。文学家对于一些问题的探索,比如现代化社会里,人的心灵到底有多黑暗,写作所达到的深度,是媒体写作所不具备的。而作家则需要通过作品帮助人来认识现实。小说的写作与新闻报道不同,它需要写作上技巧。华东师范大学中文系教授罗岗就认为两本小说在写作手法上都有往回看的趋势。不同之处在于,《繁花》一书,是向画本回头,采用的是中国腔的语言。在《繁花》中金宇澄还使用句读式的写作方式,通篇只使有逗号、句号,而《无名指》则是拒绝当前小说形式,想要回到19世纪小说的传统。

李陀说《无名指》写作的实验性在于“处处和现代主义的写作习惯反着来”,首先要“恢复小说写人物的传统”,把塑造人物重新放在写作的中心;减少象征、意象、隐喻、反讽等美学元素的运用,把写实的要素放在写作的中心位置;并且降低对心理描写的依赖,继承中国小说的写作习惯,特别是曹雪芹在《红楼梦》写作里展示的榜样,把对话当做小说写作的最主要的手段。

毛尖在与李陀的另一场对谈中也提及说,对于《无名指》中大量的直接引语的不习惯,毛尖把这笔账算到现代主义头上,认为旗帜鲜明倡议“反着来”,用长篇来做反向实验,恢复写人物传统,恢复对话传统,恢复写实传统,恢复日常生活传统,李陀的《无名指》无异于是重新发明小说。

▲如何读懂小说《无名指》,现场听友津津乐道

人物:那些不深刻的、不正面的人物,正是漂浮着的现代城市人

小说都离不开人物的塑造。而金宇澄的小说《繁花》所塑造的实打实的形象,那种脚踏实地的感觉,似乎在《无名指》中难以发现。毛尖说《无名指》中的杨医生行走北京,有强烈的浮游感。“你会觉得他是离地一寸在走,这跟《繁花》中的人物不一样,《繁花》的人物都走在上海地上。杨医生离地一寸走,有一种俯视苍生感。《无名指》中的人物都带有一种假做深刻的浅薄。”罗岗认为,在《无名指》中,整部小说中角色的理念性和符号性过于强烈。小说主人公杨医生强行地将城市中各类人拉入到小说情节中。书中人物类型简单化,人物形象异常的清晰。出场人物没有采取复杂化的处理,人物的转变出现了缺少完整逻辑的问题。

李陀在回应这些问题时说,他笔下的这些不深刻的、不正面的人物,正是现实的漂浮着的现代城市人。《无名指》里的城市中产知识分子“他们享受了今天消费主义社会给他们带来的物质生活,但精神上其实都是苍白的,尽管他们认为自己的精神很充实;他们本应在社会里扮演的角色是更沉重的,不是轻飘飘的,但他们不自觉。”借助此处“沉重”的社会角色与“轻飘飘”的自我意识之间的矛盾,李陀想说明的是,这群知识分子正是未来城市的主体,他们理应引导社会发展和时代变更,创造新的“三观”和新的价值。然而在现实中,他们却面临着某种分散而消极的精神困境。

▲今日(9月6日)文汇报头版"文汇深呼吸"栏目关注城市文学创作问题

李陀反问,他笔下的这些人物,他不是正面人物所以怎么能写成正面人物?他根本不深刻我怎么能把他写得深刻?我想写的正是他们那种假作深刻的浅薄。而小说中每个人的转变,都是无数的细节组成的。如果想从产生小说的情节层面上解释人物的转变,解释她的逻辑是很困难的,而细节则是特别重要的,包括眼神、手势、说话的语气、停顿。

回到文学,李陀始终坚持说文学家的责任就是去思考自己时代最困难、最困惑的问题,并且尽己所能,贡献自己的思想。什么是的最好的文学,就是在作品中包含着激励他人思索的思想。

图片来源:童毅影拍摄及网络

*文汇独家稿件,转载请注明出处。