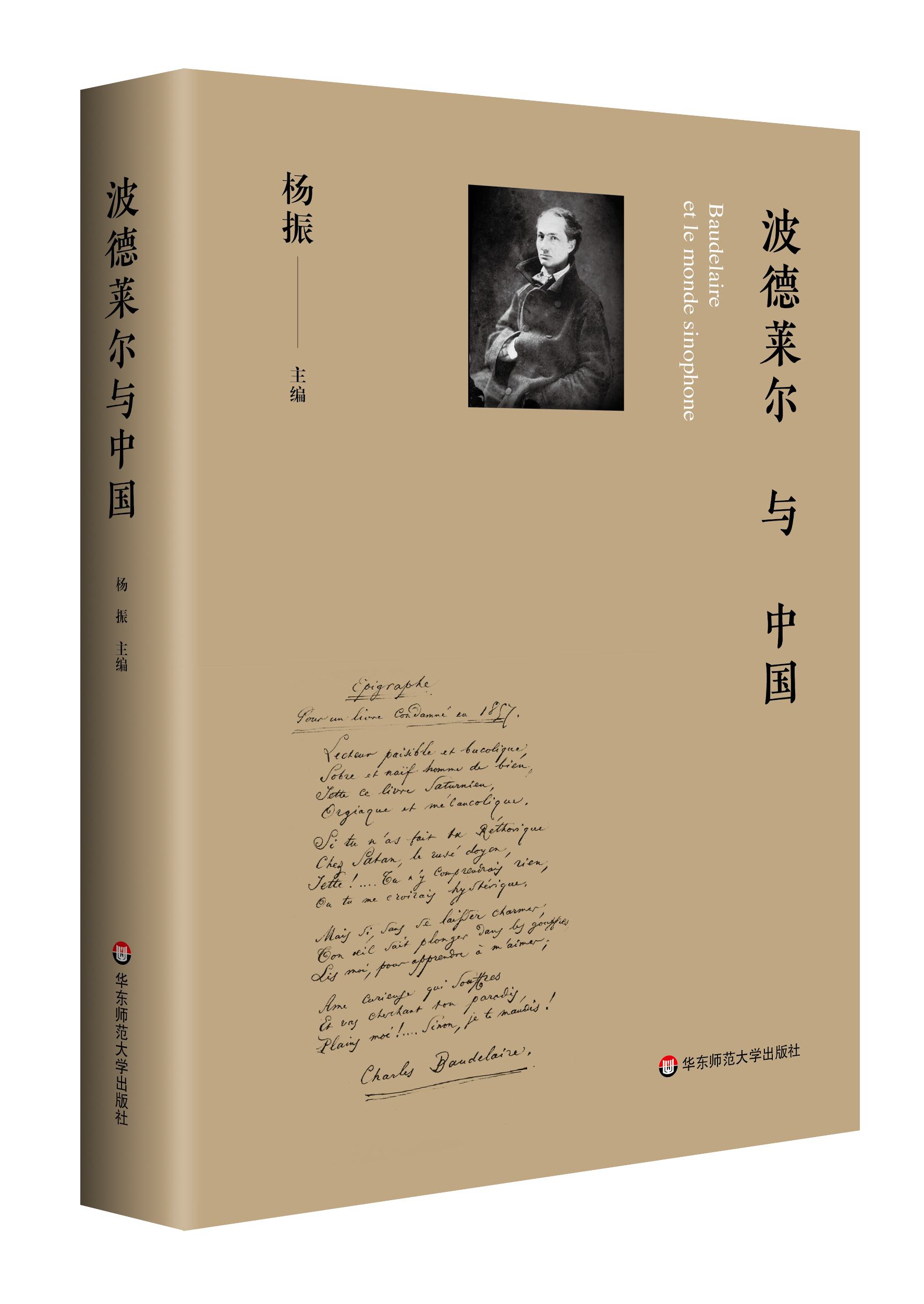

▲波德莱尔

在世界文学史上,能够以区区一部诗集改变文学景观,并且在文坛上赢得如此巨大而坚实声誉的,除了波德莱尔,恐怕再难找到第二个例子。一百多年来,这位“恶魔诗人”让一代代读者深感惊骇和魅惑。是怎样的神奇让他成为当今被最广为阅读的法国诗人?人们普遍慑服于他作品中呈现出来的那种震古烁今的新奇、深度和力度,但也没有片刻停止过围绕其人其作的种种争论:关于美和丑,善和恶,宗教和渎神,严肃和轻浮,进取和颓靡,真诚和佯装,古典和浪漫。我们纵有千百种说辞来进行解说,但似乎总感觉还有一些未尽之意不曾表达,似乎总感觉在为他描画的“肖像”背后还有一副讥诮的面孔未及表现。这不是我们的过错,这也许正是波德莱尔所希望看到的,他所期望的也许就是要让我们落入他的“诡计”。阐释上的言不及义,是跟波德莱尔的人生态度和写作特点密切相关的。

生活层面:在矛盾中纠结和挣扎

早在他在世的时候,他就被有些人视为追求至善的正人君子,被另外一些人看作哗众取宠的宵小之徒,但无论喜欢还是讨厌他的人,都注定会牢记他的名字。喜欢他的人是有道理的,讨厌他的人也是有道理的,因为波德莱尔一生的所行和所言无不显示他就是一个在矛盾中纠结和挣扎着的存在。

存在于他身上的矛盾一方面是出于与生俱来的天性:“我自小就感到心中两种矛盾的情感:对生活的厌恶和对生活的迷醉。”这样的天性促使他深明在任何时候存在于任何人身上的两种诉求:“一种向着上帝,一种向着魔鬼。”另一方面这也是他刻意追求并主动加以利用的状态,他是“带着快意和恐惧培育自己的歇斯底里”。对他来说,矛盾是命定的人生,是生活的真相,是包含着最丰富亦最深邃启示的神秘。“天堂还是地狱”,这是他的诗集通篇发出却又无解的人生追问。倘若世界上只有天堂,他会因为天堂并不完满而失望;倘若世界上只有地狱,他会因为地狱太过单调而愤怒。他在这个世界上找不到自己的家园,如同一个流浪在天堂与地狱之间的无主孤魂。也许他原本就不屑于找到固定的家园,而是抱着疯狂的想法,刻意追求甚至玩味那种令他纠结到痛苦、挣扎到绝望的“深渊”之感。他的文字的诡奇、意象的突兀、思想的张力在很大程度上正是得益于一个个让他撕心裂肺的矛盾。就像他自己说的,他的确有一种非常特别亦是非常幸运的素质,可以从仇恨中汲取快意,从蔑视中获取荣耀,从丑陋中攫取美艳,从痛苦中夺取尊严。“投身渊底,地狱天堂又有何妨?/到未知世界深处去发现新奇!”为《恶之花》做结的这两句诗道出了他作为常人和诗人的全部理想。

生活中的波德莱尔可谓是一个亦正亦邪的“怪人”,为了新奇而好做惊人之举,也好发惊人之语。他认为三种人是可敬的,并且希望成为这样的人:祝圣的教士,杀戮与自我牺牲的战士,歌唱的诗人或演员。他做自己的诗,也做自己的脸,还染自己的头发。他把自己“纨绔子”的理想贯彻到穿衣打扮的最不起眼的细节中,以近乎变态的苛刻追求对自己“形象”的塑造。他也时常出入欢场,把翩翩起舞的绅士淑女说成是群魔乱舞的骷髅。有人指责他是装腔作势,想以摆姿弄态的做派“大出风头”。他的好几位朋友都提到,他的面相兼有隐修士和恶少的特点,高傲中带着怜悯,冷峻中带着挑衅,沉着中透一点诡异,惊恐中有一股英气。

波德莱尔的人生的确是带有几分“表演”性质的。其实,所谓“表演”只不过是表面现象。他实则是要在生活中实践自己作为诗人或演员的理想,把自己的人生当作一件艺术品来经营,要创造出一个既像是现实的又像是非现实的自我。这位纨绔子生活在庸凡的现实中,却无时不在追求一个超越的自我。他说:“纨绔子应当不断憧憬崇高;他应当在镜子前生活和睡眠。”与其说这是一种刻意的姿态,不如说这是一种刻苦的态度,是一个在天性上对人生绝望的悲观者在身陷物质和精神的双重困境之际,试图通过意志的作用而做出的最大的乐观努力。

艺术层面:乖戾诗艺与悖逆精神

与他在生活层面的怪癖趣味相对应的,是他在艺术层面的乖戾诗艺。圣伯夫把他称作“歇斯底里的布瓦洛”,又说他是“用彼得拉克的方式歌唱丑恶”。他说的是波德莱尔那种融合美丑、兼具雅俗的奇特文风。不要以为波德莱尔在诗艺上的乖戾是故弄玄虚。作为诗人,他擅长把握格律和韵脚;作为纨绔子,他擅长施展独特和自由。他借用世俗的语汇,但并不意味着向世俗妥协,一如他借用宗教的语汇而并不意味着为宗教张目。他是那种在一切地方,甚至在最不可能具有诗意的地方发掘诗歌的诗人,能够见人之所不能见,言人之所不敢言。他秉有炼金术士的魔力,可以化腐朽为神奇,把风月场中的经验熔炼成对于现代世界的观照,让既熟悉又陌生的意象达成非同凡响的效果。他在身为烟花女子的“荡妇”身上看到了风华绝代的现代都市的身影,两者都深谙伟大造化之神奇,作为实践自然“隐秘意图”的工具,在“将世人的血吮吸”的同时,自觉或不自觉地“造就天才的才艺”。“将世人的血吮吸”和“造就天才的才艺”是从同一种功能中衍生出来的两种看似不同而实则紧密关联的形态。面对这类复合的存在,诗人没有办法在伟大与卑鄙、污秽与崇高之间进行明明白白的鉴别,也不能在憎恶与爱慕、诅咒与赞美、轻蔑与感激之间进行明明白白的抉择,于是他只有通过“对相反事物的整合”去体会包含在事物整体中的那份神秘,那种上也是下,罪恶也是恩宠,魔鬼也是神明,美丑一体,善恶相共的境界。他能够做的,就是用矛盾修辞的方式发出令人惊栗的喟叹:“呜呼,污秽的伟大!崇高的卑鄙!”

支撑波德莱尔怪癖趣味和乖戾诗艺的,是他思想层面的悖逆精神和异端见识。他喜欢运用二律背反的命题,是因为他善于以一种与常规相悖的方式看待和体验事物,在世界的反面去观照世界,在人心的反面去省视人心,在生命的反面去吸吮生命。同时,他也善于从不同的角度去审察同一事物,用两种不同的方式去体验同一事物。他可以高呼“革命万岁”,但不是以信念坚定的革命者投身其中,而是在“全人”理想的驱使下作为诗人去体会人生的种种不同可能样态,扩展人生的幅度。因而他“不仅会高兴自己成为受害者,也不会痛恨自己成为刽子手——为了用两种方式体会革命”。

怪癖的趣味、乖戾的诗艺、悖逆的精神和异端的见识,织就了波德莱尔的“独特”和“创意”,让我们看到不一样的景观,经历不一样的人生,体会不一样的感动,领受不一样的情怀。他天才般向我们走来,用他那些亦庄亦谐的诗歌唱出了现代人的种种情感纠结,让我们看到在他所置身的那个“发达资本主义时代”,丑陋也会是一种壮丽,理想也会是一种忧郁,伟大也会是一种焦虑,恶也会是一种英雄主义,美也会是一种暴力。

波德莱尔并不是只有一副面孔。他可以作为俗人去尝试自我摧残的享乐主义,也愿意作为圣人去奉行自我折磨的禁欲主义。但作为诗人,他立志实行的是无拘无束的自由主义。他有意愿在不同的人生中穿行,在不同的观念中游走。这让他决意把诗歌的指事功能悬置起来,调动其启示功能,让文字成为“呼神唤鬼的巫术”,呈现出正言若反而又反常合道的特点,庄不至于呆板,谐不流于轻浮。他曾一度怀疑自己是不是“完全缺乏信念”,但最终确信自己怀着某种“更高意义上的信念”,一种艺术的信念。他的文字全出于对复杂情感的真切体会。他并不消极逃避,而是坦诚、慷慨地在创作中实践自己所公开推崇的东西。普鲁斯特对此心领神会,为这位亦正亦邪、庄谐并举的恶魔诗人描画了这样一幅肖像:“这个邪恶而虔信的善人,这个钻牛角尖的良心论者,这个跪拜在地而又面带讥讽之色的该诅咒的波德莱尔。”

——本文节选自《波德莱尔与中国》

《波德莱尔与中国》

杨 振主编

华东师范大学出版社出版

对于中国知识界而言,法国诗人波德莱尔是一个划时代的文化符号。本书回顾波德莱尔在中国的百年历程,揭示诗人如何被中国读者阅读、翻译和评论,以及他对中国文学创作和文艺批评产生的影响。

本书由“文苑之声”“学苑之声”“历史回眸”和“访谈”四部分组成。前两部分收录了文学史、学术史上具有标杆意义的诗人、波德莱尔研究专家、文化研究和比较文学研究学者的作品,第三部分主要是关于波德莱尔在二十世纪20至70年代中国接受的代表性研究,第四部分则以访谈形式为波德莱尔在当代中国的接受留下鲜活记录。

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋