▲《潘曾绶日记》,潘曾绶著,张何斌整理,凤凰出版社出版

中国古代女性文学发展至清朝嘉道年间,呈现蓬勃势态。研读这一时段的女性文学,日记是值得关注的材料。尽管中国日记的男性特征相当明显,但日记所涉女性及女性活动空间并不罕见。嘉道以来一些世家大族的日记可为研究女性生活世界打开一扇大门。新近出版的《潘曾绶日记》即是一例。基于女性角度分析这部日记,可发现文本内部的女性活动空间,深度挖掘日记文献的潜在价值。

潘曾绶的日记及夫妇深情

潘曾绶(1810-1883)是赫赫有名的苏州“贵潘”家族一员,道光二十年(1840)中举,历官内阁中书、国史馆总校等职,生前颇有诗名,但至今被人记住主要因其父潘世恩及其子潘祖荫。潘曾绶著述颇丰,有《陔兰书屋诗集》《陔兰书屋笔记》等,另有十七年日记存世,载道光十四年(1834)至光绪七年(1881)间事,即今整理本《潘曾绶日记》。

《潘曾绶日记》记事十分简略,凡交游、读书等均只寥寥数笔,然通读下来,令人印象深刻的是对女性活动记载较为突出。日记常记载“内人外出”、内子看戏等事,显示潘曾绶对妻子生活十分关注。在一个男性经常隐藏夫妇情感的时代,关注内闱生活的行为,作者恐怕只能放诸日记这样私人化的写作中。

潘曾绶的妻子汪纫兰(1807-1839),工楷书,善画花卉,著有《睡香花室诗钞》,在清代贤媛、闺秀文学传统占据一定位置。据徐雁平《清代文学世家姻亲谱系》可知,潘世恩之子潘曾绶、潘曾沂兄弟分别娶汪诒德女为妻,而汪诒德之子汪楏又娶潘世恩之女为妻,潘曾绶之子潘祖荫复娶汪楏之女为妻。而据潘曾绶自撰年谱《潘黻庭自订年谱》道光二年条记载,知汪诒德是潘曾绶母舅。潘、汪两大家族之间缠绕式的联姻传统无疑提升亲情的浓度,可能也令夫妻关系中掺杂表兄妹等另类亲情。潘曾绶在日记中并未对婚姻生活作评价。从现有材料仅知,汪氏长潘曾绶三岁。潘曾绶13岁时,两人定亲,道光十七年(1827)结为夫妇。这段婚姻持续13年,直至道光十九年(1839)九月初九日,汪氏因病去世。道光二十二年(1842)四月,潘曾绶续娶陆氏(陆氏为潘曾莹妻子陆韵梅亲妹妹),可惜,次年七月初四日,陆氏又不幸去世。此后,潘曾绶未再续弦,与两个侍妾相伴终老。

在《潘曾绶日记》中,女性位置并不突出,但有限的记载却为研读道光年间女性生活空间提供了有意味的材料——潘妻汪纫兰的活动勾画出女性群体自足的生活空间。在这一空间中,作为情感纽带的女性友谊表现十分突出。

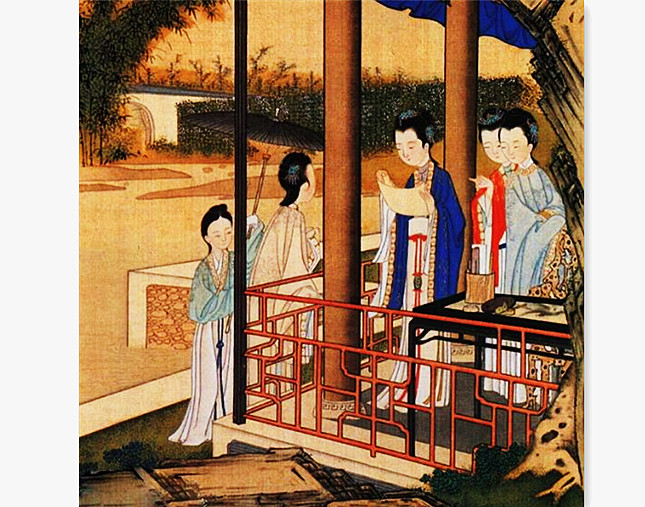

▲(清)焦秉贞 《仕女图册》(局部)

女性之间存在私密沟通的管道,进行属于她们的信息传递与礼物交换。汪纫兰与潘氏家族其他女性之间形成一个通信网络。如道光十四年十月二十九日,“陈小坪、艳之来,交内子寄顺之夫人信、银十两、珠子四十粒。”顺之即潘遵祁(1808-1892),是潘曾绶的族兄。道光十五年十月一日,“交徐芑亭寄铁芸信、内子复大姑奶奶信。”在与外家交往过程中,汪纫兰与母亲仍保持紧密联系。道光十六年年二月二十日,“交珠林寄铁芸信、内子寄岳母禀、木箱一个。”在这次物流过程中,汪氏寄给母亲信件以及一个木箱。可惜记载过于简略,无从知道信件内容,以及木箱里究竟何物?就汪纫兰而言,她与母亲频繁通信。在道光十六年九月初二日,“交兰亭寄铁芸信、内子寄岳母禀。”

此外,汪纫兰与其他女性也有通信往来。如道光十六年六月十八日,潘曾绶“交吴经浩寄顺之信、高丽册页八本、硃卷、同门卷、铁峰信、内子寄菊香夫人信、食物二种。”可见汪纫兰与菊香夫人的通信情况。尽管汪纫兰的通信网络中,收发信件的均是女性,但通信的渠道只能借助丈夫的人际网络。女性相对男性而言,缺乏性别专属的通信管道,清代的驿站邮传系统也并不考虑女性需求。但在短距离的通信中,女性可能小心翼翼保护私密通信渠道。如道光十六年二月初九日,“内子交王妈寄顺之夫人信。”这一私密通信过程中,不仅收发信件的是女性,连负责寄送信件的也是女仆。潘曾绶可能对此特别留意,故日记大书一笔。

在汪纫兰与潘氏家族其他女眷的通信网络中,不仅涉及信件往来,也包括礼物与银两的传递。道光十五年四月十七日,“交宝之寄铁芸信、内子寄大姊禀、木匣二个、口袋一个。”前述汪纫兰赠送潘遵祁夫人银两和珠子即是一例,而她寄送母亲的木匣应当也是礼物。涉及礼物流转,不仅发生在女性之间,两性之间因社会关系影响也存在礼物互动。在汪纫兰去世之后的1840年3月22日,潘曾绶“寄岳母食物二色”。不仅男性赠送女性礼物,女性同样可作为单独的送礼方。潘曾绶道光二十七年一月二十三日日记眉批:“张太太、吴太太送完姻礼,收四色。张太太送麻姑二匣、杏仁二匣。”张、吴太太不知何许人,但所送完姻礼则为祝贺潘祖荫结婚。

京师女性的友谊空间

京城女性可拥有专属宴饮空间。潘曾绶道光十六年正月十八日日记记载,“四妹招内子才盛馆”。才盛馆为当时京城文人士大夫经常性的宴饮场所,潘曾绶四妹和汪纫兰也能享受。道光十五年十月八日日记云,“内子生日。同二兄侍大人坐一席,书房坐一席。内子请母亲、二嫂、四妹财神馆看剧。”可见在潘氏家族内部,女性活动自成一局,家族内部的女性足够支撑一个颇具活力的女性空间。家族女性之间的频繁往来及深厚情谊,令人想起《红楼梦》中女性生活场景。不过,女性友谊并不限于家族内部,还可与其他家族女性共享。如道光十五年四月二十二日日记载,“阮老五夫人招内子崇效寺看牡丹。”阮老五即阮元之子阮福(1802-1878),其夫人为许宗彦、梁德绳之女许延锦,也是一位闺秀作家。汪纫兰与许延锦结伴游玩,将女性空间拓展到京城名胜——崇效寺。寺庙之外,戏园是女性朋友最主要的共享空间。潘曾绶道光十五年五月十八日日记载狄太太召集汪纫兰往燕喜堂看春台班演京剧,这种活动明显排斥男性。但在男性出席公开性的宴会,女性也可陪同。如道光十六年正月初十日,潘曾绶参加同年的团拜活动,士大夫的妻子也择机组团活动。

▲费丹旭为姚燮所绘《复庄忏绮图像卷》

当然,男女活动的空间受社会规制及性别差异影响,仍被刻意区隔。在同一场所,男女比邻的空间往往被划分为两性不同的生活场景。如道光十六年正月十九日,潘曾绶“招翰初、木君、詹岩、凤冈、心莲、季君、鸾坡、征三、笠泉、珠林集文昌馆,母亲、二嫂、内子、三甥女亦在楼上看剧。”作为东道主的潘曾绶等人与亲朋好友在酒馆聚会,而家眷则主要在楼上观剧。同一酒楼被有意区分为宴饮与观剧两个空间,男性和女性分占其一,活动并行不悖。文昌馆独特的男女分区可能迎合官宦人家的社交需求。不过,女性看戏既可仰仗男性社交活动,也可自为其事。在女性为寿星时,活动主要围绕她们展开,男性活动反而不那么重要。此外,在完姻的婚宴上,女性也位于舞台中央。

在女性生活的高光时刻,她们拥有相当大的自由度,即便在日常生活中,这种自由度也不容低估。譬如女性可接受来自长辈和朋友的邀请,外出访客。道光十五年三月二十一日日记记载,“李太师母招母亲、内子、凤升家园看花。”道光十四年八月二十九日日记云,“内子至顺天府署梅梁夫人处。”这种外出访客的权利并非汪纫兰独享,潘氏家族其他女性成员也常单独外出,或走亲访友,或纯粹游玩。女性之间频繁的串门走访有助于她们建立密切联系,甚至结成生死友谊。

在视死如生的理念左右下,士绅阶层兴起冥寿之风。透过冥寿活动,女性之间的友谊在生者与死者之间得以继续。如道光二十四年(1844)十一月初二日,潘曾绶继室陆氏冥寿,“松庭、小松、欣堂夫人均到。”道光二十四年八月初九日,潘曾绶两位夫人灵柩准备运归苏州,“鉴斋夫人、补、顺之夫人、二妹、四妹均至院行礼。”道光二十九年九月初九日,汪纫兰逝世十周年纪念,在法源寺举行大悲忏,巧姬、二嫂、姨太太,同侄妇均参与活动。借着作冥寿之机,生前交好的女性朋友共享同一祭祀空间,获得相接相感的机会,短暂重拾她们逝去的生活回忆。这种记忆包括生活的点滴、文字的交往,可能涵盖某一时间段私密的通信。这种亲密的女性友谊,可能是嘉道以后女性文学崛起的内在密码。

在正室夫人去世之后,姨太太的活动似也不受限制。如道光二十八年元旦记云,“巧姬招侄妇、少峰夫人真宝看戏。”二月初十日,潘曾绶在文昌馆赴宴,“巧姬于楼上请二姨、四妹、同侄妇、珍侄女。”尽管没有夫人的名分,但姬妾承接继室大多数的社交关系。针对这种情形,并无人对此惊奇。

闺门内的生活世界

潘曾绶在日记中留意女性活动,说明他对女性事务抱有兴趣。这种兴趣可能与潘氏家族尊重女性的传统相关。在袁枚随园女弟子遍天下以后,江南最有名的女性诗人群体出自潘曾绶族祖潘奕隽(1740-1830)门下,归懋仪、陈秀生等人是其中翘楚,人称“榕皋女弟子”。潘曾绶之子潘祖荫终身不纳妾,族侄潘钟瑞(1823-1890)妻子去世后不续弦。潘钟瑞还因郑文焯买良为妾而翻脸。潘钟瑞光绪十四年七月廿七日日记载,“文小坡(即郑文焯)买来婢,此事甚怪。此婢去年夏间余因沈文卿之言劝小坡听其备价赎身……女本良家,今其父母向文卿索取,仍向文处卖身,小坡明知其良家而再收为婢,实系有心压良为贱,理所不容。余争之不得,徒为愤恨而已。”看来,普遍尊重女性是潘氏家族一脉相承的好家风。此外,潘曾绶对女性诗文集有相当兴趣,道光二十年正月十九日,他特地从外地求购到翁心存之女翁端恩(1826-1892)的《簪花阁集》。另外,潘氏家族女性普遍识文断字,潘曾绶与亲姊妹来往信件甚多,与二姊书信往来尤其频密,日记所记达数十次之多。

▲选自《鸿雪因缘图记》第一集中的《桂宴承欢》

传统中国女性研究特别注意女性在家庭之外的活动,几本有影响力的著作的书名都表达了“跨越闺门”的旨趣。如曼苏恩、方秀洁等人的判断所示,18世纪后的中国是一个女性亲友组成的封闭传统,仿佛女性都生活在“大观园”。不过,这些结论可能受研究者所使用的女性文献的影响。在晚明,魏爱莲惊喜发现“17世纪中国才女的书信世界”,她依据《尺牍新语》中黄德贞、王端淑、柳如是等人的书信,揭示女性在另类意义空间中跨越家庭,而与社会发生更为广阔的联系。

在18世纪以后的清代,找到女性私人写作的文献如书信、日记是困难的。这种文献短缺所造成的问题可能影响研究者评判乾嘉以后女性和外部世界的联系。然而,通过对《潘曾绶日记》的分析,仍可见女性在生活中营造属于她们的细部空间。如此,注意日记文献可望为处于低潮的女性文学研究增添活力。

日记材料对女性空间的解释,还提醒研究者在处理日记时,不仅盯着日记中的“有意史料”,还应充分注意其中的“无意史料”。对潘曾绶而言,记载妻子的日常行为可能是无意的“闲笔”,可一旦我们将之视作有意味的材料,就有可能揭示一些被隐蔽的女性空间,而这些空间恰是其他材料所无法提供的。面对丰富的晚清日记,有见地的研究者应当注重从碎片化的记载中挖掘日记内部诸多蕴意丰富的特殊文本空间。

(本文系国家社科基金重大项目“中国近代日记文献叙录、整理与研究”(18ZDA259)阶段性成果)

(作者系南京大学文学院中国古典文献学博士)

作者:尧育飞

编辑:薛伟平

责任编辑:朱自奋

来源:《文汇报》2021年5月30日第七版