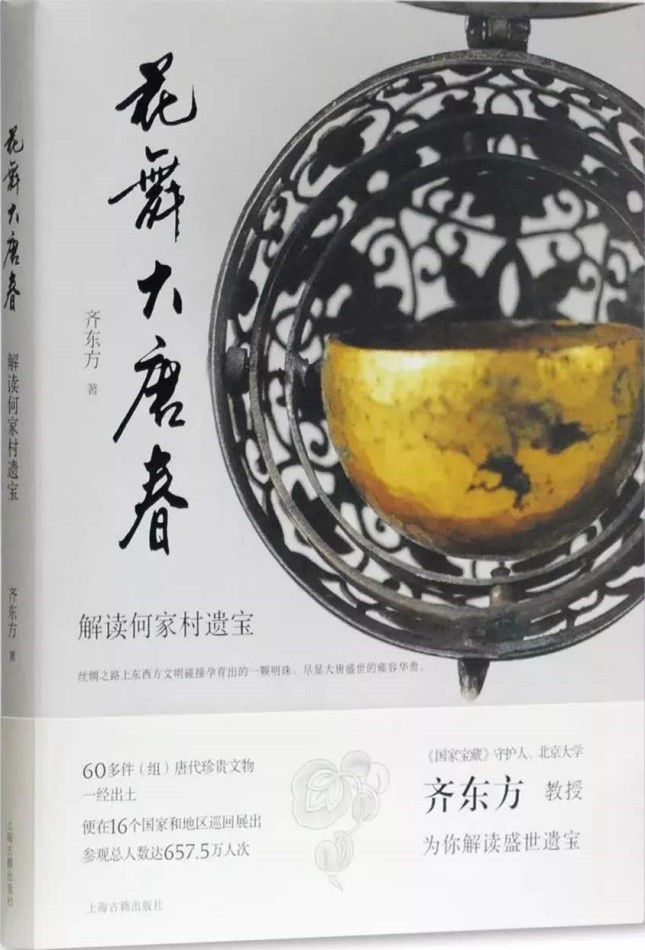

▲《花舞大唐春:解读何家村遗宝》齐东方著 上海古籍出版社出版

何家村遗宝是唐代考古的重大发现,其研究价值及学术意义并未因时间的流逝而产生丝毫褪减。而北京大学考古文博学院齐东方教授将其冠名为“遗宝”,也在某种程度上强调了这一发现在丝绸之路研究史上的重要性。

放眼西方世界,同样有着“遗宝”美誉的当属1877年发现于塔吉克斯坦卡巴迪安地区的“阿姆河遗宝”,遗宝涉及雕塑人像、器皿、戒指、印章、手镯、钱币等各类遗物。其重要性之一在于希腊、波斯、斯基泰等多种文化元素在中亚地区汇聚。关于这一点,“中亚考古之父”马尔沙克在《粟特银器》一书中也有类似看法。他曾指出,如果一件器物上同时包含了东、西方的文化元素,其地域来源很可能是伊朗与中国之间的某个地区,也就是中亚。而何家村遗宝的发现表明,这种多元文化的相互交融同样体现在中国北方地区。

以何家村出土的凤鸟纹、熊纹、双狐纹、龟纹、飞廉纹银盘为例,这几件器皿的共性在于均采用了中心饰动物纹样、周围留出空白的做法。齐东方先生认为这是借鉴了西亚萨珊、中亚粟特等外来艺术手法,并用中国传统题材创作的中西融合作品。

有趣的是,这种融合不光体现在题材、造型等方面,还体现在一些微妙的细部变化上。在萨珊和粟特器物中,中心处的单体动物或人物形象的外侧多装饰有徽章式圆形边框,也有少数不带边框的。在内蒙古敖汉旗李家营子出土的猞猁纹粟特银盘上,我们可以很明显地看到猞猁纹周围有一个近圆形的边框轮廓。但在何家村出土的这几件银盘上,这种徽章式圆形边框已消失不见。这可能与唐朝工匠喜欢在主题纹样的周围留出空白有关。

另外,在绝大多数萨珊器物中,主体动物或人物多面朝右侧,仅有少数呈正面或面朝左侧,后者多可归入萨珊晚期或“后萨珊”时代,文化因素复杂多样。而粟特器物中动物或人物面朝左侧的现象要远远多于萨珊。这可能与中亚文化有关,因为很多中亚钱币上的人物均面朝左侧。相比之下,何家村出土的这几件银盘,上面的动物面向不一,这就更能说明:这一时期多元文化相互交融的现象十分盛行。

▲鎏金飞廉纹六曲银盘。飞廉是一种神鸟,融合了一些外来神兽的特征。

▲舞马衔杯银壶,展示了唐玄宗时宫廷盛会舞马祝寿场景。

▲鎏金鹦鹉纹提梁银罐,被誉为唐代最美的器物之一。

▲鎏金仕女狩猎纹八瓣银杯,带有粟特银器的影响。

在何家村遗宝中,有一件狩猎纹高足银杯同样极具代表性。狩猎图位于杯体中部,可分两组:一组前面一人正回身向后射箭,后面一人正向前射箭,两名猎者之间有一只奔跑的野猪。另一组也是两人配合狩猎,前者转身将弓挟入怀中,后者弓上的箭刚刚射出,两名猎者之间为一只奔跑的鹿和一只中箭的鹿,还有一只逃跑的狐狸,四人均骑马,四周环绕缠枝花纹。

需要指出的是,马上的猎者形象早在公元前后就已成为欧亚大陆艺术中最流行的主题之一,这一题材起源于亚述浮雕上的皇家狩猎图案,后来在伊朗、中亚、希腊、罗马、中国、韩国、印度等地的艺术作品中均有所呈现。而猎物或逃跑、或受伤(死亡)的情形则在萨珊国王狩猎图中更为常见,如在彼尔姆地区发现的国王狩猎纹鎏金银盘。

另一件颇耐人寻味的器皿当属何家村出土的鎏金海兽水波纹银碗,类似器皿在河北赞皇东魏李希宗墓中也有发现。所不同的是,何家村银碗的中心为一只海兽,四周似有一对鸳鸯伴随。而李希宗墓银碗的中心则为一朵六瓣莲花。关于李希宗墓银碗的产地问题,有学者认为莲花图案与中国的关系密切,故认为其应产自中国。也有学者提出了其与旁遮普银碗的相似性,认为应来自西方。

不过值得注意的是,水波纹在罗马晚期、拜占庭、萨尔马泰、萨珊、粟特等不同类型的文化中均有出现,时空范围极广,故很难用某一种文化因素加以解释。而海兽也通常被认为是一种外来文化的体现,文化因素十分复杂。因此,通过对这件鎏金海兽水波纹银碗的观察,我们能够从中一窥大唐文化之多元、开放与包容。

总而言之,《花舞大唐春:解读何家村遗宝》的重要性之一就在于,此书从不起眼的文物出发,科学而全面地解读了多元文化的交融现象,并对文物背后所反映的诸多细节进行了有益的尝试与深刻的探索,使我们得以了解何家村遗宝之于中国古代文化,乃至中外文化交流史的深远意义。正如齐东方先生所言,何家村遗宝不仅闪烁着盛世大唐的光辉,还倒映出了世界文化的影子。

作者:付承章

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。