“生命诚可贵,爱情价更高;若为自由故,两者皆可抛”,裴多菲的这首诗正是殷夫翻译的。

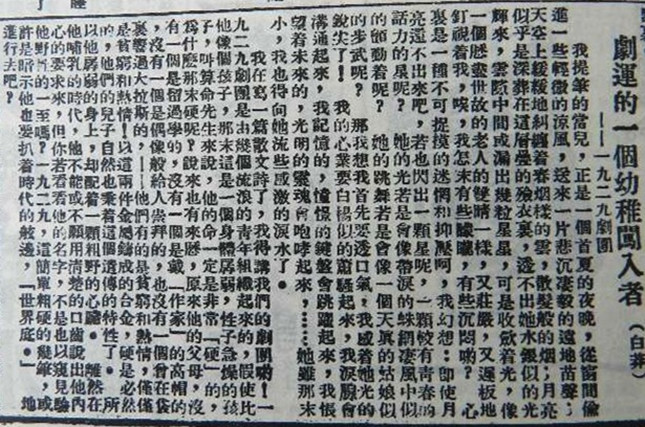

署名白莽的 《剧运的一个幼稚闯入者——一九二九剧团》,刊登在1929年5月29日的上海《民国日报·青白之园》副刊上。白莽是殷夫曾用过的笔名,这篇文章笔者早已见过,但从未留意,因为不相信“左联五烈士”之一的殷夫会在这样一个副刊上发表文章。《青白之园》是“从事于革命文艺”的“青白社”所办,当然,这“革命文艺”是国民党当局所谓的“革命文艺”,而“1929年 5月,当时殷夫已经走上职业革命家的道路”。(陈漱渝 《殷夫研究三题》,《鲁迅研究月刊》2010年第七期。)近期,因查阅《民国日报·闲话·戏剧周刊》上的话剧史料,恰好《青白之园》与《闲话·戏剧周刊》皆在星期三出版,笔者再次看到这篇文章。这次我忽然福至心灵,仔细阅读了这篇文章,最后判断这篇文章的作者的确就是殷夫。

殷夫的代表作 《孩儿塔》,其中有一句 “北欧的悲雾永久地笼罩”,颇不好理解,而《剧运的一个幼稚闯入者》中恰有“笼罩着沉重的北欧气氛的北市”这样的字句,正好给《孩儿塔》作了个注;《孩儿塔》中还有一句“发扬你们没字的歌唱”,而《剧运的一个幼稚闯入者》则号召“有热情的青年同志,合唱没字的歌”,这两处相似当是有力的证明。

这篇文章的价值,首先是提供了一篇优美的诗一般的散文,第一段相当优美,第四段也非常精彩,连作者自己也在文中说“我在写一篇散文诗了”。殷夫本身是个诗人,但他牺牲时才21岁,短暂人生留下的作品很少,并且后期的作品已完全转向。正如研究者所说:“一提起左翼文学,人们的普遍印象是充满了口号、喊叫、说教、概念,激情有余而高蹈空洞,缺乏应有的艺术性,风格也大致雷同。在处理革命与文学的关系上,左翼文学作家坚定地将革命放在首位,艺术只是服务于政治斗争的工具和武器,因此审美意识常常被革命激情所取代,缺乏精心的艺术营造,大多粗糙简陋,尤其是过分强调文学的功利性一面。由于受到普罗文学的影响,殷夫的一些‘红色鼓动诗’也存在类似的通病。”(李松岳 《论殷夫诗歌的精神特质》,《文学评论》2012年第四期。)而《剧运的一个幼稚闯入者》则是一个难得的细腻的文本。

其次,该文也可以深化我们对于殷夫《孩儿塔》一诗的理解,《孩儿塔》虽情调低沉,但“孩儿塔”是一种象征,喻示了年轻生命被无情摧毁,但幽灵“没字的歌唱”仍在煽动黑暗中的反抗。此外,该文还为殷夫的人生历程提供了新的信息,但遗憾的是,目前尚未查到有关“一九二九剧团”的任何资料,王艾村编撰的《殷夫年谱》(上海人民出版社2010年版)也没有提及他参加过戏剧运动。

附:

剧运的一个幼稚闯入者——一九二九剧团

我提笔的当儿,正是一个首夏的夜晚,从窗间偷进一些轻微的凉风,送来一片悲沉凄毅的远地苗(笛)声;天空上缓缓地纠缠着春烟样的云,散发般的烟;月亮似乎是深葬在这层叠的殓衣里,透不出她水银似的光辉来,云隙中间或漏出几粒星星,可是收敛着光,像一个历尽世故的老人的双睛一样,又庄严,又迟板地钉(盯)视着我,唉,我怎末有些矇眬,有些沉闷哟?心里是一种不可捉摸的迷惘和抑压呵,我幻想:即使月亮还不出来吧,若也闪出一颗星呢,一颗较有青春的活力的星呢?她的光若是会像带泪的蛛网凄风中似的颤动着呢?她的跳舞若是会像一个天真的姑娘似的步武呢?那我想我首先要透口气,我感着她光的锐尖了!我的心业要白杨似的萧骚起来,我泪腺会沟通起来,我记忆的,憧憬的键盘会跳跃起来,我怅望着未来的,光明的灵魂会咆哮起来,……她虽那末小,我也得向她流些感激的泪水了。

我在写一篇散文诗了,我得讲我们的剧团哟!一九二九剧团是由几个流浪的青年组织起来的,假使比他像个孩子,那末这是一个身体孱弱,性子急燥(躁)的孩子,叫算命先生来说,他的命一定是非常“硬”的,为什么那末硬呢?说来也有来历,原来他的父母,没有一个是留过学的,没有一个是戴“作家”的高帽的,没有一个是偶像般给人崇拜的,也没有一个曾在袋里响过大拉斯的,——他们有的是贫穷和热情,仅仅是贫穷和热情!以这两件金属铸成的合金,硬是必然的,他们的儿子自然也秉着这个遗传的特性了。所以他孱弱的身上,却配着一颗粗野的心脏。虽然在他哺乳的时代,他不能或不愿用清楚的口齿说出他内心的要求来,但你若看看他的名字,不是也以(已)窥见验他野性的一至(面)吗?一九二九,这简单粗硬的几笔,或许是暗示他也要扒着时代的舷边,“世界底。”地进行去吧?

他的生地是在笼罩着沉重的北欧气氛的北市,但在这里他经过了几回碰壁的奋斗之后,他的胆是壮起来了:他要成为一颗游星,用他不十分健稳的步伐走入大世界去,虽他知道在别处也有壁等着他去碰,并且又有傲慢敌视的眼光向他钉(盯)视,或甚至有黑暗的云雾会向他择砻,但依然有获得朋友的信心,战取一切的赤忱,他或许终也会找到他应有的规道吧?

在现在的剧运圈子里,他不能不算是一个幼小粗莽的闯入者。但若让我以第三者的口气说!则我们为什么不让他闯入呢?静谧的林宥中的微风,平滑的湖面的涟漪,或是夏夜梦境中突叫的夜莺,空山渺茫中的叮叮伐木之声,不都是诗的灵感的激刺,一种令人喜欢的慰藉吗?艺术是公众的花园,谁都可以来遊息,徜徉,或培栽,耘耨的,我们应该欢迎闯入者!我们当他是个小孩子,是颗嫩蓓蕾,只要没有天灾或暴风,他或许终于会给我们一曲天真的没字歌,或一朵闪光的鲜葩吧?又譬如这个黄昏,天上没有月亮,只纠缠着云和烟,只闪烁着几点迟板,老练,而缺少青春的活力的星,谁又能禁止我希望有颗发颤光,能活跃的星的出现呢?我们当然不能拿她来比拟月亮的光明,但我不是说过,她的光的尖锐总会使我们感激的,因为我们需要的是活动和热情呵!

“一九二九剧团”是平凡,幼稚的。它既没有名人或“作家”的参加,又没有资本家,老少爷的援助。它只想集合所有的平凡,幼稚,无名,而有热情的青年同志,合唱没字的歌,表白表白幼稚的悲欢哀乐;呢喃些那严整傲慢高坐大殿的人所不能或不愿了解的话,诉说我们真挚的憧憬……愿一切的平凡,幼稚,无名而有热情的青年都来参加“一九二九”哟!将来——

住笔了,汽笛尖叫着,末班列车开过屋边去了,明天见!

一九二九,五,二十夜于一九二九剧团

作者:杨新宇

编辑:周怡倩

责任编辑:周怡倩

*文汇独家稿件,转载请注明出处。