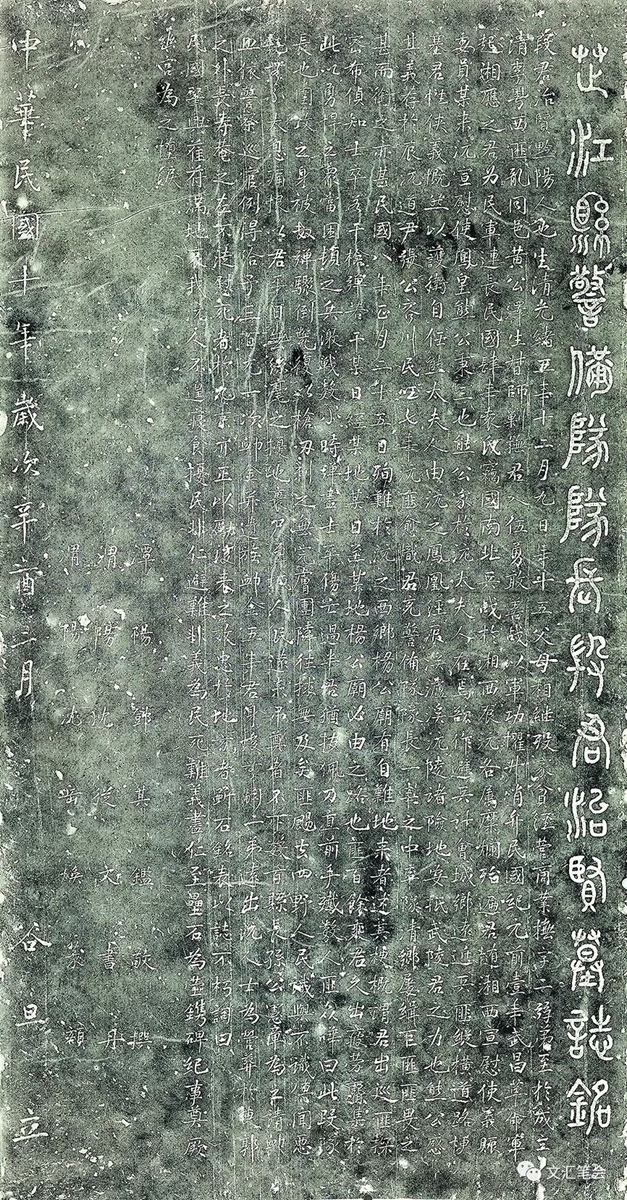

《芷江县警备队队长段君治贤墓志铭》拓片(上图),精心托裱后,悬于书房。原碑高过两米,拓片在逼仄的书房里顶天立地,压迫感隐约而至。到书房读书或写字,情不自禁要在拓片前站一会,看看篆书碑额,再读上一段碑文,耳边就会响起湘西芷江的涛声。

《段治贤墓志铭》的书丹者是沈从文,他用篆书写了碑额,署名沈岳焕,用楷书写的碑文,署名沈从文。这一年沈从文19岁,湘西人早熟,小小年纪,在生活底层和地方军队中已有历练,尽管默默无闻,心中还是有许多人生想法的。

沈从文在芷江工作、生活了一年多的时间,让我好奇的是,在芷江仅仅工作、生活了一年多的时间,就写下了这块碑,为我们留下了他的书法“处女作”,至今被人称道。他不是生于凤凰县、长于凤凰县嘛,为什么来到芷江,又为什么离开芷江,一个江水环绕的地方,一个青春激荡的岁月,一定有着离奇的故事。迩来文人书法被重新提起,沈从文则是其中的核心人物。作为有着独特生活道路、独特语言形态、独特美学特征的作家,沈从文博得了读者的喜爱。当写作心态改变,转身去治文博之学,书法又焕发出别样的光芒。他的小说和散文征服了一代又一代的读者,他的书法变得更加耀眼,引人注目。于是,他19岁书写的《芷江县警备队队长段君治贤墓志铭》,就成了文人书法的热点,也成了沈从文研究的新材料。

这些年常去湖南旅行,湘西自然是我经常进出的地方。每一次去凤凰,都会去中营街沈从文旧居参观,1902年沈从文就是在这个小院里出生的;我也会去沱江边沈从文墓地谒拜。1988年5月10日,他在北京辞世,归葬他的凤凰老家,长眠于沱江岸边。在沈从文墓地,我凝视黄永玉所书、并刻在一块山石上的语句“一个士兵要不战死沙场,便要回到故乡”,脑海里就会浮现出年少的沈从文在军营中的挣扎,在焦虑中的期待,在无望中的希望。

到芷江,就是他艰难的选择。

湘西多山,道路崎岖,经济萧条,对年轻人而言是没有什么出路的。想要出人头地,一是考试升学,一是当兵拼杀。前者需要优良的学业,后者离不开勇敢和运气。沈从文是在14岁那年去辰州当兵的。沈从文学业不成,勇敢、运气有余,军队给了他特殊的机会,也给了他求知求学的动力。毕竟是读过书的人,他担任司书,与司令部秘书官往来密切,他在姓文的朋友处看到了《词源》,与一同工作的人合订了一份《申报》,山外的世界在他的心中逐渐有了模样。当司书,需要一手好字,尽管他在小学课堂上坐不住,却愿意写字,就是因为这手字,他才会在军队机关担任抄抄写写的工作。不过,有了一点自己的时间,他就会在房间里习字。1919年8月,沈从文所在的“湘西联合政府”的“靖国联军”去四川作战,全军覆没。他作为留守人员自然被遣散,回到凤凰老家。不巧的是,家里一样惨淡,父亲不知去了哪里,妈妈唉声叹气,沈从文也只能在家里读书写字,生存有了危机。妈妈与他商议,把家里的房子卖掉,去芷江投奔堂舅黄巨川。沈从文只能同意。黄巨川是芷江警察所的所长,让沈从文在警察所当了办事员,勉强糊口。沈从文一家与熊希龄一家也沾亲带故,他常去熊公馆看书,于是,就认识了芷江名流邓其鉴。沈从文文质彬彬,有一定的旧学功底,邓其鉴就把沈从文收为书法徒弟。沈从文写字,是自学,靠悟性,邓其鉴是他平生所拜的第一位老师。邓其鉴是旧式文人,谙熟诗词曲赋,对书法的认知高人一筹。在邓其鉴的指导下,沈从文的笔墨更趋整饬、圆融。这一时期的人事交往和书法训练,为他书写《芷江县警备队队长段君治贤墓志铭》创造了社会条件,打下了艺术基础。

段治贤是何许人也,沈从文为什么会为他书写墓志铭?其中的故事曲折而离奇。

沈从文在辰州“靖国联军”当司书期间,芷江发生了一件事,时任芷江警备队队长的段治贤在率军清剿土匪的过程中,于芷江县西乡杨公庙地段遭遇土匪袭击,段治贤在战斗中牺牲。据史料记载,段治贤是湘西黔阳人,在武昌参加了革命军起义,因在战场上表现出色,提升为连长。湘西匪患严重,他被熊希龄推荐担任了芷江县警备队队长,开始围剿土匪。沈从文在辰州当兵,目睹过清乡剿匪的过程,看过数百人的人头落地。他对湘西匪情和剿匪的得失有深入的了解。段治贤在剿匪的路上倒下了,匪情没有得到遏止。因此,人们怀念段治贤,在他牺牲两年后的时间里,提议为他树碑立传。民意不能违,芷江县政府支持,交给县警察所办理。撰写碑文,书写碑文,是文人的分内事,自然由邓其鉴和沈从文承担。饱读诗书的邓其鉴历时数周定稿,沈从文反复阅读碑文,领会文章题旨,书写数幅,最后选取其一勒刻上石。

不久,《芷江县警备队队长段君治贤墓志铭》出现在段治贤的墓地,悼念他的花束、供果什么的,时常摆放在墓志铭前。1938年芷江修建机场,段治贤的墓地迁移到其他地方,这块碑下落不明。斗转星移,时代更迭,人们忘记了段治贤,自然也不会记得邓其鉴撰文、沈从文书丹的这块墓志铭。

1922年,沈从文离开了芷江,先到常德,后到保靖,在陈渠珍的队伍里谋生。对沈从文而言,这段经历非常重要,他接触到一些进步报刊,开始阅读《新潮》《改造》《创造周刊》,并尝试写白话文文章。他帮助陈渠珍整理收藏品,对古代瓷器、陶器、铜器,金石书画、古籍等,有了系统的了解和专业的判断。眼界打开了,不再满足湘西的日子,1923年,他前往北京,开始自己新的人生旅程,成为名闻中外的著名作家、学者、书法家。

沈从文没有提到过他在19岁时所写的《芷江县警备队队长段君治贤墓志铭》,或许他觉得19岁时的笔墨幼稚,不值一提,或许,他在外面的世界漂泊,遗忘了一些往事。然而,湘西一直记得沈从文,他的一举一动,被家乡人看在了眼里,并引以为自豪。二十世纪60年代,芷江史村的一户人家知道沈从文已是声名远扬的人,看到被遗弃的段治贤墓志铭,便搬到家中收藏起来。1985年6月,全国第二次文物普查,《段治贤墓志铭》浮出水面,被定为国家二级文物,名副其实。

《段治贤墓志铭》的碑文记载了民国初年的芷江史实,保留了一代文豪沈从文青年时代的书法,具有特殊的史料价值和艺术价值。六年前,我从湘西首府吉首往芷江访碑,去考察段治贤墓志铭,试图找到沈从文书法的源头和血脉。芷江县重视沈从文在芷江的生活经历,修建了沈从文旧居陈列馆,也把这块碑刻保存起来。我是在芷江文庙看到段治贤墓志铭的,高二米多,宽一米余,是普通的青石。墓志铭勒刻的时间不到一百年,尚属年轻,没有遭到人为的破坏,整体形质完好,字口十分清晰,一字字读下去,没有丝毫障碍。这是沈从文的书法“处女作”,是他文学写作之前的才艺呈现。在芷江时,沈从文还没有文学写作的想法,读书、写字,是为稻粱谋的。接触新文学,尝试写白话文,是到了保靖之后,受到长沙来保靖工作的一位印刷工人的影响,始有所悟,去外面的世界看一看的“野心”突然“膨胀”了。于是,他远走他乡,取得了惊人的文学业绩。

一直留心沈从文的书法,见到他的书法“处女作”尤为亢奋。碑额“芷江县警备队队长段君治贤墓志铭”15个字是大篆,笔力沉雄,结字厚朴,古意盎然。邓其鉴撰写的641个字的碑文,平铺直叙,朗朗上口,与沈从文的楷书十分契合。沈从文不喜欢课堂教育,总是一个人琢磨着自己喜爱的事情,写字就是一个例子。他去辰州当兵,就有一手工稳的好字了。沈从文在《从文自传》中写道:“我到了这个地方,因为勉强可以写几个字,那时填造枪械表正需要一些写字的人,有机会把生活改变了一个方式,因此在那领饷清册上,我便成为上士司书了。”也是在《从文自传》里写道:“就在这一类隐隐约约的刺激下,我有时回到部中,坐在用公文纸裱糊的桌面上,发愤去写细字,一写便是半天。”似乎这一切,都是为日后去芷江书写这块墓志铭做准备。那时,沈从文只是想写好字,有关书法的深层次问题并不了解。是到了芷江后,得到邓其鉴的点拨,才豁然开朗,开始了一段系统临帖的过程。邓其鉴让他临晋唐楷书,沈从文便浸淫王羲之的楷书《曹娥碑》,虞世南的《孔子庙堂碑》,颜真卿的《多宝塔碑》等。沈从文悟性极高,能够举一反三,数月时间,极大提升了自己的楷书笔法和结字能力。同时,他在楷书中借用行书笔意,波折灵动,线条飞扬,产生了极大的抒情性。黄苗子看见过《段治贤墓志铭》的拓片,感慨地说,看来书法天才还是有的。

沈从文在芷江留下《段治贤墓志铭》后,就去了保靖。在新的生存环境中,依然临池不辍。在《从文自传》他写道:“我得临帖,我那时也就觉得世界上最使人敬仰的是王羲之。我常常看报,原只注意有正书局的广告,把一点点薪水聚集下来,谨谨慎慎藏到袜子里,或鞋底里,汗衣也不作兴有两件,但五个月我居然买了十七元钱的字帖。”沈从文津津乐道的财产就是“一本值六块钱的《云麾碑》,值五块钱的《圣教序》,值两块钱的《兰亭序》,值五块钱的《虞世南夫子庙堂碑》。还有一本《李义山诗集》”。

写了《段治贤墓志铭》后,沈从文对自己的书法有了新的要求,他的眼光不断聚焦书法史中的杰出作品,有选择地临写,满意之作,就会贴在自己办公室的墙壁上。有一天,他把“胜过钟王,压倒曾李”八个字的字条贴在墙上,一个人对着这八个字若有所思地看着。这八个字有玄机,藏着沈从文的书法理想。钟王,就是钟繇和王羲之,曾李,就是彼时依然健在、并在书坛赫赫有名的曾熙和李瑞清,死去的,活着的,都成了23岁的沈从文想要超越的对象。

作者:张瑞田

编辑:安 迪、钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。