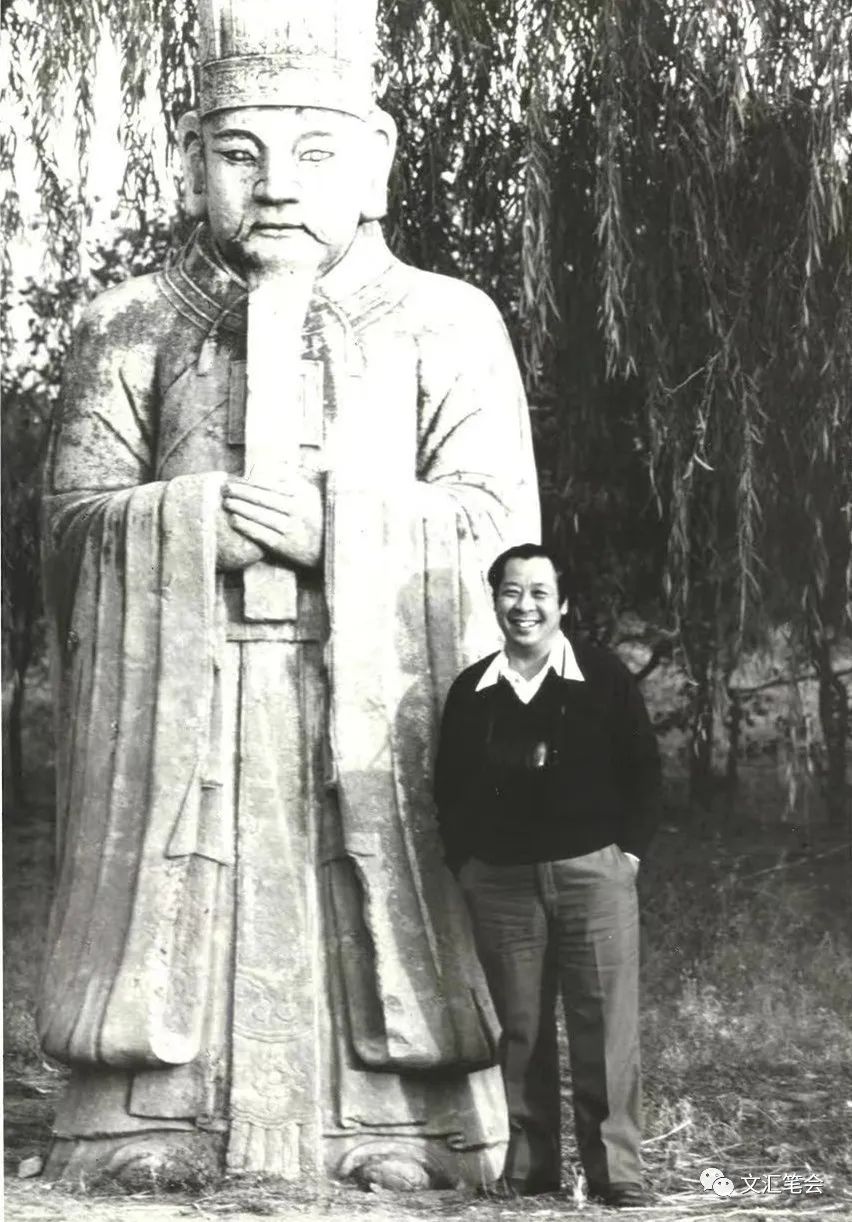

美术史论家何惠鉴(1924-2004)

父亲暮年时,曾为他未来想动笔撰写的论文列出好几份清单,其中一份足有五十个标题,另一份更多达六十余个。这些论文的主题涵盖了整个中国历史,探讨了多种艺术与文学流派,其中部分是对其早年研究课题的拓展,例如董其昌的书画与理论,又如米芾的书法艺术;但更多的则是他从未涉足的领域,比如唐宋密宗壁画、元代纺织艺术、中国肖像画中的朝向问题,以及法国象征主义诗人斯特凡·马拉梅与中国文学运动之间的关系等。

虽然上述论文俱未动笔,但我毫不怀疑这些主题在父亲的脑海中已然成型。当我和他探讨某些事情时,它们有时会在他的眼神中一闪而过。父亲的英文写作速度颇慢,无法像中文写作那么流畅。他“夏洛克式”的书写方法更让其变得复杂——《福尔摩斯探案集》是他最早接触的英国文学,除了欣赏主人公的英勇(他同样沉迷中国武侠小说),父亲也格外钦佩其中精湛的推理。正如夏洛克·福尔摩斯那样,父亲不断地寻找确凿无疑且罕为人知的证据,以求为他的艺术史研究提供无懈可击的案例。对于论点与论据的极致探索,既体现出他自身的研究能力,也展现出他总能发现与解读被别人忽视的证据。当然,对于他能够以才情与天赋轻松解决的问题,父亲也喜欢先设置悬念,再有条不紊、抽丝剥茧地进行阐述。这种手法极有说服力,且更具戏剧性,但偶尔也会受阻。为了追求完美的推理,父亲总要收集大量的证据,这也导致他无暇理清它们之间的逻辑关系,进而总是出现新的谜题。

或许可能因为写作方式的关系,加之丰富的思想,父亲健谈且不知疲倦。他所写与所述的内容不免重复,但一些话题他只在对话中谈起过。他非常喜爱聊天,因为不需要像写作那样经过复杂的组织,他可以轻松地从一个话题转到另一个。倘若有人愿意倾听,他能够滔滔不绝地讲上几个小时,直到深夜甚至是凌晨。他聊天的内容五花八门,既通俗而又学术。我可以想象,他快乐地与竹林七贤清谈,就像他们一样超然物外。

对我来说,父亲经常谈论却很少写下的事情中,最有价值的便是如何观看艺术——如何近距离地观看、理解其背后蕴含的深意。他最喜欢的方法之一是对比艺术品细节的照片,但学会观看之道最好的方法还是跟着他去博物馆或库房,因为他会一件一件地解释。刚到美国克利夫兰艺术博物馆工作时,父亲每天穿梭于各个展厅,只为了纯粹欣赏艺术之美,并以此训练自己观看它们的方法。有一件事我至今仍记忆犹新:当时我七岁,在一个周六的下午,父母邀请我的老师去克利夫兰艺术博物馆吃午饭。之后,父亲带我们简短地参观了博物馆。那是我第一次意识到,父亲是如此热爱艺术。他充满激情地向我们解释,乔拉时期的湿婆神像为什么有那么多手臂;对着《福富草纸》中滑稽粗俗的胀气喜剧演员大笑;面对美国哈德逊河画派画家弗雷德里克·丘奇的风景画(下图)时,他兴奋地指着:看这儿!看那儿!

弗雷德里克·丘奇《圣佩德罗修道院》,油画,纵118.8厘米, 横183.2厘米,克利夫兰艺术博物馆藏

父亲在艺术史研究领域的独到之处,是他能够把中国古典教育、西方艺术史研究与艺术鉴赏相结合。可能因为他很少在文章中彰显其对艺术非凡的敏锐感受,因而他的眼力没有得到充分认可。但毋庸置疑,他从视觉角度对艺术品的理解同样深刻。

对董其昌的研究就是一个典型例证,父亲写了许多关于董其昌的书画理论,以及其诗论与禅宗之间关系的文章,同时他也深受董其昌书画的启发。因此,他说服克利夫兰艺术博物馆的同事购买下董其昌不朽的名作《青弁图》(下图)。与这一领域的其他学者相比,父亲更早认识到董其昌现代主义抽象山水的撼人与古朴。董其昌的这些作品一方面摒弃了传统美学的固有印象,一方面又试图向古代大师致敬。父亲对董其昌的理解与热爱最终凝聚为他策划的最后一场展览——“董其昌的世纪:1555—1636”。

倘若有人当面称赞父亲的才华,我相信他一定会说,是他所受的教育造就了他。当获得2004年“上海博物馆美国之友”颁发的杰出学者奖时,父亲的获奖感言是如此开场的:“我已经等了很久,想公开向我的三位恩师致以谦卑的敬意:哈佛大学福格艺术博物馆的本杰明·罗兰教授,是他开启了我的学徒之旅,带我驰骋于亚洲艺术的广阔天地中,从印度到中亚,再到中国和日本;哈佛燕京学社的陈观胜教授塑造了我对中国、日本和欧洲佛教研究传统的思考;还有我的导师、伟大的中国现代历史学家陈寅恪先生,是他秘密安排我前往哈佛大学攻读艺术史,使我成为一名‘艺术史学家’——这是我来到美国之前从未听过的职业。”

作为一个坚定且自信的人,只要父亲觉得必要,他就会毫不犹疑地发表意见,无论是正面的还是负面的。但对于他的老师们,父亲百分之百地尊敬与忠诚。在这方面,他是一位真正的儒者。他的三位老师分别塑造了他的某一面,更无限拓展了他的视野。初到美国时,本杰明·罗兰和陈观胜教授引领他进入了佛教艺术与亚洲艺术的新世界。而在中国时,他更有幸跟随传奇式的学者陈寅恪先生学习中国历史与文学。陈寅恪先生不仅给予他坚实的知识基础,更开启他求知的道路。尽管父亲一贯自信,但他从来都感到自己与恩师相去甚远。他总用敬畏的口吻对我说,陈寅恪先生的思维与想象远远在他之上,他能够发现别人根本无法想象的事物,因此能在新的领域有所作为。因此,倘若我父亲得知一位杰出的中国艺术史学者向我称赞他,说他是陈寅恪先生真正的继承人时,他必定会大惊失色。但与此同时,也有人跟我说,他的一些文章与展览诞生于我父亲随口提起的一个建议或评论。

父亲是我的老师,若不是他向我传达了对艺术的热爱,若不是他指导我如何去观看艺术,我便不会成为一名艺术史教师。我的兄弟虽是一名医生,但他也从父亲那里继承了对艺术深深的热爱,并在大学里兼修艺术史。

最后,我谨代表我的家人向上海书画出版社致以诚挚的感谢,他们不遗余力地保存我父亲的手稿与著作,并请学者将我父亲的不少英语著述译成中文,以确保它们能被中国艺术史学者与更多研究中国历史、文化的读者读到。本书的书名“万象自心出”取自父亲文中提到的一首名诗,既体现了父亲一生学术之广博精深,也暗合中国绘画中最为精妙的画理——“外师造化,中得心源”。父亲这一生本可以写出更多的文章,而他已写下的内容对于人们通过艺术了解中国始终有益,且永不过时。

本文为“何惠鉴学术著作集”《万象自心出——中国古书画研究》后记,本书即将由上海书画出版社出版

作者:何晓嘉

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。