王维《辋川图》摹本(传)

已许久没去辋川了。尽管并不远,离城区仅五十多公里,开车不到一小时。但早些年是常去的。年轻,没孩子,工作也不忙,生活尚轻飘飘,多的是游山玩水的空闲。

秦岭七十二峪,照说处处不同,但真起意入山,每次随手一指,目的地就落在了蓝田方向。过城南再一路往南,沿终南山过白鹿原,到蓝田县再朝南三十里,穿过几个遍植松树的山,便来到自王维《辋川集》开始便有名的辋川河谷。

行驶在从西安到辋川的山路上

景致如今看是寻常的,远山静水,清溪杂树,几十里终南山麓,随处是这样的地方。我也是定居西安许久之后,才在某天意识到,在隐士诗中读了那么久的辋川,竟近到想起来便可至的地步。第一次去是七年前,春日,沿着盘旋山道一路刺进隧道,两旁山壁高耸对峙,嶙峋山石间,确是一丛一丛的松林,只是稀松瘦嫩,映不出明月松间照的气象,倒像是董源华丽披麻皴搭的墨点。古河道中也有清泉,只是水流已经稀薄,再不是前人笔记中所见的那般丰沛,尤其冬天雪一下,河道冰封,就更见不到活源了。

每次去都将导航定位在一个叫“王维饭庄”的地方,就在传说中王维手植的那株银杏旁。得穿过好几重的辋川隧道,直到过了溶洞后还得再往里走,才开始在路边见到种种破败废弃的厂房、居民区,都是上个世纪营建的,随着时代功能的消退而被弃置荒山。还有人烟稀少的村庄、林圃,像是经过了风貌控制般,齐齐整整地错落于群山之间。我每次都会在白家坪村附近的一条石桥上停下,第一次去就停过,只觉得站在那桥上回望山谷,最有股说不清的疏旷和亲切。

于同一地点拍下的辋川四季

这片山谷如今看来确实已有些平平无奇,便是在秦岭七十二峪中也算不得出挑。尽管它曾经极有名望。最为人所熟知的文段当属王维的《辋川集序》:“余别业在辋川山谷,其游止有孟城坳、华子冈、文杏馆、斤竹岭、鹿柴、木兰柴、茱萸沜、宫槐陌、临湖亭、南垞、欹湖、柳浪、栾家濑、金屑泉、白石滩、北垞、竹里馆、辛夷坞、漆园、椒园等,与裴迪闲暇,各赋绝句云尔。”王维在《辋川集序》中,一个形容词没用,只叙述名词,就足够将他当时亲眼所见的景观传到了千年之后。

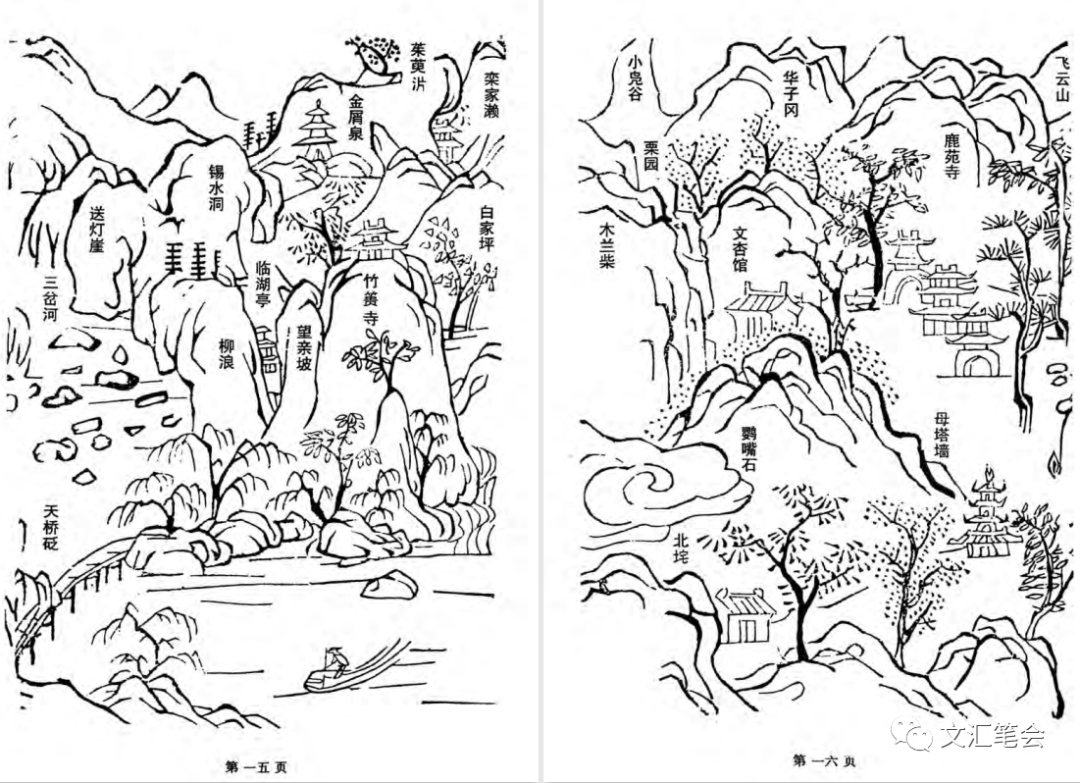

清代《重修辋川志》中的《辋川全图》局部

能被诗画双绝、审美一流的王维选为居所,辋川风景秀美之处当然不止这些。但自唐以后的辋川旧志失传已久,宋、元诗文亦不多见,直到清代,蓝田知县胡元煐编《重修辋川志》,才在传说之余,留下了真切可查的山川景物概要。志中收录了旧时辋川全图,上面有一些《辋川集》中不曾写到的地名,如“每月十五夜,崖山有火光,自南而北,谓之送灯”的送灯崖,相传由“高僧锡杖所通”的锡水洞,“在欹湖下十余步,有石坎,水激石上”的跳鱼涧,“王维时常登临,遥望其母”的望青(亲)坡,还有金牛洞西边,不知谁曾于此舍身的舍身崖(包括峨眉山在内,许多名山都有同名景观)。应都曾是一方形胜,只因未曾入名诗而渐渐无名。

千载下来沧海桑田,昔人旧迹早已湮没无存。明代的时候尚存鹿苑寺,如今连古寺都不在了。但那些年爱去也不是迷醉它的山水景色。一种说不出的亲切感和氛围感,熟读写它的文字,它便成为书中旧境,每逢亲至,便像故人相逢。它还是千载间除桃花源外,士人心灵的又一隐居之境,就是转转,也能消除人心里的烦躁。又或许是因为喜欢了多年的诗人埋骨于此,就算原墓早就平毁无所查,但在我心里,王维就是这一隅的诗人,作得最好的也就是这一隅的诗歌。这里不是王维的故乡,却是《辋川集》的故乡。

曾写过一篇对比王维和鹿特丹的伊拉斯谟的文字。尽管两人一中一西隔十万八千里,年份也差上数百年。但两人的文章轶事却给人以相似的感受,每回随便捡起哪一段都能舒适地读起来,是心中的理想主义者和人文审美者最贴合的形象。

对所有所见一视同仁,不抱任何偏见,不怀激烈态度,远离人世间所有违背理性的狂热。是好心的书呆子,平和、善良、渊博、正派、迂腐,对人世带着点审视的疏离,和最低限度的乐观,同时也无法完全逃脱爱慕名誉、渴求认可的人性弱点。他们当然都不是历史喜欢的人——不是那些充满激情的冒险家,不加克制的实干者,肆无忌惮的创新者。尽管他们都曾被自己的时代极度青睐,但他们最终都不约而同地听从自己的内心,退到时代边缘,归于寂寞,寻回独立与自由,终究销声匿迹。

辋川是王维四十岁后选作归憩之处的。“中岁颇好道,晚家南山陲。兴来每独往,胜事空自知。”到他去世前的十几年间,他仕隐沉浮,但闲居时总在此间。自幼的佛学造诣浸润至此,半世的浮沉已潜在心里,少年初露的锋芒,贵胄师友的风光,仕途遭扼的困顿,声名俱毁的不堪,都已远去,独来独往,冷暖自知,是他最后的选择,也是最适合他的生活方式。

尽管心中难免还是会有放不下的事,“脱身虽则无计,自刃有何不可?”他在给友人的书信中提起安史之乱中陷贼后出任伪职的经历,用他平生诗文中难得一见的激烈情绪自问。但他终不是那样性情的人,他是完美而温润的雕塑,一生固守与尘世若即若离的距离,发散着出世的禅意的光晕。《凝碧池》中那种宁为玉碎的刚烈离他很远,而在最后的最后,除了隐遁山林,舍宅为寺,亲笔作书同亲友告别,他似乎再没什么可以用力去做的事。幸好还有辋川,以孟城坳、华子冈、文杏馆、斤竹岭、鹿柴、木兰柴、茱萸沜、宫槐陌、临湖亭、南垞、欹湖、柳浪……在盛唐激烈的色泽里,在山河动荡的衰落中,辟出一片温润,包容了这个自认有罪的灵魂。

其实如今我们再提起安史之乱王维陷贼那件事,多还是能抱理解的同情的。但于王维自己却是难以跨过的坎。他自幼所读《维摩诘经》,一上来的《方便品》中就记录了维摩诘其人的故事,或可作为王维心理的一种参照。

那大概就是这么一个人:“长久以来,虔诚奉养佛奉养法奉养僧,见法无生,终极心愿是一以悲心度世,参悟一切众生的心意所求与宿命所归。他本欲归隐,却为了方便救度世人而居住在毗耶离城中。他的财产无尽,却经常资助城中贫民。他的戒行清净,忍辱负重,不断精进名声,追求完善,是为了成为世人的榜样,导人向善。他修持禅定,一心归寂,从不允许自己心猿意马,浮躁不定。虽然他的身份还是佛门外的白衣居士,但却用力奉持出家沙门的清净戒律。虽然他居家生活,娶妻生子,却没有对声色犬马的执著,也远离家人带来的天伦喜乐,在家清修;虽然出身富贵,锦衣玉食,却仍始终相守乐善好施带来的心平气和;偶尔的游戏玩乐,也要寻机渡化别人……”早早就有这样的心理暗示,如何能不把自己的人生过成一个人设呢?权力财富这些都可视若浮云,但道德上的瑕疵对他们的打击,却是根底里的。

所以,不管是闻名附会是矫情还是其它,既是年少时读过很久的诗人,浸润他这样深久的故地,去看一看也是好的呀。还是很久后才发现年少时的醉心山水是一种懒惰与软弱,不想直面生活的琐碎烦恼的一种拒绝。毕竟生活真实的质地总与重量相随,但辋川,因为都是用身心手足挨个丈量过的,就算许久不见,细节依旧清晰。

我是眼看着这大名鼎鼎又几乎无人问津的山谷是如何变化的。起初真是荒山寥落、人迹罕至,就算有些早年修的打着王维旗号的旅游胜地,也都成为庭院堆灰、大门落锁的陈迹。路过村镇找地吃饭,村民对着外来车牌的疑惑:“老远干什么来?难道也是看树?”

他说的树在飞云山下,当年王维隐居的山谷之中,千年树龄,看样子应该是《辋川集·文杏馆》中记载的那一株。“文杏裁为梁,香茅结为宇。不知栋里云,去作人间雨。”因去得多了,我见过它在各种季节里的样子。因为几十年前曾在此建厂修路,大树曾被砍去主干之一,气象消减,但毕竟也有了千年的岁数,当年的小银杏,如今已经高可参天。树下立着“王维手植银杏”和“鹿苑寺”字样的石碑,碑后刻着此地的历史,和当年散落的文物详记。不远处的一片荒草间,还有一座“王维墓”,当然是假的,王维和其母崔氏的墓碑早被平毁,连墓碑都被当作石料压在工厂今已废弃的厂房下。

鹿苑寺故地石碑和王维手植银杏的三季色彩

如果说辋川山谷中有什么特别可看的,我最初去的时候,也就是这些而已。据说2005年左右的时候,县里曾花大力气做过一些营建,但都没做起来。变化是后来几年里一点点发生的,先是村边的道路旁开始出现描绘王维生活图景的小景观,再是明确标注“王维诗画小镇”的路标竖起来,在小山包上修了亭子。后来临近村庄内街道的墙壁上也刷上了王维的诗画,已初步具备了一个旅游小镇的模样,并不十分精巧,略有些刻意,人为痕迹过重,使得山水的线条都有些生硬了。不知道这回怎么样,但对当地人来说,终归称得上是一件好事。

因地处终南山深处,辋川镇人口并不多,看统筹下来的数据,如今也才一万出头。有年春天一家人进山,春风总给风物加持,那一回眼见的风景,真可算的是王维文中的“草木蔓发,春山可望”了。一家人猫在辋河岸边的一片白皮松林中挖荠菜。正挖得兴起,石桥旁一位好奇的老人家过来看我们。起初还以为是踩了人家林子要罚我们钱,结果却只是想找人聊聊天。看她那模样就知是常年寂寞。她家院子就在松林边,我们兜起荠菜就顺道去坐了坐,喝杯水聊聊天。是关中山村中常见的情况,子女都在外,剩下老两口在山里留守着这片松林。如果叫我乍看这林子,第一念头自然是果然是“明月松间照”啊。但落在当地人切实的生计里,就成了实打实的经济账。老人家说起他们如今留守山中的营生,常见的五谷和作物种植,还有畜类养殖,说来也没什么特别的。他们家主要是种松树,辋川一带有些特定的山谷土壤极宜养松,有人工的,也有野生天然林。光是松树,就有油松、华山松、雪松、白皮松等好些品种。这些年城市绿化需求大,他家白皮松苗的单价慢慢从当年的几元涨到三十元往上。还有许多闲话,说远在异地的儿女,说十年前的两次山洪,说山里常见的“冷子”灾(也就是冰雹)。他们说的时候我回想每次来都要感叹的几乎要干涸的辋河,山洪漫过这样的河道也不知是什么模样;又想起刚才采过荠菜的林子,也不知老人家这片林子一年能换来多少钱。

今辋河河道

去年临近春节的时候,我又进了一次山,在白家坪村口停车步行往里走,村道两旁的墙壁上,王维的诗画已经绘完。看到一座没人的老院墙(下图),墙画和眼前的终南山色相映,竟然很好看。没见到石桥边的那户人家开门,倒是往村里走,路遇村里人家门口贴春联,我听见老人们跟邻居抱怨,因为疫情,今年儿女都回不来了,没啥年气儿还过什么年。

已经许久没去了,但我始终惦念着它。且因为又多读了点书,经了点世事,在种种单向度的喧哗与骚动之外,它是不远处生活的又一种可能。不知那边的旅游设施营建得怎么样了,有没有影响,或许有一天,鹿苑寺也会在原址上被重建,山门仍落在如今那株高瘦的银杏后面。

或许终南山中也有更好的去处,一如文学史中当然有更好的诗人。但阅读和行旅都是需要缘分的,没有人能读遍所有的书,也没有人能踏足所有的去处。于我而言,辋川的存在,不必更清寂,也不必更惊艳了。就在生活的缝隙间,离所居之城这么近的地方,有这样的文学故地,山川故人,于我而言,已经足够幸运了。

终南深山风景,让人想起王维的“隔牖风惊竹,开门雪满山”

作者:晏 藜

编辑:钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。