孤舟夜泊长淮岸,

怒雨奔腾亦壮怀;

此是少年初羁旅,

白头犹自在天涯。

——台静农《少年行》

今年11月是台静农先生120岁诞辰。32年前他在台北辞世,但许多弟子晚辈至今都记着他;甚至未及亲炙的年轻人,因他精湛的书法而仰慕他。

前年在上海时参观虹口区的鲁迅纪念馆,惊喜地看到展出的历史图片中有一幅“未名社”成员的合影,坐在沙发右首、意态端适的青年,正是台静农。估计照片里的台先生顶多二十五岁上下吧——1925年,鲁迅、韦素园、韦丛芜、李霁野、台静农、曹靖华等人在北京成立未名社,出版《未名丛刊》《未名新集》半月刊。在那样风华正茂的年龄,台静农已经写出了一系列被鲁迅赞赏不已的短篇小说,结集为《地之子》《建塔者》两部。

时光流逝世局变幻,我在台湾大学选修他的“中国文学史”时,他已年过六十五了。历史本科生的我去选修中文系的课,是慕台先生的大名而去的,然而当时我对他的过去却几乎一无所知。直到出国之后才明白:那时台湾还在“戒严法”下噤若寒蝉的年代,幸而极少人知道他的过去,他才能像一块璞玉,暧暧内敛含光而不致粉身碎骨——这不是危言耸听。台先生是1946年应当时台湾省编译馆馆长、鲁迅的至交挚友许寿裳之邀赴台,先到编译馆任职,旋即担任台大中文系教授。1948年2月时任中文系主任的许寿裳在家中遭到惨酷杀害,继任系主任乔大壮半年之后自杀;台先生“临危受命”担任系主任,任谁也会想像有一把颤巍巍的利剑悬在头顶上方吧。从此,台静农走进他“天涯羁旅”的后半生,埋首中国古典文学研究、沉浸书法之海,借毫端挥洒古人诗词以遣怀。

1970年秋天我到美国,接触到台湾的“禁书”,弥补了我对三〇、四〇年代中国文学的那片断层;也终于明白了我在台湾成长的岁月年里,从童年、少年到青年,那些遍布周遭、听闻感受到的禁忌与怖惧的真相。阅读那个怒雨奔腾、文学青年们壮怀激越的年代,才回头省视自己在台湾这些年亲眼所见、亲身所感的知识分子的挫折与压抑。待知道了台静农先生是鲁迅弟子,更令我思索两代人、两岸知识分子的传承与悲剧。我无法抑制自己用文字来叩问这段历史的意念,然而这个题目太大,我只能以一个短篇,一个片段——一个人的一天,用淡墨,来写这两代和两处人,一实一虚。当然,小说里的“实”也是虚的,我借用了台先生的外貌和鲁迅的文名,虚构了“谭教授”和他的恩师“康岳”。谭作纲,一位台北高等学府的老教授,在一个平常授课的日子里,偶然得知他在大陆的恩师康岳去世的消息, 压抑多年的内心不禁波涛汹涌。这些年来为了保护自己和家人,从不提恩师;然而当年背叛了恩师的学弟,现在是系里的同事和炙手可热的人物,却写一篇落井下石的文字批判恩师。一贯平易谦和的谭教授终于忍不住了,连夜写成一篇批驳的文章,并写好信封预备投寄……却在黎明破晓时分,无奈却断然地撕毁信封,将文章藏进抽屉深处。这就是“谭教授的一天”。

其实对于这两位作为“原型”的个人的一面,和对他们作为师生的交往,我完全一无所知;而正因如此,我的想像可以不受限制。

《谭教授的一天》定稿之后,我用了翻译《美丽新世界》的笔名黎阳,鼓起勇气寄去台湾给尉天骢教授,请他投给我从中学年代就每期必读的文学刊物《现代文学》;没想到竟然不久之后就发表在1971年12月45期,令我喜出望外。后来白先勇先生在《现代文学小说选集》序文里提到:“又如黎阳的‘谭教授的一日’,我认为是描写台湾学府知识分子小说中的上乘佳品,笔触温婉,观察锐利,从头至尾一股压抑的感伤,动人心弦。”但当时他和《现代文学小说选集》的主编欧阳子女士都不知作者“黎阳”是谁。我因为参加海外“保卫钓鱼台”运动上了当局的黑名单,十五年之久无法回台湾;其间发表文章、甚至参加小说奖,也再不曾用“黎阳”这个笔名;后来终于因探母病而能回台,已恍如隔世。记得在一个文化聚会的场合遇见康来新教授,她听我说是台大历史系1969届,问我:“历史系有个写《谭教授的一天》的黎阳,你认得他吗?”我一时感触万端,竟说不出话来。

二十出头时写成的少作竟受到如此注目,不少阅读的人被“谭教授”的形象触动了,不免“对号入座”,甚至随之做出比对。亦师亦友的尉天骢就曾直言:台先生的风骨岂是如谭教授那般退缩?其实不必我多说,虚构小说原本就不能当成史实来比对;但问的人多了我也只得辩解:台静农当然不是谭教授,我只是借用了台先生的外貌和历史背景的吉光片羽,用小说虚构出一个时代悲剧人物的侧影,为的是带出当时真实的大背景和氛围。台先生在壮怀激越之后的后半段人生里,选择了寄情怀于诗书,掩映胸襟在书册墨香间;我既无意更没有资格写他的真实故事,而最遗憾的是他没有留下传记。我不知道这篇小说有没有给他带来些许困扰,多年后见到他时不敢问,但他两次赐我墨宝,我安慰自己:这就表示他没有介意吧。

1985年秋天,我离开台湾十五年后第一次回家,希望能够拜谒台先生,当时担任《联合文学》编辑的丘彦明女士便陪我去温州街“龙坡里”台先生的家。我出国多年怕礼数生疏了,彦明说台先生平易近人不必拘谨,老人家喜爱小酌,建议我带一瓶洋酒呈上。温州街小巷里古朴的日式平房当时依然旧貌,而今已是一则传说了。台大一别十七载,先生依然谦谦君子,温潜如玉。谈话的细节已不复记得;台先生话不多,多半听我们说,他就闲闲地抽着烟;那般温霭安适的神态,三四十年了依然没有磨蚀,因为我常常在记忆里回放。

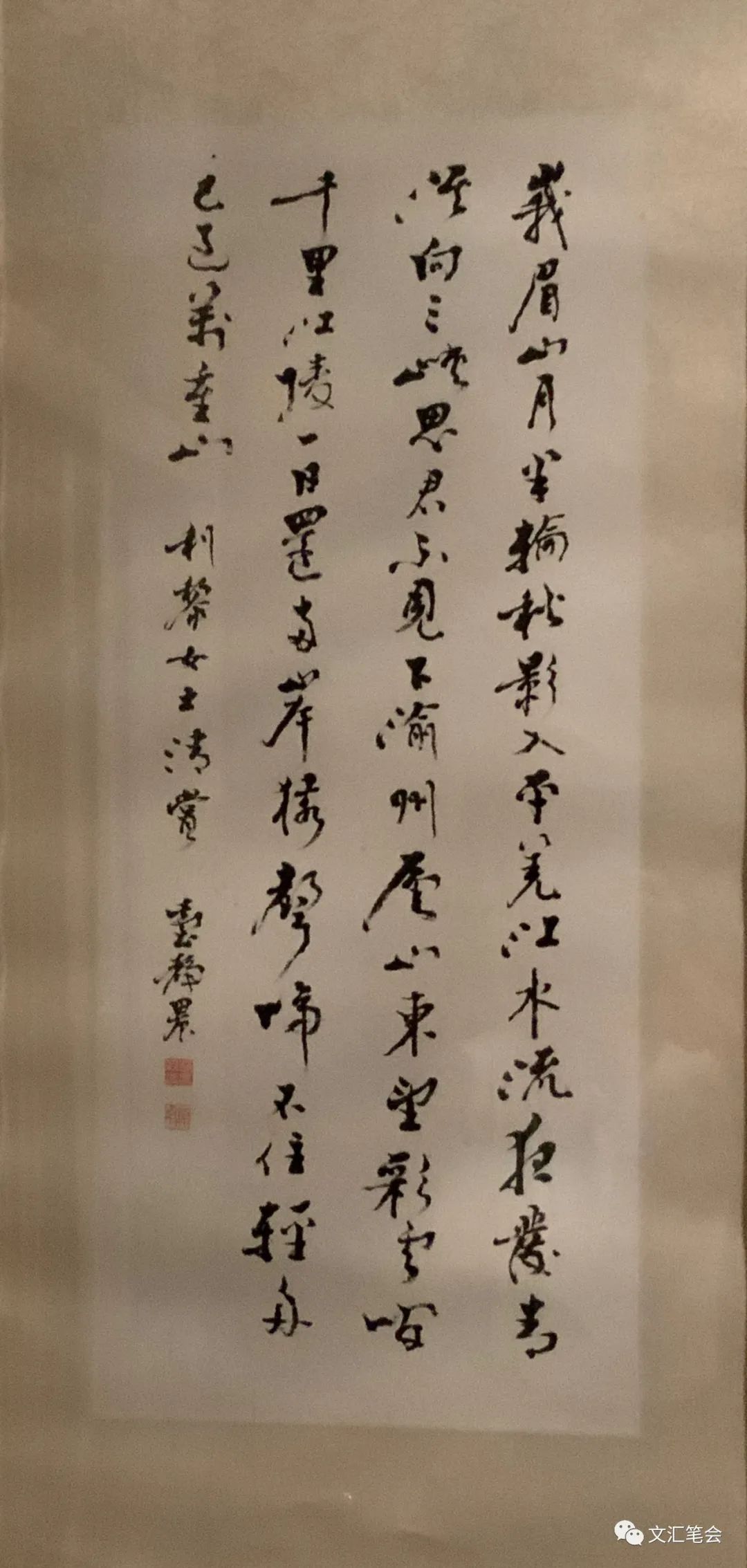

我大约是说了些去大陆各地旅行的经历——那时去大陆旅行再回到台湾的人还很少。过了几天收到邮寄来的墨宝,是集两首李白的七言绝句:《峨眉山月歌》和《早发白帝城》(上图)。看到“夜发青溪向三峡”那句我就心生感激,因为他记住了我提到过曾经乘船游三峡。第二首的第一句“朝辞白帝彩云间”,台老写成“庐山东望彩云间”,想来是他起意融入了李白《望庐山瀑布》那首。

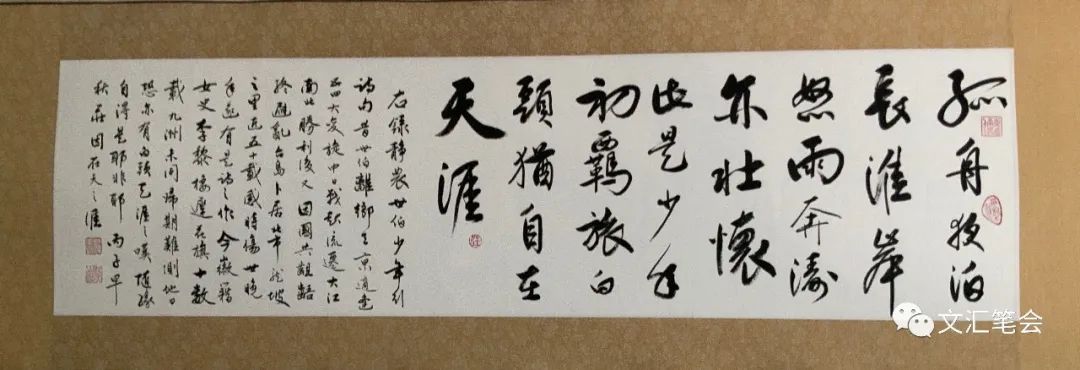

1987年夏天我畅游北京、西安古迹之后回到台北,带了一套红木笔架拜见台先生,还是彦明陪我去,也依然是闲适地坐着随意谈些见闻;屋外炎炎夏日,屋里静雅闲澹。过没几天他寄来第二幅墨宝,又是集李白两首七言绝句:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《春夜洛城闻笛》(上图)。看着“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?”两句,想那时两岸尚未开放互通,弦外有音而余音袅袅。

好友庄因兄的尊翁庄严先生与台先生是知交,网上流传一幅照片:台先生坐在桌前书写,嘴里衔着烟斗还冒着袅袅烟丝,尚严先生站在近旁低头观看,两人神态安适愉悦(上图)。那幅黑白照片令我打从心底羡慕那一代人的情谊和雅趣,却几乎忘记了他们经受的颠沛丧乱、忧患痛楚。庄因兄也是书法大家,为人潇洒慷慨,朋友求字几乎都是有求必应,因此家中不少承他的赐赠的墨宝,其中我最偏爱而悬挂在书房的一条横幅,录的正是台先生的一首未见外传的诗作(下图):

孤舟夜泊长淮岸,

怒雨奔腾亦壮怀。

此是少年初羁旅,

白头犹自在天涯。

点睛之笔是诗后庄因兄的题跋,竟比诗本身长几倍:

右录静农世伯少年行诗句 昔世伯离乡去京 适逢五四大变 旋中日战起 流迁大江南北 胜利后又因国共龃龉 终避乱台岛 卜居北市龙坡之里近五十载 感时伤世 晚年遂有是诗之作 今徽籍女史李黎栖迟花旗十数载 九洲未同 归期难测 他日恐亦有白头天涯之叹 随缘自得 是耶非耶 丙子早秋 庄因在天之涯。

丙子是1996年,其实那时我已“栖迟花旗”远超过十数载了。不过庄因还是细心,点出我是“徽籍”——那正是台先生的祖籍。

我做了一点考证,台先生夜泊淮岸的“少年初羁旅”,应是1919年考进湖北省汉口大华中学的那趟初旅,还不是1922年赴北大就读的进京之旅。庄因兄题跋里说台先生这首诗是“感时伤世,晚年遂有是诗之作”,“晚年”具体是哪年已不可考。从少年壮怀到白头天涯,二十八个字起承转合道尽了一生!我得此作已有二十多年,每天走进书房抬眼就可见,却时常心中默诵感触如初见。尤其是“白头犹自在天涯”一句,反复吟诵,荡气回肠。想我至今“栖迟花旗”已逾五十载,但早已遍行天涯,也有幸归探故里无数回;而台先生“卜居北市龙坡之里近五十载”,却再也未能重见他的少年羁旅之地。

白首天涯,那位少年踏上旅途之后,永远没有能够回家。

台静农,1902年11月23日生于安徽省霍邱县叶家集镇,1990年11月9日卒于台湾省台北市台大医院。

2022年夏至,美国加州斯坦福

作者:李 黎

编辑:安 迪、钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。