小时候在台北长大,接触到的第一个书局,就是中华书局,并不是因为看书买书的缘故,而是另有机缘。

父亲好友杨展云(鹏飞)是南部的员林实验中学校长,每年都要北上,在春秋两季开学以前选购教科书,就住在台北中华书局楼上的招待所。有次父亲带我去访友,那时我上小学,大概七八岁左右,第一次踏进中华书局。台北的中华书局坐落在重庆南路,是当时书店聚集之区,离繁华的衡阳路不远,书局的大楼很有气派,不过店面有点像衙门,大有拒人于千里之外的感觉。假如不是父亲领着我,看到那一股庄严肃穆之气,比我家管区派出所还多了一分莫测高深的威势,我是绝对不敢跨进门槛的。店面不算太宽敞,却有点深邃,靠墙的书架上灰蒙蒙的,排满了书籍,好像都是丛书类的大部头。店员见到父亲,迎接我们上了二楼的会客室,见到了满面笑容、热情迎出来的杨伯伯。他们谈得很高兴,大概说的都是山东乡亲到台湾的近况,我听不懂,也没兴趣,就悄悄溜出门,到楼下书店去张望。诡异的是,书店里一个顾客也没有,店员好整以暇,坐在柜台后面,不知是看报纸还是打瞌睡,也没注意到有个小孩在店里晃荡。过了好一阵子,父亲大概发现孩子不见了,下来找我,把我叫上去,向校长伯伯告辞,结束了我的第一次中华书局之旅。

过了许多年,大概有十年之久,我已经在台大外文系读书了,才第二次跨进中华书局之门。这一次是来买书的,因为有些中华版的书,别处买不到,想来想去,只好硬着头皮进了格局未变的衙门。从来不去中华书局买书,是慑于书店的气势,总让人想到关汉卿《单刀会》,关公唱《新水令》:“又不比九重龙凤阙,可正是千丈虎狼穴”,暗忖其中是否暗藏了刀斧手,踏进门槛会有生死未卜之虞。当然那只是一闪而过的胡思乱想,不过为了买中华版的书,专程跑到中华书局去,心里还是有着无限委屈,大有廉颇负荆请罪的感触,好在书局店员并不知晓我腹诽了十年的恩怨。要买的书都有,店员态度也好,尽着我在浩如烟海的《四部备要》中挑选。我挑了洪兴祖《楚辞补注》、沈德潜辑《古诗源》、郦道元《水经注》、浦起龙的《史通通释》、章学诚的《文史通义》,还想再挑几本,没钱了,只好讪讪而退。

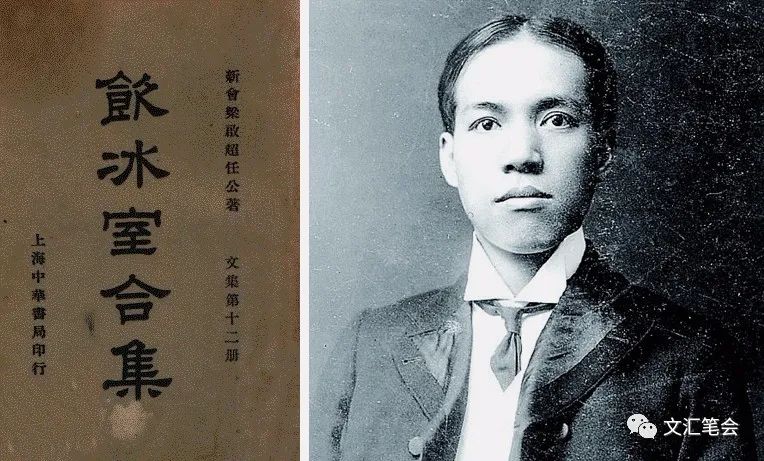

最初鼓起勇气到中华书局,是想从《饮冰室合集》当中挑几本梁启超的著作,谁知先看到了《四部备要》,有我一直想读的经典。轮到饮冰室著作的时候,无奈阮囊羞涩,口袋里只剩下乘公交车回家的铜板了,只好下次攒了钱再来。其实我对《饮冰室合集》有兴趣,要回溯到童年在中华书局的第一次接触。我那时在书店楼下晃荡,就看到书架上摆满了饮冰室著作,心里联想的是台北街头流行的冰菓室。我最喜欢吃的是红豆四果刨冰,上面浇满了炼乳,真是美味。书店里居然有一整套冰菓室合集,令我十分好奇。翻开了看看,却都是高深的文史研究,高头讲章,看不懂,不过记得了作者是梁启超。年岁渐长,知道了梁启超的事迹,心想他事功之外,还那么有学问,总要买几本来读读。然而,饮冰室的作品实在太多,我每个月克扣自己的午餐费,也只能攒个二三十块,攒了半年也只能买几本书。

七挑八挑,选了《戊戌政变记》《清代学术概论》《中国历史研究法》《中国近三百年学术史》及《古书真伪及其年代》。回想起来,也真奇怪,都是与中国历史文化有关的书籍,或许预示了我虽然主修外国文学,最终是要转读历史的。还记得想买《桃花扇注》上下两册,因为梁启超注《桃花扇》主要是史家的考据索隐,对剧中人物按图索骥,指出历史与戏剧的重合与差异,非常有趣,透露了他对小说戏曲与群治的关系,是一直萦绕在心的。结果又是弹尽粮绝,所以还有再访中华的后续。不久之后,又去了一次,买了《桃花扇注》,同时还买了一本《唐诗三百首详析》。《唐诗三百首》家里是有的,会再买一本,当然有原因,是在翻阅之间发现这本作者标为“本局编辑部”的新书,对诗律的分析解释非常详细,为他书所不及。直到我1970年去美国留学,才在图书馆中发现,此书原来的作者是喻守真,1948年中华书局初版。这才知道,我在台北中华书局买的新书,原来都是重版的旧作。

其实,我对台北中华书局的印象还不错,虽然觉得店面像衙门,冷冷清清的,从没见到“打书钉”的顾客,店员倒是都有礼貌,离得远远的,冷眼看着你翻书,不来干涉。青年时期为买书去过这么多次,从没起过在衙门里逛书店的念头,匆匆而去,买了就走,目的性很强。不过,要买的书都买到了,有些还陪了我走过五十多个春秋,至今还在我的书架上。想到鲁迅风尘仆仆,在上海买《嘉业堂丛书》的一些著作,多次吃闭门羹的往事,台北的中华书局对我是很照顾了。

作者:郑培凯

编辑:安 迪、钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。